30日(木)。月末になったので、いつも通り11月の3つの目標の達成状況をご報告します ①クラシック・コンサート=12回(今夜の公演を含む)、②映画鑑賞=19本、③読書=2冊でした

①クラシック・コンサート=12回(今夜の公演を含む)、②映画鑑賞=19本、③読書=2冊でした 今月はかなり映画鑑賞に力を入れ、その分 読書量が激減してしまいました

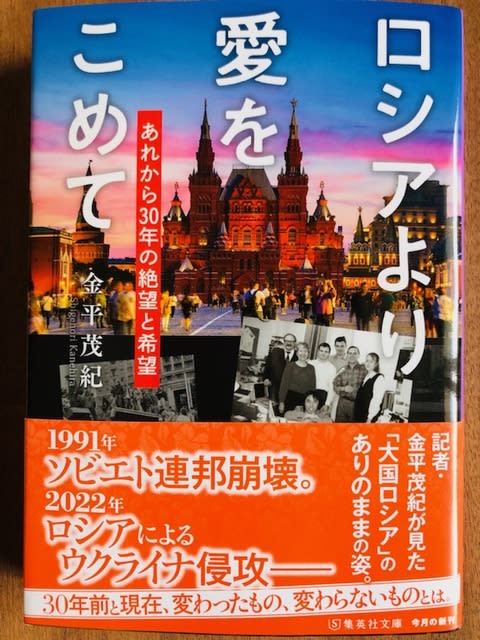

今月はかなり映画鑑賞に力を入れ、その分 読書量が激減してしまいました 2冊とも分厚い本だった、というのは事実としても 言い訳になりません

2冊とも分厚い本だった、というのは事実としても 言い訳になりません

ということで、わが家に来てから今日で3242日目を迎え、日本海テレビジョン放送(鳥取市)は28日、経営戦略局長(53)がチャリティー番組「24時間テレビ」(日本テレビ系)への寄付金など計約1118万円を着服したため 懲戒解雇処分にしたと発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

こういう事件があると 寄付する気持ちが失せるんだよね 赤い羽根事件を思い出す

昨日、夕食に「お肉やわっやわっ鶏のガリチー煮、スパゲティ添え」を作りました 材料は 鶏もも肉、ホウレンソウ、シメジ、玉ねぎで、スープはスライスチーズ、コンソメ、ニンニク(チューブ)、薄力粉、牛乳です。とても美味しいです

材料は 鶏もも肉、ホウレンソウ、シメジ、玉ねぎで、スープはスライスチーズ、コンソメ、ニンニク(チューブ)、薄力粉、牛乳です。とても美味しいです

デザートに BEL AMER のチョコレートをいただきました 仕事休みの娘がキッチンの大掃除をしてくれたので、そのお礼にと池袋でのデパ地下で買ってきました

仕事休みの娘がキッチンの大掃除をしてくれたので、そのお礼にと池袋でのデパ地下で買ってきました

昨日、「2024都民芸術フェスティバル」の「オーケストラ・シリーズ」と「室内楽シリーズ」のチケット(計8公演)を取りました

〇「オーケストラ・シリーズ」は全8公演のうち次の5公演です 会場はいずれも東京芸術劇場コンサートホールです

会場はいずれも東京芸術劇場コンサートホールです

Ⅰ。東京都交響楽団(2月6日・火・19時)①メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」②モーツアルト「フルート協奏曲第1番」、③チャイコフスキー「交響曲第4番」。演奏は②のフルート独奏=上野星矢、指揮=大井駿。

Ⅱ。NHK交響楽団(2月21日・水・19時)①ドヴォルザーク「スラブ舞曲第1番」、②同「チェロ弥協奏曲」、③シューマン「交響曲第1番」。②のチェロ独奏=カミーユ・トマ、指揮=沼尻竜典。

Ⅲ。日本フィル(2月27日・火・14時)①グリーグ「ピアノ協奏曲」、②チャイコフスキー「交響曲第6番」。①のピアノ独奏=秋山紗穂、指揮=石崎真弥奈。

Ⅳ。読売日本交響楽団(3月5日・火・19時)①ベートーヴェン「ピアノ協奏曲第3番」、②ブラームス「交響曲第1番」。①のピアノ独奏=小井土文哉、指揮=森内剛。

Ⅴ。東京交響楽団(2月28日・水・19時)①ブラームス「悲劇的序曲」、②メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲」、③シューマン「交響曲第3番」。②のヴァイオリン独奏=成田達輝、指揮=松本宗利音。

このシリーズの特徴は一部の例外を除き、指揮者・ソリストともに若手を揃えた「名曲路線」を取っているところです モノは考えようで、未知の若手の演奏を聴くチャンスです

モノは考えようで、未知の若手の演奏を聴くチャンスです

新日本フィル、東京フィル、東京シティ・フィルの各公演はすでに別のコンサートの予定が入っているので8公演セット券は取りませんでした 取れた5公演は、11月7日のセット券の先行販売の段階で良い席はほとんど売り切れており、通路側席をはじめ良い席は望むべくもありませんでした

取れた5公演は、11月7日のセット券の先行販売の段階で良い席はほとんど売り切れており、通路側席をはじめ良い席は望むべくもありませんでした

〇「室内楽シリーズ」は次の全3公演です 会場はいずれも東京文化会館小ホールです

会場はいずれも東京文化会館小ホールです

Ⅰ。ヴァイオリンとピアノによるデュオ(1月31日・水・19時)①モーツアルト「ヴァイオリン・ソナタ第40番」、②ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第8番」、③シューマン「ヴァイオリン・ソナタ第2番」。ヴァイオリン=戸澤哲夫、ピアノ=久末航。

Ⅱ。ピアノ三重奏(2月8日・木・19時)①ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第3番」、②ブラームス「ピアノ三重奏曲第3番」、③ドヴォルザーク「ピアノ三重奏曲第4番」。ヴァイオリン=MINAMI、チェロ=横坂源、ピアノ=田村響。

Ⅲ。カルテット(3月7日・木・19時)①ハイドン「弦楽四重奏曲ヘ長調『夢』」、②モーツアルト「弦楽四重奏曲第15番」、③ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第7番」。ほのカルテット:ヴァイオリン=岸本萌乃加、林周雅、ヴィオラ=長田健志、チェロ=蟹江慶行。

このシリーズはセット券の先行販売がないので比較的良い席が取れました 私が個人的に期待しているのはMINAMIが出演する「ピアノ三重奏」公演です

私が個人的に期待しているのはMINAMIが出演する「ピアノ三重奏」公演です また、「ほのカルテット」を聴くのは今回が初めてなので楽しみです

また、「ほのカルテット」を聴くのは今回が初めてなので楽しみです

昨日、早稲田松竹でライナー・ベルナー・ファスビンダー監督による1972年製作西ドイツ映画「ペトラ・フォン・カントの苦い涙」(119分)を観ました

ファッションデザイナーのペトラ(マルギット・カルステン)は、2度目の結婚に失敗して落ち込んでいた 助手のマレーネをしもべのように扱いながら、アトリエ兼アパルトマンの部屋で暮らしている彼女のもとに、友人のシドニーが若く美しい女性カーリン(ハンナ・シグラ)を連れてやってくる

助手のマレーネをしもべのように扱いながら、アトリエ兼アパルトマンの部屋で暮らしている彼女のもとに、友人のシドニーが若く美しい女性カーリン(ハンナ・シグラ)を連れてやってくる カーリンに惹かれた彼女は、お互いに束縛しないという約束で同棲を始めるが、ペトラは自堕落で自由奔放なカーリンが手に負えなくなる

カーリンに惹かれた彼女は、お互いに束縛しないという約束で同棲を始めるが、ペトラは自堕落で自由奔放なカーリンが手に負えなくなる 別れたはずの夫から連絡のあったカーリンは喜び勇んで出ていくが、それまで奴隷のような扱いにじっと耐えてきたマレーネも、荷物をまとめて出ていく

別れたはずの夫から連絡のあったカーリンは喜び勇んで出ていくが、それまで奴隷のような扱いにじっと耐えてきたマレーネも、荷物をまとめて出ていく その時ペトラは、娘や友人たちへの思いやりの心を持たず、わがままに生きてきたことをやっと自覚したのだった

その時ペトラは、娘や友人たちへの思いやりの心を持たず、わがままに生きてきたことをやっと自覚したのだった

この映画は女性同士の愛を描いた作品です。今でこそ当たり前のようになっていますが、製作時の1972年当時は珍しかったのではないかと思います

本作は室内シーンだけ、登場人物も女性4人だけという作品で、ほとんどが会話で成り立っています 「極めて戯曲的な映画だな」と思っていたら、ファスビンダー自身が1971年に書いた同名題の5幕構成の戯曲を映画化したものだそうです

「極めて戯曲的な映画だな」と思っていたら、ファスビンダー自身が1971年に書いた同名題の5幕構成の戯曲を映画化したものだそうです

カーリンに振り回されながらも愛さずにはいられないペトラを、マルギット・カルステンが迫真の演技力で演じています お酒を瓶からぐい飲みして、母親や娘や友人を罵倒しながら、出て行ったカーリンからの電話を待つシーンでは、ヴェルディのオペラ「椿姫」第1幕のアルフレードのアリアが流れます

お酒を瓶からぐい飲みして、母親や娘や友人を罵倒しながら、出て行ったカーリンからの電話を待つシーンでは、ヴェルディのオペラ「椿姫」第1幕のアルフレードのアリアが流れます これはヴィオレッタを想って歌う「ミステリオーソ(神秘で)、気高く、悲しみと喜びを♬」というアリアで、カーリンをヴィオレッタに見立てた演出だと思います

これはヴィオレッタを想って歌う「ミステリオーソ(神秘で)、気高く、悲しみと喜びを♬」というアリアで、カーリンをヴィオレッタに見立てた演出だと思います

なお、ファスビンダー監督を敬愛するフランスのフランソワ・オゾン監督は、本作を翻案して描いた「苦い涙」を発表しています ファスビンダーは世界的に影響力のある監督なのだと、あらためて思いました

ファスビンダーは世界的に影響力のある監督なのだと、あらためて思いました

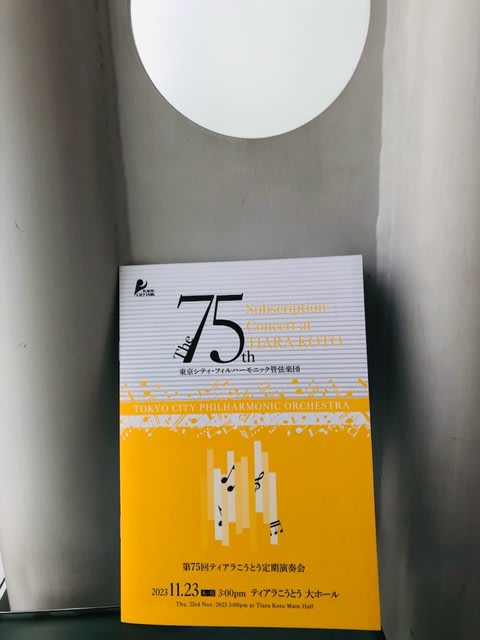

これほどの料金設定が可能なのは、海外からの指揮者や演奏家を招聘せず、常任指揮者・高関健、首席客演指揮者・藤岡幸夫を中心に据え(全13公演中 2人で10公演を指揮)、すべて国内の日本人指揮者・演奏家を起用する方針を取っているからです

これほどの料金設定が可能なのは、海外からの指揮者や演奏家を招聘せず、常任指揮者・高関健、首席客演指揮者・藤岡幸夫を中心に据え(全13公演中 2人で10公演を指揮)、すべて国内の日本人指揮者・演奏家を起用する方針を取っているからです いずれにしても、安いに越したことはないので、ありがたく継続しようと思います

いずれにしても、安いに越したことはないので、ありがたく継続しようと思います

戦争を経験し、一人で北海道に移住して娘2人を育てた

戦争を経験し、一人で北海道に移住して娘2人を育てた どんなことがあっても、楽しみを持って生きる姿を見せてくれた

どんなことがあっても、楽しみを持って生きる姿を見せてくれた シングルマザーでプロ・オーケストラの演奏家という立場は相当大変だと思います

シングルマザーでプロ・オーケストラの演奏家という立場は相当大変だと思います それらをこなさなければならないので、とても子どもの面倒を見ている余裕はないと思います

それらをこなさなければならないので、とても子どもの面倒を見ている余裕はないと思います

郁夫は線路の真ん中を歩いていて、電車の警笛にも振り返らなかったという

郁夫は線路の真ん中を歩いていて、電車の警笛にも振り返らなかったという

』と語る」

』と語る」 』。再復帰した直後の練習でしみじみと語った。高齢でも生涯現役を続ける指揮者は多いが『俺はみっともなく生きたくない。嘘の拍手は欲しくないからね

』。再復帰した直後の練習でしみじみと語った。高齢でも生涯現役を続ける指揮者は多いが『俺はみっともなく生きたくない。嘘の拍手は欲しくないからね

22年度外国特派員協会「報道の自由賞」受賞

22年度外国特派員協会「報道の自由賞」受賞

私の場合はAプロとBプロの会員なので2セット届きました

私の場合はAプロとBプロの会員なので2セット届きました

久しぶりにアルコールを飲みました

久しぶりにアルコールを飲みました

ロランスは傍聴するラマに微笑みかけるが、「あなたは母親になれるのか?」と問いかけているように見える

ロランスは傍聴するラマに微笑みかけるが、「あなたは母親になれるのか?」と問いかけているように見える

第3部は冒頭のトロンボーンのコラール風の演奏が素晴らしい

第3部は冒頭のトロンボーンのコラール風の演奏が素晴らしい

ハーディングはある時期からそれに「疲れ」を感じたのではないだろうか。実際 彼は10年ほど前から「指揮は難しい」と繰り返し口にしてきた

ハーディングはある時期からそれに「疲れ」を感じたのではないだろうか。実際 彼は10年ほど前から「指揮は難しい」と繰り返し口にしてきた

」という顔を見せると、他のメンバーはクスクス笑い出しました

」という顔を見せると、他のメンバーはクスクス笑い出しました この人は”天然”のところがあります。愛すべきN響首席です

この人は”天然”のところがあります。愛すべきN響首席です

申し込みフォームの「備考欄」に「センターブロック通路側か通路に近い席希望」と書いておいたのですが、指定されたのは右ブロックの通路から一番奥に入った席でした

申し込みフォームの「備考欄」に「センターブロック通路側か通路に近い席希望」と書いておいたのですが、指定されたのは右ブロックの通路から一番奥に入った席でした