31日(日)。早いもので3月も今日で終わり、2018年度も終わりです 平成時代も残すところあと30日となりました。油断も隙もあったものではありません

平成時代も残すところあと30日となりました。油断も隙もあったものではありません

昨日、すみだトリフォニーホールで新日本フィル第602回定期演奏会(ジェイド)を聴きました プログラムはマーラー「交響曲第2番ハ短調”復活”」です

プログラムはマーラー「交響曲第2番ハ短調”復活”」です 出演はソプラノ=森谷真理、メゾ・ソプラノ=カトリン・ゲーリング、合唱=栗友会合唱団、管弦楽=新日本フィル、指揮=上岡敏之です

出演はソプラノ=森谷真理、メゾ・ソプラノ=カトリン・ゲーリング、合唱=栗友会合唱団、管弦楽=新日本フィル、指揮=上岡敏之です

この曲はグスタフ・マーラー(1860-1911)が1887年から88年にかけて作曲し、1895年3月にベルリンで第3楽章までが初演され、95年12月13日、マーラー指揮ベルリン・フィルによって全曲が初演されました。この曲は、第3楽章まで書き上げたのち、ハンス・フォン・ビューローの死にあい、その葬儀で聴いたクロプシュトックの詩による「復活」の合唱に感銘を受け、同じ詩による合唱を第5楽章で用い、第4楽章には歌曲「子どもの魔法の角笛」の「原光」によるアルト独唱を加えています

第1楽章「アレグロ・マエストーソ:徹底して深刻で厳粛な表現で」、第2楽章「アンダンテ・モデラート:きわめてゆっくりと。決して急がないで」、第3楽章「穏やかに流れるような動きで」、第4楽章「『原光』:きわめて荘厳に、しかし簡素に」、第5楽章「終曲:スケルツォのテンポで。荒野に叫ぶ者」の5楽章から成ります

マーラーは、当初第1楽章を「葬礼」として単独で出版しようとしましたが失敗し、交響曲第2番の第1楽章としました マーラーの考えは、交響曲第1番の”巨人”の葬送音楽を第2番の第1楽章とするというものです

マーラーの考えは、交響曲第1番の”巨人”の葬送音楽を第2番の第1楽章とするというものです マーラーは、第1楽章の終わりに「ここで少なくとも5分の休みを置くこと」と指示しており、また 第3楽章から第5楽章までは切れ目なく演奏されることから、この交響曲を第1楽章を第1部、第2楽章を間奏曲、第3~第5楽章を第2部として捉えていたことが窺えます

マーラーは、第1楽章の終わりに「ここで少なくとも5分の休みを置くこと」と指示しており、また 第3楽章から第5楽章までは切れ目なく演奏されることから、この交響曲を第1楽章を第1部、第2楽章を間奏曲、第3~第5楽章を第2部として捉えていたことが窺えます

オケのメンバーが配置に着きます。弦は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの新日フィルの並び。コンマスはチェ・ムンス氏です いつものように第2ヴァイオリンの篠原英和氏を確認。ところが松崎千鶴さんの姿が見えません。どうやら降り番のようです。チョー寂しい

いつものように第2ヴァイオリンの篠原英和氏を確認。ところが松崎千鶴さんの姿が見えません。どうやら降り番のようです。チョー寂しい 第2ヴァイオリンのトップには田村安沙美さんと並んで東響フォアシュピーラーの福留史紘氏の姿が見えます。新日フィルさん、レンタルしましたね

第2ヴァイオリンのトップには田村安沙美さんと並んで東響フォアシュピーラーの福留史紘氏の姿が見えます。新日フィルさん、レンタルしましたね

上岡氏の指揮で第1楽章が開始されます。冒頭は運命のクサビが打ち込まれるような音楽です ただ、全体的にはゆったり目のテンポを取ります

ただ、全体的にはゆったり目のテンポを取ります 上岡氏の指揮を見ていると、時にタクトを演奏者に突き付けるような激しいアクションを見せ、演奏者はいつタクトが向けられるか緊張しているように見えます

上岡氏の指揮を見ていると、時にタクトを演奏者に突き付けるような激しいアクションを見せ、演奏者はいつタクトが向けられるか緊張しているように見えます 局面に応じて、ホルンにベルアップ奏法を求めます。多分 楽譜通りなのでしょう

局面に応じて、ホルンにベルアップ奏法を求めます。多分 楽譜通りなのでしょう 前述の通り、この楽章の後は「少なくとも5分の休みを置くこと」になっていますが、現代においてマーラーのこの指示を守る指揮者は皆無と言っても良いかも知れません

前述の通り、この楽章の後は「少なくとも5分の休みを置くこと」になっていますが、現代においてマーラーのこの指示を守る指揮者は皆無と言っても良いかも知れません 時は路面電車の時代ではなく、ジェット機・超高速鉄道の時代です。上岡氏はたったの1分の間合いで第2楽章に入りました。現代のマーラーです

時は路面電車の時代ではなく、ジェット機・超高速鉄道の時代です。上岡氏はたったの1分の間合いで第2楽章に入りました。現代のマーラーです 第2楽章のレントラー風の音楽は指揮者も楽員もリラックスして演奏している様子が窺がえます

第2楽章のレントラー風の音楽は指揮者も楽員もリラックスして演奏している様子が窺がえます この楽章が終わると、P席に栗友会の男女混声合唱が入場します。男声55人、女声84人の大合唱団です

この楽章が終わると、P席に栗友会の男女混声合唱が入場します。男声55人、女声84人の大合唱団です タイミングを同じくしてソリストの森谷真理さんとカトリン・ゲーリングさんがオケの後方中央にスタンバイします

タイミングを同じくしてソリストの森谷真理さんとカトリン・ゲーリングさんがオケの後方中央にスタンバイします この間、時間にして1分強です

この間、時間にして1分強です 指揮者によっては、第1楽章終了後に合唱とソリストを入れて時間を稼ぐ人もいますが、1分強でスタンバイが完了してしまうとなると、とても5分は持ちません

指揮者によっては、第1楽章終了後に合唱とソリストを入れて時間を稼ぐ人もいますが、1分強でスタンバイが完了してしまうとなると、とても5分は持ちません

第3楽章は実質的なスケルツォです。軽快かつ皮肉っぽく音楽が進みます 続けてアルト独唱により第4楽章に入ります。ライプツィヒ、ドレスデンで声楽を学び、上岡氏との共演も何度かあるカトリン・ゲーリングは、どちらかと言うと、同じメゾ・ソプラノでも明るい性質のメゾで、とくに高音が美しく響きます

続けてアルト独唱により第4楽章に入ります。ライプツィヒ、ドレスデンで声楽を学び、上岡氏との共演も何度かあるカトリン・ゲーリングは、どちらかと言うと、同じメゾ・ソプラノでも明るい性質のメゾで、とくに高音が美しく響きます 続いて強烈な音楽とともに第5楽章に突入します。舞台裏のバンダ(トランペット、ホルン、打楽器)とステージ上の演奏者との対話を交えながら音楽が進みます

続いて強烈な音楽とともに第5楽章に突入します。舞台裏のバンダ(トランペット、ホルン、打楽器)とステージ上の演奏者との対話を交えながら音楽が進みます 中盤になると、舞台裏のトランペット、ホルン、ティンパニとステージ上のフルートとピッコロとの対話があり、静かに無伴奏による合唱が「蘇る」を歌い出し、森谷真理さんのソプラノが寄り添います

中盤になると、舞台裏のトランペット、ホルン、ティンパニとステージ上のフルートとピッコロとの対話があり、静かに無伴奏による合唱が「蘇る」を歌い出し、森谷真理さんのソプラノが寄り添います ここはこの曲のクライマックスと言っても良いでしょう。ここまでは、これ以上遅く演奏するのは不可能だろうというほどの超スローテンポでしたが、終盤になると、いきなりテンポアップし「生きるためにこそ、私は死ぬのだ

ここはこの曲のクライマックスと言っても良いでしょう。ここまでは、これ以上遅く演奏するのは不可能だろうというほどの超スローテンポでしたが、終盤になると、いきなりテンポアップし「生きるためにこそ、私は死ぬのだ 」という歌とともにパイプオルガンと鐘の音が荘重に鳴り響き、クライマックスを迎えます。圧倒的なフィナーレでした

」という歌とともにパイプオルガンと鐘の音が荘重に鳴り響き、クライマックスを迎えます。圧倒的なフィナーレでした

この日の演奏の楽章ごとの所要時間は

第1楽章=22分、第2楽章=9分、第3楽章=12分、第4楽章=5分、第5楽章=35分、合計=83分でした

参考までに私の愛聴盤であるオットー・クレンペラー指揮バイエルン放送交響楽団による演奏(1965年録音)は次の通りです

第1楽章=20分28秒、第2楽章=10分42秒、第3楽章=11分59秒、第4楽章=4分7秒、第5楽章=32分24秒、合計=79分43秒

これから分かることは、特に第1楽章と第5楽章が上岡✕新日フィルの方が演奏時間が長いということです どちらが優れているという問題ではなく、音楽作りのアプローチの違いです

どちらが優れているという問題ではなく、音楽作りのアプローチの違いです

この日の新日フィルは、曲が曲だけにエキストラ奏者がいつもより多かったようですが、金管、木管、打楽器、オルガンともに終始集中力に満ちた演奏を展開しました ソリストの二人は美しい歌声で聴衆を魅了しました

ソリストの二人は美しい歌声で聴衆を魅了しました 栗友会の合唱は静かな感動を呼び、時に迫力に満ちた合唱を繰り広げていました

栗友会の合唱は静かな感動を呼び、時に迫力に満ちた合唱を繰り広げていました

終了直後フライングブラボー・拍手があったのは残念でしたが、熱狂的に閉じる曲の場合は微妙ですね ただし、基本は指揮者のタクトが下りてからであることは言うまでもありません

ただし、基本は指揮者のタクトが下りてからであることは言うまでもありません

材料は牡蠣、海老、ホタテの貝柱、白菜、エノキダケ、シイタケ、豆腐です

材料は牡蠣、海老、ホタテの貝柱、白菜、エノキダケ、シイタケ、豆腐です

新進作家のタイヴィアン・ジョーンズ(スタンリィ・ベイカー)は、ある雨の夜エヴァと知り合って以来、それまで順風満帆だった運命が大きく歪んでいく

新進作家のタイヴィアン・ジョーンズ(スタンリィ・ベイカー)は、ある雨の夜エヴァと知り合って以来、それまで順風満帆だった運命が大きく歪んでいく そのため、婚約者のフランチェスカを失望させ死に追いやってしまう

そのため、婚約者のフランチェスカを失望させ死に追いやってしまう

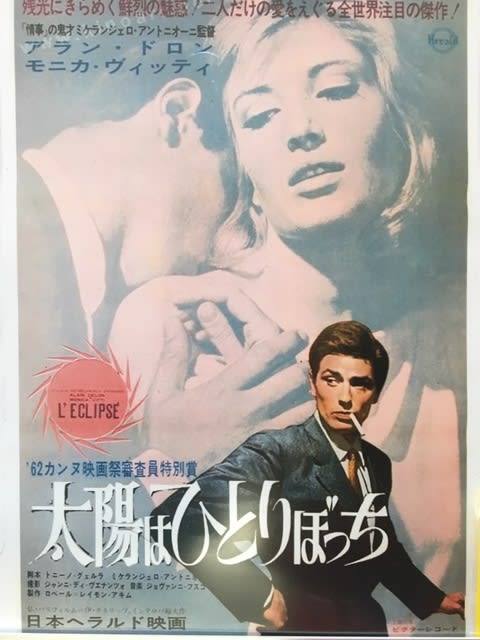

アラン・ドロンはこの作品により一躍スターに昇り詰めました

アラン・ドロンはこの作品により一躍スターに昇り詰めました

シューマンはモーツアルトを意識していたのでしょうか

シューマンはモーツアルトを意識していたのでしょうか

こういうのを「名曲名演奏」と言うのでしょう

こういうのを「名曲名演奏」と言うのでしょう

)。第4楽章は再び情念のこもった演奏が展開します。あらためて思うのはシュトラウスの音楽はどこまでも”饒舌”だということです

)。第4楽章は再び情念のこもった演奏が展開します。あらためて思うのはシュトラウスの音楽はどこまでも”饒舌”だということです

春爛漫 酒は黄桜

春爛漫 酒は黄桜

予習で聴いたのはショスタコーヴィチ「交響曲第4番」(ハイティンク指揮ロンドン・フィル)、モーツアルト「ピアノ四重奏曲第1番」(フォーレ四重奏団)、シューマン「ピアノ四重奏曲」(ラヴィノヴィチ、今井信子他)、ブラームス「ピアノ四重奏曲第1番」(フォーレ四重奏団)のCDです

予習で聴いたのはショスタコーヴィチ「交響曲第4番」(ハイティンク指揮ロンドン・フィル)、モーツアルト「ピアノ四重奏曲第1番」(フォーレ四重奏団)、シューマン「ピアノ四重奏曲」(ラヴィノヴィチ、今井信子他)、ブラームス「ピアノ四重奏曲第1番」(フォーレ四重奏団)のCDです

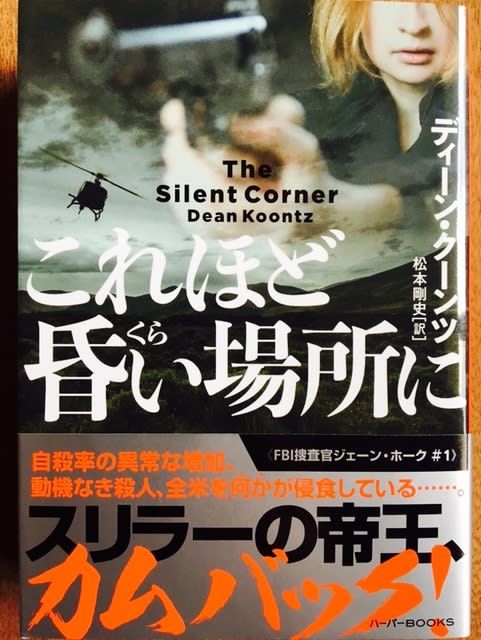

ある時、ニックが不可解な自殺を遂げた。ジェーンにはまったく思い当たる節はない

ある時、ニックが不可解な自殺を遂げた。ジェーンにはまったく思い当たる節はない やがて、ある研究所と会員制秘密クラブの存在が浮上する。ジェーンは元陸軍特殊部隊隊員のドゥーガル・トラハーンを仲間に引き入れ、事件の首謀者、科学者でシュネック・テクノロジーの主宰者バーナード・シュネックの世界制覇の悪だくみを暴きだしていく

やがて、ある研究所と会員制秘密クラブの存在が浮上する。ジェーンは元陸軍特殊部隊隊員のドゥーガル・トラハーンを仲間に引き入れ、事件の首謀者、科学者でシュネック・テクノロジーの主宰者バーナード・シュネックの世界制覇の悪だくみを暴きだしていく さらに、生徒がソロでコンテストに出場しても、審査員にコントラバス奏者がいないので、正当な評価がしてもらえない

さらに、生徒がソロでコンテストに出場しても、審査員にコントラバス奏者がいないので、正当な評価がしてもらえない

」と繰り広げられ、耳をつんざきます

」と繰り広げられ、耳をつんざきます まさに超人的な記録です

まさに超人的な記録です 「50歳まで現役」とつねづね口にしていたイチロー選手の 引退会見での言葉が印象に残ります

「50歳まで現役」とつねづね口にしていたイチロー選手の 引退会見での言葉が印象に残ります

日本のクラシック界を代表する若手中心のソリスト集団による渾身の演奏と言って良いでしょう

日本のクラシック界を代表する若手中心のソリスト集団による渾身の演奏と言って良いでしょう 第4楽章は切迫したタランテラ風の音楽がリズミカルに演奏され、短調の和音で結ばれます

第4楽章は切迫したタランテラ風の音楽がリズミカルに演奏され、短調の和音で結ばれます

この日の公演に限らず、東京春祭のコンサートのプログラムはペラ1枚の表裏に曲名、出演者一覧が書かれているだけで、曲目の解説は一切書かれていません

この日の公演に限らず、東京春祭のコンサートのプログラムはペラ1枚の表裏に曲名、出演者一覧が書かれているだけで、曲目の解説は一切書かれていません