30日(金).今日で9月も終わりですね.月日の流れは何と速いのでしょうか!・・・・と 毎月末に書いているような気がします

昨日午後4時から,元の職場(社団法人)のOB会が内幸町のNPCビル内であり,幹事の一人として出席しました 今回から総会をやらず,懇親会からスタートという形に変えました.時間が早かったこともあり,最初のうちはアルコールばかりがはけて料理に手を付ける人がいませんでしたが,1時間も経つとさすがにお腹が空いて来たようで徐々にお皿が空になっていきました

今回から総会をやらず,懇親会からスタートという形に変えました.時間が早かったこともあり,最初のうちはアルコールばかりがはけて料理に手を付ける人がいませんでしたが,1時間も経つとさすがにお腹が空いて来たようで徐々にお皿が空になっていきました 26人が参加し,お互いに旧交を温めていました

26人が参加し,お互いに旧交を温めていました 最後に集合写真を撮って2時間弱で解散しましたが,私は先輩のM山さん,Mりさん,S藤さんと4人で同ビル地下の焼き鳥Oに行って2次会をやりました

最後に集合写真を撮って2時間弱で解散しましたが,私は先輩のM山さん,Mりさん,S藤さんと4人で同ビル地下の焼き鳥Oに行って2次会をやりました 話の中味は しょーもない内容なので割愛します

話の中味は しょーもない内容なので割愛します ということで,わが家に来てから今日で732日目を迎え,2020年東京オリンピックのあまりの多額の費用にビックリするモコタロです

ということで,わが家に来てから今日で732日目を迎え,2020年東京オリンピックのあまりの多額の費用にビックリするモコタロです

「ひっくり返すのは困難」と言っている人がいるね いつもの

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

昨日,TOHOシネマズ錦糸町で「怒り」を観ました 巣鴨から地下鉄都営三田線で神保町まで行き,乗り換えて錦糸町まで行くつもりでいたのを,何をとち狂ったか都営新宿線に乗ってしまい,途中で「西大島」という駅名を見て間違いに気付き,ヤフーの「乗換案内」で検索して半蔵門線に乗り換えました

巣鴨から地下鉄都営三田線で神保町まで行き,乗り換えて錦糸町まで行くつもりでいたのを,何をとち狂ったか都営新宿線に乗ってしまい,途中で「西大島」という駅名を見て間違いに気付き,ヤフーの「乗換案内」で検索して半蔵門線に乗り換えました 幸い開演時間には十分間に合いましたが,背中は汗びっしょりでした

幸い開演時間には十分間に合いましたが,背中は汗びっしょりでした 最近この種の失態が目立つようになりました.「最近」じゃないだろう,という声は無視します

最近この種の失態が目立つようになりました.「最近」じゃないだろう,という声は無視します

さて,この映画は吉田修一の小説「怒り」を映画化した作品です

2011年の夏,八王子の郊外で,ある夫婦が惨殺死体で発見される 現場には,犯人と目される山神一也が血で書いた「怒」の文字が残されていた.それから1年後,千葉,東京,沖縄の3つの地点で物語が始まる

現場には,犯人と目される山神一也が血で書いた「怒」の文字が残されていた.それから1年後,千葉,東京,沖縄の3つの地点で物語が始まる

千葉では,房総に暮らす槙親子の所で,娘・愛子(宮崎あおい)が前歴不詳の田代哲也(松山ケンイチ)と名乗る男と付き合うようになり,父・洋平(渡辺謙)は田代にどんな過去があったのかと苦悩する

東京では,大手広告代理店に勤めるゲイの藤田優馬(妻夫木聡)と同居を始めた大西直人(綾野剛)が突然失踪する.素性が知れない彼はなぜ失踪したのか

沖縄では,離島に母と引っ越してきた泉(広瀬すず)はサバイバル生活を送る田中信吾(森山未来)と出会うが,泉の同級生・辰哉(佐久本宝)とからみながら物語が展開する

真犯人は田代哲也,大西直人,田中信吾とそれぞれ名乗る男の中に居るわけですが,山神一也は顔を整形手術して逃走しているという設定になっているのがミソです 警察は山神の整形前の写真と整形後のモンタージュ写真を作って公開しますが,上記の一人が整形前の顔,一人が整形後の顔,一人が顔に3つのほくろがある点で山神の特徴と一致しているという設定です

警察は山神の整形前の写真と整形後のモンタージュ写真を作って公開しますが,上記の一人が整形前の顔,一人が整形後の顔,一人が顔に3つのほくろがある点で山神の特徴と一致しているという設定です

ネタばれになるので,誰が真犯人かは伏せますが,この映画のタイトル「怒り」は,いったい誰の 何に対する怒りなのか?という疑問が起こります 私はまず第一に,真犯人が発作的に何の罪もない夫婦を殺すキッカケを作った「仕事上の嘘の指示」を自分に与えた会社関係者への怒りがあったと思います

私はまず第一に,真犯人が発作的に何の罪もない夫婦を殺すキッカケを作った「仕事上の嘘の指示」を自分に与えた会社関係者への怒りがあったと思います 千葉では,田代を最後まで信じることが出来ず,警察に通報した愛子の自分自身に対する怒りがあったと思います

千葉では,田代を最後まで信じることが出来ず,警察に通報した愛子の自分自身に対する怒りがあったと思います 東京では,大西を心の底から信じることが出来ず死なせてしまった藤田の自分自身への怒りがあったと思います

東京では,大西を心の底から信じることが出来ず死なせてしまった藤田の自分自身への怒りがあったと思います 沖縄では,レイプした米兵と,それを止められなかった辰哉に対する泉の怒り,信じていたのに裏切った田中への辰哉の怒りがあったと思います

沖縄では,レイプした米兵と,それを止められなかった辰哉に対する泉の怒り,信じていたのに裏切った田中への辰哉の怒りがあったと思います

ところで,この映画は出演者の豪華さに驚きます 私が一番驚いたのは,妻夫木聡です.ついこの前の山田洋二監督「家族はつらいよ」では親思いの優しい青年を演じていたと思ったら,今回はゲイをそれらしく演じていました

私が一番驚いたのは,妻夫木聡です.ついこの前の山田洋二監督「家族はつらいよ」では親思いの優しい青年を演じていたと思ったら,今回はゲイをそれらしく演じていました 次に驚いたのは宮崎あおいです.太った身体つきなので最初は彼女だと思いませんでした.この映画のために体重を増やしたそうです

次に驚いたのは宮崎あおいです.太った身体つきなので最初は彼女だと思いませんでした.この映画のために体重を増やしたそうです そして,役者として面白いと思ったのは森山未来です.最初は人の良さそうな善人を演じていますが,怒りを感じると途端に態度が狂暴になる男を見事に演じています

そして,役者として面白いと思ったのは森山未来です.最初は人の良さそうな善人を演じていますが,怒りを感じると途端に態度が狂暴になる男を見事に演じています 最後に,やはり渡辺謙でしょう.娘のために苦悩する父親の姿が顔の表情からひしひしと伝わってきます

最後に,やはり渡辺謙でしょう.娘のために苦悩する父親の姿が顔の表情からひしひしと伝わってきます 広瀬すずの成長も見ものです

広瀬すずの成長も見ものです 実に見ごたえのある映画でした

実に見ごたえのある映画でした

招待券をくださった ゆえさん にあらためてお礼を申し上げます.ありがとうございました

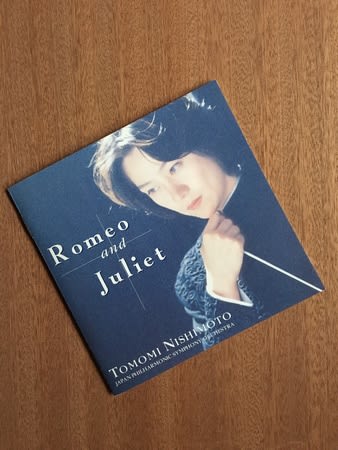

ソリストは,ソプラノ=熊本佳永,アルト=野上貴子,テノール=二塚直紀,バリトン=田中勉,管弦楽=イルミナートフィルハーモニーオーケストラ,指揮=西本智美です

ソリストは,ソプラノ=熊本佳永,アルト=野上貴子,テノール=二塚直紀,バリトン=田中勉,管弦楽=イルミナートフィルハーモニーオーケストラ,指揮=西本智美です

が,実態がよくわかりません.全体を見渡すと,第1ヴァイオリンに東京藝大の藝大フィルハーモニアの第2ヴァイオリン奏者の女性(名前は不明)がスタンバイしています

が,実態がよくわかりません.全体を見渡すと,第1ヴァイオリンに東京藝大の藝大フィルハーモニアの第2ヴァイオリン奏者の女性(名前は不明)がスタンバイしています

彼女の手にタクトはありません.手で指揮をするようです

彼女の手にタクトはありません.手で指揮をするようです 各曲の間は極力空けず,サクサクと音楽を進めます

各曲の間は極力空けず,サクサクと音楽を進めます この曲を聴くと「これはミサ曲ではなく,オペラではないか

この曲を聴くと「これはミサ曲ではなく,オペラではないか 」と思います

」と思います

」と驚きました.まだ一度も彼女の指揮を見たことのない人のために分かり易く書くと,「『ベルサイユの薔薇』のオスカルがタクトを振ってオーケストラを指揮しているような感じ

」と驚きました.まだ一度も彼女の指揮を見たことのない人のために分かり易く書くと,「『ベルサイユの薔薇』のオスカルがタクトを振ってオーケストラを指揮しているような感じ 」つまり「超カッコいい!」のです

」つまり「超カッコいい!」のです

第2楽章が終わると合唱団とソリストが登場します.その間,西本は身体を捻って軽いストレッチをやっていました

第2楽章が終わると合唱団とソリストが登場します.その間,西本は身体を捻って軽いストレッチをやっていました

はずだった.ところが,事故調査委員会は,事故当時 片方のエンジンは微かだが動いていたとして,近くの空港に着陸するという選択肢はなかったのか?という疑いをかけ,緊密なデータに基づいて事故再現シミュレーションを行い,サリーを追い詰める

はずだった.ところが,事故調査委員会は,事故当時 片方のエンジンは微かだが動いていたとして,近くの空港に着陸するという選択肢はなかったのか?という疑いをかけ,緊密なデータに基づいて事故再現シミュレーションを行い,サリーを追い詰める

当時その事実を新聞報道で知って感動を覚えたものです

当時その事実を新聞報道で知って感動を覚えたものです 」と話すと,「へえ~

」と話すと,「へえ~

また,トランペットのソリストが指揮者の前にスタンバイします

また,トランペットのソリストが指揮者の前にスタンバイします

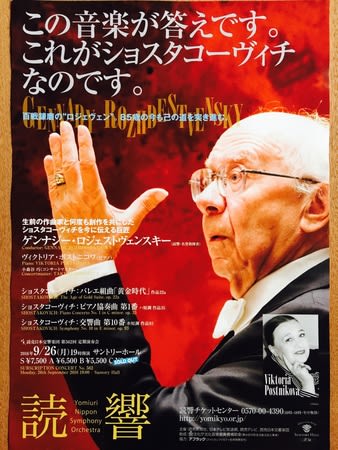

彼は,1927年に開かれた第1回ショパン国際コンクールに出場し入賞しています

彼は,1927年に開かれた第1回ショパン国際コンクールに出場し入賞しています ポスト二コワのピアノは,ショスタコーヴィチ特有のアイロニーが見事に演奏に反映されていました

ポスト二コワのピアノは,ショスタコーヴィチ特有のアイロニーが見事に演奏に反映されていました

実は,同じく当ブログの読者Nさんがこの日の演奏会に来られなくなり,チケットをゆえさんに譲ったのでした

実は,同じく当ブログの読者Nさんがこの日の演奏会に来られなくなり,チケットをゆえさんに譲ったのでした 今や新しいCDは枕元に積み上げているほどCDの置き場所に困っているのです

今や新しいCDは枕元に積み上げているほどCDの置き場所に困っているのです

衣替えしてしまったので長袖シャツの袖を折って半そでにしました

衣替えしてしまったので長袖シャツの袖を折って半そでにしました

ここで東響のプログラム冊子について一言

ここで東響のプログラム冊子について一言

」という声が聞こえてきました.あとは帰るだけなのでサインをもらうことにしました

」という声が聞こえてきました.あとは帰るだけなのでサインをもらうことにしました

」ということではなく,「レアなポケモン・キャラクターが出没するところには多くの人が集まる」ということです

」ということではなく,「レアなポケモン・キャラクターが出没するところには多くの人が集まる」ということです そこに集まった人たちに『ピカチュウ饅頭』や『ラプラス・サブレ』を売りつけるのですよ

そこに集まった人たちに『ピカチュウ饅頭』や『ラプラス・サブレ』を売りつけるのですよ

自席は前から20列目なので,後ろから数えた方が早いほど舞台からは遠いのですが,まったく聴こえないというのは流石にショックです

自席は前から20列目なので,後ろから数えた方が早いほど舞台からは遠いのですが,まったく聴こえないというのは流石にショックです 先日の人間ドックの聴力検査で,高音(4000ヘルツ以上)の音が聞き取れていないという結果が出ていたので,他の人には聴こえているのに,私には聴こえていないのかも知れません

先日の人間ドックの聴力検査で,高音(4000ヘルツ以上)の音が聞き取れていないという結果が出ていたので,他の人には聴こえているのに,私には聴こえていないのかも知れません もし同じ会場でこの公演を聞いた人がいらっしゃったら是非,トライアングルの音が聴こえたかどうか教えてください.お願いします

もし同じ会場でこの公演を聞いた人がいらっしゃったら是非,トライアングルの音が聴こえたかどうか教えてください.お願いします

その間,2度も腕を骨折したそうです

その間,2度も腕を骨折したそうです 本人曰く

本人曰く

ホール内の湿度の変化が弦に影響を与えていると思われます.弦楽器は湿度に敏感ですから演奏する側は大変ですね

ホール内の湿度の変化が弦に影響を与えていると思われます.弦楽器は湿度に敏感ですから演奏する側は大変ですね