30日(水)。とうとう4月も今日で終わりです。ゴールデン・ウィーク前半もあっという間に終わりました あとは後半の4連休だけが楽しみです。私は5月3~5日は朝から晩まで東京国際フォーラムを中心に開かれる「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン(L.F.J)」に通います

あとは後半の4連休だけが楽しみです。私は5月3~5日は朝から晩まで東京国際フォーラムを中心に開かれる「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン(L.F.J)」に通います 3日間で合計19公演聴きますが、L.F.Jに通うのは今年で9年連続になります

3日間で合計19公演聴きますが、L.F.Jに通うのは今年で9年連続になります

昨日は午前中、冬物を片付けました。不要な衣服がいかに多いかに改めて驚き、早速捨てました その割には夏服がいかに少ないかにも驚きました

その割には夏服がいかに少ないかにも驚きました 昨年、夏用のスーツやジャケットを大胆に捨てたのが原因です。夏は上着を着ることがほとんどないので楽なのですが、ちょうど今ごろ着る衣服に困るのです。そんな訳で、池袋に出かけ取りあえずジャケットを1着だけ買ってきました

昨年、夏用のスーツやジャケットを大胆に捨てたのが原因です。夏は上着を着ることがほとんどないので楽なのですが、ちょうど今ごろ着る衣服に困るのです。そんな訳で、池袋に出かけ取りあえずジャケットを1着だけ買ってきました スーツも見ましたが決められませんでした

スーツも見ましたが決められませんでした

閑話休題

閑話休題

28日に早稲田松竹で映画「麦子さんと」と「ペコロスの母に会いに行く」を観ました 昨日「麦子さんと」について書いたので今日は「ペコロスの母に会いに行く」について書きます

昨日「麦子さんと」について書いたので今日は「ペコロスの母に会いに行く」について書きます

原作は、長崎在住の漫画家・岡野雄一のエッセイ漫画「ペコロスの母に会いに行く」です。ペコロスというのは小さな玉ねぎのことで雄一の禿頭を差しています

長崎の広告代理店で働くゆういちは認知症の母みつえと長男と3人で暮らしていますが、母親の症状が深刻になりグループホームに預けることになります みつえは先だった夫が目の前にいるようかのように呼びかけたり、生きている息子を幽霊呼ばわりしたりします。だんだん症状が進み、ゆういちのことも一瞬分からなくなりますが、ゆういちが帽子を取って禿頭を見せると「ゆういち」と呼んで息子を認知します

みつえは先だった夫が目の前にいるようかのように呼びかけたり、生きている息子を幽霊呼ばわりしたりします。だんだん症状が進み、ゆういちのことも一瞬分からなくなりますが、ゆういちが帽子を取って禿頭を見せると「ゆういち」と呼んで息子を認知します 映画では、みつえが結婚後さんざん苦労して、一度はゆういちを道連れに死のうとしたことなどを回想します

映画では、みつえが結婚後さんざん苦労して、一度はゆういちを道連れに死のうとしたことなどを回想します

「認知症」「介護」といった深刻なテーマを笑いで包み、ゆういちは「ボケるとも、悪か事ばかりじゃなかかもしれん」と悟ります

ゆういち役の岩松了が禿のいい味を出しています。そして主人公みつえを赤木春恵がユーモアたっぷりのボケ役に徹し見事に演じています

映画を観た翌日(昨日)の朝日「天声人語」が、この「ペコロスの母に会いに行く」を取り上げています そのきっかけは、このエッセイの最後に書かれています

そのきっかけは、このエッセイの最後に書かれています

「91歳の男性が徘徊中に列車にはねられて亡くなり、ダイヤに遅れが出たから、家族は損害賠償せよ JR東海の請求に対し、名古屋地裁は先週、当時85歳の妻の監督責任を認めた。一審より減額はしたものの、厳しい判決には違いない

JR東海の請求に対し、名古屋地裁は先週、当時85歳の妻の監督責任を認めた。一審より減額はしたものの、厳しい判決には違いない 負いきれない責任を負わされるなら閉じ込めるしかない。そんな窮地に家族や施設は追い込まれかねない。そうさせない仕組みづくりが急務である

負いきれない責任を負わされるなら閉じ込めるしかない。そんな窮地に家族や施設は追い込まれかねない。そうさせない仕組みづくりが急務である 」

」

少子高齢化がますます進んでいく日本の現状の中で、老々介護の問題は他人事ではありません

伊東氏は「特に印象に残るのは第2楽章の無骨なレントラ―の苦さとか、第3楽章ロンド=ブルレスケの乾いた焦燥感など

伊東氏は「特に印象に残るのは第2楽章の無骨なレントラ―の苦さとか、第3楽章ロンド=ブルレスケの乾いた焦燥感など 兄は母親から毎月15万円の仕送りを受けていたことを麦子に内緒だったことがバレて、言い訳ができなくなります。母親がこれ以上仕送りが出来なくなったことを知って、結局一緒に暮らすことになりますが、兄は外に出て女性と同棲することになります

兄は母親から毎月15万円の仕送りを受けていたことを麦子に内緒だったことがバレて、言い訳ができなくなります。母親がこれ以上仕送りが出来なくなったことを知って、結局一緒に暮らすことになりますが、兄は外に出て女性と同棲することになります しかし、母親は不治の病に侵されていて帰らぬ人となってしまいます。母の故郷に納骨に行った麦子は、初めて母が町のアイドルだったことを知ります。麦子は母と瓜二つだったことから、大人の間で大人気になります。そこで、初めて母親がどういう青春を送ったのかを知ることになります

しかし、母親は不治の病に侵されていて帰らぬ人となってしまいます。母の故郷に納骨に行った麦子は、初めて母が町のアイドルだったことを知ります。麦子は母と瓜二つだったことから、大人の間で大人気になります。そこで、初めて母親がどういう青春を送ったのかを知ることになります

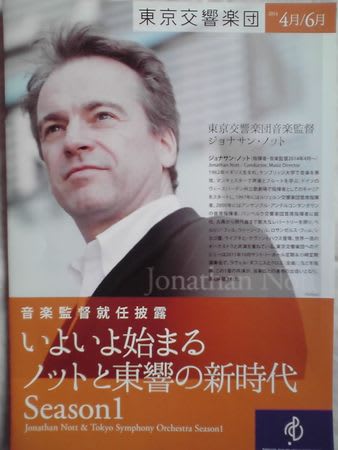

プログラムは①ウェーベルン「管弦楽のための5つの小品」、②シューベルト「交響曲第4番ハ短調”悲劇的”」、③ブラームス「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」の3曲。指揮は東響の新音楽監督ジョナサン・ノット、③のピアノ独奏は佐藤卓史です

プログラムは①ウェーベルン「管弦楽のための5つの小品」、②シューベルト「交響曲第4番ハ短調”悲劇的”」、③ブラームス「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」の3曲。指揮は東響の新音楽監督ジョナサン・ノット、③のピアノ独奏は佐藤卓史です

この曲はウェーベルンに遡ること約100年前に作曲されました(1816年完成)。しかし、同じウィーンゆかりの2人の作曲家による2つの曲の連続演奏には、なぜか違和感がありません

この曲はウェーベルンに遡ること約100年前に作曲されました(1816年完成)。しかし、同じウィーンゆかりの2人の作曲家による2つの曲の連続演奏には、なぜか違和感がありません 」とでも表現したらよいでしょうか。後に作曲された”未完成交響曲”や、”ザ・グレイト”とは違った瑞々しい魅力に溢れています

」とでも表現したらよいでしょうか。後に作曲された”未完成交響曲”や、”ザ・グレイト”とは違った瑞々しい魅力に溢れています これ以上の年貢の取り立てはご勘弁を・・・もう二度といたしませんから

これ以上の年貢の取り立てはご勘弁を・・・もう二度といたしませんから

私がサントリーホールで聴いた演奏のライブ録音だと思います

私がサントリーホールで聴いた演奏のライブ録音だと思います

「ピアノ付交響曲」と言っても良いかも知れません。この曲は、オーケストラを凌ぐほどの迫力ある音量が求められますが、佐藤は十分にその力を備えています

「ピアノ付交響曲」と言っても良いかも知れません。この曲は、オーケストラを凌ぐほどの迫力ある音量が求められますが、佐藤は十分にその力を備えています 第2楽章「アダージョ」から第3楽章「アレグロ」へは間を置かず、佐藤のピアノが強力に入ってきます。聴衆に緊張の糸を途絶えさせません

第2楽章「アダージョ」から第3楽章「アレグロ」へは間を置かず、佐藤のピアノが強力に入ってきます。聴衆に緊張の糸を途絶えさせません でした。こんなに素晴らしいコンサートに空きが目立つのは本当にもったいないことです

でした。こんなに素晴らしいコンサートに空きが目立つのは本当にもったいないことです

ヴィオラを弾くにはヴァイオリンよりもずっと体力がいるのです。しかし、音色はまろやかで、深みがあって表現力は豊か

ヴィオラを弾くにはヴァイオリンよりもずっと体力がいるのです。しかし、音色はまろやかで、深みがあって表現力は豊か 優等生的に楽譜通り上手に弾いて、先生がどう指導するか待っている。もっと自主性を持って、白紙の状態で自分の好きなように弾いてほしい

優等生的に楽譜通り上手に弾いて、先生がどう指導するか待っている。もっと自主性を持って、白紙の状態で自分の好きなように弾いてほしい

特撮を多用してあり得ないことを実現したりします。幻想的な恋愛ファンタジーと言えなくもないですが、この映画を観ていると、ストーリーは半ばどうでもよく、こうした特撮を楽しんでもらうことを主眼としていると思えるほどです

特撮を多用してあり得ないことを実現したりします。幻想的な恋愛ファンタジーと言えなくもないですが、この映画を観ていると、ストーリーは半ばどうでもよく、こうした特撮を楽しんでもらうことを主眼としていると思えるほどです

(日本円で)200円位のチップをあげると次のテーブルに移って行くのです。学生でお金がない時だったので困りました

(日本円で)200円位のチップをあげると次のテーブルに移って行くのです。学生でお金がない時だったので困りました 」

」

と思っていたら、やっとチャルダ―シュのメロディが流れてきました。なんだ、やれば出来るじゃないの

と思っていたら、やっとチャルダ―シュのメロディが流れてきました。なんだ、やれば出来るじゃないの

キュッヒル氏が「コンサートマスターとして苦労した」と語っているのは何となく分かるような気がします

キュッヒル氏が「コンサートマスターとして苦労した」と語っているのは何となく分かるような気がします

また、南イタリア的と北イタリア的というのはどう違うのでしょうか。個人的には、ウィーン・フィルではありませんが、アバドがベルリン・フィルを振ったブラームス「交響曲第2番ニ長調」の演奏(1971年録音)こそ”北イタリア的”と言うのが相応しい演奏だと思います

また、南イタリア的と北イタリア的というのはどう違うのでしょうか。個人的には、ウィーン・フィルではありませんが、アバドがベルリン・フィルを振ったブラームス「交響曲第2番ニ長調」の演奏(1971年録音)こそ”北イタリア的”と言うのが相応しい演奏だと思います

一昨日から咳が出るので、昨日当ビル地下のNクリニックで診てもらったところ、喉が赤くなっており風邪の初期症状とのことでした

一昨日から咳が出るので、昨日当ビル地下のNクリニックで診てもらったところ、喉が赤くなっており風邪の初期症状とのことでした ことになっていたのですが、100万円札入りの財布を落とした時のように落胆するX部長をしり目にまっすぐ帰ってきました

ことになっていたのですが、100万円札入りの財布を落とした時のように落胆するX部長をしり目にまっすぐ帰ってきました この作品は「クリフトン」シリーズ第3部の後半です

この作品は「クリフトン」シリーズ第3部の後半です セバスチャンとブルーノの運命はいかに・・・・・・・」

セバスチャンとブルーノの運命はいかに・・・・・・・」

それを見つけた一座が「コーコッコ・・・・」と鳴きまねをしながら近づいていき、捕まえるシーン

それを見つけた一座が「コーコッコ・・・・」と鳴きまねをしながら近づいていき、捕まえるシーン これは貴重な食料になるのですね。もう一つは、海辺でクリュソテミスと米兵の結婚披露宴が開かれている時、青年になった息子がテーブルクロスを引きはがして砂浜を引きずって行くシーン。彼はアメリカ人と結婚する母親が許せないのですね

これは貴重な食料になるのですね。もう一つは、海辺でクリュソテミスと米兵の結婚披露宴が開かれている時、青年になった息子がテーブルクロスを引きはがして砂浜を引きずって行くシーン。彼はアメリカ人と結婚する母親が許せないのですね