30日(水)。信じがたいことですが、今年も今日で前半の6か月が終わります。最近つくづく思うのは月日の流れの速さです ということで、わが家に来てから641日目を迎え、何やら不思議な匂いにつられてバンドエイドの匂いを嗅ぐモコタロです

ということで、わが家に来てから641日目を迎え、何やら不思議な匂いにつられてバンドエイドの匂いを嗅ぐモコタロです

ご主人さまが これをかかとに貼っていたな 靴ヅレかな?

閑話休題

閑話休題

昨日、築地の浜離宮朝日ホールで「浜離宮ランチタイムコンサート~高木綾子フルート・リサイタル」を聴きました プログラムは①モーツアルト「ロンド ニ長調K.Anh.184」、②同「アンダンテ ハ長調K.315」、③同「フルート四重奏曲第1番ニ長調K.285」(ピアノ伴奏版)、④ドップラー「バラキエの歌」、⑤バルトーク「ハンガリー農民組曲」。ピアノ伴奏は坂野伊都子です

プログラムは①モーツアルト「ロンド ニ長調K.Anh.184」、②同「アンダンテ ハ長調K.315」、③同「フルート四重奏曲第1番ニ長調K.285」(ピアノ伴奏版)、④ドップラー「バラキエの歌」、⑤バルトーク「ハンガリー農民組曲」。ピアノ伴奏は坂野伊都子です

自席は最後列最左端(今回で最後)、会場は満席です 高木綾子がセンスの良いシックなステージ衣装で登場

高木綾子がセンスの良いシックなステージ衣装で登場 さっそく第1曲目のモーツアルト「ロンド ニ長調K.Anh.184」の演奏に入ります

さっそく第1曲目のモーツアルト「ロンド ニ長調K.Anh.184」の演奏に入ります モーツアルトは1777年9月から79年1月にかけて母親と二人で求職活動のためマンハイム・パリ旅行に出ましたが目的は達成できませんでした。その後、休暇で1780年11月からミュンヘンに滞在していた1781年3月、折しもミュンヘンに滞在中のザルツブルクのコロレド大司教に呼び出されたのです

モーツアルトは1777年9月から79年1月にかけて母親と二人で求職活動のためマンハイム・パリ旅行に出ましたが目的は達成できませんでした。その後、休暇で1780年11月からミュンヘンに滞在していた1781年3月、折しもミュンヘンに滞在中のザルツブルクのコロレド大司教に呼び出されたのです 大司教は貴族仲間にモーツアルトを召し抱えていることを自慢したくて、彼にいくつかの小品を作曲するよう命じました。その時に作曲した曲の一つが「ヴァイオリンとオーケストラのためのロンド ハ長調K.373」でした。それをフルートとオーケストラ用に編曲したのがこの「ロンド ニ長調」です

大司教は貴族仲間にモーツアルトを召し抱えていることを自慢したくて、彼にいくつかの小品を作曲するよう命じました。その時に作曲した曲の一つが「ヴァイオリンとオーケストラのためのロンド ハ長調K.373」でした。それをフルートとオーケストラ用に編曲したのがこの「ロンド ニ長調」です

高木綾子の軽やかなフルートの音色が会場に響き渡ります まるでオペラのアリアを聴いているような感覚を覚えます

まるでオペラのアリアを聴いているような感覚を覚えます

次の曲に移る前に、彼女はマイクを持ってこの日のプログラムについて解説します

「今日のコンサートは前半と後半でテーマが違います。前半はモーツアルトの曲ですが、すべて”コンクールの課題曲”です 今演奏した『ロンド ニ長調』はミュンヘン国際コンクールの第一次予選の時の課題曲でした。次に演奏する『アンダンテ』は別のコンクールの課題曲でした。そして3曲目の『フルート協奏曲第1番ニ長調』はランパル・コンクールの時の本選の課題曲でした

今演奏した『ロンド ニ長調』はミュンヘン国際コンクールの第一次予選の時の課題曲でした。次に演奏する『アンダンテ』は別のコンクールの課題曲でした。そして3曲目の『フルート協奏曲第1番ニ長調』はランパル・コンクールの時の本選の課題曲でした 」

」

そして、「アンダンテ ハ長調K.315」の演奏に入ります。モーツアルトはマンハイム・パリ旅行中、マンハイムでフルート愛好家の医師ド・ジャンからフルートの作品を数曲注文を受け、2曲のフルート協奏曲と3曲のフルート四重奏曲を作曲しました このうちフルート協奏曲第1番の第2楽章「アダージョ・マ・ノン・トロッポ」が、ド・ジャンが演奏するには高度だったらしく、モーツアルトはそれとは別に第2楽章を作曲しました。それがこの「アンダンテ」です

このうちフルート協奏曲第1番の第2楽章「アダージョ・マ・ノン・トロッポ」が、ド・ジャンが演奏するには高度だったらしく、モーツアルトはそれとは別に第2楽章を作曲しました。それがこの「アンダンテ」です

元々の第2楽章もこの「アンダンテ」も優雅な音楽には変わりありません この曲は、フルートを吹く者なら一度は演奏したいと思う曲です

この曲は、フルートを吹く者なら一度は演奏したいと思う曲です

3曲目は「フルート四重奏曲第1番ニ長調」です 先に紹介したド・ジャンからの依頼で書いた曲の一つです。とにかく明るくスカッとするような曲想です

先に紹介したド・ジャンからの依頼で書いた曲の一つです。とにかく明るくスカッとするような曲想です 高木綾子のような名手で聴くと、弦楽合奏によるバックでなくピアノによる伴奏でも何の不満も抱きません

高木綾子のような名手で聴くと、弦楽合奏によるバックでなくピアノによる伴奏でも何の不満も抱きません

この曲の第2楽章から第3楽章に間断なく移るところは、誰かがエッセイで「泣いていたと思ったら、もう笑っている」と評した有名なパッセージですね 高木綾子の演奏は見事でした

高木綾子の演奏は見事でした

第2部の冒頭、高木綾子はダークブルーの衣装に”お色直し”して登場 後半のプログラムについて解説します

後半のプログラムについて解説します

「後半のテーマはハンガリーです。1曲目はドップラーの『バラキエの歌』ですが、変奏曲の形をとっています モーツアルトは優雅な感じでしたが、この曲は、どちらかと言うと、土くさい感じのする曲想です

モーツアルトは優雅な感じでしたが、この曲は、どちらかと言うと、土くさい感じのする曲想です 2曲目のバルトーク『ハンガリー農民組曲』は、現在ではルーマニアの一部になっているハンガリー東部の街で生まれたバルトークが、民謡の採集を行い、それを曲に取り入れたものの一例です。最初の4曲は悲しい旋律です。5曲目はスケルツォです。曲にはそれぞれ詩が付いていますが、この曲には『奥さんは、きれい好き。月に1度しかお風呂に入らない

2曲目のバルトーク『ハンガリー農民組曲』は、現在ではルーマニアの一部になっているハンガリー東部の街で生まれたバルトークが、民謡の採集を行い、それを曲に取り入れたものの一例です。最初の4曲は悲しい旋律です。5曲目はスケルツォです。曲にはそれぞれ詩が付いていますが、この曲には『奥さんは、きれい好き。月に1度しかお風呂に入らない 』なんていう詩が付いています

』なんていう詩が付いています 第6曲目以降には、コオロギが蠅にプロポーズするという曲も入っています

第6曲目以降には、コオロギが蠅にプロポーズするという曲も入っています お楽しみください

お楽しみください 」

」

そしてドップラー「バラキエの歌」の演奏に入ります ドップラーはポーランド系ハンガリー人のフルート奏者・作曲家です。自らフルートを演奏したこともあって、この曲は超絶技巧曲です。高木綾子は何の苦もなく吹き切ります

ドップラーはポーランド系ハンガリー人のフルート奏者・作曲家です。自らフルートを演奏したこともあって、この曲は超絶技巧曲です。高木綾子は何の苦もなく吹き切ります

最後のバルトーク「ハンガリー農民組曲」は、解説にあった通りの曲想で、変化に富んだフルートの音色が楽しめました

アンコールにサン=サーンスの「ロマンス」を演奏、大きな拍手を受けました

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

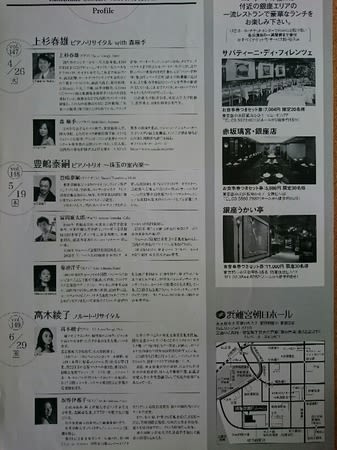

プログラムと一緒に渡されたチラシの中に、10月以降の「ランチタイムコンサート」の会場先行販売のお知らせが入っていました

手帳で予定を確かめると3公演とも日程が空いていた(10月20日は夕方、渡辺玲子のレクチャー・コンサートがあるけれど、時間がバッティングしない)ので、セット券(3枚=8,000円)を購入しました 座席は初めて2階のバルコニー席を選びました。浜離宮朝日ホールのバルコニー席は1列だけなのでトラブルが生じないと思われます

座席は初めて2階のバルコニー席を選びました。浜離宮朝日ホールのバルコニー席は1列だけなのでトラブルが生じないと思われます これが大きなホール(例えば東京オペラシティコンサートホール等)だと、2列目、3列目があるので、身体を前倒しして舞台を観たりすると、2~3列目の席から苦情が来る可能性が高くなります

これが大きなホール(例えば東京オペラシティコンサートホール等)だと、2列目、3列目があるので、身体を前倒しして舞台を観たりすると、2~3列目の席から苦情が来る可能性が高くなります

ねらい目は10月20日の上原彩子のピアノ・リサイタルです 11月29日の藤原真理のチェロ・リサイタルは、ショスタコーヴィチの「チェロ・ソナタ」が聴きものかも

11月29日の藤原真理のチェロ・リサイタルは、ショスタコーヴィチの「チェロ・ソナタ」が聴きものかも 12月の上野耕平のサクソフォンは未知数ですが、たまにはサクソフォンも面白いかも知れません

12月の上野耕平のサクソフォンは未知数ですが、たまにはサクソフォンも面白いかも知れません

ブラウン管テレビは、まだ東南アジア地域で売れるそうです

ブラウン管テレビは、まだ東南アジア地域で売れるそうです

「ほったらかし」は得意です

「ほったらかし」は得意です

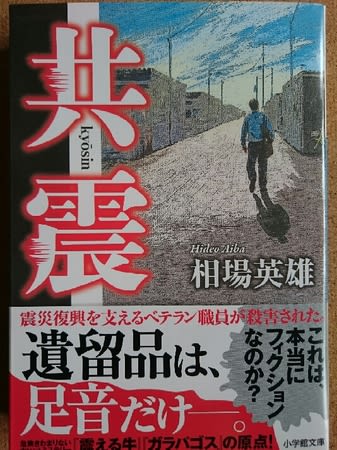

相場英雄は1967年新潟県生まれ。2005年に「デフォルト」で第2回ダイヤモンド経済小説大賞を受賞しデビューしました

相場英雄は1967年新潟県生まれ。2005年に「デフォルト」で第2回ダイヤモンド経済小説大賞を受賞しデビューしました このブログでは狂牛病を扱った2012年刊行の「震える牛」をご紹介しました

このブログでは狂牛病を扱った2012年刊行の「震える牛」をご紹介しました

ある日、東松島市の仮設住宅で他殺死体が発見されたという一報が入る

ある日、東松島市の仮設住宅で他殺死体が発見されたという一報が入る

水道の蛇口とホース側の器具とがピッタリと合わず、いつも水漏れを覚悟しながら操作しているのですが、今回は比較的スムーズにいきました。普段の心がけが良いからだと思います

水道の蛇口とホース側の器具とがピッタリと合わず、いつも水漏れを覚悟しながら操作しているのですが、今回は比較的スムーズにいきました。普段の心がけが良いからだと思います

師匠・立川談志から、談四楼の弟弟子の のらくが新打になったと聞かされたのです。真打昇進試験を受けますが、落とされたわけです

師匠・立川談志から、談四楼の弟弟子の のらくが新打になったと聞かされたのです。真打昇進試験を受けますが、落とされたわけです

中山七里の作品は、デビュー作「さよならドビュッシー」をはじめとして、このブログでも数多くご紹介してきましたね

中山七里の作品は、デビュー作「さよならドビュッシー」をはじめとして、このブログでも数多くご紹介してきましたね

この人は2002年に「文章読本さん江」で第1回小林秀雄賞を受賞したことで有名になりました

この人は2002年に「文章読本さん江」で第1回小林秀雄賞を受賞したことで有名になりました

この人はロシア語の通訳として世界的に活躍した人です

この人はロシア語の通訳として世界的に活躍した人です

この曲の一番の聴きどころは第3楽章のパッサカリアでしょう。とくに最後に置かれたカデンツァは、デゴの独奏ヴァイオリンが、咳払い一つない静寂の会場に美しく響き渡ります

この曲の一番の聴きどころは第3楽章のパッサカリアでしょう。とくに最後に置かれたカデンツァは、デゴの独奏ヴァイオリンが、咳払い一つない静寂の会場に美しく響き渡ります 続いて第4楽章に入りますが、この楽章はショスタコーヴィチ得意のアイロニカルな曲想で、軽妙洒脱な音楽です。デゴとオケとのフィナーレは圧倒的でした

続いて第4楽章に入りますが、この楽章はショスタコーヴィチ得意のアイロニカルな曲想で、軽妙洒脱な音楽です。デゴとオケとのフィナーレは圧倒的でした

あたかも両手で音を紡ぎ出すように音楽作りを進めます

あたかも両手で音を紡ぎ出すように音楽作りを進めます

オケの面々を立たせ、何度もガッツポーズを作っていました

オケの面々を立たせ、何度もガッツポーズを作っていました

どう対処したらよいか分からないので、あいまいな表情のままその場を立ち去ったと思います

どう対処したらよいか分からないので、あいまいな表情のままその場を立ち去ったと思います

休憩時間の行列を見れば分かるはずです。トイレ問題ですが、水に流せません

休憩時間の行列を見れば分かるはずです。トイレ問題ですが、水に流せません

これは指揮者が高関健だから、と納得しました

これは指揮者が高関健だから、と納得しました

」

」