31日(水).とうとう5月も今日で終わりです 月日の流れは何と速いのでしょうか

月日の流れは何と速いのでしょうか 今年も残り214日になってしまいました

今年も残り214日になってしまいました

ということで,わが家に来てから今日で973日目を迎え,30日付朝日朝刊「首相動静欄」の29日に「午後6時55分,東京・赤坂の居酒屋『うまいぞお』.読売新聞東京本社の田中隆之編集局総務,前木理一郎政治部長,飯塚恵子国際部長と食事」と書かれていたのを見て感想を述べるモコタロです

数日前に安倍首相は「私の考えは読売新聞を見ていただければ」と言っていたな

ひょっとすると首相が読売新聞に 加計学園問題で何か取材上の協力を求めたのかな

いやいや ジョーク! ジョーク! 一国の首相がそんなことするわけないよね

なに あり得ない話じゃないって!? 文春と新潮のスクープ合戦の絶好の標的か

昨日,夕食に「鶏のもも焼き」「生野菜とツナのサラダ」「冷奴」を作りました 「鶏のもも~」が焦げているように見えますか? 気のせいです

「鶏のもも~」が焦げているように見えますか? 気のせいです

昨日,第一生命ホール主催コンサートのチケットを3枚とりました 会場はいずれも晴海の第一生命ホールです.1枚目は8月23日午前11時から開かれる「雄大と行く昼のさんぽ 上原彩子~壮麗の先へ!ピアノ演奏の極み」です

会場はいずれも晴海の第一生命ホールです.1枚目は8月23日午前11時から開かれる「雄大と行く昼のさんぽ 上原彩子~壮麗の先へ!ピアノ演奏の極み」です プログラムはラフマニノフ①前奏曲「鐘」,②ピアノ・ソナタ第1番ニ短調です

プログラムはラフマニノフ①前奏曲「鐘」,②ピアノ・ソナタ第1番ニ短調です

2枚目は10月7日(土)午後2時から開かれる「トリトン晴れた海のオーケストラ 晴れオケメンバーによる室内楽」です プログラムは①ベートーヴェン「七重奏曲」,②シューベルト「弦楽五重奏曲ハ長調」です

プログラムは①ベートーヴェン「七重奏曲」,②シューベルト「弦楽五重奏曲ハ長調」です 東京都交響楽団のメンバーを中心に,ゲストでチェロの原田禎夫氏も出演します

東京都交響楽団のメンバーを中心に,ゲストでチェロの原田禎夫氏も出演します

3枚目は11月11日(土)午後2時から開かれる「トリトン晴れた海のオーケストラ第3回演奏会」です オール・モーツアルト・プログラムで①歌劇「フィガロの結婚」序曲K.492,②セレナータ・ノットゥルナK.239,③オーボエ協奏曲K.314,④交響曲第39番K.543です

オール・モーツアルト・プログラムで①歌劇「フィガロの結婚」序曲K.492,②セレナータ・ノットゥルナK.239,③オーボエ協奏曲K.314,④交響曲第39番K.543です コンマスの矢部達哉氏をはじめ東京都交響楽団のメンバーが中心ですが,ヴァイオリンの戸上眞里さん(東京フィル),会田莉凡さん,ヴィオラの篠崎友美さん(新日本フィル)なども出演します

コンマスの矢部達哉氏をはじめ東京都交響楽団のメンバーが中心ですが,ヴァイオリンの戸上眞里さん(東京フィル),会田莉凡さん,ヴィオラの篠崎友美さん(新日本フィル)なども出演します 指揮者なしで,コンマスのリードで演奏します

指揮者なしで,コンマスのリードで演奏します

なお,上記2公演はS席セット券をとりました 単券では5,000円+6,000円の計11,000円ですが,セットでは10,000円です

単券では5,000円+6,000円の計11,000円ですが,セットでは10,000円です

昨夕,紀尾井ホールで「アンジェラ・ヒューイット ピアノ・リサイタル」を聴きました J.S.バッハの「フランス組曲」全6曲演奏会です

J.S.バッハの「フランス組曲」全6曲演奏会です

アンジェラ・ヒューイットは,グレン・グールドに次ぐカナダが生んだ偉大なピアニストです 2016年秋に「バッハ・オデッセイ(バッハ遍歴の旅)」プロジェクトを発表し,向こう4年間にわたりバッハのソロ鍵盤音楽の全てを,ロンドン,ニューヨーク,オタワ,東京,フィレンツェの各都市で,各々12回公演行うことにより完奏するチャレンジに着手,昨年10月に行われた第1弾のニューヨーク公演ではスタンディングオベーションを受けたと伝えられています

2016年秋に「バッハ・オデッセイ(バッハ遍歴の旅)」プロジェクトを発表し,向こう4年間にわたりバッハのソロ鍵盤音楽の全てを,ロンドン,ニューヨーク,オタワ,東京,フィレンツェの各都市で,各々12回公演行うことにより完奏するチャレンジに着手,昨年10月に行われた第1弾のニューヨーク公演ではスタンディングオベーションを受けたと伝えられています

自席は1階15列18番,右ブロック左通路側です.会場は8割方入っている感じでしょうか.後方席が空いているのはもったいないです

演奏するのはフランス組曲全曲(6曲)ですが,プログラムの前半は①第1番ニ短調,②第2番ハ短調,③第4番変ホ長調の順に,後半は④第6番ホ長調,⑤第3番ロ短調,⑥第5番ト長調の順に演奏しました 番号順から言えば,第1番から第3番までは短調,第4番から第6番までは長調の曲です

番号順から言えば,第1番から第3番までは短調,第4番から第6番までは長調の曲です ヒューイットはこれを並べ替え,前半は短調で始めて長調で終わらせ,後半は長調で始めて長調で終わらせています

ヒューイットはこれを並べ替え,前半は短調で始めて長調で終わらせ,後半は長調で始めて長調で終わらせています

チョコレート色のシックなドレスを身にまとったアンジェラ・ヒューイットが登場します ほとんどのピアニストはハンカチを手にして登場し,手の汗を拭ってからピアノに向かいますが,ヒューイットは手ぶらで登場し,あまり間を空けずに演奏に入ります

ほとんどのピアニストはハンカチを手にして登場し,手の汗を拭ってからピアノに向かいますが,ヒューイットは手ぶらで登場し,あまり間を空けずに演奏に入ります こういう細かいところにプロ精神を感じます

こういう細かいところにプロ精神を感じます

彼女の弾くピアノは,イタリアの小さなピアノ・メーカーFAZIOLI(ファツィオリ)製です 以前はスタインウェイを弾いていましたが,最近はほとんどFAZIOLIを弾いているようです.よほど音が気に入っているのでしょう

以前はスタインウェイを弾いていましたが,最近はほとんどFAZIOLIを弾いているようです.よほど音が気に入っているのでしょう

前半の曲では3番目に演奏した「第4番変ホ長調」が印象に残りました 第1曲「アルマンド」は他のフランス組曲の「アルマンド」とはまったく異なる性格を持っており,人を引き付ける魅力があります

第1曲「アルマンド」は他のフランス組曲の「アルマンド」とはまったく異なる性格を持っており,人を引き付ける魅力があります また後半のジーグ,メヌエット,最後のエールはエネルギッシュで楽しく聴きました

また後半のジーグ,メヌエット,最後のエールはエネルギッシュで楽しく聴きました

休憩後は第6番の演奏から入ります この曲は第3曲「サラバンド」で他の曲よりも多く装飾音が施されますが,極めて自然に聴こえました

この曲は第3曲「サラバンド」で他の曲よりも多く装飾音が施されますが,極めて自然に聴こえました 彼女はプログラムノートの中で「装飾は避けるべきではないが,不自然な多様よりは,少なめの方が好ましい

彼女はプログラムノートの中で「装飾は避けるべきではないが,不自然な多様よりは,少なめの方が好ましい もう一つ考慮すべきことは,ある種の装飾とアルペジオ奏法は,ハープシコードには良いが,ピアノでは重く,不自然に聴こえることがある

もう一つ考慮すべきことは,ある種の装飾とアルペジオ奏法は,ハープシコードには良いが,ピアノでは重く,不自然に聴こえることがある 」と書いていますが,彼女の装飾音を施した演奏は それを踏まえた「必要且つ十分な」演奏でした

」と書いていますが,彼女の装飾音を施した演奏は それを踏まえた「必要且つ十分な」演奏でした

2曲目の第3番ロ短調では第1曲「アルマンド」が,モーツアルトでいう「疾走する哀しみ」に共通する性格をもった曲想で,ヒューイットの演奏は「そこはかとない哀しさ」をたたえていました

最後の第5番ト長調はフランス組曲の中で一番人気のある作品でしょう ヒューイットがこの曲を最後に持ってきた意図も分かります

ヒューイットがこの曲を最後に持ってきた意図も分かります 第1曲「アルマンド」が軽快に始まり,いい気分で聴いている時,急にテンポが落ち,あれ,どうしたんだろう?と思ったのですが,すぐに元の調子に戻り,安心しました

第1曲「アルマンド」が軽快に始まり,いい気分で聴いている時,急にテンポが落ち,あれ,どうしたんだろう?と思ったのですが,すぐに元の調子に戻り,安心しました そういう曲だったろうか,と今でも不思議です

そういう曲だったろうか,と今でも不思議です その反面,最後のジーグは華やかでした

その反面,最後のジーグは華やかでした

全6曲を通して聴いて感じるのはFAZIOLIの音の響きの美しさです スタインウェイ,ベーゼンドルファー,ベヒシュタインと歴史あるピアノメーカーがある中で,ヒューイットが歴史の浅いFAZIOLIを選んだ理由は,彼女の演奏から紡ぎ出される音の中にありました

スタインウェイ,ベーゼンドルファー,ベヒシュタインと歴史あるピアノメーカーがある中で,ヒューイットが歴史の浅いFAZIOLIを選んだ理由は,彼女の演奏から紡ぎ出される音の中にありました

ヒューイットはアンコールにラモーの「タンブラン」を鮮やかに演奏,会場いっぱいの拍手喝さいを浴びました

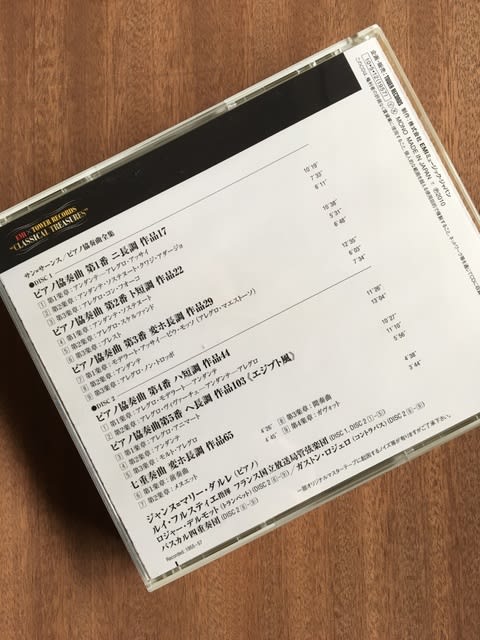

このコンサートを聴くにあたり,ヒューイットの「バッハ作品集」(15枚組CD)で予習しておきました なお「フランス組曲」(1995年録音)はスタインウェイによる演奏です

なお「フランス組曲」(1995年録音)はスタインウェイによる演奏です

ヒューイットがFAZIOLIを弾いた演奏で私が一番好きなのは,ショパン「ノクターン全集」(2003年11月録音.hyperion 2枚組.写真はサインをもらったCD)です 演奏が素晴らしいだけでなく,曲と曲の間をたっぷり空けて,それぞれの曲が今まさにショパンの手でこの世に紡ぎ出されたかのように新鮮に響きます

演奏が素晴らしいだけでなく,曲と曲の間をたっぷり空けて,それぞれの曲が今まさにショパンの手でこの世に紡ぎ出されたかのように新鮮に響きます 自身を持って推薦します

自身を持って推薦します

調査によると,読書ゼロの学生はスマホの利用時間が長いが,全体としてスマホと読書の間に明確な関係は見られない

調査によると,読書ゼロの学生はスマホの利用時間が長いが,全体としてスマホと読書の間に明確な関係は見られない 根井・京大教授は80年代以降に広がった『実学重視』の風潮と読書離れの動きが関係しているとみている.『先輩や教員が読んでいる難しい本や,就職には関係がないが本当に自分の好きな分野の本を読む学生が減っている』と危機感を強めている

根井・京大教授は80年代以降に広がった『実学重視』の風潮と読書離れの動きが関係しているとみている.『先輩や教員が読んでいる難しい本や,就職には関係がないが本当に自分の好きな分野の本を読む学生が減っている』と危機感を強めている 」

」

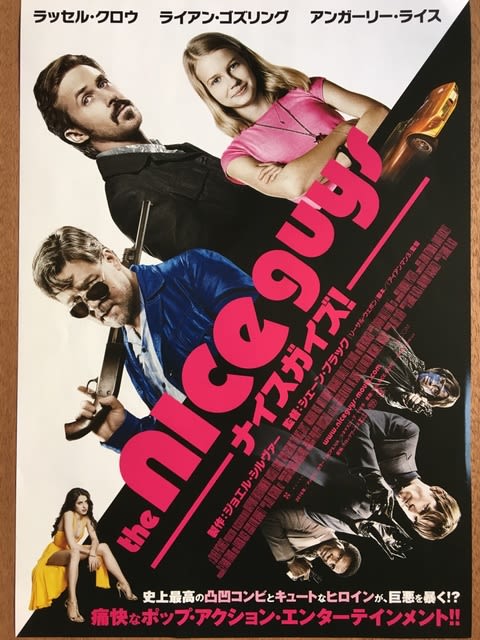

このコンビにマーチの13歳の娘ホリー(アンガーリー・ライス)が加わり捜査を進めるが,単なる失踪事件ではなく,彼らはいつの間にか,70年代のアメリカ自動車業界をめぐる排ガス規制を背景とした母娘の意見の対立から起こった巨大な陰謀に巻き込まれていく

このコンビにマーチの13歳の娘ホリー(アンガーリー・ライス)が加わり捜査を進めるが,単なる失踪事件ではなく,彼らはいつの間にか,70年代のアメリカ自動車業界をめぐる排ガス規制を背景とした母娘の意見の対立から起こった巨大な陰謀に巻き込まれていく

さすがは全米人気No.1

さすがは全米人気No.1

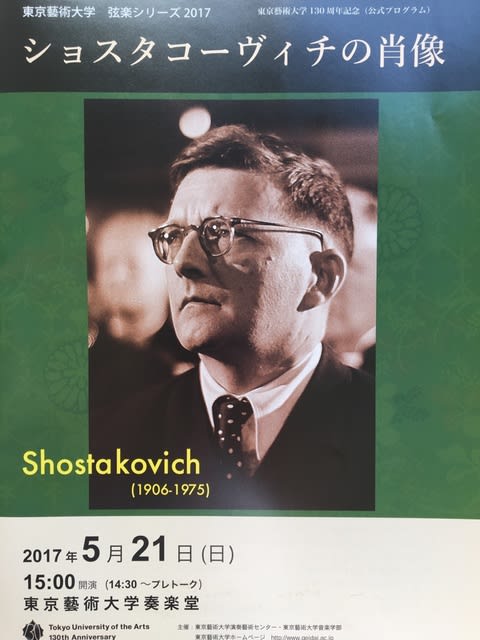

やっぱり弦楽器における女性優位は健在のようです

やっぱり弦楽器における女性優位は健在のようです 第4楽章「フィナーレ」は藝大弦楽セクションの集大成です.爽やかな演奏でした

第4楽章「フィナーレ」は藝大弦楽セクションの集大成です.爽やかな演奏でした

今後は7月9日から16日までの間に電話もしくはWEBで新しい席を決定することになります

今後は7月9日から16日までの間に電話もしくはWEBで新しい席を決定することになります

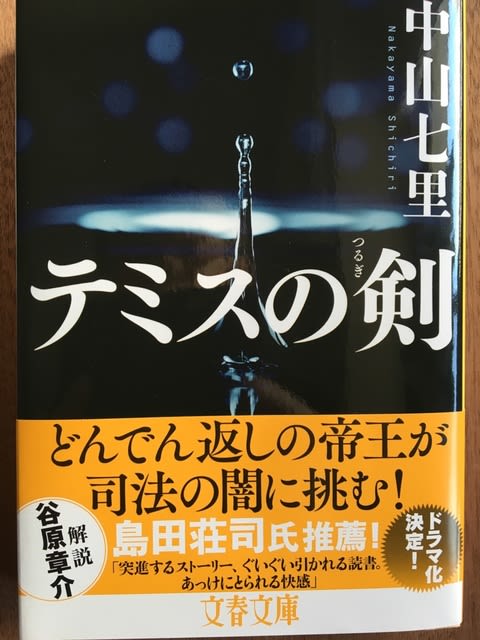

隠ぺいを図ろうとする警察組織の中で,渡瀬は一人事件を追求するが,まさかの相手が立ちふさがり,まさかの結末を迎える

隠ぺいを図ろうとする警察組織の中で,渡瀬は一人事件を追求するが,まさかの相手が立ちふさがり,まさかの結末を迎える

悩んだ結果,会社を早期退職して独立し,浜松市に工房を開設した

悩んだ結果,会社を早期退職して独立し,浜松市に工房を開設した

折り目正しい岡本誠司が登場し楽譜に向かいます

折り目正しい岡本誠司が登場し楽譜に向かいます

彼女は夜を徹して恋を打ち明ける手紙を書くが,オネーギンはもっともらしい説教をして冷たくあしらう

彼女は夜を徹して恋を打ち明ける手紙を書くが,オネーギンはもっともらしい説教をして冷たくあしらう ここで二人の立場は逆転した.タチヤーナは今の幸せを選び オネーギンを置いて去っていく

ここで二人の立場は逆転した.タチヤーナは今の幸せを選び オネーギンを置いて去っていく