令和4年10月19日(水)晴れたり曇ったり。

今年は最上三十三観音御開帳の年です。通常12年に一度子年に開帳されるのですが、コロナ禍のため2年遅れの寅年になりました。この2年の延期は高齢者にとって辛いものがあります。年々体力の損耗が著しく高所に多い観音堂へ参詣できるのか呻吟していたところですが、前回の想いと今月末の開帳期限が迫ったため、「行けるところまで行こう!」と決断し‘ツリンポ’を準備してスタートします。

先ずは、♪ めでためでたの若松さまよ 枝も栄えて 葉も茂る~と唄にも歌われている第1番霊場‘若松寺’に詣でます。

御朱印受付所を伺い巡礼の心得を教わり、いよいよ最上三十三観音詣りの緒に付きます。

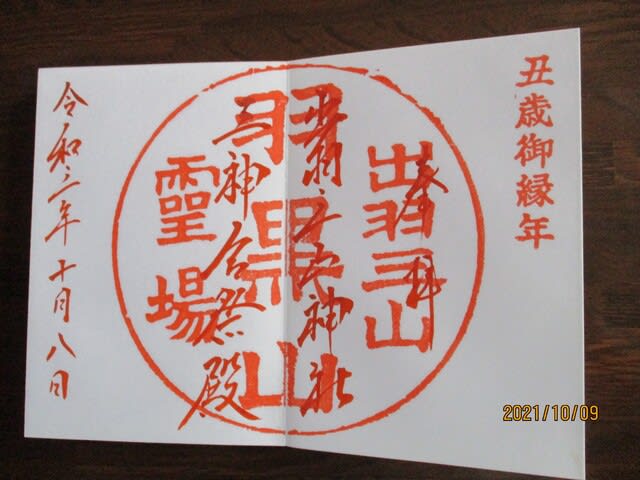

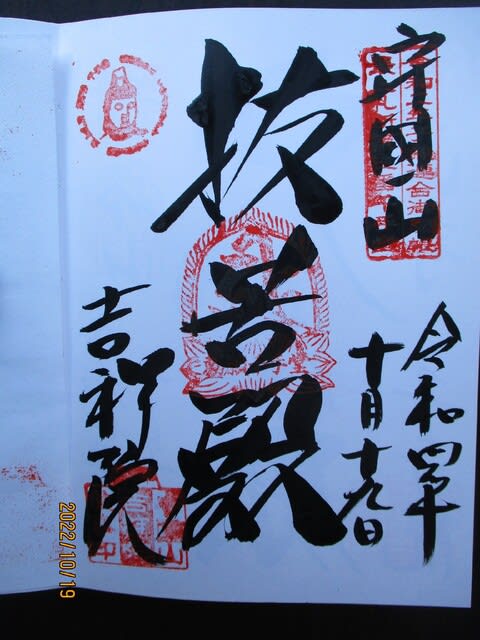

若松観音の御朱印です。

「腹が減っては・・・」と出陣前に‘泰光’で腹を満たします。

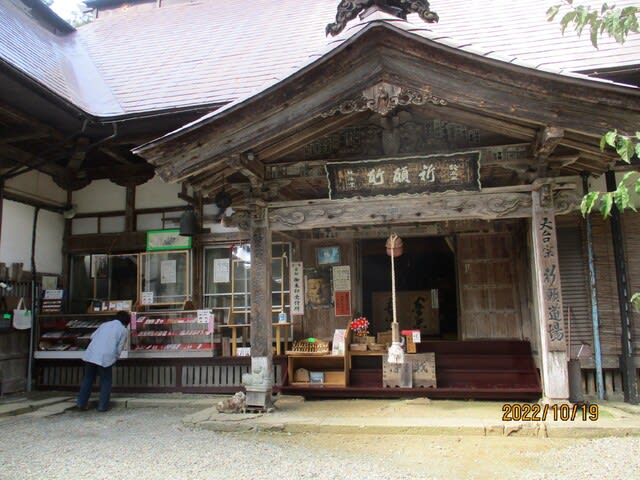

第2番山寺千手院です。

ここはJR仙山線の踏切を跨いで参拝するのが富に知られています。

観音堂です。

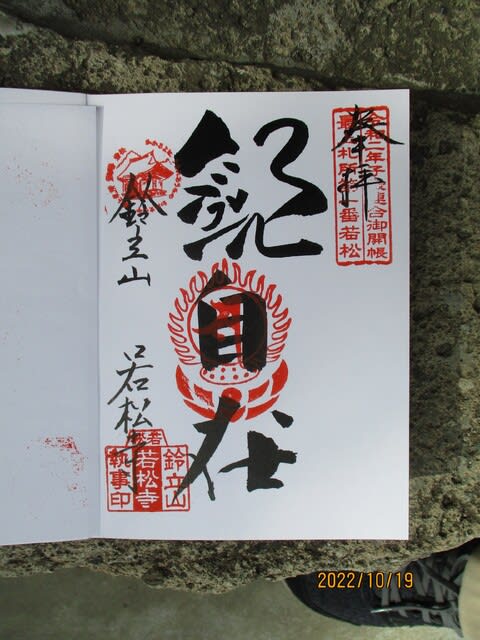

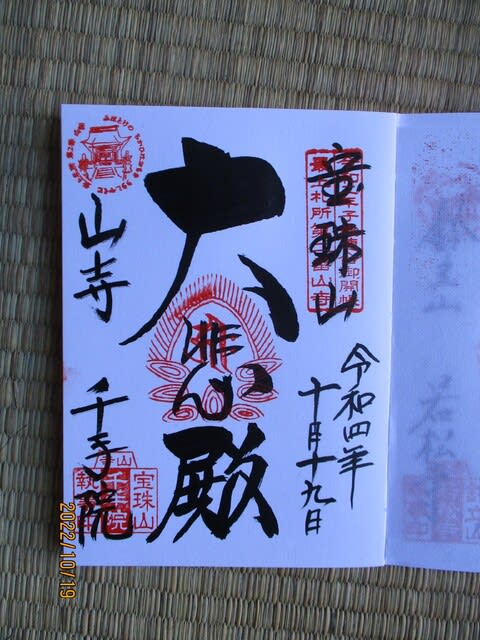

千手院観音の御朱印です。

第3番千手堂です。

お茶の木が可憐な花をつけ迎えてくれます。

千手堂の御朱印です。

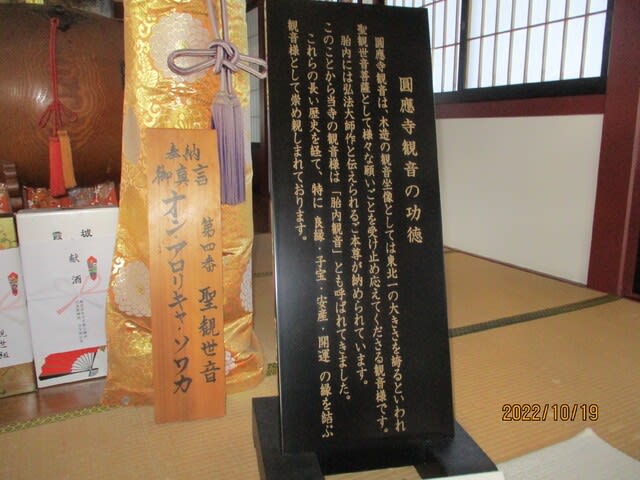

第4番円応寺です。

木造の観音坐像としては東北一の大きさを誇ります。

御朱印受付所で目を楽しませてくれます。

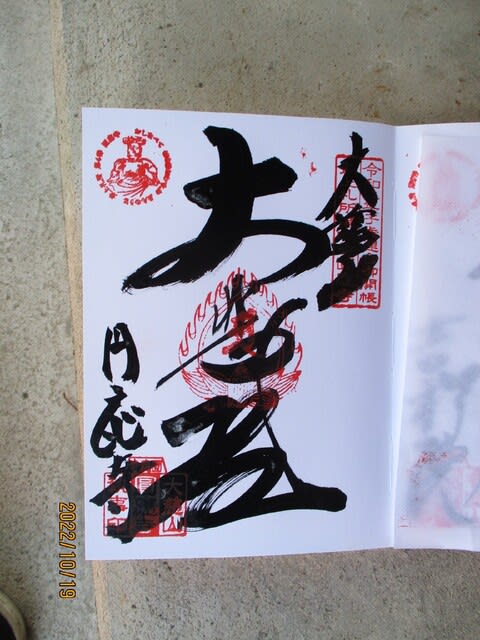

円応寺の御朱印です。

第5番唐松観音は懸崖の上に建つ堂宇に驚かされます。

清水寺に及びもしないが舞台の上にあります。

本尊は「念持仏」とも称される高さ約5センチの聖観世音菩薩立像だが、秘仏とされているそうです。

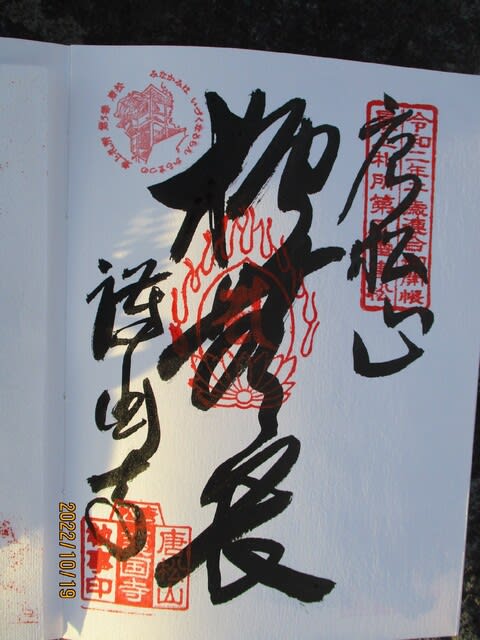

唐松観音の御朱印です。

鍋の弦の中に唐松観音を望みます。ここの広場は喜寿の祝いで芋煮会を楽しんだところです。「イッチャ~ン、ヤスエちゃんが芋で腹を膨らましたあなたと私のツーショットを撮ってくれた場所でもありますよ」