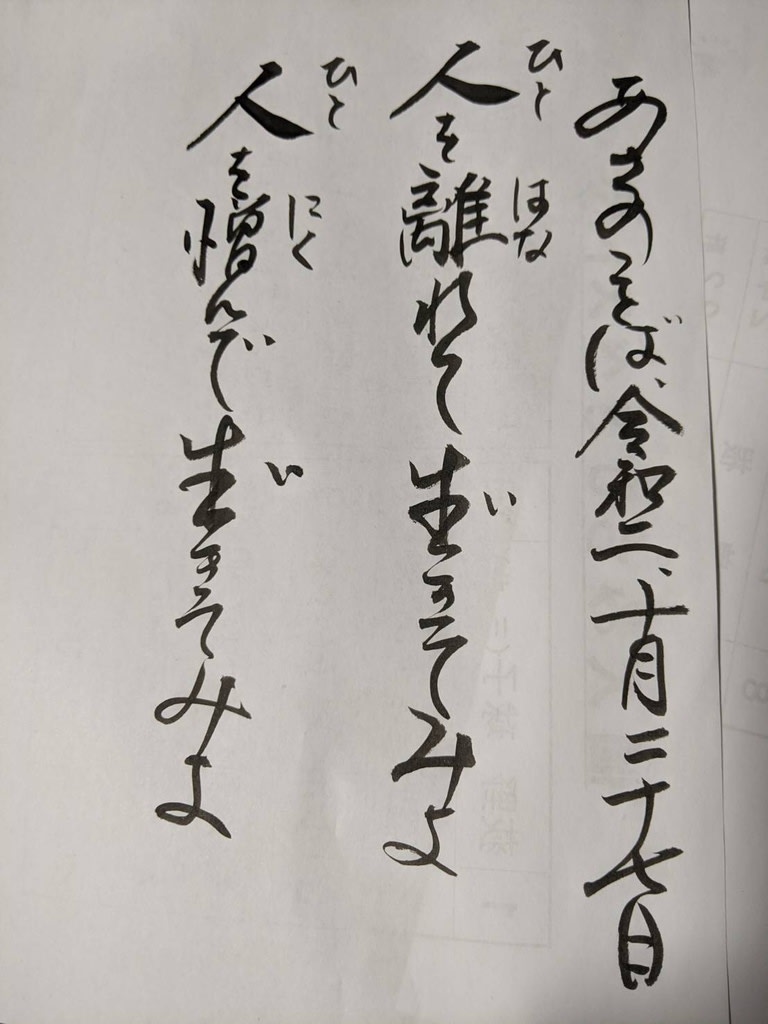

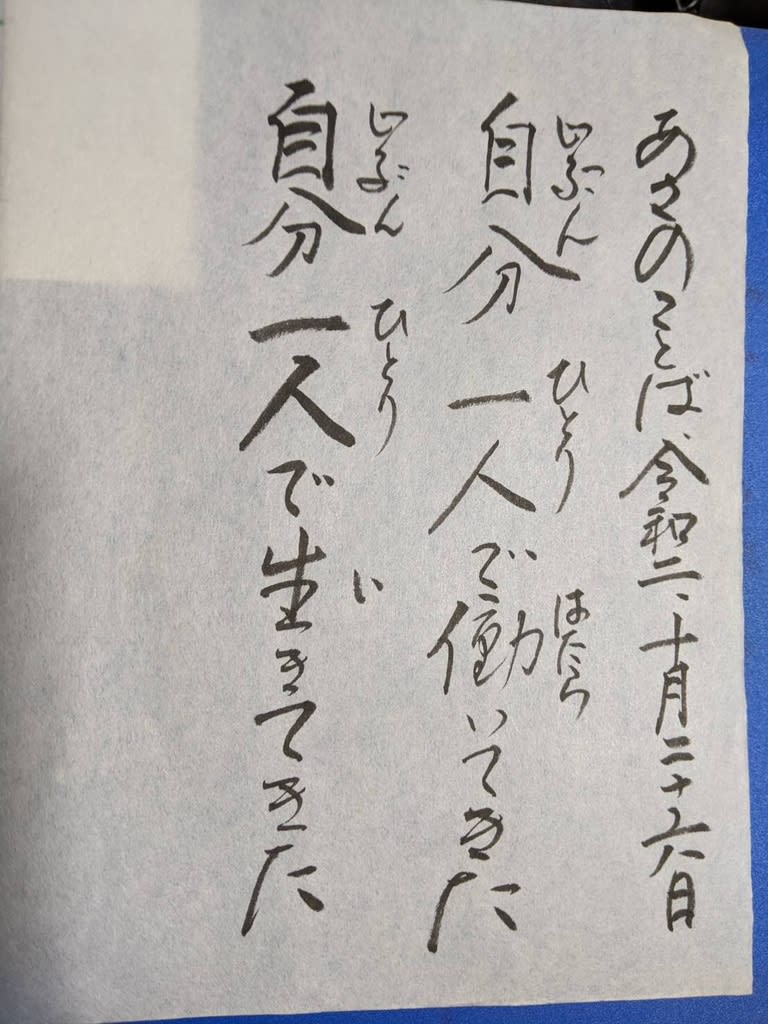

令和2年10月28日

[人は汝の為にあり 汝は人の為にあり]

大阪の吉本新喜劇は、コロナ時代で60年の歴史で初めて休演したそうです。

座長の小藪千豊さんは、以下のように語っています。

日常が音を立てて崩れていく。その中から良いことを見つけ出して、手を尽くした先に未来がある。

『自身で心に問いかけて、ホンマに手をつくしたんか。これを人のせいにするな。良いことは人のせいやで、僕らより、大変な人いっぱいいるんや。お笑いなんてなくてもかまへん』

『誰かに必要とされんかぎり、そこまでがんばらんとな。何もかも初めてや。一歩でなくて、半歩でもいい前に、世界中苦しいんや』

こんな時代は初めてといいいますが、歴史の中では伝染病と生活困難は時代のうらおもてです。

そういう状況では、誰もが頼りあいたい。

しかし健康な人は、病人を排除しようとします。

そして、人の気配がなくなるのです。

そのなかでも、平気で手を述べてくれる先導者が御神尊様です。

御神尊様29歳ごろ、四国の遍路で山野を巡りながら、西国の巡礼修行の傍ら病人に添い寝をしながら、家族に愛の生活を自らの背中でしめしたものです。

『あなたは人の為にあり、人もまたあなたのため』にあります。

『親は子の、子は親のため』にあります。

『お互いのためと為とに心合わせる生活』のなかに『まことの愛の生活がうまれる』ものです。やります。!