4月10日

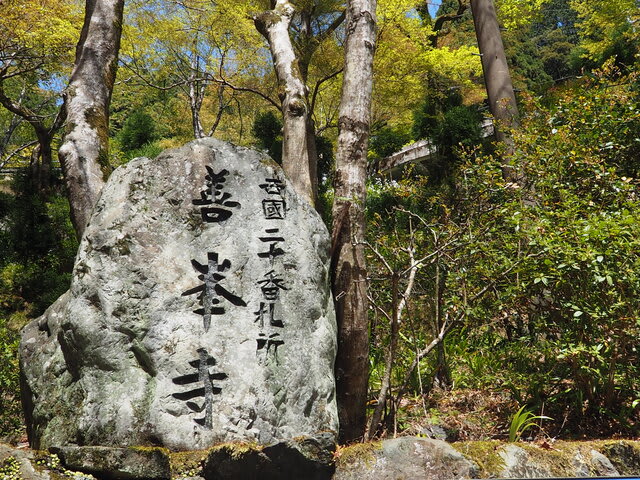

善峰寺から

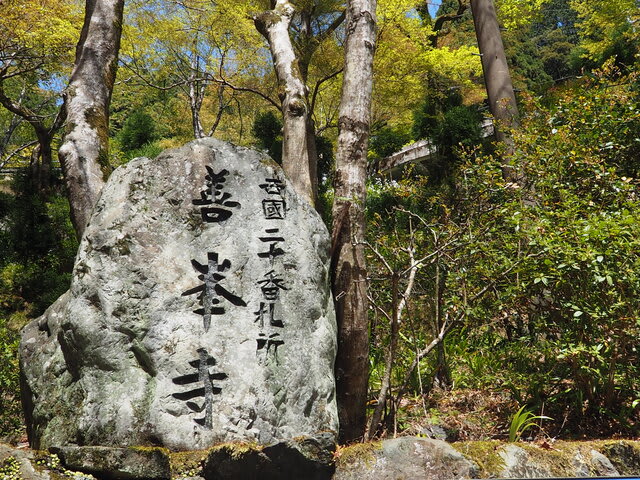

いきなり登り道

まずは釈迦岳へ

道を間違えそうになった こっちじゃない? ウロウロ

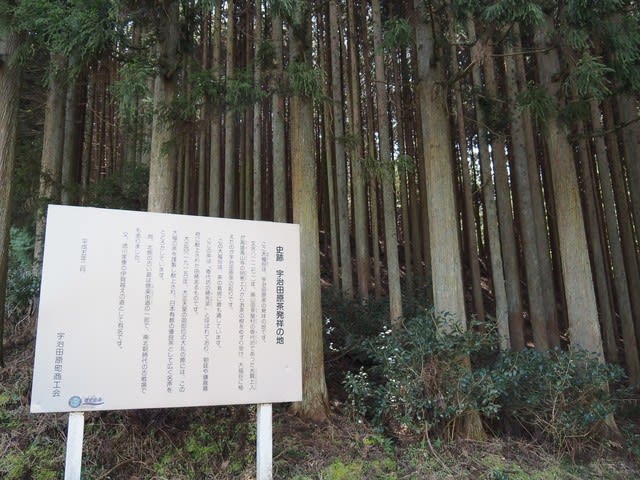

釈迦岳山頂 631m

木々に覆われて景色はよくない、皆さら~っと見て歩を進める

ツバキなのかな~ 赤い花がきれい

これはサクラなの? 鮮やかなピンク色

馬酔木ですか? きれいに咲いてます。

善峰寺から

いきなり登り道

まずは釈迦岳へ

道を間違えそうになった こっちじゃない? ウロウロ

釈迦岳山頂 631m

木々に覆われて景色はよくない、皆さら~っと見て歩を進める

ツバキなのかな~ 赤い花がきれい

これはサクラなの? 鮮やかなピンク色

馬酔木ですか? きれいに咲いてます。

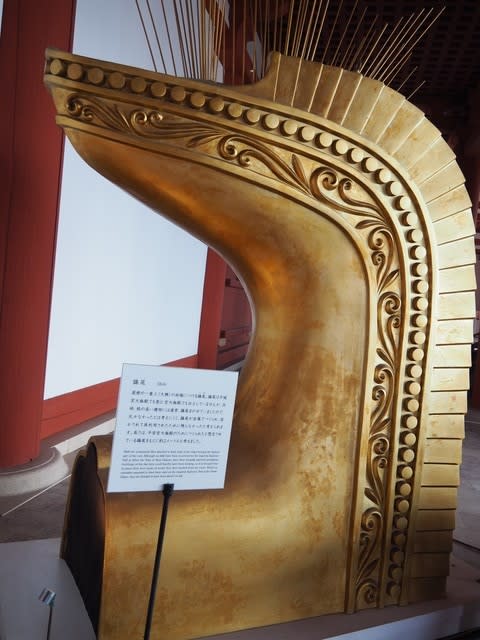

バンザイ はやぶさ

バンザイ はやぶさ

ワォ

ワォ