アメリカの砂漠ではありません。

日本にもこんな美しい模様をした岩があるんですね~!

毎年恒例になっている、「夏休み伊豆のシュノーケリングの旅」で今年出会った眺めです。

もう御存じの方も多いと思いますが、

そうです、南伊豆下田・須崎に在る「恵比須島」の岩面の一部ですね!

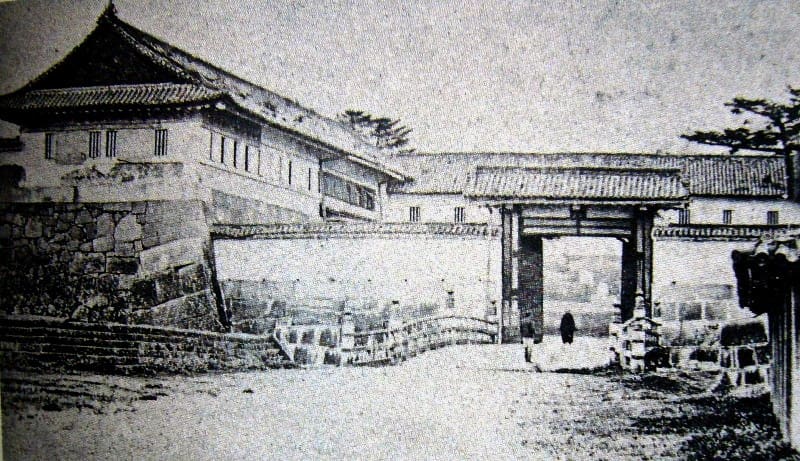

恵比須島へ渡る高架橋です。

シュノーケリングのあと、かみさんと渡ってみました。

娘は宿でライン中・・・。

橋の正面にあった表示板、写真をクリックして読んでみてください。

島の頂上に鎮座まします「恵比須神社」

古代から此処で、海に対しての信仰とその祭祀を行なっていた場所なのですね。

すぐ隣りには「須崎恵比須島指向燈」が建っていました。

神社を通り過ぎ林を抜けると島の反対側に出て、そこには和山牧水の歌碑がありました。

爽やかな海風に思わずボ~ッと海を眺めていると、太陽が音もなく沈んでゆき、そのさまを又ボ~ッと見つめてしまうのでした。

ここ須崎は民宿発祥の地だったのですね~!

宿では、とにかく食事が素晴らしくて、二泊させていただいたのですが、この内容です。

これが一泊目、船盛りは特別注文ではなく三人前の標準です!

コロッケみたいに見えるのは、アジとかのメンチで、これが凄く美味しくて、もう一つ欲しかったくらいです。

二泊目の船盛りは前日にもまして美味しかったです。

その上にキンメの煮付けとトコブシ(小アワビ?)は最高!!でした。

とにかくオカズが多くてご飯が少ししか入らないと言う贅沢さ!です。

また来年もお願いするつもりです!

今年も楽しい夏休みの海を堪能する事が出来た幸せを感じつつ、今度は那須へと車を走らせたのでした。

三島のバイパスから遠くに見えた、蒼い富士山を眺めつつ東名に入って行きました。