今回は、前回の梅林坂への三差路を左方面へ高石垣(梅林坂・汐見坂間石垣)に沿って此処へきました。

今回は、前回の梅林坂への三差路を左方面へ高石垣(梅林坂・汐見坂間石垣)に沿って此処へきました。

上の写真の右奥が前回の梅林坂への入り口です。

この石垣が築造(明暦2年・1656年から)される前の此処には、三代将軍家光公によって、短期間ですが家康公を祀る「東照社」が建てられていたそうですが、川越城に移築されました。

平成に入り、長年月による石垣の傷みや「はらみ現象」による崩れを防止する為の大修復工事が、平成13年から17年にかけて行なわれました。

その模様は道路際の表示板に詳しく書かれています。

此処の後ろ側が、二の丸庭園への道になっています。 坂全体を見ましょう。

坂全体を見ましょう。

上写真は二の丸側から見たところです。

それでは「汐見坂」を上ってみます。 この汐見坂は、江戸時代には石の階段でした。

この汐見坂は、江戸時代には石の階段でした。

坂の途中で左側を見ると 「白鳥濠」があります。

「白鳥濠」があります。

当時は地下から水が湧いていて、籠城戦でも飲み水として使用できたそうです。 坂の左上の石垣上には、「汐見櫓」が建っていました。

坂の左上の石垣上には、「汐見櫓」が建っていました。

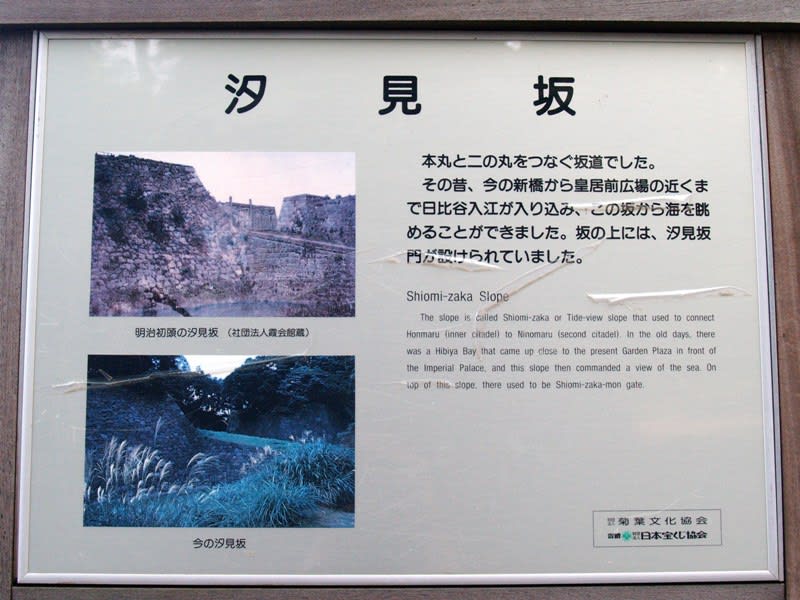

看板を見てみると(明治初期の古写真には坂の上に冠木門がありますが、その奥の櫓門は既にありません) 此処の右側には「汐見櫓門」がありました。

此処の右側には「汐見櫓門」がありました。

古写真でも見ませんので、幕末にはすでに無くなっていたのかもしれませんね! 本丸に入る櫓門の石垣は、かなり激しく焔に曝されたようで

本丸に入る櫓門の石垣は、かなり激しく焔に曝されたようで

すぐ傍で見ると、こんなに 割れて劣化しています。

割れて劣化しています。

これも江戸城の火災の生の歴史なのでしょうね!

そんな事を思いめぐらせながら櫓門跡をくぐって、振り返ると ただの石垣があるだけのような佇まいをみせて、静かにそこに・・・!

ただの石垣があるだけのような佇まいをみせて、静かにそこに・・・!

そして此処からすぐ右側に、「皇居東御苑楽部」の建物が 運が良いと、雅楽の笙などの妙なる調べを耳にする事がありますよ!

運が良いと、雅楽の笙などの妙なる調べを耳にする事がありますよ!

楽部を過ぎ右に曲がって行くと この角度から「天守台」に行けます。

この角度から「天守台」に行けます。

最後に梅林坂からのルートを!

今回の江戸城は、平河門から城内に入って梅林坂から天守台までの写真です。 平河門から入って発券所の脇から撮った平河門の渡櫓門です。

平河門から入って発券所の脇から撮った平河門の渡櫓門です。

同じ場所から左側を見ると、大きく曲がりくねっていて 「下梅林門」跡へとつづく土橋になっています。

「下梅林門」跡へとつづく土橋になっています。 クーの推測ですが、此処には高麗門があったと思うのですが、古写真でも見た事がありませんので断定はできませんが・・・。

クーの推測ですが、此処には高麗門があったと思うのですが、古写真でも見た事がありませんので断定はできませんが・・・。

ここの左側は 「天神濠」になっています。右側は「平河濠」ですね。

「天神濠」になっています。右側は「平河濠」ですね。

では「下梅林門」跡に入ってみましょう。 下梅林門跡の桝形に入って高麗門跡を見たところです。

下梅林門跡の桝形に入って高麗門跡を見たところです。

此処から右側は広い長方形の桝形で、向こうに「下梅林櫓門」跡の石垣が見えています。 江戸城の通路は基本的に門と桝形の連続で、実に守りの堅い造りになっているのです。

江戸城の通路は基本的に門と桝形の連続で、実に守りの堅い造りになっているのです。

写真の櫓門跡の石垣の先も左に曲がる桝形になっています。 先へ進んでみましょう。

先へ進んでみましょう。 下梅林櫓門跡の石垣をくぐると、その先は三差路になっていて

下梅林櫓門跡の石垣をくぐると、その先は三差路になっていて 右は「梅林坂」へ、左は「汐見坂」あるいは「二の丸庭園」方面へ行けます。

右は「梅林坂」へ、左は「汐見坂」あるいは「二の丸庭園」方面へ行けます。

三差路の真ん中から左側の高石垣が見えますね。 あの高石垣の左方向には「二の丸庭園」へ抜ける道がつづいています。

あの高石垣の左方向には「二の丸庭園」へ抜ける道がつづいています。 この高石垣の上には二重櫓の「汐見太鼓櫓」があったそうですが、幕末に焼失してしまったそうです。

この高石垣の上には二重櫓の「汐見太鼓櫓」があったそうですが、幕末に焼失してしまったそうです。

この高石垣と「本丸上梅林櫓門」が写った古写真が こんな風に門があったのですね!古写真では右下手前に番所が建っていたのがわかります。

こんな風に門があったのですね!古写真では右下手前に番所が建っていたのがわかります。

殆んど同じアングルで撮って見ると 現在梅の木が植わっている三差路には、「二の丸食違い門」とその奥の上には「本丸上梅林櫓門」の櫓が複雑に立ち並んでいたのですね!

現在梅の木が植わっている三差路には、「二の丸食違い門」とその奥の上には「本丸上梅林櫓門」の櫓が複雑に立ち並んでいたのですね!

さて、また三差路に戻って右側の梅林坂方面の写真を この梅林坂も、曲がりくねってちょっと勾配がきつく、容易に攻め込まれないように設計されているのが分かります。

この梅林坂も、曲がりくねってちょっと勾配がきつく、容易に攻め込まれないように設計されているのが分かります。

坂を上っていきましょう。 良く見ると、上り坂の桝形になっているのが分かります。

良く見ると、上り坂の桝形になっているのが分かります。

坂の途中にある 此処から振り返って、坂の下を見てみると

此処から振り返って、坂の下を見てみると

下梅林門へは左側へ 汐見坂、二の丸方面へは右側へとの写真です。

汐見坂、二の丸方面へは右側へとの写真です。 それでは又上りましょう

それでは又上りましょう 此処には立派な渡櫓門がそびえていたのです!

此処には立派な渡櫓門がそびえていたのです!

くぐってから振り返って見た「本丸上梅林門」跡です。 此処から「本丸」になります。

此処から「本丸」になります。

天守台に向かって行くと、途中左側に 「皇居東御苑書陵部」があり、現在「昭和天皇実録」特別閲覧を実施しております。(今月いっぱい)

「皇居東御苑書陵部」があり、現在「昭和天皇実録」特別閲覧を実施しております。(今月いっぱい)

普段絶対に見る事が出来ない貴重な資料を拝見させていただけます。

書陵部を過ぎると この角度から天守台に向かって行けます。

この角度から天守台に向かって行けます。

最後に城内の地図を添付します。赤線が今回のルートです。