『何が問題なんだろうと?考えるよりも、それ(目的)がうまくいくためには?と考える』

トラブルが起きた、クレーム発生、解決できない問題が発生・・・その時あなたは何に注目しますか?

何か問題が起こったとします!

原因は何か?どこが悪かったのか?誰がミスをしたから?と原因や、問題点、犯人探しをしていると、

問題が解決しないばかりか、コミュニケーションに破綻をまねいてしまいます!

これは、経験上良くわかっているけれども、なぜかしら何度も繰り返してしまう、コミュニケーションの問題です!

今回の研修は、この問題を、少し掘り下げてみたいと思います。

『ちょっと、想像してみてください、例えばベースボール(プロ野球)、

9回裏、ツーアウト2,3塁、バッターは1番、左バッターで、とても足が速いとします。

得点は3対2、1点のリード、カウントツーボール、ツーストライクから、

第5球目を投げて、ボテボテのピッチャーゴロ、しかし、バッター足が速いのを意識して、

しかも靴紐が切れて、悪送球を1塁に投げてしまいました。』

スポーツではよくある光景ですよね!

1つはこの問題について考えてみましょう。

【目的に着目、原因に着目それぞれでどんなことが起きるのか】

そして、もう1つは、良くビジネスの現場で実際に起きている事例を取り上げて考えてみます。

『ある病院で、代表番号に掛かってきた電話の繋ぎ先を間違えてしまったとします。

こんな場合、取引先にも、周りの同僚にも迷惑をかけてしまった、

だから反省して、問題点を探して、二度と問題にならないように失敗しないように注意しますとなります。・・・

周りの同僚、上司はどうでしょうか?

一般的には、同僚からは、「なんで、あんなところに繋いだの?

俺が、尻拭いしないとけなくなったじゃない!』と言われ、

上司からは、『絶対に二度とこんな間違えはしないように、しっかり反省して、

二度目はないと思ってください』なんて、言われるでしょう。』

ピッチャーの方に戻ってみましょう、

悪送球で、がっくりうなだれるとか、反省している暇はないです!

守備位置によって違いますが、2点目が入って逆転サヨナラにならないように、すぐに行動します!

キャッチャーや、ライトはすでに悪送球で転がった、ボールを取りに行ってバックアップしているでしょうし、

ホームベースは、ピッチャーがカバーするのか?サードがカバーするのか?

とにかくすべてのメンバーが、逆転サヨナラ負けにならないよう1つの目的に向かって一気に動き出します!

試合が終わった後はどうでしょうか?

コーチや監督が、なぜ悪送球になったのか?なぜ靴紐が切れたのかなどと、しつこく追求するでしょうか?

現在のプロのコーチは、絶対に、こんな言葉の掛け方はしません!

【コーチ】 『いいか○○、二度と悪送球など投げないように、いいかもう一度繰り返すぞ、二度と悪送球など絶対に投げないように!』

こんな声掛けをすると、どんな結果になるのか?・・・・・同じ失敗を繰り返します!!!!

なぜか、繰り返し指摘されることで、頭の中が失敗するイメージでいっぱいになってしまうからです。

プロの世界は厳しいです、1回のミスで、スタメンをはずされることもあるでしょうから、

過去を振り返り、無理やり反省をさせてもよいイメージや自信につながることはありませんし、

外されたスタメンから、『絶対に返り咲く』というエネルギーもそがれてしまいます。

ですから、この場合は、反省でなく・・『検証』をします。

『声掛け、反省の仕方で、力を発揮できなくなってしまった事例』

プロの世界の実話ですが、1997年のドラフトで注目された、

6大学BIG3、ジャイアンツの高橋由伸、ドラゴンズの川上憲伸と並んで

ドラフト1位でバッファローズに入団したピッチャー、

真木将樹氏は新人にもかかわらず8月までに6勝を上げていました。

しかしその直後、当時日本で毎年200本安打を記録して、

既にスター選手だった、イチロー選手との対戦で頭にデッドボールを当ててしまい、

その後、イップスを患い、1勝もできなくなってしまいます。

140㎞/H台中盤を記録していた、スピードボールが、

全力で投げても120㎞/H台そこそこしか出せない状態になってしまいました。

脳と体は直結して影響い合っているので、大きなショックやストレスは、

私たちが考えているよりずっと、出せる能力、パフォーマンスに大きな影響を及ぼします。

『問題を受け止めて、変わって行くための起点は、反省と検証の2つがある』

『反省』という行為は、足りないところや、ミスが出そうな自分の癖に気づいて、

苦手を克服するための努力をしたり、ミスが出ないような仕組みを作ったりする為のもので有効ではあるのですが、

必ずセットでついてくるのが、ネガティブなメンタルです、ここに大きな影響が出ます。

うまく切り替えて、悔しさをバネや、エネルギーにかえて力を出せるところまで行けば、

良い結果に繋がるのですが、何度も失敗したり、不運が続いたりすると逆に、

やる気や、エネルギーが出ない状態におちいってしまうことは、経験でご存知の方も多いと思います。

今回の事案を『検証』して、

どうすれば、試合の終盤プレッシャーがかかる中でも

ベストなパフォーマンスを発揮できるメンタルを身につけられるのか?

道具のトラブルに直面しないためにも、道具自体の持つ機能を十分に発揮させるためには、

どんな準備をしておけばいいのか?

目的を設定し、鍛錬し、習慣になるまで、考えなくても出来るレベルまで繰り返し練習、準備し、

自信を取り戻していくしかありません!

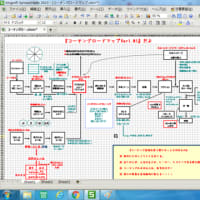

【 問題解決の考え方、捉え方には2つあり、それが目的論と原因論と言われている 】

ここで、2つの事案をまとめてみると、ビジネス現場の事例の方は、『原因』を追求し、

問題が発生した、原因を特定すれば、問題も解決できると言った考え方です。

これを『原因論』と言います。

一方、ベースボールの試合の中で、起こった問題を解決する方法は、『目的』着目した考え方で、

目的を達成するにはどうしたら良いかを考えます。

こちらは『目的論』と言われています。

どちらも、問題解決の方法として、確立されたもので、どちらかが正しくて、

どちらが間違っている、というものではなく、使う用途によって、向き、不向きがありあります。

例えば、機械の故障などの、問題を解決するのは、

原因を探して、部品などを交換するなどの処置をする事が、正しい選択ですし、

それに対して、人間の関わる問題に関するものは、脳や、体の働き、ストレスを考えると、

より目的に近づく為には?と、考える方が向いていると考えられています。

『答えの無い時代の到来と、問題解決と、パワーハラスメント』

【 製造業の時代から、サービス業の時代へ、そしてAIの時代に 】

日本では、戦後、トヨタに代表される製造業が、経済を長い間牽引してきました。

ですから、製造業に合致した、問題解決、機械を中心に大量生産、大量販売、効率を高め、

世界で必要とされている商品を作り出すところに注力することが求められてきました。

ビジネスモデルも、海外にある最新のものをまねていて、

マネジメントも、問題の原因を見つけて、過去の経験や、先行している、海外の事例を参考にする、

『答えのある』マネジメントを中心に展開してきました。

ですから、同じ仕事を長くやっていることが、仕事上有利で、経験がものを言う、

経験に基づいて、問題解決していけば、成果を生み出すことの出来る仕事の仕組みがそこにはありました。

当時の終身雇用、年功序列という制度もこのことに合致した非常に優れた制度で、

先輩が、仕事を後輩に教えるといった、教育形式が中心で、

その補助として、集合教育が存在していました。

『ハイ』と言って、すぐに動ける人材が、求められ、

大学院を卒業したような、インテリは理屈ばかり言っていて動かないと企業からは、

敬遠された時代でした。

しかし、バブルが崩壊し、第3次産業革命と言われる、高度情報化社会が訪れると、

主要な産業は、製造業から、サービス業へ移り変わって行きました。

少子高齢化が進行し、人口減少の時代に突入すると、

今まで人口が増え続けていく事で生まれ続けていた、物への欲求は小さくなっていき、

物余りの時代、心の時代と呼ばれるようになっていきました。

この頃から、有益な情報を大量に持っている物が、覇権を握り、

ビッグデータを上手に利用して、ビジネスモデルを作り出せるクリエイティブ(創造力ゆたか)な人材が、

求められるように変わっていきました。

『情報こそが、価値である!』『情報=マネー』

等の言葉で代表されるように、情報をもとに、新しいアイデアを生みだすことが最重要で

、問題の解決の方法やマネジメントも、様変わりしていきました。

コンプライアンス、セクハラ、パワハラ、モラハラなど、社会を取り巻くコミュニケーションのハードル高くなり続けており、

製造業中心であった時代と比べるべくもありません。

『目的論で考えると答えのない問題の解決と、パワハラ問題を同時に解決できる』

近年、大相撲、レスリング、アメフト、体操競技と、次々に競技団体がらみのパワハラ、

暴力事件が次々に明るみになってきました。

20世紀の時代に大成功し、過去の遺産を引きずったまま、

指導方法の根本的な考え方を見直す事をしなかったことによる、

時代の変化とのギャップによっておこった問題ではなかったかと思います。

これは、ビジネスの世界も全く同じです。

現在、ビジネスの世界も、IT化に続く第4次産業革命、

AIによる産業構造や人間の働き方までを含む大変革期に突入しようとしています。

起こった問題を、どこが問題、誰が犯人、どんな考え方が原因になっているなどの、

製造業型問題解決法では、いまだかつてないスピードで、変化していく、

時代の社会環境の変化に対応していく事は出来ず、

管理者の価値観に基づいて、原因探し、犯人捜しをして、

犯人だけに反省と改善を求める方法はパワハラの温床にしかなりません。

では、どうすれば答えのない問題解決がスムーズに進み、

個人の価値観の押し付けでパワハラにならない手法が可能なのか?

『何が問題なんだろうと?考えるよりも、それ(目的)がうまくいくためには?と考える』

問題の原因を追求しないで、解決するにはどうしたら良いか?を考える!

これによって犯人探しをする必要もないし、問題解決を目的として、

一直線にエネルギーを集中させることが出来、

脳の神経伝達物質の働きからも、断然こちらのほうが、

ハイパフォーマンスを発揮できる条件が整います!

パワハラが、発生する条件は、価値観の相違から、人間性が否定された時ですが、

そもそも特定の人を原因として追求することはなく、検証後の、改善項目の中で、職員のオペレーションの指示を出したり、

仕組みの変更が、あるだけなので、感情的に主観的に、意見をすることはないため、パワハラは起こりようがないという事になります。

==============================================

【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

元気とハイパフォーマンスの両立した組織創りのお手伝い

『起業家マインドを持った優秀な右腕社員を育てることで

社長のビジョン達成を加速する!』

【 右腕創りコンサルタント 】

コンサルティンググループ 大分メンタルフロー研究所 匠

代表 石川 保幸

連絡先 : 携帯電話 090-1366-4882

Email : mflowrabo@gmail.com

ブログ 【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

http://blog.goo.ne.jp/c3421yxy

==============================================

ブログランキングに参加しています、下のバナーを『ぽちっと』クリックしていただけると助かります!(^_-)-☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます