三島由紀夫自決50年 保阪正康さんに聞く…人格つくった戦中に回帰 2020/11/24 東京新聞

1970年11月、作家三島由紀夫が自ら率いた民兵組織「楯の会」メンバーと東京都新宿区の陸上自衛隊市ケ谷駐屯地(当時、現防衛省)に乱入、自決し、25日で50年を迎える。自決直前の演説で改憲と自衛隊の決起を呼びかけ、「天皇陛下万歳」と結んだ三島は何を残したのか。事件に関する著作があり、近現代史に詳しいノンフィクション作家の保阪正康さん(80)に聞いた。(聞き手・荘加卓嗣)

■歴史観の飛躍

ー三島は自衛隊に「日本を守るとは天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ること」と訴えかけた。

「編集者だった昭和40年代初め、職場を訪ねてきた三島さんに何回か会っている。雑談しているとクラシック音楽から学生運動のセクトまで何でも知っている不思議な人だった」

「戦時中の軍部は神武天皇の神話を持ち出し、軍隊が『皇軍』として天皇に仕えるのは日本の伝統だと唱えた。しかし約700年の武家政権下で武士はそれぞれの主君に仕えていた。当時の軍部は日本の歴史総体を捉えているとは言えない認識だが、三島さんの主張はこれに重なる。あれほど森羅万象知っているのに、この辺の歴史観になると、飛躍して現実的でない。三島さんに共感する隊員もいただろうが、多数派にはならなかった」

■戦後に嫌悪感

―事件は戦後25年の年に起き、それから50年たった。

「今思うのは、三島さんには二つの顔があったということ。一つは文学者で、もうひとつは思想家、政治指導者であり右派的な活動家。あの死は何だったのか…という問いには、50年たっても答えはない。この50年間、『文学者としての自己表現じゃないか』とか、『あのような行動を起こすために文学をやったのではないか』という議論もあったが、僕は二つの自分を使い分けたんじゃないかと思う」

―事件は50年前の出来事だが、それ以上に昔に感じる。

「三島さんは大正14年生まれで、昭和20年が20歳。人格形成の時期が軍事主導の時代と重なる。大日本帝国最後の、日本は神の国だという狂信的ともいえる時代。作家として当初は表に出していないが、事件の4、5年前から政治運動に入っていったのは結局、出自の中の20年への回帰現象でしょう」

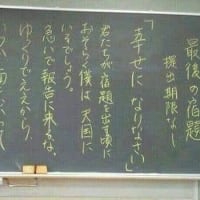

「彼は『戦後社会に鼻をつまんで生きてきた』と語った。戦後の空間を全否定し、激しい嫌悪感を持って事件を起こした。『(自分の気持ちを世間に)分かってほしくない』と彼の方から線引き(自決)をしたんだと思う。事件を肯定するのは難しい。私たちは冷徹に見ていいんだと思う」

●補助線引いた

―三島は「ここで立ち上がらなければ、憲法改正はないし、永久にアメリカの軍隊になってしまう」とも訴えた。実際、自衛隊は米軍との一体化が進んでいる。

「三島さんが教えてくれたのではないが、(反米から親米に転じたような)この国の無原則、いいかげんさは感じる。戦後がらりと変わった社会のイデオロギーとか生活空間の常識に対し、『かつてはこうだったのではないか』と(世間に考えを促す)補助線を引いたような気はする」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます