細胞名染めぬき成れるわれらが旗手触れ頬を触れる盲目党員 沢田五郎

自分は”高線量要員”だった 「第2章 作業員の被ばく隠しー2012年」より

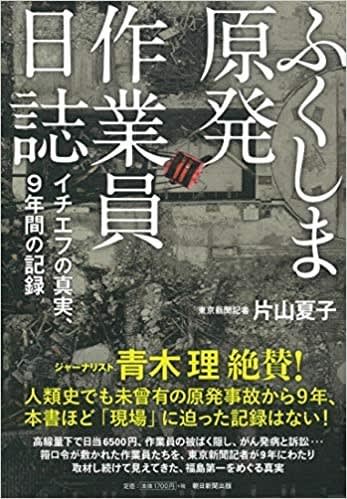

(『ふくしま原発作業員日誌 イチエフの真実、9年間の記録』 片山夏子 2020年)

「あといくつ?」。福島第一での1ヵ月余の作業期間が後半に近づいたとき、男性は作業班長に被ばく線量を聞かれた。男性が答えると、「まだ大丈夫だね」と言って班長は去った。ある日男性は班長たちが作業員たちの被ばく線量を見ながら、話しているのを聞いてしまう。「こいつは、あとこれだけ(余裕が)あるから、まだ(放射線を)浴びせさせても大丈夫だな」。陰で聞いていた男性は衝撃を受ける。班長らは日常会話をするように、作業員たちに年間被ばく限度の20mSvぎりぎりまで作業させる算段をしていた。男性は「この時、自分が『高線量要員』だったということを知った」とつぶやいた。「高線量要員」とは、放射線量が高い場所ばかりを短期で担う作業員のことだった。元請けも下請けも社員が被ばく線量を使い切ってしまうと、次の仕事が取りにくい。だから、高線量の作業ばかり担う短期雇用の臨時作業員を雇っていた。「現場監督もベテラン作業員も残りの線量がほとんどなかった。だから『高線量要員』が必要だった。自分は線量を浴びせさせるためだけの人員だった。せめて約束した賃金は払ってほしい」。男性は黒いキャップをかぶり、硬い表情で声を絞った。

この男性の訴えを受け、2013年4月、厚労省の長崎労働局は佐世保市の企業など下請け3社に、延べ510人を福島第一の収束作業に違法に派遣をしていたとして事業改善命令を出した。(p-151)

鉛の遮蔽版 「第2章 作業員の被ばく隠しー2012年」より

(『ふくしま原発作業員日誌 イチエフの真実、9年間の記録』 片山夏子 2020年)

1号機の原子炉建屋で、高線量の場所の線量を下げるために、鉛の遮蔽版をおいてくる作業はさらに過酷だった。防護服二枚重ねに全面マスクをつけ、20キロの鉛板を入れた長めのリュックサックを背負い、原子炉建屋の急階段をビル6階の高さまで駆け上がる。一つの班が駆け上がっている間、別の班は階段脇で待機。「いくぞ」と合図が出ると、作業員たちが鉛板を持って駆け上がり、壁のS字フックに鉛板を引っ掛けるという作業をリレー方式で繰り返した。壁に鉛板が掛けられ、放射線が遮蔽されることによって、1号機の建屋内で作業できるようにするための準備だった。

建屋内は高線量の瓦礫が散乱しており、もたもたしていると、被ばく線量がどんどん上がる。暗い中、ヘッドランプの光だけが頼りだが、数が足りず、つけるのは先頭の人だけだった。男性は、両手で階段の手すりを触って確かめながら必死で走った。線量計の警告音(アラーム)は鳴りっぱなし。緊張と息苦しさで心臓が破裂しそうになり、パニックに襲われる。「早く終われ、早く終われ」。呼吸がどんどん苦しくなるなかで、男性は心の中でつぶやき続けた。駆け上がった先で倒れた60代の男性作業員もいた。

このとき男性が建屋内にいた時間は10分弱だったが、2・4mSv被ばくした。なかには3mSvを超えた人もいた。1チーム10人。男性のチームだけで約400枚の鉛板を運んだ。

男性が福島第一にいたのは1ヵ月あまりだったが、計12・8mSvを被ばくする。作業員の被ばく線量が「5年で100mSv」と考えると、半年分以上をわずか1ヵ月で使い切ったことになる。(p-150)

ピーター・マクミランの詩歌翻遊

2021/5/23 朝日新聞

今年3月、様々な人の助けを得て、嵯峨の小倉山に住むことになった。

嵯峨は古来和歌に詠まれ、西行、定家、芭蕉らにゆかりのある古典文学の聖地である。

日本の古典文学の翻訳家にとって、嵯峨にまさる場所はあるまい。

文学史上の先人たちと同じ月を見上げる感慨は、筆舌に尽くしがたい。

その芭蕉は元禄4年初夏の、下嵯峨の落柿舎に滞在した日々を『嵯峨日記』に綴っている。

この句はそのうち4月20日(新暦5月17日)に見えるものだから、ちょうど今頃の季節だ。

この日、芭蕉は訪ねてきた門人達と明け方まで語り明かした。五人で一つの蚊張に寝たが、あまりに窮屈で夜半にみな起き出してしまったのだ。

一方、4月22日(新暦5月19日)には「独住ほどおもしろきはなし」と書き、独り静かにすごすことを求める気持ちを記している。

つまり芭蕉は『嵯峨日記』に、門人達との語らいと、独り閑居することとの間を揺れ動く心情を描いている。

ほととぎす大竹藪をもる月夜

(『嵯峨日記』松尾芭蕉)

ほととぎすは、古典文学の世界では春の桜や秋の月に並ぶ、夏の風物詩である。

雅な歌人達は夏がくると毎夜耳を澄ませて、せめて一声でも聞きたいと焦がれたそうだ。

この句では一瞬のほととぎすの声に加え、一筋の月の光がともに大竹藪から漏れてくる。これは嵯峨の景色として当時もよく知られていた、「大竹藪」でなければ味わえない風景だ。

英訳では月の光とほととぎすの声がともに竹の合間から漏れていることを、より明確にしている。

新居で耳を澄ますと、竹の葉をさらさらと揺らす風の音、雨の音に鶯の鳴き声。近頃そこに加わったほととぎすの声の方を見やると、雲間の月の光が竹の葉からこぼれている。まさに芭蕉が詠んだ情景そのものだ。

芭蕉が「落柿舎記」にいうように、小倉山はまさに「心すむ」場所である。

私も、時にはほととぎすに耳を傾けるように独り静かに、そして時には同じ月を眺めて人々と心を通わせる日々を送りたい。(詩人、翻訳家)