吹風(ふくかぜ)の一筋見ゆる枯野かな 幸田露伴

ⅭⅩⅦ「スパルタ」を見る聴く、 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 2022/12/30

オーストリアの養老院、並んで座る老人たち、疲れ果てた老人たち、まさに、オーストリアそのもの、こんな老人の中の一人に息子が訪ねてくる、だが、父親は、どこまで息子の事が解っているか、二人してベッドに、横になって、主人公は車を走らせる、助手席には娘が、ホテル、裸の二人、ルーマニア人の娘、娼婦なのだろうか、この娼婦と共に娘の故郷に向かう二人、車の中、どこか浮かない主人公、屋敷に、食事、娘の子供たち、子供とじゃれる主人公、その後の展開の始まり、娘は花嫁衣装、試着、相変わらずに、浮かない顔の主人公、腹立ちの娘、部屋で、セックス、街中での娼婦の時のセックスと、違う、勃起できない主人公、互いに、苛立ち、不満、娘の怒り、結婚を条件に一緒にやってきたのだろうに、主人公は、車を走らせる、遁走、親元に戻るしかないか、その最中に、田舎で、廃墟の学校を見いだして、村の者が、不法侵入と詰る、物色後、主人公は、役人と共に学校に、ここを買い取って、柔道を子供たちに教えるのだと、雪の中、子供たちの雪合戦に参加して、遊ぶ主人公、雪を投げ合って、当てられて、車に戻り、泣く主人公、心は幼い少年のままに、娘とのセックスも、娼婦との遊びではともかく、結婚となると何も出来ない、娘にとっては生活故に、オーストリア人の資金が必要、生活のために、稼ぐために出稼ぎに、結婚は最高の資金繰り、役人と学校を見て回り、買い取ったか、主人公、子供たちを集め、廃墟の学校を掃除して、柔道場の施設に、シャワーも取り付けて、かくて柔道の練習、遊戯、遊び、シャワー、子供たちのスマホを取り上げて、一人子供たちを撮影する主人公、夜一人になって、子供たちの裸を見つめる主人公、一番おとなしい、少年に惹かれて、皆が小屋を設営の時にも、一人孤独に座っている少年、近寄って、労る主人公、主人公もこうして育ったのでは無かったか、養老院では、父親が、昔の軍歌に反応、国家主義者、過去の栄光、幻想の中に、そんな父に育てられた主人公、なじめなかったのではなかったか、強い国家、強い男、村では、主人公が子供たちを集め、何やらしているのを不満げに見る父親たち、一番のお気に入りの少年の父親は、無職か、昼間から酒を飲み、傲慢に、おまえは何をしているのだと、柔道の教師だと、信じない不審のままに、、共に酒を飲むと和やかに、こうして、主人公と子供たちの遊戯は続く、柔道から遠く離れて、レスリングに、泥遊びに、ギリシアの神々の姿に、コスチューム、そして、行進、そしてまた、深夜の孤独な写真鑑賞、少年の胸をマウスとで指すって、小屋では、少年の背中の傷を心配する、父親の暴力では、母親を詰る、沈黙の少年、子供たちの騒ぎの中、少年を誘い、奥のベッドに、背中の傷の手当て、寝かせて、少年の腰に頭を持たせて、横になる主人公、少年は少女のごとく、だが、その少女に恋している主人公もまた、同じく少女なのだ、だから、恋していながらも、犯すのではない、共に、並んで、憩うのだ、少年の父は、か弱い、少年に対して、兄にウサギを捌けと、兄は笑みで、少年は血まみれのウサギに近寄り、父に従うしかない、涙顔で、止めてくれと主人公、男にするのだと父親、これが、ルーマニアの無職の父の傲慢姿、貧しさ、沈黙の母親が、働いているのだろう、昼最中から酒を飲み、子供を詰るばかり、そんな父親たちが、ついに、主人公の小屋に、怒り、反発、小屋には、鍵も取り付けた、だが、ギリシアの行進の場に、父親たちが、駆けつけた、子供たちを叱りつけ、衣装を剥ぎ取り、主人公は慌てて裏から逃れ出るばかり、車を走らせて、遁走、主人公の父親は、一人孤独に歌い歩く、施設の中、涙顔で、過去の軍歌を歌う、ママを求める哀しみの父、主人公の父もまた、主人公と同じ、幼い心で、国の在処故に、国家主義者に、育てられた、だが、孤独で哀しい、母を求める寂しい少年、主人公は新しい村に、そして、車から降りたって、張り紙を始めるのだ、この地に、また、新しい柔道教室、いや、少年たちの、遊戯の世界、裸の世界、西側の資金で、ルーマニアの女は風俗に、仕事に仕え、男たちは、仕事もなく酒浸り、子供たちは、まっとうな大人もないままに、子供たちの遊戯を続けるしかないのだ、主人公はまた己の欲望を、思いを金で、裁くしか出来ない、いずれにしても、西も東も、廃墟だ、その中で、オーストリアの老人も、主人公も、ルーマニアの大人も、国家も、家族も、綻び、東の子供たちよ、この中から、いかに、その外に、現代のスパルタの外に、肉体は、恋は、家族は、そして、主人公の恋は、欲望は、全ては売買の中に、中から、西の老人たちから、東の子供たちまで、これが現在の、ユーロという一家、崩壊家族、悲劇なのではない、喜劇なのだ、泣いてないで、笑ってしまおう、元気出して、元気出して、スパルタだ、

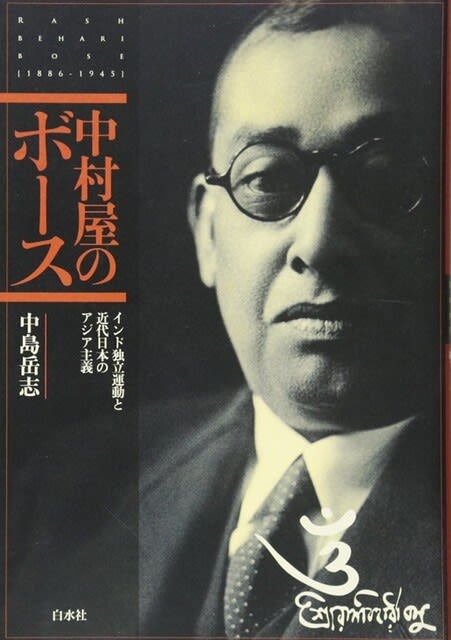

「中村屋のボース」の苦悩 関川宗英

「中村屋のボース」とは、1915年、日本に密かに入国し、新宿中村屋に逃げ込んだこともある、インドの革命家R・B・ボースのことである。

中島岳志が2005年に著した『中村屋のボース』は、ずっと読みたいと思っていた本だった。2022年のこの冬、やっと読むことができた。『中村屋のボース』は、時代に翻弄されながら、革命を目指し、1945年に日本で客死した男の生涯をまとめた力作である。

イギリスからインドを解放するために、日本を拠点にして独立運動を展開したR・B・ボース。イギリスの帝国主義を批判するR・B・ボースだが、日本の中国や朝鮮に対する帝国主義的な振る舞いは容認した。インド独立のために日本の軍事力を利用しようとしたのだ。矛盾を抱えながらインドの革命を画策するボースの姿には、胸を打つものがあり、考えさせられるものも多々あった。

この記事ではR・B・ボースの苦悩の一面を少しでもまとめたいと思っている。

1 R・B・ボースの豹変

1926年、R・B・ボースは日本の中国政策を批判している。

我らの最も遺憾とする所は、声を大にしてアジアの解放、有色人種の大同団結を説く日本の有識階級の諸公にして、猶中国人を侮蔑し、支那を侵略すべしと叫び、甚だしきに至りては、有色人種は生来、白人に劣るの素質を有するが如くに解することこれである。従来の支那通なる人々を点検するに比々皆然り。真に自らを知り、同時にアジアを認識するの士は暁の星の如く実に寥々たるものである。(1926年『月刊日本』3月号)

この日本批判は、玄洋社をはじめとするアジア主義者たちに向けられたものだ。アジアの解放、アジアの団結を唱えながら、「中国人を侮蔑し、支那を侵略すべしと叫び」、中国を帝国主義的に支配しようとしていると率直に批判している。

このR・B・ボースの日本批判は、孫文の「大アジア主義演説」(1924年)につながるものである。

「中国革命の父」と呼ばれる孫文。日本に二度も亡命しながら、その志半ばで病に倒れている。その死の前年、神戸で行われた演説が「大アジア主義演説」だった。

孫文は、欧米列強の中国に対する特殊権益や不平等条約の撤廃を目指していた。右翼の大物、アジア主義を掲げていた頭山満に対し、日本が対華二十一か条要求を取り下げることなどを期待して神戸のホテルで会見する。しかし、頭山満は孫文の期待をはぐらかすように、満州をロシアの侵略から守ったのは日本の犠牲があったからだとしたうえで、次のように言った。

依って同地方(満州 筆者注)に於ける我が特殊権の如きは、将来貴国の国情が大いに改善せられ、何等他国の侵害を受くる懸念のなくなった場合は、勿論還付すべきであるが、目下オイソレと還付の要求に応じるが如きは、我が国民の大多数が承知しないであらう。(藤本尚則『巨人頭山満伝』)

孫文は自らの要求を見抜かれ、動揺の色を隠せなかったという。帝国主義から東アジアの解放を主張し、辛亥革命の時も孫文を支援してきた玄洋社の頭山満が、満州など大陸への進出をはっきりと正当化した。孫文は、日本がアジアの新たな帝国主義国家になろうとしている現実を目の当たりにして、大きなショックを受けただろう。孫文は頭山と議論することなく会見を打ち切り、その三日後の1924年11月27日、神戸高等女学校で行われた演説が「大アジア主義演説」である。

貴方がた、日本民族は既に一面欧米の覇道の文化を取入れると共に、他面アジアの王道文化の本質をも持って居るのであります。今後日本が世界文化の前途に対し、西洋覇道の鷹犬となるか、或は東洋王道の干城となるか、それは日本国民の詳密な考慮と慎重な採択にかかるものであります。(「孫文選集」1966)

R・B・ボースは、1915年に日本入国後、すぐに孫文と面識を得ている。そして、孫文を通して頭山満とつながりを持つ。新宿中村屋への逃亡生活は玄洋社の頭山満や大川周明の助けによるものだった。1926年のR・B・ボースによる日本の中国政策批判は、孫文や玄洋社のメンバーから受けたアジア主義の影響が背景にあることは十分考えられる。

また、イギリス帝国主義に民族の自由と誇りを奪われ、独立運動のために処刑された同胞たちの命を思えば、日本の帝国主義的振る舞いも当然容認できることではなかったはずだ。

しかし、1931年満州事変が勃発すると、R・B・ボースは中国が英国に引きずられていると非難し、日本の政策を擁護する論陣を展開する。

日本は従来この意識(アジア人種的意識 中島岳志)に基づいて、日支共存共栄の為に尽して来た。然るに支那は昔ながらの以夷制夷の術策を採り、白人の勢力を引いて、日本の勢力を打壊せんとした。そこで隠忍に隠忍を重ねてきた日本をして、遂に堪忍袋の緒を切らしめ遂に今回の満州事変が勃発したのである。(1932年『Voice of India』1月号)

1926年の日本批判から、1932年のこの日本擁護の豹変はどう理解すればいいだろうか。

まず考えられるのは、当時の日本の、政治的な緊張の高まりがある。1923年甘粕事件、1925年治安維持法、1928年張作霖爆死事件、1930年統帥権干犯問題、など凄惨な事件、権力の発動が続き、日本は不穏な空気に支配されていた。その中で日本の軍事力を利用しながらインド独立をいかに成し遂げるか、政治的な発信をどのようなポジションで行なっていくか、それは難しい判断だったろう。

一方中国国内の混乱した政治状況も考えられる。

GHQ焚書である長野朗の『支那三十年』によれば、満州事変当時の中国の排日運動について次のような記述がある。

英米資本の東亜独占と、支那の民族主義とがからみつき、大正八年から排日が起こったが、その方向は二つの進路をとった。

一つは支那の民族運動として、満州の漢人化となり、満州からすべての日本の勢力を駆逐しようとする企ては、遂に張学良をして満州事変を起こさせるに至った。一つは経済的の現われで、上海を中心として興りかかった支那の新興財閥と英米資本との合作によるボイコットで、これは当然浙江財閥の傀儡たる蒋介石と、英米の合作にまで進んできたのである。

(長野朗『支那三十年』)

1930年当時の中国については、英、米、露、そして日本、列強諸国のさまざまな思惑が錯綜していた。パワーバランスの結果どの方向に磁場が傾くか、その予測は誰にもつかなかっただろうが、R・B・ボースにとってイギリスの関与はともかく看過できないことだっただろう。

また『中村屋のボース』で中島岳志が指摘しているように、「インド独立の実現を最優先するプラグマティストとして日本の帝国主義的動きを追認した」(p-255)という人物像についても考えなければならないだろう。

若き日のR・B・ボースは、インドの森林研究所で働きながらイギリス官僚の信頼を得て営林署の署長にまで出世している。彼はこの地位を利用して、爆弾製造に必要な部品や酸を入手していた。そして「ハーディング爆殺未遂事件」などのテロを引き起こす。そんな彼を「目的と手段が乖離するというアイロニーを、避けて通ることのできない宿命と認識していた」(p-332)と中島岳志は分析する。R・B・ボースは、家族思いで情に篤く、人間的な魅力にあふれていたという人物像とともに、革命のためならどのような手段も厭わない非情な一面もあったのだ。

2 大東亜戦争突入

1941年12月8日、大東亜戦争突入。

R・B・ボースは次のような発言を残している。

此の大東亜戦争の目的は何であるか、私は熟々此の点に就て考へました。勿論政治的に経済的に文化的に大東亜の諸国を完全な独立国にしなければならぬのであります。併し其の後は何であるか、私が思ふには大東亜として、つまり日本から印度までの諸民族が一緒になって偉大なものを一つ生みださなければならぬのであります。偉大なものを生みだして、それに依って真の世界平和を確立し、人類を幸福にしなければならぬのであります。(上野精養軒「ボース氏激励会」1942年3月20日)

八紘一宇、欧米列強の帝国主義的支配からアジアを開放し、大東亜共栄圏を作る、その先頭に日本が立つ。R・B・ボースの言葉は、大東亜戦争の大義名分をなぞっている。

大東亜戦争突入後すぐ、日本はマレー半島を制圧する。日本軍は僅か二か月でイギリス軍の無条件降伏を勝ち取り、シンガポール陥落(1942年2月15日)を成し遂げたが、その裏にはマレー半島におけるインド人工作の成功があった。イギリスに植民地支配されていたマレー半島には多くのインド系移民がおり、またこの地域のイギリス軍には大量のインド兵が組み込まれていた。日本軍は日英戦争勃発に備え、インド独立連盟の組織拡大、インド兵への懐柔策など様々なインド人工作を展開していた。それが功を奏し、マレー半島は日本の統治下に組み込まれたのだった。

大東亜共栄圏の当初の構想に、インドは入っていなかった。しかしマレー半島の情勢の変化により、インドは大本営作戦の重要課題として注目され始めた。

シンガポール陥落の二日後、東条首相は、「インドの独立を期待している」と貴衆両院本会議(1942年2月17日)で演説している。

東条首相のインド演説によって、インド独立に向けた大きな足がかりが得られたとR・B・ボースは歓喜したに違いない。

印度人は今回ほど日本の偉業に驚いてゐることはない。印度の独立はこの際を外しては二度となく得られないと思って居ります、そのためには真の死の覚悟も辞さないつもりです。(『国民新聞』1942年2月23日)

このようにR・B・ボースはインド独立の決意を新たにしているが、先に引用した上野精養軒におけるR・B・ボースの言葉も、東条首相のインド発言を受けたものである。

しかし、事はうまく運ばない。

インド独立へ向けて、インドや日本の関係者による東京山王会議(1942年3月28日)、バンコク会議(1942年6月15日)が続けて開催された。しかし、独立への機運は高まるどころか、事態の難しさを露わにするばかりだった。

イギリス軍から投降したインド兵は「インド国民軍」として再編成されたが、その数は数万人を超えていた。このインド国民軍をどのように統率、維持していくのか。

一方、バンコクでインド独立運動を組織していた「インド独立連盟」と、「インド国民軍」との主導権争いが表面化する。

また、インド独立後、インド国民軍を日本軍と同等の扱いをせよという要求が出されたが、それを認めたがらない日本政府。

さらに、インド国内で独立運動を展開している「インド国民会議派」の承認問題。

インド独立への動きは、空回りするばかりだった。

ビルマ側からインド国民軍がインドに進攻すれば、多くのインド国民が雪崩を打つように合流し、インド独立は成し遂げられる・・・現実のものとして見え始めたインド独立だが、その実現までにはまだまだ道は遠かった。

R・B・ボースは、インド国民軍とインド独立連盟の対立を抑える調停役に徹する。そして、日本政府とインド側の橋渡し役として奔走した。しかし事態の混乱が長引くにつれ、R・B・ボースは次第に「日本軍の操り人形」と見なされるようになる。

R・B・ボースは苦悩を深め、病気がその体を蝕み始めていた。

1943年6月、インドの革命家、国民会議派議長のチャンドラ・ボースが来日する。日本軍はR・B・ボースに見切りをつけ、インド工作のためにチャンドラ・ボースの招致を画策していたのだ。

R・B・ボースは、チャンドラ・ボースの来日を歓迎したそうだ。

シンガポールで行われたインド独立連盟の大会(1943年7月4日)では、「東京から素晴らしいお土産を持って来た」とチャンドラ・ボースを紹介し、自らインド独立連盟の代表をチャンドラ・ボースに譲ると宣言する。会場からは喝采を浴びた。

この大会の後の1943年9月18日、R・B・ボースはチャンドラ・ボースと面談している。

チャンドラ・ボースは早期にインドへの軍事侵攻を模索していた。これに対して、R・B・ボースは、日本軍の各地での苦戦の実情を伝える。大東亜戦争開戦直後の日本軍の勢いは既になく、ガダルカナル島に続き、アッツ島の戦いにおいても日本軍は敗走していた。そしてインド国民軍と日本軍合同のインド進攻作戦など無謀だと訴えた。

しかし、1944年2月、インパール作戦は強行された。

そして、1945年1月21日、R・B・ボースは58歳の生涯を閉じた。

3 R・B・ボースが大切にしたかったこと

1905年、インドで「ベンガル分割問題」が起きた。

当時、インドでは独立運動が拡大していた。そこでイギリスは、ヒンドゥーとムスリムの対立をあおり、反植民地ナショナリズムを切り崩そうとした。この政策が、「ベンガル分割問題」である。しかし、イギリスの思惑は外れ、インド側の反発、特にヒンドゥーの反発を受ける。インド独立の声はさらに高まることになる。

イギリス側はこの運動を徹底的に弾圧した。中心的な指導者たちは軒並み逮捕され、運動は低迷期に入る。

その低迷期、爆弾を用いたテロ事件が散発的に発生するようになる。その中で最大の爆弾テロが、1912年の「ハーディング総督爆殺未遂事件」だった。

この爆弾テロを引き起こしたのが、R・B・ボースである。

R・B・ボースはこの事件により、イギリスに追われる身となる。そして1915年、偽名を使って、日本に密入国する。R・B・ボースは29歳だった。

それから30年、1945年に59歳の生涯を閉じるまでR・B・ボースは日本でインド独立運動を展開する。一度も、インドに帰ることはなかった。

R・B・ボースはインド独立のためにその生涯を捧げたが、さて、インドの独立を勝ち取った後、彼が夢見ていたインドとはどのようなものだったのだろうか。

R・B・ボースは「物質的な共産主義から精神的な共産主義へ」の移行を論じていたという。

近代西洋社会は「利己主義に基づいているため、契約社会にならざるを得ない」とし、逆に伝統的東洋社会を「人間も自然の一部」という観念に基づく、「利他主義的社会」として評価している。そして、西洋のナショナリズムを「個人的主我主義が拡大したもの」と捉え、「他民族に対して権力的・侵略的」にならざるを得ないと厳しく批判した。これに対して東洋のナショナリズムは「母を愛する情の如く、自然の愛」に基づいており、「すべての生命の根源は一なるもの」であるという思想が共有されていたとする。

その一方で、西洋が生み出したデモクラシーという制度を高く評価し、リンカーンを褒め称え、アジア主義的理想が西洋を排斥するものであってはならないと述べていたという。(『中村屋のボース』p-226)

中島岳志の『中村屋のボース』は、R・B・ボースの波乱万丈の人生をまとめたものだ。今こうしてその中身を整理していると、一番印象に残っているものとして何度も想起されるシーンがある。それは、1930年の山形県酒田の一節である。

R・B・ボースは、インド独立のために日本各地で講演を行なっていた。その講演のひとつ、大川周明の生まれ故郷の酒田を訪れた時、酒田の田園風景に深い感銘を受けたという。

遠くに聳ゆる大小の山を背景とし、パノラマの如く眼前に展開せられたる規則正しく区画された広芒たる田野を見て、私は故国印度の光景を想起せざるを得なかった。翌日の午後、私は友人大川君の家の二階から、又世にも美しき風景を眺める事が出来た。一方には海岸から飛び来る砂を防ぐ為の松林が長城の如く連り、一方には中空に聳ゆる美しき鳥海山の麓まで田野遠く展けて居た。然かも翌日私が友人と共にモーターボートで日本海に乗り出した時、酒田の壮美は其極に達した。私は幾度か太平洋で日の出を見た、が日本海で日没を見たのは今回が初めてである。私は此時の自然の美しさを生涯忘れぬであらう。(1930年『月刊日本』9月号)

そしてR・B・ボースは、日本海の夕日を見つめながら「寂しい」と叫び、船底に身を伏せて慟哭したという。

「暴力」を独立のための手段として肯定するR・B・ボースだが、独立後は、多くの人々の平穏な日々を夢見ていたことだろう。

20世紀はナショナリズムが吹き荒れた時代だった。激しい時代の波にさらされながらインドの独立に奔走したR・B・ボース。彼も、あの時代のうねりの中、ナショナリズムに翻弄された一人だったが、何よりも願っていたのは、独立の戦いの後の、人々の平穏な日々だったと思われる。

1947年、インドは独立した。しかしパキスタンとの分離独立だった。それから75年、ヒンドゥーとムスリムの対立は深まるばかりだ。そして、インドとパキスタンは核兵器を持って対峙している。

21世紀の今、インドは急激な発展を遂げている。中国の次はインドだ!、世界がインドの技術や経済に注目している。

2022年、インドはロシアから大量の原油を買うなどしたたかな外交を繰り広げながら、大国の仲間入りを果たそうとしている。

このようなインドをR・B・ボースは望んだのだろうか。グローバルな金融資本主義、新自由主義的な競争の渦に巻き込まれ、物の豊かさ、金の力に支配される社会。自然の愛に満ちた、利他主義的社会とは程遠い。

4 満州の夢とその末路

満州に行って、自分たちだけの国をつくるんだ

何もかもが平等で、貧乏人も金持ちもいない、共存共栄の理想郷だ

映画『菊とギロチン』(2019年 瀬々敬久)の中で、アナキスト中濱鐵(東出昌大)が叫ぶ言葉だ。映画は1923年の関東大震災後、大正末期を舞台としているが、当時満州はすでに、アナキストやアジア主義者たちにとっても夢の場所だった。

二十億の国費、十万の同胞の血をあがなってロシアを駆逐した満州は、日本の生命線以外のなにものでもない

これは満州事変当時、対中国強行外交を推進した政治家、森恪の言葉だ。日露戦争の勝利とは裏腹に多くの日本人の血が流れた。国内にはその代償を求めるナショナリズムが高まっていた。そして資源のない日本が、欧米列強に伍していかに国をつくっていくか。満州を支配していくことは、日本の進むべき道を決める大きな選択の一つだった。

頭山満もR・B・ボースも、日本の帝国主義的路線を追認する。これも時代の流れの一つの現れだったのだろうが、そこには多くの日本人の熱狂的な支持があった。

半藤一利は『B面昭和史1926〜1945』で、満州事変当時の国民の熱狂を次のように伝えている。

この新聞とラジオの連続的な、勝利につぐ勝利の報道に煽られて、国民もその気になっていく。その熱狂は日ましに高まっていく。満蒙は日本の生命線、この生命線を自衛のための戦争でしっかり守りぬく。そしてその勝利を突破口に、昭和に入っていらいのもう行きづまりのような不況を打開することができる。国民の間にはつらい緊張ではなく、意気軒高たる緊張がみなぎったのである。事変後、一週間もたたないうちに、日本全国の各神社には必勝祈願の参拝者がどんどん押し寄せ、憂国の志士や国士からの血書・血判の手紙が、陸軍大臣の机の上に山と積まれた。

そして、右翼の論客、文芸評論家杉山平助の言葉を引用している。

「本来賑かなもの好きな民衆はこれまでメーデーの行進にさえただ何となく喝采をおくっていたが、この時クルリと背中をめぐらして、満州問題の成行に熱狂した。驚破こそ帝国主義的侵略戦争というような紋切型の非難や、インテリゲンチャの冷静傍観などは、その民衆の熱狂の声に消されてその圧力を失って行った」(『文芸五十年史』)

しかし満州の熱狂は、日本の敗戦により悲惨な末路を迎える。60万人以上の日本兵がソ連に連行された。日本軍がいなくなり取り残された日本人は満州だけでも150万人以上いたそうだ。敗戦後日本人の引き揚げが始まるが、それは十年以上に及ぶ。記録によれば、舞鶴港だけでも引き揚げた人は66万人に上っている。

そして日本軍の力の行使は、日本人だけでなく、アジアの多くの人の命を奪った。その数は2千万人以上に上る。

酒田の田園風景に、もう15年も帰っていないインドを想起したというR・B・ボース。

酒田での彼の涙を思うと、美しい自然の中で、家族や友人と耕作する日々、そんな平和な日常こそが尊いものだと思えてくる。

そして、ナショナリズムに振り回されて、武器を手に取ることなどいかに空しいことかと思われてくる。

また、戦争や武力による勝利は禍根を残すだけだという、人類が幾度も経験してきた歴史をあらためて思い出させてくれる。

季節を感じながら、家族や友人と過ごせる平穏な日々を大切にしたい。

歴史を鏡とし、人を敬い、人権と平和の蹂躙には怒りの声をあげながら、つつましく生きていきたい。

『中村屋のボース』は、そんな思いをまた深くさせられる作品だった。

宇宙論揺るがす最古の銀河 ジェームズ・ウェッブ望遠鏡

日経サイエンス

2022年12月23日

去る7月、米マサチューセッツ工科大学の天文学者ローハン・ナイドゥは、稼働したばかりのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の初期観測の画像を調べ、ある天体に気づいた。それは今から約135億年前、宇宙年齢3億年の銀河で、これまで観測された銀河の中で最も古かった。予想以上に明るく、そこにある星の合計質量は太陽10億個分にもなっていた。天の川銀河の数百分の1に迫る質量だ。

</picture>

</picture>その後さらに、ビッグバンからわずか5億年足らずの時期に天の川銀河サイズの銀河が存在すると報告された。そんな巨大な銀河が短時間で生まれるというのは、現在の宇宙進化モデルによる予想と一致しない。

ビッグバンの直後、宇宙は想像を絶する高温・高密度の粒子のスープだった。その後3分間で宇宙が膨張して冷えると、ヘリウムなどの軽い元素の原子核が形成され始めた。40万年後には宇宙は十分に冷えて、最初の原子が登場した。そして宇宙が約1億歳になったときに、初代星が誕生するための条件が整った。

巨大な火の玉のような初代星は、目に見えない暗黒物質によって集まり、原始銀河を形成した。やがて原始銀河どうしが重力の影響で相互作用し、合体して大きな銀河になった。初期の混沌とした宇宙から現在のような秩序ある宇宙への移行には約10億年かかったというのが、現在のモデルの予想だ。

だが今回、このモデルに疑問が投げかけられた。初期宇宙には合体前の小さな原始銀河がたくさん見つかるだろうと予想されていたのに、すでに大きくなった銀河が観測されたからだ。

「今回の結果は驚くべきもので、宇宙の標準モデルで理解するのは難しい」と米テキサス大学オースティン校の宇宙論研究者マイケル・ボイラン=コルチンは語る。現在のモデルに代わる説として、暗黒物質は存在せず、大きなスケールにおける重力の法則を変更することで同様の影響を説明できるとする「修正ニュートン力学」があるが、異論も多い。

もっとも、初期宇宙の銀河にはダストがほとんどなく、そのせいで明るく見えているだけかもしれない。あるいは特に明るい、見つけやすい若い銀河だけが見えていて「初期宇宙では一部の銀河で星形成がより容易になるような何かが起こっているとも考えられる」とデンマーク・コペンハーゲン大学の天体物理学者シャーロット・メイソンは言う。

まだ不確定要素が多々あるとはいえ、新発見の数々に天文学者たちの意気は上がっている。「私たちは未知の世界をのぞき込んでいる」とメイソンは話している。

(詳細は12月23日発売の日経サイエンス2023年2月号に掲載)