【2016.01.17(sun)】

★文章が書ければいいのだけれども…

・1月も半ばを過ぎました。

この時期になると、文集に載せて頂く原稿の〆日が近づくので、パソコン画面とのにらめっこです。

テーマが決まってから一年間の猶予がありますから、ボチボチでも書いていけば楽なのでしょうが

私にはこれが出来ません。

・頭の中で書きたい内容と流れ、最後の落としどころ迄決まらないと書き出せないのです。

とりかかってからもスイスイと筆が進むタイプではないので、頭かきむしることしばしば。

・昨年末に、教わっている先生から言われた“取り敢えずあらすじを書いてみる”が一つの文章作成のヒントになりました。まず骨組みを作ってから、肉付けをしていく方法を試行しています。

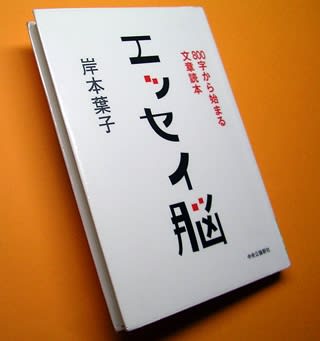

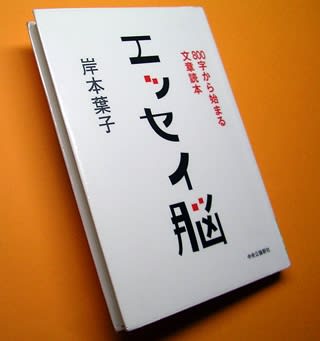

・文章読本の類を良く読みますが、最近思わず膝を打つような自分の気持ちにぴったりの本に出会いました。

・副題は ***800字から始まる文章読本*** です。

多くのエッセイが文字数800~1600字。その文字数の中でいかに人の心を動かすか、その文書術が紹介されています。

・著者の岸本葉子氏は数多くのエッセイ集を出されている人気エッセイスト。

・自分の書きたいことを、他者が読みたくなるように書くのだと。正にその通りでよく理解できる。

古くから言われる「起承転結」のルール。

エッセイに於いて “結” より重要なのが “転” の部分であり、まずはここから考えなさいと。

・ぐっと砕けた表現もされている。

読み手に「ある、ある、へえーっ、そうなんだ」と思わせるのを目標にすること。

ここでは「ある、ある」が “起” “承” であり、「へえーっ」が “転” 「そうなんだ」が “結” にあたります。

・自分が「ええーっ」と思ったできごとを、どうやって読者の「へえーっ」という気持ちに換えることができるのか。技巧を凝らすポイントはここにあります。

・筆者のエッセイが沢山例示され、それらを丁寧に解説されているので分かり易い。

著者の頭の中での営みを知ることで、再び岸本さんのエッセイに触れた時には成程と感じることでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・ご近所にお住まいだった私の元同僚の方が逝かれました。あまりにも早い旅立ち。

10日前には自筆の年賀状を頂いていたのに… 同じ年の生まれで、誕生日も僅か5日違い。

一つの職場で約30年間を一緒に過ごし、ある時期には向かい合わせに机を置いて仕事をしていました。

頭の良い方で私が教わることが圧倒的に多かった… 私的なことでは投資のことなども。

・この時期に共有していた時間は家族より長かったのかも知れない。

悲しみは共に過した時間の長さに比例するのか… 棺を持つとき涙が止まりませんでした。

・理数系でしたが文章を書くセンスをお持ちだった。規定の類を作る時に随分と助けられたのを思い出す。

さらには場を和ませるユーモアの持ち主。あちらの世界でも多くの人を笑わせていることでしょう。

長い間ありがとう。さようなら。

Time flies like an arrow.

I.O

★文章が書ければいいのだけれども…

・1月も半ばを過ぎました。

この時期になると、文集に載せて頂く原稿の〆日が近づくので、パソコン画面とのにらめっこです。

テーマが決まってから一年間の猶予がありますから、ボチボチでも書いていけば楽なのでしょうが

私にはこれが出来ません。

・頭の中で書きたい内容と流れ、最後の落としどころ迄決まらないと書き出せないのです。

とりかかってからもスイスイと筆が進むタイプではないので、頭かきむしることしばしば。

・昨年末に、教わっている先生から言われた“取り敢えずあらすじを書いてみる”が一つの文章作成のヒントになりました。まず骨組みを作ってから、肉付けをしていく方法を試行しています。

・文章読本の類を良く読みますが、最近思わず膝を打つような自分の気持ちにぴったりの本に出会いました。

・副題は ***800字から始まる文章読本*** です。

多くのエッセイが文字数800~1600字。その文字数の中でいかに人の心を動かすか、その文書術が紹介されています。

・著者の岸本葉子氏は数多くのエッセイ集を出されている人気エッセイスト。

・自分の書きたいことを、他者が読みたくなるように書くのだと。正にその通りでよく理解できる。

古くから言われる「起承転結」のルール。

エッセイに於いて “結” より重要なのが “転” の部分であり、まずはここから考えなさいと。

・ぐっと砕けた表現もされている。

読み手に「ある、ある、へえーっ、そうなんだ」と思わせるのを目標にすること。

ここでは「ある、ある」が “起” “承” であり、「へえーっ」が “転” 「そうなんだ」が “結” にあたります。

・自分が「ええーっ」と思ったできごとを、どうやって読者の「へえーっ」という気持ちに換えることができるのか。技巧を凝らすポイントはここにあります。

・筆者のエッセイが沢山例示され、それらを丁寧に解説されているので分かり易い。

著者の頭の中での営みを知ることで、再び岸本さんのエッセイに触れた時には成程と感じることでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・ご近所にお住まいだった私の元同僚の方が逝かれました。あまりにも早い旅立ち。

10日前には自筆の年賀状を頂いていたのに… 同じ年の生まれで、誕生日も僅か5日違い。

一つの職場で約30年間を一緒に過ごし、ある時期には向かい合わせに机を置いて仕事をしていました。

頭の良い方で私が教わることが圧倒的に多かった… 私的なことでは投資のことなども。

・この時期に共有していた時間は家族より長かったのかも知れない。

悲しみは共に過した時間の長さに比例するのか… 棺を持つとき涙が止まりませんでした。

・理数系でしたが文章を書くセンスをお持ちだった。規定の類を作る時に随分と助けられたのを思い出す。

さらには場を和ませるユーモアの持ち主。あちらの世界でも多くの人を笑わせていることでしょう。

長い間ありがとう。さようなら。

Time flies like an arrow.

I.O