私は小児科医ですが、歳を取ってくると知人から成人領域の症状・病気の相談を受けることが増えてきます。

今回は腰痛。

漢方的対処法を調べてみました。

整形外科医の田中裕之先生の解説で勉強しましたが、

まず西洋医学的組織とそれに対応する漢方病態の関連が複雑怪奇!

覚えられそうになく、めげそう。

<ポイント>

・腰痛全体の85%は画像検査で明らかな異常が見られない「非特異的腰痛」である。

・非特異的腰痛の半数以上にストレス、不安などの「心理・社会的要因」が関与している。

・腰痛の経過:「90%は自然に治る」「慢性化は約10%」「急性腰痛を繰り返す人は約25%」。

・急性期であれば「ロキソプロフェンを出しておけばだいたい治る」 → 「急性の腰痛」はほとんどが「炎症による」。

・残る「ロキソプロフェンが効かない」または「効果不十分」「痛み止めを使うほどの強い痛みではない」ような症例が問題となる。慢性化している場合には神経痛を伴えばプレガバリン、疼痛が強ければデュロキセチンやトラマドールというパターンだが、これでも解決しない症例がいる。

・以前から腰痛には「精神的影響が強い」とされており、その対応として整形外科では従来「エチゾラム(ベンゾジアゼピン系抗不安薬)」が多用されてきたが、近年ベンゾジアゼピン系の依存性や認知症発症リスクが問題視されている。非特異的慢性腰痛に対してデュロキセチンを使用することが多い。

<筋肉痛・筋膜痛>

・痛みは主に筋膜で感じる。筋膜に関しては「気滞」⇒「水滞」⇒「筋膜の柔軟性低下」⇒「ツッパリ感」。同時に発生する「怠さ」については「気滞」⇒「軽度の血瘀」⇒「筋うっ血」が併発していると考える。

・腰痛の強さが「軽症」の場合は「気滞を解消する」つまり「流れを改善する」イメージをもって治療する。「気滞の原因」として内因性であれば「ストレス」の影響を、外因性であれば「風邪」の影響を考える。

・「筋断裂」や「筋膜の癒着」等により発生する「重症」の腰痛では以下に示す「関節痛・付着部痛」に準じて「経絡内の血瘀」が中心と考えて治療する。

<関節痛>

・一般的な関節痛とは「骨・関節から生じる」というより「関節周囲の組織」から生じる。これらを構成する「高密度の結合組織」におこった「微小循環障害」が痛みの主因。これらの痛みはほぼ全例に「圧痛が強い」という特徴を示し、漢方的には「経絡内の血瘀」が中心の病態となる。故に治療は「血瘀を砕いて流す」イメージで行う。

・腰痛の漢方的原因

- 特異的腰痛(腰椎椎間板ヘルニア・分離症など):「血瘀」

- 心理・社会的要因:「気滞」

- 天候などの環境的要因:「風邪」「寒邪」「湿邪」

- 体調の影響:「体質により異なる」各種病態

<急性腰痛・慢性腰痛>

・「一時的な腰痛」は「画像所見では異常がない(非特異的)」場合でも「過労」「冷え」など原因が推測できることが多く対策が立てやすい。

・持続性の腰痛」の原因は高齢者であればほとんどが「加齢変性」。若年者の慢性腰痛では「体質的問題」「慢性ストレス状態」が多くなり対応が難しい。

軽症腰痛の多くは「筋膜由来」で、漢方的には「筋膜の水滞」と捉えること、重症腰痛は「筋肉の瘀血」と捉えて方剤を考慮、ということのようです。

最後にまとめられていた「漢方的原因」でようやく腑に落ちました。

▢ 腰痛1(腰痛の分類)

田中 裕之 先生:たなか整形漢方クリニック 院長

(2024.12.11:漢方スクエア)より一部抜粋(下線は私が引きました);

▶ 腰痛とは

「令和4年 国民生活基礎調査」によると全自覚症状の中で「腰痛」の有訴率は第1位であり10人に1人が「腰痛持ち」だそうです。対象患者は若年者から高齢者まで幅広く存在しますが加齢に伴い増加します。しかし腰痛全体の85%は画像検査で明らかな異常が見られない「非特異的腰痛」であるとされており、さらに非特異的腰痛の半数以上にストレス、不安などの「心理・社会的要因」が関与しているとされています。「腰痛の経過」としては「90%は自然に治る」とされており「慢性化は約10%」「急性腰痛を繰り返す人は約25%」とされています。このように日常的で「自然軽快が望める症状」の代表ですが、治療するとなると「病態把握」は複雑です。その最大の理由が「非特異的」つまり「異常所見を認めない」点にあります。「どこに異常があるのか不明」な症状は「現代医学の苦手とする病態」です。

しかし実際には急性期であれば「ロキソプロフェンを出しておけばだいたい治る」というのが現実です。この点を考えると「急性の腰痛」はほとんどが「炎症による」と考えられます。そのため問題となるのは「ロキソプロフェンが効かない」または「効果不十分」「痛み止めを使うほどの強い痛みではない」ような症例になります。また慢性化している場合には神経痛を伴えばプレガバリン、疼痛が強ければデュロキセチンやトラマドールというパターンが考えられます。しかしそれらを用いても疼痛コントロール不良なケースが存在します。

以前から腰痛には「精神的影響が強い」とされており、その対応として整形外科では従来「エチゾラム(ベンゾジアゼピン系抗不安薬)」が多用されてきました。しかし近年ベンゾジアゼピン系の依存性や認知症発症リスクが問題となっています。「エチゾラム」は中毒性が非常に強く、当院では「ベンゾジアゼピン中毒化」していた患者に対して何人か「離脱に成功」しましたがかなり大変です。できる限り新規の投与は控えていただく方がよいと思います。非特異的慢性腰痛に対して私はデュロキセチンを使用することが多いです。本剤で「精神的影響」にもある程度対応できるようになりましたが、残念ながら副作用により使用できない場合も多々あります。これらの現代薬で対応が不十分な腰痛に対し漢方によるアプローチで治療効果を高めていきましょう。

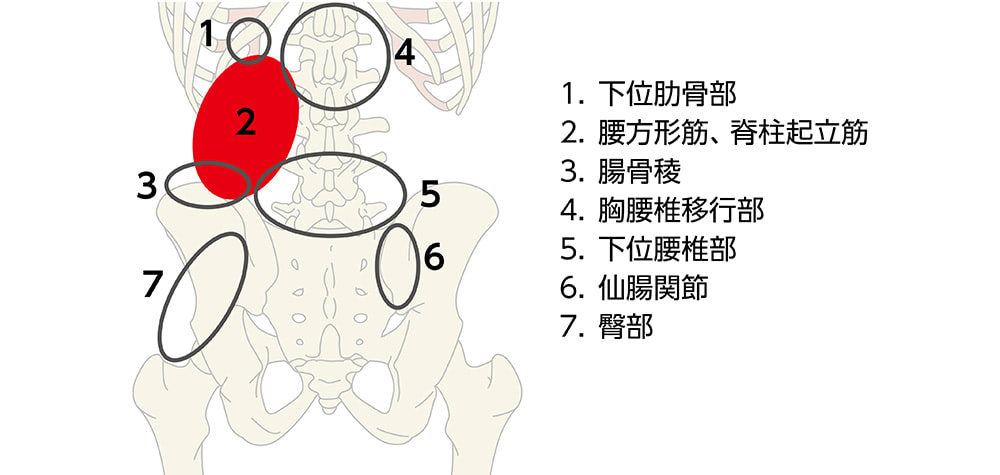

▶ 腰痛の頻発部位(図1)

一口に「腰痛」といっても詳しく診察していると様々な症状があります。まずは腰痛の「頻発」部位について考えてみたいと思います。これらは単独で発生したリ複合的に発生したりします。さらに誘因についても様々です。腰痛を治療する上でこれらをいくつかに分類して検討したいと思います。

図1 腰痛頻発部位

▶ 腰痛頻発部位の組織学的分類(図2)

先ほど挙げた頻発部位を「組織学的」に4つに分類したいと思います。さらにそれぞれに多い特徴的な「痛みの特徴」をお示しします。

1. 筋肉・筋膜痛(動作時痛・怠い、突っ張る)

2. 関節痛(動作時痛・圧痛が強い)

3. 付着部痛(動作時痛・圧痛が強い)

4. 神経痛(安静時痛・しびれ・放散痛)

図2 腰痛組織学的分類

▶ 組織学的分類と漢方的病態

上記の組織学的分類を漢方的イメージに置き換えて漢方的病態を考えてみたいと思います。・・・

1. 筋・筋膜痛(図3)

まずは組織学的にそれぞれについてどのように考えるのか検討したいと思います。

「筋」は「血液が豊富で赤い」ため「経絡」の影響が強い組織です。そのため問題となる病態は「血虚」「血瘀」が中心となります。一方で「筋膜」は「結合組織であり赤くない」ため「三焦」の影響が強いです。そのため発生する病態は「水滞」です。しかし筋膜が「水を貯留する」ことはないためこの場合の水滞は「浮腫」ではなく「硬化」をきたすことで「筋膜の柔軟性を低下」させます(手部腱鞘炎3参照)。これらの部位における「痛みの知覚」は主に筋膜で行われており、具体的な症状としては「筋膜のツッパリ感」が中心となります。では「筋由来の痛み」とはどのようなものでしょうか? まず「血虚」についてはこむら返りの回(参照)でも解説しましたが「筋痙攣」「筋過緊張」を呈します。一方「血瘀」であれば「筋膨隆」「筋うっ血」「強い痛み」などの症状が出現し、さらに「持続しやすい」はずです。

しかし実際には「水」「血」の病態は併発することがほとんどです。そして両者に共通して影響する病態が「気滞」です。気滞は「三焦には水滞」「経絡には血瘀」をもたらします。「気滞」の代表的症状の一つに「張った感じ」があります。筋膜に関しては「気滞」⇒「水滞」⇒「筋膜の柔軟性低下」⇒「ツッパリ感」と考えられます。これと同時に発生する「怠さ」については「気滞」⇒「軽度の血瘀」⇒「筋うっ血」が併発していると考えるとよいです。そのため腰痛の強さが「軽症」の場合は「気滞を解消する」つまり「流れを改善する」イメージをもって治療を検討します。「気滞の原因」として内因性であれば「ストレス」の影響を、外因性であれば「風邪」の影響を考えます。「気滞」と「風邪」は「移ろいやすい」という共通した特徴を示します。これが多くの場合「自然軽快が望める」理由だと考えられます。ただし「筋断裂」や「筋膜の癒着」等により発生する「重症」の腰痛では以下に示す「関節痛・付着部痛」に準じて「経絡内の血瘀」が中心と考えて治療する方がよいです。

図3 筋・筋膜

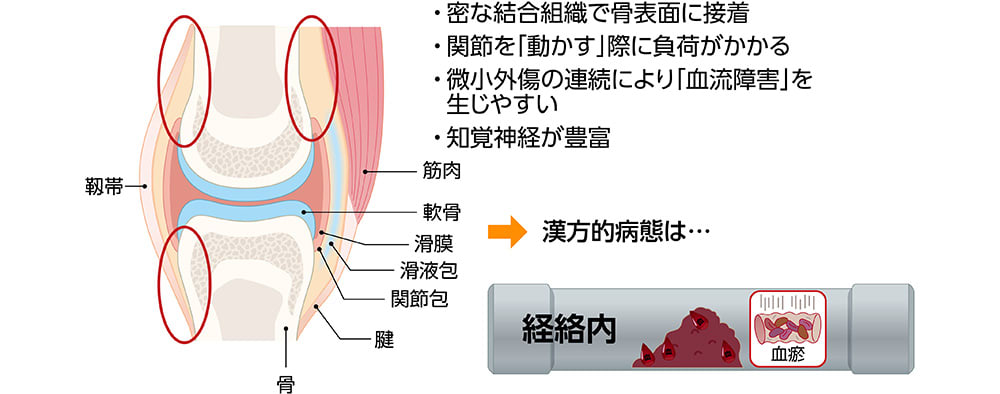

2. 関節痛・付着部痛(図4)

この2つは同様に考えていただくとよいです。私は一般的な関節痛とは「骨・関節から生じる」というより「関節周囲の組織」から生じると考えています。関節内滑膜などの影響はもちろんありますが、力学的負荷を考えると関節包や靱帯付着部などの方が影響は強そうです。具体的にはこれらを構成する「高密度の結合組織」におこった「微小循環障害」が痛みの主因と考えています。先ほど解説した「筋・筋膜の痛み」についても例えば「第5腰椎横突起~仙骨・腸骨の間隙」などの「筋膜が密集している部位」や「筋膜が重積している部位」に形成される「トリガーポイント」は付着部と同様に考えるとよいと思います。これらの痛みはほぼ全例に「圧痛が強い」という特徴を示します。そのため漢方的には「経絡内の血瘀」が中心の病態となります。血瘀は外傷により急性発症することもありますが、非外傷性の場合は時間をかけてゆっくりと形成されることが多く「こびりつきが強い」傾向にあります。先ほど挙げた「軽度の血瘀」による「怠さ」と比較してこちらは「経絡が閉塞して流れない」状態にあり「慢性の強い痛み」を誘発しやすいです。故に治療は「血瘀を砕いて流す」イメージで行います。ちなみに私の経験上「内服治療が奏効しない腰痛」で最も多く経験するのが「仙腸関節由来の痛み」です。この部位の痛みは骨格を伝わって大腿部まで痛みを伴うことが多く、坐骨神経痛と紛らわしいですが「しびれがほとんどない」ことが特徴です。「プレガバリンが全く効かない」「安静時痛がない」「歩行時のみ増悪する」などの症状を呈することが多いです。この場合漢方では「関節・付着部におこった血瘀」として治打撲一方を使用することが多いのですが、残念ながら奏効しないこともよくあります。そんな時には「仙腸関節ブロック」が劇的に有効なことが多いので是非お試しください。局所麻酔薬の効果はすぐに切れるはずですが、一旦痛みを止めると数か月単位で有効なことも多いです。注射後はしばらく治打撲一方を投与して再発予防を試みるとよいと思います。

図4 付着部

▶ 原因による分類と漢方的病態(図5)

最初に解説したように腰痛の85%は「非特異的腰痛」とされています。つまり「原因がはっきりせず」複合的な原因で発生することが多いですが、目安としてそれぞれの原因と漢方的解釈につきお示ししたいと思います。

図5 腰痛の漢方的原因

- 特異的腰痛(腰椎椎間板ヘルニア・分離症など):「血瘀」

- 心理・社会的要因:「気滞」

- 天候などの環境的要因:「風邪」「寒邪」「湿邪」

- 体調の影響:「体質により異なる」各種病態

▶ 時間的な分類

最初に解説したように腰痛の90%は「自然に治る」とされています。すなわちほとんどは「一時的な腰痛」で残り10%が「持続的な腰痛」となります。治療する上で「一時的な腰痛」は「画像所見では異常がない(非特異的)」場合でも「過労」「冷え」など「原因が推測できる」ことが多く対策が立てやすいです。それに対して「持続性の腰痛」の原因は高齢者であればほとんどが「加齢変性」です。一方で若年者の慢性腰痛では「体質的問題」「慢性ストレス状態」が多くなり対応が難しくなります。このように「一時的な痛み」なのか「持続的な痛み」なのかによっても対応方法を検討する必要があります。