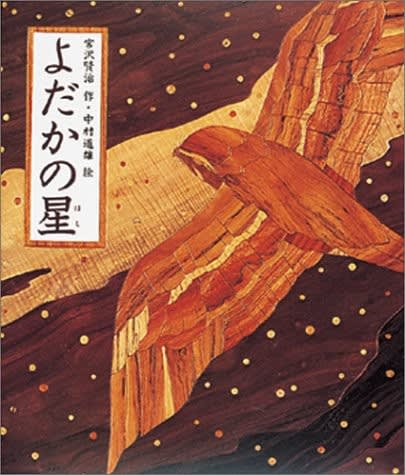

宮沢賢治の「よだかの星」は有名なお話なので、ご存じの方も多いと思います

柳田邦男先生の『犠牲(サクリファイス)』も、表紙が「よだかの星」で、お話の内容についても、本の中で紹介されています。

>>宮沢賢治の『よだかの星』を、多くの読者は子供の頃、読んだにちがいない。覚えているだろうか。「よだかは、実にみにくい鳥です。顔は、ところどころ、みそをつけようにまだらで、くちばしは、ひらたくて、耳までさけています」という書き出しで始まるこの童話は、孤独なよだかをメタファー(暗喩)とする、まさに悲しい人間疎外の物語だ。

よだかは、あらゆる鳥たちから馬鹿にされ、いじめられるので、弟のかわせみに別れを告げて、太陽を目指して天高く飛んで行く。太陽に焼かれれば、みにくいからだでも、小さな光を出せると思ったのだ。だが、太陽は相手にしてくれず、夜の星のところへ行けといわれる。よだかは、今度は、オリオン座や大犬座や大熊座などの星につぎつぎに頼むが、やはり受け入れてもらえない。天にも地にも生きる場を見出せなかったよだかは、絶望して、ただどこまでも、どこまでもまっすぐ空へのぼっていった。寒さや霜が剣のようによだかを刺し、よだかは意識がなくなって、最期を迎える。よだかは燐の火のような青い美しい光を発する星になったのだ。

よだかが大地に別れを告げて飛び立ったときの山やけの、天を高く焦がす恐ろしいばかりの光景を描いた伊勢さんの絵は、孤絶した魂の色を表現し切ったといおうか。最後によだかがひたすら天を目指す絵は、雄々しくも哀切に満ちている。そして、天の星となったよだかの姿を描いた絵の、何と気高くも清冽であることか。

私は、伊勢さんに、この『よだかの星』の絵を使って装幀を制作していただけませんかとお願いした。伊勢さんは快諾してくださった。そして、出来上がったのが、天に美しく輝くよだかの星の絵のカバーであり、ひたすら天を目指すよだかの絵の扉である。

(『犠牲(サクリファイス)~わが子、脳死の11日~』柳田邦男先生著/文春文庫より)

何にもまして驚くのは、柳田邦男先生が息子さんのことを「魂のレベルで理解していた」ということだったでしょうか(^^;)

やっぱりこれは、すごいことだなあと思います。たとえば、わたしの母もわたしが『赤毛のアン』を好きとか、そういうことは知ってるわけですけど、自分の娘の心とか精神に寄り添うために、モンゴメリの本を全巻読んで、意見や感想を交換しよう……とか、そこまでのことは考えないというんでしょうか。。。

そのですね、わたしの母も本好きだったら良かったのでしょうけれども、うちの母の場合は「そこまでするのはめんどくさい

」という感じだったんですよね。でもこう書くからいといって、うちの親がおかしいとか異常ということもなく、「まあ、そんなもんだ

」という感じだったんですよね。でもこう書くからいといって、うちの親がおかしいとか異常ということもなく、「まあ、そんなもんだ☆」というか、そんな感じのことです。

なんというか、うちの母は人間として人から好かれるとてもいい人ですし、そうしたことに比べたら、大して本を読まないとかいうのは、実際ほんとに大したことじゃないんですよ(^^;)

でもやっぱり、柳田先生と息子さんの洋二郎くんの場合は、本を通してそうした種類のかなり突っ込んだ『本質的な話』についても議論していたり……これはなかなか親子の間で出来ることではないというのが、わたし個人の感想です。

それで、ですね……今回はちょっと前回の脳死のことについて少しばかり補足して、この連載(?)の終わりということにしようかなって思いました。。。

「脳死」と「植物状態」の違いについては今も誤解がある場合が多いのではないかと思うのですけれども、「脳死は人の死」とされることにはやっぱり理由があって、たとえば「植物状態」ということであれば、そうした状態になって十何年もしてから奇跡的に意識が甦った……というケースが極めて少ないながらもあるのに対して、「脳死」状態から甦ったケースというのは世界を見渡しても一例もないそうです。

ですから、「脳死」と診断されたら、その患者さんは早晩亡くなるわけですから、実際に心停止する前に「臓器移植」についての説明が家族になされることになるわけですけど……この場合の<死の位置付け>というのをどこに置くか、ということが問題なのだと思います。

>>そこで登場するのが臓器移植である。腎臓や角膜は死後の移植でも組織が生き続けていて、移植患者の体内で十分に再生しうる。しかし、心臓・肺・肝臓は細胞が非常にデリケートなので、死後(つまり血流停止後)に取り出したのでは、細胞の壊死が進み、移植患者の体内で再生する可能性は極めて低くなる。心臓が鼓動を打ち、血液循環が保たれている状態で、心臓、肺、肝臓を取り出さなければ、それらの移植は成功を期待できないのである。

つまり、脳死を人の死としようという考えは、一に掛かって、臓器を合法的に取り出すための要請から生じたものなのである。

私がこのようなことを説明すると、洋二郎は若者らしい歯に衣着せぬいい方をした。

「なるほど、脳死推進派の医師がいかにも心臓を欲しがっているような顔をしているわけがわかった」

【中略】

「それはそうと、洋二郎自身が脳死になったらどうする?」

私が聞くと、彼は即座に答えた。

「無駄な延命の治療はしてほしくないよ。脳死でも植物状態でもね」

「心臓の提供は?」

「痛くないのかな。痛いのはいやだよ」

子供みたいな質問だが、大事なことだろう。

「脳死となれば、意識はもとより感覚中枢も死んでしまっているのだから、痛いも何もないよ」

「でも、どうもしっくりしないな。動いている心臓をとられるのは、ちょっと怖い感じがする。いまの段階では決断できないな」

そのときの会話は、そんなところで終わった。

いまこそもっと突っこんだ会話をしなければならないのに、植物状態に陥る可能性が高いとなると、それもできなくなるのか。私は作家として身につけてきた医学の知識をどう生かすべきなのか、ますます行き詰まった。

(『犠牲(サクリファイス)~わが息子、脳死の11日~』柳田邦男先生著/文春文庫より)

……その、臓器の摘出時の結構怖い話として、「一応念のためドナーに麻酔を使う」ということがあるらしく……「え?ほんとに死んでるなら麻酔なんて使う必要ないのでは?

」という話でもあるわけですが、それって100%絶対ではなく、お医者さんにも確かめようがないから、麻酔を使うわけですよね。

」という話でもあるわけですが、それって100%絶対ではなく、お医者さんにも確かめようがないから、麻酔を使うわけですよね。つまり、こちらに意思表示する道が閉ざされているだけで、もしかしたら意識が僅かばかり微かに残っていて、痛みを感じる可能性は絶対にゼロとは言い切れないということらしいんですよ(^^;)

そして、「脳死患者さんは早晩亡くなる」の「早晩」っていうのは、遅くとも十日とか二週間くらいと言われるらしいのですが、でも、「脳死」に納得できなくて患者さんの面倒を家族が見続けたところ、何年も生き続けたケースのあるのが何故なのかというと――一口に「脳死」といってもケースバイケースというのでしょうか。もちろん、すでに自分の力で心肺機能を維持できないわけですから、人工呼吸器を外せば脳死患者さんは間違いなく亡くなります。けれども、人口呼吸器を装着し続けている限りは生き続けられるということなんですよね(他に昇圧剤の投与や中心静脈栄養からの輸液といったこともあると思うのですけれども^^;)。

それで、たとえば交通事故などで脳死状態に陥った場合は、脳だけでなく、体のダメージも大きい場合が多いのではないかと思うんですよね。それで、患者さんの家族の方が「脳死」を仮にすぐ納得できるとすれば、この場合だと思うんです。体の臓器のほうにもダメージが大きく、「この状態で生き続けてもこの子もつらかろう

」という外傷ダメージが大きい場合は、お医者さんが「脳死」と宣告しても、受け入れられるのではないか……という気がします。

」という外傷ダメージが大きい場合は、お医者さんが「脳死」と宣告しても、受け入れられるのではないか……という気がします。けれども、脳の疾患などで脳死状態へ陥った場合、体のほうに外傷などのダメージがなく、他の脳以外の臓器も健康である場合は、「脳死」とお医者さんに宣告されても、その後何年も生き続けることがある……果たして、これを本当に「死」と呼ぶべきなのかということだと思うんですよね。

柳田邦男先生自身も書かれているとおり、やっぱりそうした方も知ってる方がお見舞いにやって来られたりすると、血圧が突然上昇するなど、そうした何か「訴えかける」ような症状が出るといいます。そうなると、ますます家族としては「死んでるとはいえない」ということになると思うんですよね。もちろんお医者さんは「ラザロ徴候」といったことを引きあいにだして(この場合はもちろん、こうしたことはみんな、体の反射に過ぎないという意味で)、「いや、そうは言ってもね、脳なんかも溶解してドロドロになってしまうんですよ。そんな状態で生かし続けたのでは可哀想ではありませんか」とおっしゃったりするかもしれません。

でも、脳が溶解するというのも、やっぱり交通事故などで外傷的なダメージがある場合はいずれそうなるにしても、脳死の方の全員がそうであるとは言えないらしく……もし本当にそうなのであれば、十何年も生き続けたりするのは不可能なのではないか、という。。。

わたしがこのあたりのことに関してすごく衝撃を受けたというか、『脳死』について考え方の変わったのが、小松美彦さん著の『脳死・臓器移植の本当の話』(PHP新書)という本を読んででした

それで、ですね……この本、ダンボールのどこかに入ってるのは間違いなんですけど、ちょっと今わたしの手の届く範囲内にないということで(汗)、前に読んだ記憶を元にしてこの記事を書いてたりするんですけど、とにかく、人が脳死に陥ったあと、脳の中の脳細胞がすべて死んでいるのかどうか、現在の医学では確かめないようがないと書いてあったことに、とても大きな衝撃を受けました(^^;)

言い換えればこれはたぶん、脳死後、脳の中の細胞で、生きているものがまだ残っていたとしても、それは脳のどのあたりのどの部分のものが僅かながらもこのくらいはまだ生きている……と、現在の医学では確認がとれないという、そういうことなのではないでしょうか。

わたしも頭悪いんで(汗)、間違ったこと書いてたら申し訳ないんですけど、「脳死」というのはやっぱり、特殊な条件下で起きるものですから、多くの方はガンなど、脳死といったこととはまったく関係のない他の病気等で亡くなるにしても、「万が一のために脳死について家族で話し合う」のが何故大切かといえば、本当にその「万が一のため」と言っていいと思います(^^;)

柳田先生と息子の洋二郎くんが話し合ってるみたいに、「痛いのはいやだな。生きている心臓をとられるのはなんだか怖い気がする」と言っていたのを覚えていたら……「息子の意思として心臓を移植するのは絶対にダメだ。また、それでいったら肺や肝臓などもそうだろう」といったように、ある程度類推することが出来ると思うんですよね。

わたしも、「脳死あるいは植物状態になったら人工呼吸器は絶対外してくれ」派なのですけれども、普段からそうした話を家族にしておかないと、わたしがそうした事柄について本当はどういう考えを持っていたかって、うちの家族の場合はまずもって誰も知りませんから

そして、柳田先生は洋二郎くんのお墓に「いのち永遠にして」という言葉を刻んだと本の中にあるのですけれども、「永遠」って、本当にこういうことじゃないかな……と思ったりします(あ、もちろん柳田先生には柳田先生のお考えがあってこうお墓に刻んだということも書いてあります^^;)。

これからも「脳死」ということを考えたりする時に、わたしの頭の中には柳田先生のこの本と、息子さんの洋二郎くんのことが必ずありますし、図書館で宮沢賢治の『よだかの星』があるのを見れば、やっぱり同じように『犠牲(サクリファイス)』という本と洋二郎くんのことを思いですのです。。。

直接会って話したことがあるわけでもなんでもなくても、こうした形である人の「生きた証し」がその後も間違いなく存在し続けるということ……それがわたしだけでなく、『犠牲』という本を読んだ他の方にも同じように存在し続けるということ……これを人は「永遠」と呼ぶのではないだろうかと、そんなふうに思うのです。

それではまた~!!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます