昭和初期のコンクリート造住宅遺産を見学したついでに

琵琶湖疎水(山科疎水)に架かる日本で初めてのコンクリート橋を

見に行きました。

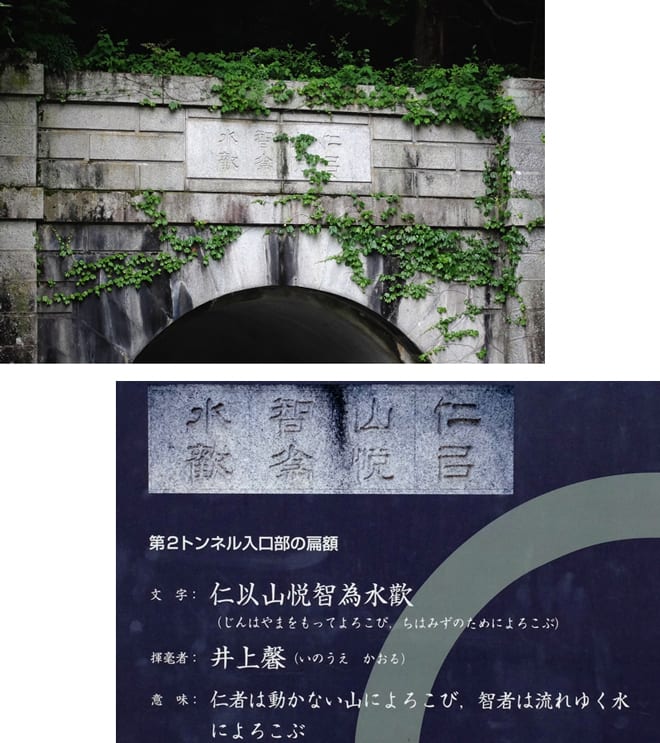

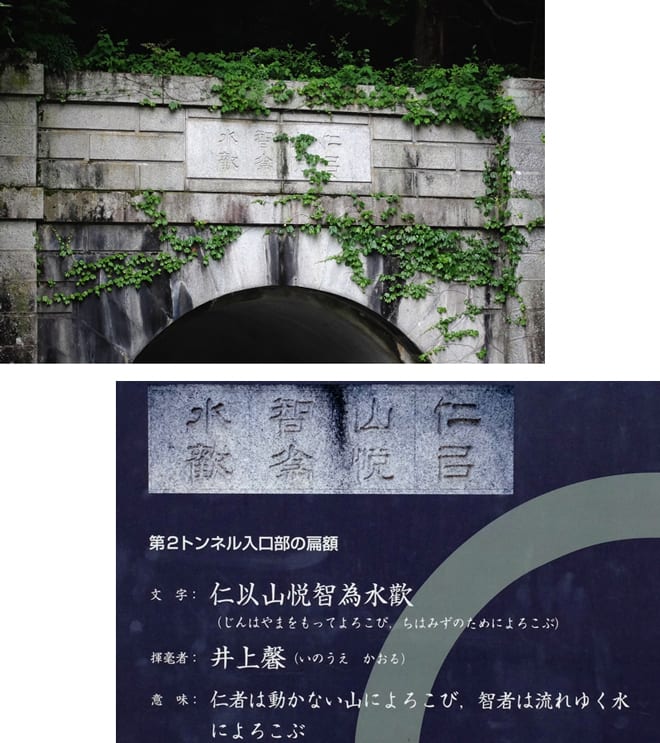

その前にちょっと、1890(明治23)年に、日本人だけの手で完成させた

疎水には明治の遺構ともいえるトンネルが残されていて、

それらにつけられた扁額もまた見逃せません。

〈第2トンネル・東口〉

「扁額でたどる琵琶湖疎水」の案内板が必ずあるので、楽しめますよ。

〈第2トンネル・西口〉

西郷従道(じゅうどう)は、西郷隆盛の弟ですね。西南戦争には加担せず、

明治政府に留まり海軍大臣や内務大臣を歴任した政治家です。

名前を登録する際、本名「隆興」をリュウコウと口頭で登録しようとした

ところ、訛っていたため役人に「ジュウドウ」と聞き取られ、「従道」と

記録されてしまった。しかし本人も特に気にせず、結局「従道」のままで

通したそうです。兄弟ともに太っ腹?(^_^ゞ

〈第3トンネル・東口〉

他にも『疎水の扁額』いろいろ。

琵琶湖疎水は、幕末の「禁門の変」で市中の大半を焼かれて、明治維新で

天皇を連れ去られ首都の座から転落した京都。その後、急激な人口減少と

産業衰退に直面。そこで、起死回生のため発案されたのが、琵琶湖疏水の

建設という大事業でした。

琵琶湖の水を京都市内に引き込み水運や発電、灌漑や上水道に利用しよう

というこの計画は、前例のない壮大な土木建築工事を必要としました。

それをやってのけたのは、工部大学校(東京大学工学部の前身)を

卒業したばかりの弱冠22歳、田邉朔郎(たなべさくろう)でした。

そんな田邉が、世界の最新工法だった鉄筋コンクリートを試したくて、

1903(明治36)年に手掛けたのが、第11号橋です。

これは、山ノ谷(黒岩)橋と呼ばれる第10号橋。

栗原邸のすぐ近くの橋です。

日本初といわれる第11号橋の8ヶ月後に出来た橋ですが、第11号橋は

試作的なものであり、本格的な鉄筋コンクリート製アーチ橋は、

これこそ日本初ではと言われたりもします。

いずれにしろ「鉄とコンクリートの時代」と言われる20世紀の、

その初頭に世界でもまだ最先端だった鉄筋コンクリートの橋が、

110年以上の年月を経て、今でも山科疎水の遊歩道の一部として

使われているのは凄いです。(鉄柵は後に付けられたもの)

さて、第2トンネルの東側から迂回路を通って西側へ出ると、比較的

新しい橋が架かっていますが、これは後に日ノ岡船溜を埋め立てて

造られた新山科浄水場取水池へ渡るための橋です。

その先に見えるのが「第11号橋」。

ここも今でも歩道として利用されているので、補強と安全のため柵などが

設けられているため、全貌が見にくいのが残念。

手前には〈日本最初の鉄筋コンクリート橋〉の石碑が。

渡ると立派な「本邦最初鉄筋混凝土橋」の石碑が建っています。

1932(昭和7)年に建てられたものですが、橋が出来てから30年後に?

実は前年に疎水の大改修工事が行われた際、京都大学教授となっていた

田辺朔郎が立ち会った時に

「そうそう、この橋は日本で最初の鉄筋コンクリートですよ」って言った

もんだから、それまでそうとは知らなかった関係者が「そんなんやったら

記念碑たてなあかんやん!」ってことになったようです。(^_^ゞ

当時、日本人だけの手で行なわれた琵琶湖疏水建設という世紀の難事業。

田邉にとって、世界でも最先端だった工法、鉄筋コンクリートを使った

この橋の設計施工は、技術者としての探究心を満たしてくれる、楽しい

トライアルだったのかも知れませんね。

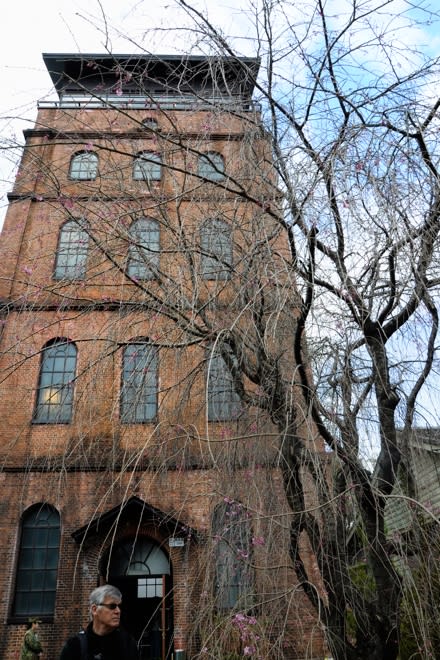

セメントと鉄筋は輸入しながらも、他の建設資材は現地・山科に

煉瓦工場を造るなど工夫を重ね、国内から調達しました。

この橋を造るにあたっても、鉄筋は専用の材料がなかったため、

疏水工事で使ったトロッコのレールが代用されているそうです。

今でこそ補強はされているものの、充分使用に耐えられる100年越えの

耐久性は実証されていますね♪

2016.5/28、琵琶湖疎水(山科疎水)にて。

琵琶湖疎水(山科疎水)に架かる日本で初めてのコンクリート橋を

見に行きました。

その前にちょっと、1890(明治23)年に、日本人だけの手で完成させた

疎水には明治の遺構ともいえるトンネルが残されていて、

それらにつけられた扁額もまた見逃せません。

〈第2トンネル・東口〉

「扁額でたどる琵琶湖疎水」の案内板が必ずあるので、楽しめますよ。

〈第2トンネル・西口〉

西郷従道(じゅうどう)は、西郷隆盛の弟ですね。西南戦争には加担せず、

明治政府に留まり海軍大臣や内務大臣を歴任した政治家です。

名前を登録する際、本名「隆興」をリュウコウと口頭で登録しようとした

ところ、訛っていたため役人に「ジュウドウ」と聞き取られ、「従道」と

記録されてしまった。しかし本人も特に気にせず、結局「従道」のままで

通したそうです。兄弟ともに太っ腹?(^_^ゞ

〈第3トンネル・東口〉

他にも『疎水の扁額』いろいろ。

琵琶湖疎水は、幕末の「禁門の変」で市中の大半を焼かれて、明治維新で

天皇を連れ去られ首都の座から転落した京都。その後、急激な人口減少と

産業衰退に直面。そこで、起死回生のため発案されたのが、琵琶湖疏水の

建設という大事業でした。

琵琶湖の水を京都市内に引き込み水運や発電、灌漑や上水道に利用しよう

というこの計画は、前例のない壮大な土木建築工事を必要としました。

それをやってのけたのは、工部大学校(東京大学工学部の前身)を

卒業したばかりの弱冠22歳、田邉朔郎(たなべさくろう)でした。

そんな田邉が、世界の最新工法だった鉄筋コンクリートを試したくて、

1903(明治36)年に手掛けたのが、第11号橋です。

これは、山ノ谷(黒岩)橋と呼ばれる第10号橋。

栗原邸のすぐ近くの橋です。

日本初といわれる第11号橋の8ヶ月後に出来た橋ですが、第11号橋は

試作的なものであり、本格的な鉄筋コンクリート製アーチ橋は、

これこそ日本初ではと言われたりもします。

いずれにしろ「鉄とコンクリートの時代」と言われる20世紀の、

その初頭に世界でもまだ最先端だった鉄筋コンクリートの橋が、

110年以上の年月を経て、今でも山科疎水の遊歩道の一部として

使われているのは凄いです。(鉄柵は後に付けられたもの)

さて、第2トンネルの東側から迂回路を通って西側へ出ると、比較的

新しい橋が架かっていますが、これは後に日ノ岡船溜を埋め立てて

造られた新山科浄水場取水池へ渡るための橋です。

その先に見えるのが「第11号橋」。

ここも今でも歩道として利用されているので、補強と安全のため柵などが

設けられているため、全貌が見にくいのが残念。

手前には〈日本最初の鉄筋コンクリート橋〉の石碑が。

渡ると立派な「本邦最初鉄筋混凝土橋」の石碑が建っています。

1932(昭和7)年に建てられたものですが、橋が出来てから30年後に?

実は前年に疎水の大改修工事が行われた際、京都大学教授となっていた

田辺朔郎が立ち会った時に

「そうそう、この橋は日本で最初の鉄筋コンクリートですよ」って言った

もんだから、それまでそうとは知らなかった関係者が「そんなんやったら

記念碑たてなあかんやん!」ってことになったようです。(^_^ゞ

当時、日本人だけの手で行なわれた琵琶湖疏水建設という世紀の難事業。

田邉にとって、世界でも最先端だった工法、鉄筋コンクリートを使った

この橋の設計施工は、技術者としての探究心を満たしてくれる、楽しい

トライアルだったのかも知れませんね。

セメントと鉄筋は輸入しながらも、他の建設資材は現地・山科に

煉瓦工場を造るなど工夫を重ね、国内から調達しました。

この橋を造るにあたっても、鉄筋は専用の材料がなかったため、

疏水工事で使ったトロッコのレールが代用されているそうです。

今でこそ補強はされているものの、充分使用に耐えられる100年越えの

耐久性は実証されていますね♪

2016.5/28、琵琶湖疎水(山科疎水)にて。