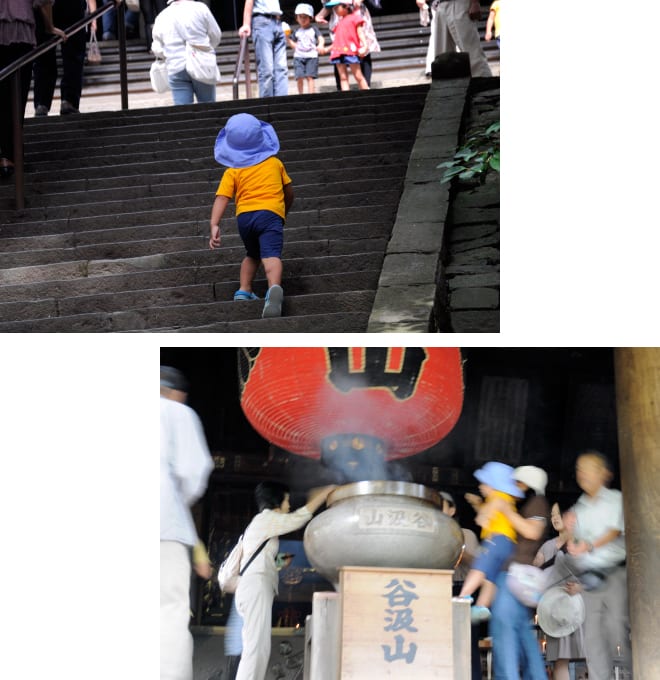

「巡礼の終着駅」西国三十三所満願霊場だけあって、何かと見どころが多くて

本堂から参道を振り返っても、仁王門は遥か向こう。真っ直ぐな道なのに見えません。

本堂前の石灯籠、ちょっと目を引きます。

やかんにハート型?何かかわいい・・・

これ、善導寺型灯籠と呼ばれるもので、京都の善導寺にその原形があるそうです。

六角の火袋に彫られているのは茶道具。中台側面のハート型は、猪目(いのめ)型。

猪目文様は古来より使われているもので、全国的に見られるもののようです。

このお寺では中台にハート型が彫られた石灯籠が、あちこちにありました♪

[鐘楼]

本堂からは渡り廊下で、幾つかの堂宇や祠に繋がっています。

[苔ノ水地蔵]

ミ、ミイラかと見間違いそうな貼り仏さん。身体の部分で悪いところ、

気になるところに水に濡らしたお札を貼って治癒を祈るというものです。

私も1枚貼ってきましたよ・・・頭に。(^_^ゞ

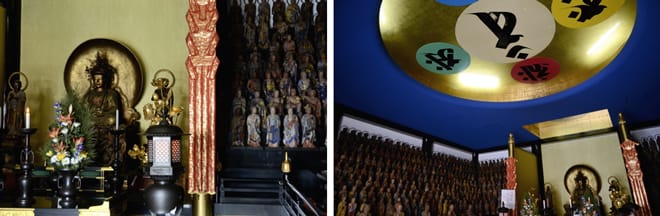

[四天王像]

本堂の裏でしょうか、四天王が邪鬼を踏みつけています。

西方広目天(白)・北方多聞天(緑=黒)・東方持国天(青)・南方増長天(赤)

[お地藏さん?] [持経観音]

[大黒天?] [!!??]

祠(ほこら)があちこち多数、ほこらじゅうに・・・(^_^ゞ

本堂より手前が[笈摺(おいずる)堂]、その先に[子安堂]。

[笈摺(おいずる)堂]

笈摺と言うのは、巡礼装束で着物の上に羽織る、袖のない薄い衣のこと。

巡礼でそれまで使っていた笈摺や杖、笠などを奉納し満願とするようです。

ま、巡礼装束の方はめったに見ないのですが、すごい数が奉納されていました。

それと、千羽鶴、折り鶴がかなりの数奉納されています。これって・・・

「おいずる」の代わりに「おりづる」?・・・まさかね。(^_^ゞ

[子安観音堂]

ここには夥しい「よだれかけ」が奉納されています。赤ちゃんを抱っこした家族の

姿もよく見かけました。子供の健やかな成長を願う親の気持ちは大きいですね。

何の祠か分りませんでしたが、大黒様と布袋様のミーティング?

思わず、もらい笑してしまいます。(^▽^)

[阿弥陀堂]本堂の右から登って行ったところにあります。

[?]何という建物かは知りませんが、

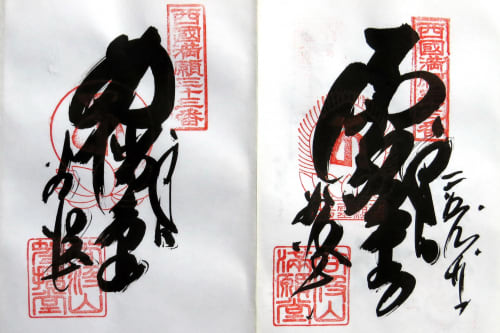

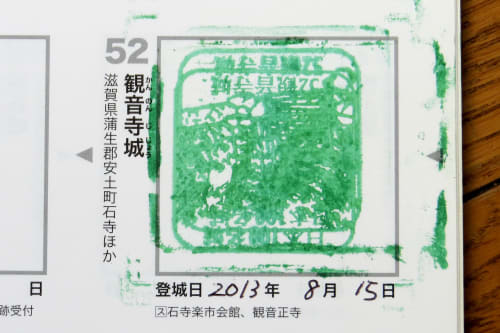

中を覗いて見ると、奉納されたものらしき納経帳が山積みされていました。

[謎?]

この堂宇も名前が分かりませんでした。前にお地藏さんが並んでいるかと思えば

中を覗くと三体の仏像が・・・古そうな建物でしたが。

[本堂・屋根]

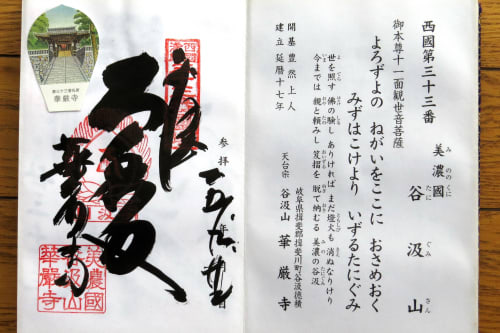

ここらで、ひと休み。石段の途中ですが・・・ちょうどお昼時。

門前町でゲットしておいた谷汲名物、三桝屋の「ういろ」。

四角に見えますが三角に切れていて三色、十切れ。持って歩くのが重いくらい

ボリュームがあります。これで600円♪二切れも食べたらお腹いっぱい・・・

京都では「ういろう」と言えば三角形がオーソドックス、上に小豆がのっている

「水無月(みなづき)」、六月晦日の水無月の祓い(夏越しの祓い)に食べる

風習があります。

ここの「ういろ」は、手作りの素朴な感じでした。もちろん二人でもこの量は

食べきれませんw 賞味期限は本日中とか・・・どうしよう。(-。-;)

[満願堂]です。何故か周りは、たぬきさんだらけ。

“誰かさん”に似た方も発見♪

これまた珍しい

「三猿」ならぬ「三狸」。(^_^ゞ

まだあるかってくらい、ぽんぽこの石像だらけ・・・

こんなのもありましたけど。

さて、満願堂を降りて本堂の左に幾つか伽藍が建っています。

[元三大師堂]

元三大師(がんざんだいし)はちょくちょく出てきますね、良源という僧で

諡は慈恵大師(じえだいし)。元三大師は通称です。

比叡山延暦寺の中興の祖ですが、「おみくじ」の創始者としても知られています。

[中門]内側から参道を見る。

[内仏客殿]

「庫裡(くり)」

ここの前には大きな「菊花石」が置かれてあります。まるで絵に描いたようです。

菊花石は観賞石の最高峰とも言われていて、岐阜県本巣市の「根尾谷の菊花石」は

国の特別天然記念物に指定されており、この区域での採取は厳しく禁止されてます。

一部には、母岩に人工的に結晶を埋め込んで研磨した偽物も出回っているとか

化かされないようにね!

・・・って、こんなとこにもまた出た、化かすヤツが~!

2013.9/22、谷汲山 華厳寺にて。

本堂から参道を振り返っても、仁王門は遥か向こう。真っ直ぐな道なのに見えません。

本堂前の石灯籠、ちょっと目を引きます。

やかんにハート型?何かかわいい・・・

これ、善導寺型灯籠と呼ばれるもので、京都の善導寺にその原形があるそうです。

六角の火袋に彫られているのは茶道具。中台側面のハート型は、猪目(いのめ)型。

猪目文様は古来より使われているもので、全国的に見られるもののようです。

このお寺では中台にハート型が彫られた石灯籠が、あちこちにありました♪

[鐘楼]

本堂からは渡り廊下で、幾つかの堂宇や祠に繋がっています。

[苔ノ水地蔵]

ミ、ミイラかと見間違いそうな貼り仏さん。身体の部分で悪いところ、

気になるところに水に濡らしたお札を貼って治癒を祈るというものです。

私も1枚貼ってきましたよ・・・頭に。(^_^ゞ

[四天王像]

本堂の裏でしょうか、四天王が邪鬼を踏みつけています。

西方広目天(白)・北方多聞天(緑=黒)・東方持国天(青)・南方増長天(赤)

[お地藏さん?] [持経観音]

[大黒天?] [!!??]

祠(ほこら)があちこち多数、ほこらじゅうに・・・(^_^ゞ

本堂より手前が[笈摺(おいずる)堂]、その先に[子安堂]。

[笈摺(おいずる)堂]

笈摺と言うのは、巡礼装束で着物の上に羽織る、袖のない薄い衣のこと。

巡礼でそれまで使っていた笈摺や杖、笠などを奉納し満願とするようです。

ま、巡礼装束の方はめったに見ないのですが、すごい数が奉納されていました。

それと、千羽鶴、折り鶴がかなりの数奉納されています。これって・・・

「おいずる」の代わりに「おりづる」?・・・まさかね。(^_^ゞ

[子安観音堂]

ここには夥しい「よだれかけ」が奉納されています。赤ちゃんを抱っこした家族の

姿もよく見かけました。子供の健やかな成長を願う親の気持ちは大きいですね。

何の祠か分りませんでしたが、大黒様と布袋様のミーティング?

思わず、もらい笑してしまいます。(^▽^)

[阿弥陀堂]本堂の右から登って行ったところにあります。

[?]何という建物かは知りませんが、

中を覗いて見ると、奉納されたものらしき納経帳が山積みされていました。

[謎?]

この堂宇も名前が分かりませんでした。前にお地藏さんが並んでいるかと思えば

中を覗くと三体の仏像が・・・古そうな建物でしたが。

[本堂・屋根]

ここらで、ひと休み。石段の途中ですが・・・ちょうどお昼時。

門前町でゲットしておいた谷汲名物、三桝屋の「ういろ」。

四角に見えますが三角に切れていて三色、十切れ。持って歩くのが重いくらい

ボリュームがあります。これで600円♪二切れも食べたらお腹いっぱい・・・

京都では「ういろう」と言えば三角形がオーソドックス、上に小豆がのっている

「水無月(みなづき)」、六月晦日の水無月の祓い(夏越しの祓い)に食べる

風習があります。

ここの「ういろ」は、手作りの素朴な感じでした。もちろん二人でもこの量は

食べきれませんw 賞味期限は本日中とか・・・どうしよう。(-。-;)

[満願堂]です。何故か周りは、たぬきさんだらけ。

“誰かさん”に似た方も発見♪

これまた珍しい

「三猿」ならぬ「三狸」。(^_^ゞ

まだあるかってくらい、ぽんぽこの石像だらけ・・・

こんなのもありましたけど。

さて、満願堂を降りて本堂の左に幾つか伽藍が建っています。

[元三大師堂]

元三大師(がんざんだいし)はちょくちょく出てきますね、良源という僧で

諡は慈恵大師(じえだいし)。元三大師は通称です。

比叡山延暦寺の中興の祖ですが、「おみくじ」の創始者としても知られています。

[中門]内側から参道を見る。

[内仏客殿]

「庫裡(くり)」

ここの前には大きな「菊花石」が置かれてあります。まるで絵に描いたようです。

菊花石は観賞石の最高峰とも言われていて、岐阜県本巣市の「根尾谷の菊花石」は

国の特別天然記念物に指定されており、この区域での採取は厳しく禁止されてます。

一部には、母岩に人工的に結晶を埋め込んで研磨した偽物も出回っているとか

化かされないようにね!

・・・って、こんなとこにもまた出た、化かすヤツが~!

2013.9/22、谷汲山 華厳寺にて。