繖山 観音正寺(きぬがさやま かんのんしょうじ)に行ったのは

猛暑真っ只中の今月15日、京都では38度越え連発の日々だったかな・・・

このお寺、標高432.9mの繖山(きぬがさやま)の山中にあるので少しは涼しいかなと

期待したのですが、何とここ、西国三十三所でも一、二と言われる難所だとか。

表参道ならず表山道、石段が1400段とも・・・長命寺の808段でも驚いたのに

それを軽く上回る。

・・・但し、長命寺同様、こちらも中腹までクルマで行けます♪

入山料や拝観料は要らないのですが、クルマ用の林道には通行料が必要。

麓の小屋で500円払うと、昔の遮断機みたいなゲートを上げてくれます。

くねくね狭い舗装路を登ると10台ほど停められるかなって駐車場。

駐車場から下を見ると、先が見えない険しい石段の山道。

上を見たら・・・まだまだあるやん!この先、登ること300段?400段?。

石段と言っても整備されたものではありません。自然石ゴロゴロって感じ。

それだけではありません、周りが竹薮ってところがあり、ヤブ蚊がワ~~ッて!

ショートカットしたはずの駐車場からの登り、想像以上にかなりなものでした。

手すりに付けられた木札に書かれた格言を読みながら…少しは気が紛れます。

書かれた数字でカウントダウン、ちょうど登り切ると「一」が読めます。

ヤブ蚊に餌を与えながら、汗だくで登りつくと、山門(仁王門)は無く、

二体の仁王様が露天でお寺を守ってます。

仁王様用の鉄下駄? カッパちゃんには合いません・・・w

観音正寺の歴史は1400年以上前に遡るかなり古いものです。

鎌倉時代から室町時代にかけては、佐々木六角氏の庇護の下、三十三もの塔頭を

擁するまでの大寺に発展したのですが、その佐々木氏が応仁の乱の頃、ここに

居城である観音寺城を築いたことで、堂宇は山麓に移転。戦火に巻き込まれ

やがて織田信長によって観音寺城も落城。寺も焼討ち?

江戸時代に現在の地に移転し、明治15年(1882)に彦根城の槻(けやき)御殿

という建物を移築して本堂としていましたが、平成5年(1993)の原因不明の

出火によりその本堂も全焼。

現在の本堂は平成16年(2004)に再建、落慶されたもので新しいです。

境内も狭く、仁王像から本堂まで100mほどかな。その間に小さな堂宇が

並んでいる程度です。

「鐘楼」

仁王像の手前にあります。ここでもまたひと撞き・・・(^_^ゞ

右手の仁王像の先には池があり

「弁天堂」?

池の前や奥には小さな祠がいくつかありました。

あった~!

休憩所?

建物内は冷房は入ってませんが、自動販売機が!実はクルマから持って出た

小さなペットボトルの水はもうほとんど飲み尽くし、しかもぬるま湯みたい。

ここで冷え冷えのスポーツドリンクを補給。持って歩くことに・・・

?

「聖徳太子像」

あまりの暑さで、唇が乾いているように見えるけど・・・

このお寺の開基は31番札所「長命寺」に続いて聖徳太子です。

西国三十三所では、18番「頂法寺(六角堂)」、24番「中山寺」も同じです。

例によって伝承によれば、605年にこの地を訪れた聖徳太子が琵琶湖のほとりで

人魚と出逢い、「前世が漁師であり、殺生を業としていたために人魚にされて

しまい苦しんでいる。どうかこの苦しみから解放して下さい」と頼まれました。

聖徳太子はその願いを聞き入れ、自ら千手観音菩薩像を刻み、後に堂が建立され

その像を祀ったのが寺の創始とされています。

寺にはその「人魚のミイラ」と称するものが保存されていたそうですが、

平成5年の火災の際、焼失しました。ザンネン!

・・・何か写真で見た気もするけど、あれは河童のミイラだったかな?(^_^ゞ

「手水舎」

ここのお水は飲めます。冷たくて美味しい水でした、ついでにタオルを浸して

ドボドボのまま首に巻いておくことに。すぐに乾いてしまいますが・・・

「白蛇大明神」

「子授け地蔵尊」「子育て地蔵尊」

「北向地蔵尊」

ちょっとアートな祠、木樽?藁葺き屋根も面白い。

中には小さなお地藏さんが祀られています。一願地蔵で「声に出すことなく

微音にて7へん真言を称えるべし」とあります。大声で怒鳴ってはいけません。

願い事はひとつだけ、さすれば必ず解脱の方法を表し抜苦与楽を与えてくれる

そうです。必ず願いを叶えると書かないところがイイですね。?

余談ですが、子供の頃、童話などで「ひとつだけ願いを叶えましょう」と

言われた時、僕なら「何度でも願いを叶えて下さい」それが願いです。

って言おうと考えてましたが・・・(^_^ゞ

「濡佛(ぬれぶつ)」

釈迦如来坐像ですね、江戸時代から置かれていたものは太平洋戦争の際、

供出され、今のものは昭和58年(1983)に再建されたものです。

大仏さんの下には可愛いお坊さんが・・・キノコではありません。

「護摩堂」修験根本道場

中にはご本尊のミニチュアモデル?

矜羯羅(こんがら)、制多迦(せいたか)の二童子を従えた不動明王像、

隅には役行者の像も祀られていました。

「太子堂」

堂内には元三大師も祀られています。「おみくじ」を発案された僧ですね。

さて本堂ですが、右手の石積みが気になりますね。

2004年に再建された、まだ真新しいお堂です。

「抱きつき柱」

『本堂内撮影禁止』でしたが、お寺の方に訊ねてみると、内陣ご本尊の撮影は

困るけれど、それ以外だったらどうぞご自由に・・・ってことでした。

ご本尊はどうして駄目なのかとの質問には、ただの像ではなく開眼法要により

魂を入れてたものだから、宗教的にも他の参拝者にも失礼だと言うことでした。

この「抱きつき柱」は、台風で倒れたヒノキですが、節がちょうど33ヶ所

あったので、何かの縁と本堂再建の際に使用されたのだそうです。

これに抱きついて祈れば、三十三所分の功徳があるのだとか・・・

抱きついている人は見かけませんでしたが。(^_^ゞ

ご本尊は、それまでのものが平成5年の火事で焼けてしまい、新たに造立する

にあたり住職が二十数回インドに赴き、禁輸対象品である白檀の原木をなんと

23トンもインド政府から特例処置を受けて輸入。

その貴重な白檀で「千手千眼観世音菩薩坐像」を造り上げたのは、京仏師の

第一人者?松本明慶大仏師だそうです。

新たなご本尊は3.56m(光背を含めた総高は6.3m)の総白檀造り、

平成16年5月22日、本堂の落慶法要と同時に本尊の開眼法要も行われました。

写真は撮れませんが、拝観することはできます。

内陣に入り直ぐ前で拝観、お身拭いなどすることもできるようです。(別料要)

結構なスケールで、気になる石積みを見てみます。

所々の岩の上に観音像など仏像が置かれており、前は蓮池になっています。

「えんむすび地蔵尊」

悪縁を絶ち、良縁を結んで頂けるお地蔵様だそうです。

おっ!人魚のミイラ?

・・・ちゃうな。(^_^ゞ

壮観ですが、石積み自体には宗教的な意味は無いそうで、土木的な意味で

山崩れを防ぐためのものだそうです。

上からロープを垂らしてあったので、登ってみようかとも思いましたが

専門家じゃないと無理っぽいので自重しました。

「魚濫観音」

ちょっと珍しい?観音様ですが、水かけ観音とされていました。

乾き切っていたのでお水を掛けたら、クッキリとお姿が。

ここの水は、本堂建設の基礎工事の際、湧き出たという細菌ゼロ、水温14度の

水だそうです。

境内からの眺めはよく、三上山(近江富士)まで見えるとのことですが、

この日は湿度が高く、空気が澱んでいて・・・w

さて、「濡佛」像の脇から山道に入ると、観音寺城、繖山三角点に行けます。

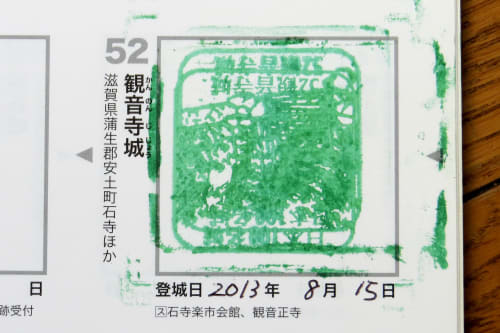

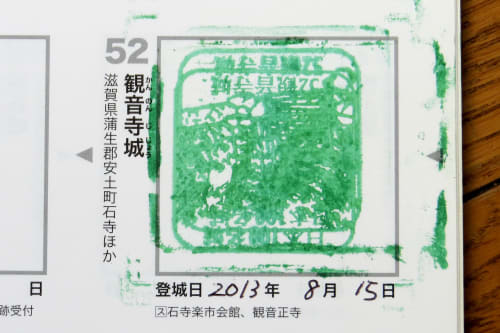

観音寺城のことはよく知らなかったのですが、日本百名城の一つになっており

こりゃ行くしかないと・・・最初は歩きやすい山道だったのですが

しだいに険しくなり、石段道というより崩落跡?それより何より大群のヤブ蚊の

襲撃に遭い、あえなく敗退・・・途中から逃げるように戻りました。

汗だくでまた自動販売機のある休憩所へ、そこにはなんと観音寺城のスタンプが。

ま、途中撤退したとは言え、行こうとしたのだから日本百名城のスタンプ帳には

スタンプをゲット!・・・逆さまで二重捺しになってしまった。(^_^ゞ

奥の院もあったのですが、あまりもの暑さと、奥の院に行く途中にはこれまた

ロープを頼りに登らないといけないような険しい場所もあるとか・・・

即座に断念いたしました。8月15日、時期が悪かったかも。

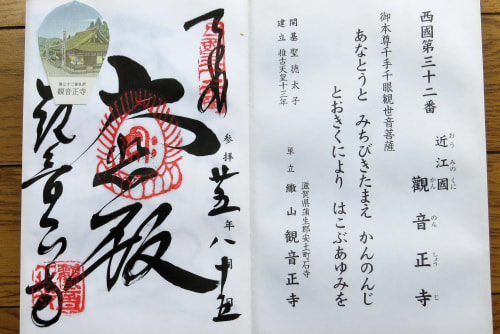

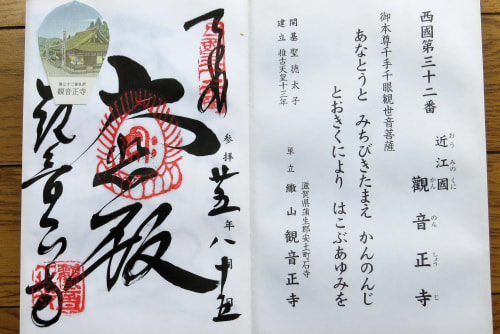

○宗派:天台宗(単立寺院) ○開基:聖徳太子

○御本尊:千手千眼観世音菩薩 ○創建:推古天皇13(605)年

御詠歌「あなとうと 導きたまえ観音寺 遠き国より 運ぶ歩みを」

2013.8/15、観音正寺 蓮池にて。(SX50SH)

猛暑真っ只中の今月15日、京都では38度越え連発の日々だったかな・・・

このお寺、標高432.9mの繖山(きぬがさやま)の山中にあるので少しは涼しいかなと

期待したのですが、何とここ、西国三十三所でも一、二と言われる難所だとか。

表参道ならず表山道、石段が1400段とも・・・長命寺の808段でも驚いたのに

それを軽く上回る。

・・・但し、長命寺同様、こちらも中腹までクルマで行けます♪

入山料や拝観料は要らないのですが、クルマ用の林道には通行料が必要。

麓の小屋で500円払うと、昔の遮断機みたいなゲートを上げてくれます。

くねくね狭い舗装路を登ると10台ほど停められるかなって駐車場。

駐車場から下を見ると、先が見えない険しい石段の山道。

上を見たら・・・まだまだあるやん!この先、登ること300段?400段?。

石段と言っても整備されたものではありません。自然石ゴロゴロって感じ。

それだけではありません、周りが竹薮ってところがあり、ヤブ蚊がワ~~ッて!

ショートカットしたはずの駐車場からの登り、想像以上にかなりなものでした。

手すりに付けられた木札に書かれた格言を読みながら…少しは気が紛れます。

書かれた数字でカウントダウン、ちょうど登り切ると「一」が読めます。

ヤブ蚊に餌を与えながら、汗だくで登りつくと、山門(仁王門)は無く、

二体の仁王様が露天でお寺を守ってます。

仁王様用の鉄下駄? カッパちゃんには合いません・・・w

観音正寺の歴史は1400年以上前に遡るかなり古いものです。

鎌倉時代から室町時代にかけては、佐々木六角氏の庇護の下、三十三もの塔頭を

擁するまでの大寺に発展したのですが、その佐々木氏が応仁の乱の頃、ここに

居城である観音寺城を築いたことで、堂宇は山麓に移転。戦火に巻き込まれ

やがて織田信長によって観音寺城も落城。寺も焼討ち?

江戸時代に現在の地に移転し、明治15年(1882)に彦根城の槻(けやき)御殿

という建物を移築して本堂としていましたが、平成5年(1993)の原因不明の

出火によりその本堂も全焼。

現在の本堂は平成16年(2004)に再建、落慶されたもので新しいです。

境内も狭く、仁王像から本堂まで100mほどかな。その間に小さな堂宇が

並んでいる程度です。

「鐘楼」

仁王像の手前にあります。ここでもまたひと撞き・・・(^_^ゞ

右手の仁王像の先には池があり

「弁天堂」?

池の前や奥には小さな祠がいくつかありました。

あった~!

休憩所?

建物内は冷房は入ってませんが、自動販売機が!実はクルマから持って出た

小さなペットボトルの水はもうほとんど飲み尽くし、しかもぬるま湯みたい。

ここで冷え冷えのスポーツドリンクを補給。持って歩くことに・・・

?

「聖徳太子像」

あまりの暑さで、唇が乾いているように見えるけど・・・

このお寺の開基は31番札所「長命寺」に続いて聖徳太子です。

西国三十三所では、18番「頂法寺(六角堂)」、24番「中山寺」も同じです。

例によって伝承によれば、605年にこの地を訪れた聖徳太子が琵琶湖のほとりで

人魚と出逢い、「前世が漁師であり、殺生を業としていたために人魚にされて

しまい苦しんでいる。どうかこの苦しみから解放して下さい」と頼まれました。

聖徳太子はその願いを聞き入れ、自ら千手観音菩薩像を刻み、後に堂が建立され

その像を祀ったのが寺の創始とされています。

寺にはその「人魚のミイラ」と称するものが保存されていたそうですが、

平成5年の火災の際、焼失しました。ザンネン!

・・・何か写真で見た気もするけど、あれは河童のミイラだったかな?(^_^ゞ

「手水舎」

ここのお水は飲めます。冷たくて美味しい水でした、ついでにタオルを浸して

ドボドボのまま首に巻いておくことに。すぐに乾いてしまいますが・・・

「白蛇大明神」

「子授け地蔵尊」「子育て地蔵尊」

「北向地蔵尊」

ちょっとアートな祠、木樽?藁葺き屋根も面白い。

中には小さなお地藏さんが祀られています。一願地蔵で「声に出すことなく

微音にて7へん真言を称えるべし」とあります。大声で怒鳴ってはいけません。

願い事はひとつだけ、さすれば必ず解脱の方法を表し抜苦与楽を与えてくれる

そうです。必ず願いを叶えると書かないところがイイですね。?

余談ですが、子供の頃、童話などで「ひとつだけ願いを叶えましょう」と

言われた時、僕なら「何度でも願いを叶えて下さい」それが願いです。

って言おうと考えてましたが・・・(^_^ゞ

「濡佛(ぬれぶつ)」

釈迦如来坐像ですね、江戸時代から置かれていたものは太平洋戦争の際、

供出され、今のものは昭和58年(1983)に再建されたものです。

大仏さんの下には可愛いお坊さんが・・・キノコではありません。

「護摩堂」修験根本道場

中にはご本尊のミニチュアモデル?

矜羯羅(こんがら)、制多迦(せいたか)の二童子を従えた不動明王像、

隅には役行者の像も祀られていました。

「太子堂」

堂内には元三大師も祀られています。「おみくじ」を発案された僧ですね。

さて本堂ですが、右手の石積みが気になりますね。

2004年に再建された、まだ真新しいお堂です。

「抱きつき柱」

『本堂内撮影禁止』でしたが、お寺の方に訊ねてみると、内陣ご本尊の撮影は

困るけれど、それ以外だったらどうぞご自由に・・・ってことでした。

ご本尊はどうして駄目なのかとの質問には、ただの像ではなく開眼法要により

魂を入れてたものだから、宗教的にも他の参拝者にも失礼だと言うことでした。

この「抱きつき柱」は、台風で倒れたヒノキですが、節がちょうど33ヶ所

あったので、何かの縁と本堂再建の際に使用されたのだそうです。

これに抱きついて祈れば、三十三所分の功徳があるのだとか・・・

抱きついている人は見かけませんでしたが。(^_^ゞ

ご本尊は、それまでのものが平成5年の火事で焼けてしまい、新たに造立する

にあたり住職が二十数回インドに赴き、禁輸対象品である白檀の原木をなんと

23トンもインド政府から特例処置を受けて輸入。

その貴重な白檀で「千手千眼観世音菩薩坐像」を造り上げたのは、京仏師の

第一人者?松本明慶大仏師だそうです。

新たなご本尊は3.56m(光背を含めた総高は6.3m)の総白檀造り、

平成16年5月22日、本堂の落慶法要と同時に本尊の開眼法要も行われました。

写真は撮れませんが、拝観することはできます。

内陣に入り直ぐ前で拝観、お身拭いなどすることもできるようです。(別料要)

結構なスケールで、気になる石積みを見てみます。

所々の岩の上に観音像など仏像が置かれており、前は蓮池になっています。

「えんむすび地蔵尊」

悪縁を絶ち、良縁を結んで頂けるお地蔵様だそうです。

おっ!人魚のミイラ?

・・・ちゃうな。(^_^ゞ

壮観ですが、石積み自体には宗教的な意味は無いそうで、土木的な意味で

山崩れを防ぐためのものだそうです。

上からロープを垂らしてあったので、登ってみようかとも思いましたが

専門家じゃないと無理っぽいので自重しました。

「魚濫観音」

ちょっと珍しい?観音様ですが、水かけ観音とされていました。

乾き切っていたのでお水を掛けたら、クッキリとお姿が。

ここの水は、本堂建設の基礎工事の際、湧き出たという細菌ゼロ、水温14度の

水だそうです。

境内からの眺めはよく、三上山(近江富士)まで見えるとのことですが、

この日は湿度が高く、空気が澱んでいて・・・w

さて、「濡佛」像の脇から山道に入ると、観音寺城、繖山三角点に行けます。

観音寺城のことはよく知らなかったのですが、日本百名城の一つになっており

こりゃ行くしかないと・・・最初は歩きやすい山道だったのですが

しだいに険しくなり、石段道というより崩落跡?それより何より大群のヤブ蚊の

襲撃に遭い、あえなく敗退・・・途中から逃げるように戻りました。

汗だくでまた自動販売機のある休憩所へ、そこにはなんと観音寺城のスタンプが。

ま、途中撤退したとは言え、行こうとしたのだから日本百名城のスタンプ帳には

スタンプをゲット!・・・逆さまで二重捺しになってしまった。(^_^ゞ

奥の院もあったのですが、あまりもの暑さと、奥の院に行く途中にはこれまた

ロープを頼りに登らないといけないような険しい場所もあるとか・・・

即座に断念いたしました。8月15日、時期が悪かったかも。

○宗派:天台宗(単立寺院) ○開基:聖徳太子

○御本尊:千手千眼観世音菩薩 ○創建:推古天皇13(605)年

御詠歌「あなとうと 導きたまえ観音寺 遠き国より 運ぶ歩みを」

2013.8/15、観音正寺 蓮池にて。(SX50SH)

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉 〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉 〈同型参考写真〉

〈同型参考写真〉