行かれたことがある方も多いでしょうね。天台宗妙法院の境外仏堂、

通称:三十三間堂。

本堂は国宝、中には国宝の木造千手観音坐像、木造風神・雷神像、木造

二十八部衆立像と重文の木造千手観音立像(1001体)が詰まっています。

後白河上皇が平清盛に命じて1165年に創建したもので、もともとは

院政を行なう離宮として建てた法住寺殿であり、その本堂でした。

創建当初は五重塔などもある本格的な寺院だったようです。

〈法住寺殿(ほうじゅうじどの)・址碑〉

後白河天皇は在位わずか3年で譲位した後、上皇となり後白河院として

34年に亘りここを院御所とし、院政を行ないました。

当時の法住寺殿は広大なもので南殿、西殿、北殿の三御所があり、上皇の

住まいがあった南殿に建てられたのが蓮華王院(三十三間堂)です。

当時は大きな池があったようですが、今は名残りだけ・・・

後白河院の治世は保元・平治の乱、治承・寿永の乱と戦乱が相次ぎ

二条天皇・平清盛・木曾義仲との対立により、幾度となく幽閉・院政停止

に追い込まれますがそそのたびに復権を果たしている。

大河ドラマ・平清盛をご覧になった方は思い出して下さい、松田翔太を。

印象的だった伊東四朗は白河上皇ですからね。(^_^ゞ

ま、この頃は平安末期、権力争いで乱れに乱れていたので、なかなか

頭の整理が難しいです。この法住寺殿も1183年、木曾義仲の夜襲により

焼失します。ただし三十三間堂は奇跡的に焼失を免れました。

法住寺殿は1191年、源氏の援助により再建されますが、後白河院は

戻ってすぐに体調を崩し、翌年1192年春に崩御されます。

この年号、1192年。私らは「いい国作ろう鎌倉幕府」の語呂合わせで

日本初の武家政権、鎌倉幕府成立の年として覚えたのですが・・・

今は「いい箱作ろう鎌倉幕府」、1185年が新定番のようですね。

しかも初の武家政権ではなく平氏の武家政権に次ぐ。となっている。

〈法然塔・名号石〉 〈写経奉納塔〉

後白河法皇の13回忌にて、法然上人が「六時礼讃」という法要を

修したことを記して建てられた石塔。(鎌倉時代)

参集の人々に紙筆を与えて写経を勧めたという。

南無阿弥陀仏と刻まれた文字は法然上人の筆跡から起こしたもの。

〈夜泣き泉〉

平安時代、堂僧が夢のお告げにより発見した。夜、水の涌く音が

人のすすり泣きに聞こえることからこの名が付いたという。

やがて地蔵尊が祀られ、子どもの夜泣き封じの信仰が生まれた。

〈手水鉢〉

「いつも冷たくて美味しく、お腹を痛めることのない極楽井で、

汲んでも尽きず、汲まないときも余ることのない不思議な泉」と

古今著聞集に記されているそうです。

あくまで伝承で、今は当時と位置も違い飲料水ではありません。

〈鐘楼〉

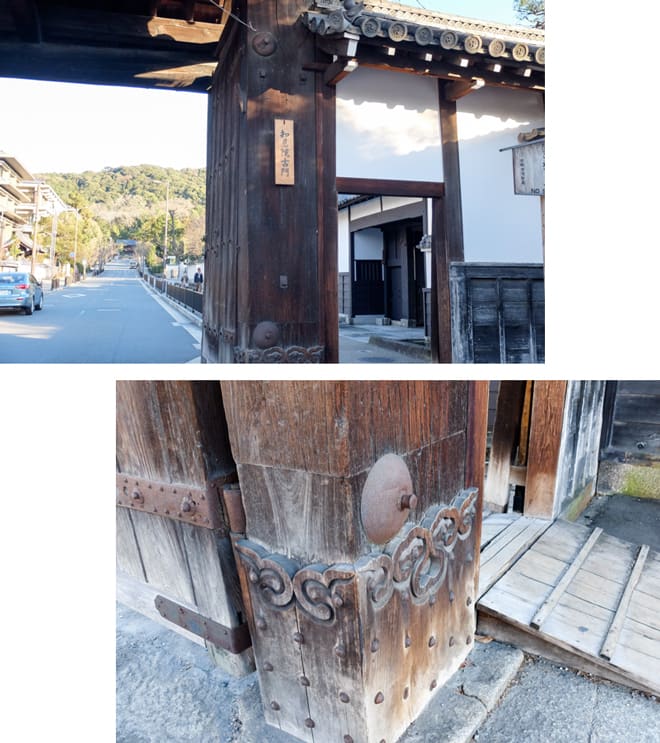

〈東大門〉

〈東大門からつづく回廊塀〉

修復されたばっかりか(一部まだ途中)朱塗りが鮮やかでした。

本堂のくすんだ佇まいとは対照的ですが、創建当時の本堂は

朱塗りで内部も極彩色だったそうです。いずれ復元されるかも。

訪ねたのが2月14日だったから、木瓜の花と蝋梅。季節外れですね。

南大門、西門もありますが、本堂正面に位置するこの東大門が

正門なんでしょうね。

ここも荒廃していたのを秀吉、秀頼が再建に尽力しました。

これが太閤椿かな・・・?

護摩焚きの跡かな?

庶民からは「頭痛山 平癒寺」と言われていたようです。

今でも頭痛封じのお守りもありますが・・・

その訳は後白河上皇が酷い頭痛に悩まされていたところ、上皇の前世は

蓮花坊という修行僧で、その髑髏が熊野・岩田川に沈んでおり、髑髏を

貫いて柳が生え、風に揺られて柳が当たることが頭痛の原因だとの

お告げを受け、川底より引き揚げた髑髏を観音像の頭に収めて祀ると、

以後頭痛は消えたとか。柳は棟木に使われたとも言われています。

しかしこの逸話、江戸時代の浄瑠璃によって伝えられており、

真意のほどは・・・実際、観音像の頭に髑髏が収められている事実は

ありませんし、棟木に柳は使われておりません。

蓮華王院の名がこの逸話によるものだと言われたりしますが、そもそも

千手観音の別称は蓮華王ですし。(^_^ゞ

とはいえ、ここでは毎年成人式の日の「大的大会:通し矢」と同じ日に

「楊枝のお加持(やなぎのおかじ)」という頭痛平癒祈願の法要が

行なわれています。

本堂正面の向拝、蟇股(かえるまた)の部分に彫刻があります。

彫刻は犀(さい)・獅子・麒麟の3種類。西本願寺唐門の彫刻に似た

雰囲気があります。これも極彩色だった名残りはあるのですが・・・

〈麒麟〉 〈犀〉

〈獅子〉

鬼瓦も国宝に相応しい立派なものでした。

阿形と吽形が見られ、梵字も書かれています。

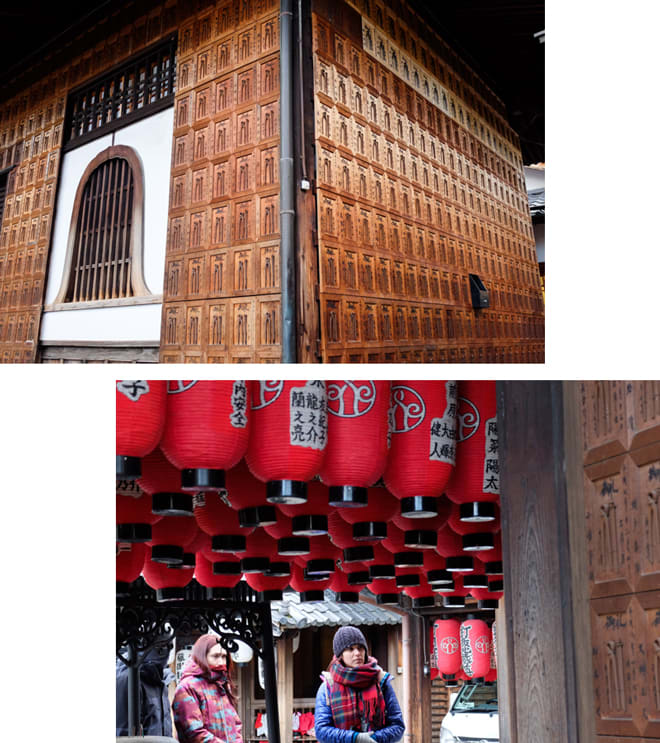

三十三間堂、さすがに凄いお堂です。地上16m、奥行き22m、南北120m

の長大なお堂は、世界一長い木造建築だと言われています。

ご存じのように中はもっと凄いですが、撮影禁止なので・・・

ちょっと算数レベルの計算も交えて数字遊びを。(^_^ゞ

まずは「三十三」という数、これは観音菩薩の変化身三十三身に

もとづく数を表しています。この数にしたがって三十三間なんですね。

ここで言う「間(けん)」は長さの単位ではなく、社寺建築の柱間の

数を表す建築用語です。

柱間が33あるのは本堂の内陣で、建物外部から見る柱間は35あります。

そもそも1間は約1.82m、×33なら60mほどなので半分にしかなりません。

三十三間堂の柱間は2間だとも言えるのですが・・・ムリヤリ?

堂内中央に本尊千手観音坐像を安置。その左右には階段状の仏壇に

なっていて、各10段50列に1,000体の千手観音立像が並んでいます。

壮観、圧巻、おかんもビックリですね。しかも一体一体の表情がすべて

異なっている。体型も微妙にぽっちゃりだったり、痩せてたり・・・

1体見るのに30秒でも1000体見ていたら30000秒=500分、

8時間以上かかります。(^_^ゞ

千手観音さん、頭上に11の顔をつけ左右に20本づつ、両脇に40の手が

ついています。1本につき、それぞれ25の救いの働きがあるといわれる

ので、40×25=1000。つまり「千」の救いがあると考えられています。

千の手が千体、百万もの救いの手が・・・

ところで、千体、千体と言ってますが、千手観音立像は本尊の背後にも

1体あり、計1001体なんです。その1体だけ室町時代に作られたもので、

かつては各地に出張してご寄進を募るために用いられていそうで

「行像尊」の名前で呼ばれています。

これでご本尊も入れれば、1002体の千手観音像が置かれていることに。

ただし、5体は東京・京都・奈良の国立博物館に寄託されていますし、

年に10~20体は専門家による修理・清掃が施されます。その立ち位置

には「現在修復中」の看板が置かれています。

フルメンバー揃うことはまずありませんが、もし揃えば合掌印の2本

真手(しんしゅ)も含めて、42,084手と12,024の頭が見られる?

現在の三十三間堂は、平清盛が後白河上皇のために建てましたが、

実は先代、平忠盛(清盛の父)も鳥羽上皇(後白河上皇の父)のために

同様な三十三間堂を造くっていました。お互い父の真似をした?

左京区岡崎にあったようですが、現存していません。

1185年、京都で起こった大地震によって崩壊してしまいました。

折しも平家一門が壇ノ浦で滅亡した直後のこと、なんとも歴史の

奇縁を感じるできごとです。

この日本最長の軒下(トップ画)を使って行なわれたのが「通し矢」。

全長(小口から小口まで)121.7m、高さ4.5~5.3m、幅2.36m。

三十三間堂の西側軒下を南から北に矢を射通す競技です。いくつかの

種目があったようですがメインイベントは、夕刻に始め、翌日の同刻

まで24時間一昼夜1万本前後の矢を射続ける「大矢数」が有名です。

軒下だから、かなり強い弓で座ったままの姿勢で的をめがけて射る。

10,000本の矢を放つには、8.64秒に1本、それを24時間射続ける

ことになります。まさに“矢継ぎ早”・・・

ちなみに総矢数や通し矢(命中)は「矢数帳」に記載されています。

最高記録はと言うと、紀州藩士・和佐大八郎の総矢数13,053本、

通し矢8,133本。このとき大八郎は18歳、なんとも凄い!これって、

36400秒(24時間)÷13053本=約6.62秒。的中率は約62.3%。

現在は「大的大会」という通し矢にちなんだ大会が毎年、成人式の

日に行なわれています。

新成人の晴れ着姿での競技は、正月ならではの華やかさで、

京都の風物詩のひとつです。

これは、お堂の西隣の広場で60m先の的をゆっくり狙います。(^_^ゞ

さて、写真が撮れるのはお堂の外観と周りだけ・・・ザンネンナコトニ!

〈久勢稲荷大明神〉 〈宝篋印塔〉

〈太閤塀〉

安土・桃山時代、1588年頃築造。方広寺の遺構。

豊臣秀吉が方広寺大仏殿を創建した際、蓮華王院(三十三間堂)も

方広寺の境内に取り込まれたためその工事に伴って築造されたもの。

かつては西にもありましたが、現存する当時のものは南の塀のみ。

〈歌碑・梁塵秘抄〉 〈百僧供養碑〉

〈西門〉

内側から見た画像です。外側には「洛陽古跡 通し矢射場」の木札が

掲げられています。この門から外部への出入りはできません。

もともと秀吉が方広寺を造った際に建てられた西大門は、

東寺の南大門として移設され、現存しています。

修学旅行の定番スポットなんでしょうが、京都に住んでいると

逆に行く機会がなく、初めて訪ねましたが素晴らしいところですね。

ここもまた歴史の坩堝、ディープなドラマを感じられました。

2016.2/14、三十三間堂(蓮華王院)にて。

通称:三十三間堂。

本堂は国宝、中には国宝の木造千手観音坐像、木造風神・雷神像、木造

二十八部衆立像と重文の木造千手観音立像(1001体)が詰まっています。

後白河上皇が平清盛に命じて1165年に創建したもので、もともとは

院政を行なう離宮として建てた法住寺殿であり、その本堂でした。

創建当初は五重塔などもある本格的な寺院だったようです。

〈法住寺殿(ほうじゅうじどの)・址碑〉

後白河天皇は在位わずか3年で譲位した後、上皇となり後白河院として

34年に亘りここを院御所とし、院政を行ないました。

当時の法住寺殿は広大なもので南殿、西殿、北殿の三御所があり、上皇の

住まいがあった南殿に建てられたのが蓮華王院(三十三間堂)です。

当時は大きな池があったようですが、今は名残りだけ・・・

後白河院の治世は保元・平治の乱、治承・寿永の乱と戦乱が相次ぎ

二条天皇・平清盛・木曾義仲との対立により、幾度となく幽閉・院政停止

に追い込まれますがそそのたびに復権を果たしている。

大河ドラマ・平清盛をご覧になった方は思い出して下さい、松田翔太を。

印象的だった伊東四朗は白河上皇ですからね。(^_^ゞ

ま、この頃は平安末期、権力争いで乱れに乱れていたので、なかなか

頭の整理が難しいです。この法住寺殿も1183年、木曾義仲の夜襲により

焼失します。ただし三十三間堂は奇跡的に焼失を免れました。

法住寺殿は1191年、源氏の援助により再建されますが、後白河院は

戻ってすぐに体調を崩し、翌年1192年春に崩御されます。

この年号、1192年。私らは「いい国作ろう鎌倉幕府」の語呂合わせで

日本初の武家政権、鎌倉幕府成立の年として覚えたのですが・・・

今は「いい箱作ろう鎌倉幕府」、1185年が新定番のようですね。

しかも初の武家政権ではなく平氏の武家政権に次ぐ。となっている。

〈法然塔・名号石〉 〈写経奉納塔〉

後白河法皇の13回忌にて、法然上人が「六時礼讃」という法要を

修したことを記して建てられた石塔。(鎌倉時代)

参集の人々に紙筆を与えて写経を勧めたという。

南無阿弥陀仏と刻まれた文字は法然上人の筆跡から起こしたもの。

〈夜泣き泉〉

平安時代、堂僧が夢のお告げにより発見した。夜、水の涌く音が

人のすすり泣きに聞こえることからこの名が付いたという。

やがて地蔵尊が祀られ、子どもの夜泣き封じの信仰が生まれた。

〈手水鉢〉

「いつも冷たくて美味しく、お腹を痛めることのない極楽井で、

汲んでも尽きず、汲まないときも余ることのない不思議な泉」と

古今著聞集に記されているそうです。

あくまで伝承で、今は当時と位置も違い飲料水ではありません。

〈鐘楼〉

〈東大門〉

〈東大門からつづく回廊塀〉

修復されたばっかりか(一部まだ途中)朱塗りが鮮やかでした。

本堂のくすんだ佇まいとは対照的ですが、創建当時の本堂は

朱塗りで内部も極彩色だったそうです。いずれ復元されるかも。

訪ねたのが2月14日だったから、木瓜の花と蝋梅。季節外れですね。

南大門、西門もありますが、本堂正面に位置するこの東大門が

正門なんでしょうね。

ここも荒廃していたのを秀吉、秀頼が再建に尽力しました。

これが太閤椿かな・・・?

護摩焚きの跡かな?

庶民からは「頭痛山 平癒寺」と言われていたようです。

今でも頭痛封じのお守りもありますが・・・

その訳は後白河上皇が酷い頭痛に悩まされていたところ、上皇の前世は

蓮花坊という修行僧で、その髑髏が熊野・岩田川に沈んでおり、髑髏を

貫いて柳が生え、風に揺られて柳が当たることが頭痛の原因だとの

お告げを受け、川底より引き揚げた髑髏を観音像の頭に収めて祀ると、

以後頭痛は消えたとか。柳は棟木に使われたとも言われています。

しかしこの逸話、江戸時代の浄瑠璃によって伝えられており、

真意のほどは・・・実際、観音像の頭に髑髏が収められている事実は

ありませんし、棟木に柳は使われておりません。

蓮華王院の名がこの逸話によるものだと言われたりしますが、そもそも

千手観音の別称は蓮華王ですし。(^_^ゞ

とはいえ、ここでは毎年成人式の日の「大的大会:通し矢」と同じ日に

「楊枝のお加持(やなぎのおかじ)」という頭痛平癒祈願の法要が

行なわれています。

本堂正面の向拝、蟇股(かえるまた)の部分に彫刻があります。

彫刻は犀(さい)・獅子・麒麟の3種類。西本願寺唐門の彫刻に似た

雰囲気があります。これも極彩色だった名残りはあるのですが・・・

〈麒麟〉 〈犀〉

〈獅子〉

鬼瓦も国宝に相応しい立派なものでした。

阿形と吽形が見られ、梵字も書かれています。

三十三間堂、さすがに凄いお堂です。地上16m、奥行き22m、南北120m

の長大なお堂は、世界一長い木造建築だと言われています。

ご存じのように中はもっと凄いですが、撮影禁止なので・・・

ちょっと算数レベルの計算も交えて数字遊びを。(^_^ゞ

まずは「三十三」という数、これは観音菩薩の変化身三十三身に

もとづく数を表しています。この数にしたがって三十三間なんですね。

ここで言う「間(けん)」は長さの単位ではなく、社寺建築の柱間の

数を表す建築用語です。

柱間が33あるのは本堂の内陣で、建物外部から見る柱間は35あります。

そもそも1間は約1.82m、×33なら60mほどなので半分にしかなりません。

三十三間堂の柱間は2間だとも言えるのですが・・・ムリヤリ?

堂内中央に本尊千手観音坐像を安置。その左右には階段状の仏壇に

なっていて、各10段50列に1,000体の千手観音立像が並んでいます。

壮観、圧巻、おかんもビックリですね。しかも一体一体の表情がすべて

異なっている。体型も微妙にぽっちゃりだったり、痩せてたり・・・

1体見るのに30秒でも1000体見ていたら30000秒=500分、

8時間以上かかります。(^_^ゞ

千手観音さん、頭上に11の顔をつけ左右に20本づつ、両脇に40の手が

ついています。1本につき、それぞれ25の救いの働きがあるといわれる

ので、40×25=1000。つまり「千」の救いがあると考えられています。

千の手が千体、百万もの救いの手が・・・

ところで、千体、千体と言ってますが、千手観音立像は本尊の背後にも

1体あり、計1001体なんです。その1体だけ室町時代に作られたもので、

かつては各地に出張してご寄進を募るために用いられていそうで

「行像尊」の名前で呼ばれています。

これでご本尊も入れれば、1002体の千手観音像が置かれていることに。

ただし、5体は東京・京都・奈良の国立博物館に寄託されていますし、

年に10~20体は専門家による修理・清掃が施されます。その立ち位置

には「現在修復中」の看板が置かれています。

フルメンバー揃うことはまずありませんが、もし揃えば合掌印の2本

真手(しんしゅ)も含めて、42,084手と12,024の頭が見られる?

現在の三十三間堂は、平清盛が後白河上皇のために建てましたが、

実は先代、平忠盛(清盛の父)も鳥羽上皇(後白河上皇の父)のために

同様な三十三間堂を造くっていました。お互い父の真似をした?

左京区岡崎にあったようですが、現存していません。

1185年、京都で起こった大地震によって崩壊してしまいました。

折しも平家一門が壇ノ浦で滅亡した直後のこと、なんとも歴史の

奇縁を感じるできごとです。

この日本最長の軒下(トップ画)を使って行なわれたのが「通し矢」。

全長(小口から小口まで)121.7m、高さ4.5~5.3m、幅2.36m。

三十三間堂の西側軒下を南から北に矢を射通す競技です。いくつかの

種目があったようですがメインイベントは、夕刻に始め、翌日の同刻

まで24時間一昼夜1万本前後の矢を射続ける「大矢数」が有名です。

軒下だから、かなり強い弓で座ったままの姿勢で的をめがけて射る。

10,000本の矢を放つには、8.64秒に1本、それを24時間射続ける

ことになります。まさに“矢継ぎ早”・・・

ちなみに総矢数や通し矢(命中)は「矢数帳」に記載されています。

最高記録はと言うと、紀州藩士・和佐大八郎の総矢数13,053本、

通し矢8,133本。このとき大八郎は18歳、なんとも凄い!これって、

36400秒(24時間)÷13053本=約6.62秒。的中率は約62.3%。

現在は「大的大会」という通し矢にちなんだ大会が毎年、成人式の

日に行なわれています。

新成人の晴れ着姿での競技は、正月ならではの華やかさで、

京都の風物詩のひとつです。

これは、お堂の西隣の広場で60m先の的をゆっくり狙います。(^_^ゞ

さて、写真が撮れるのはお堂の外観と周りだけ・・・ザンネンナコトニ!

〈久勢稲荷大明神〉 〈宝篋印塔〉

〈太閤塀〉

安土・桃山時代、1588年頃築造。方広寺の遺構。

豊臣秀吉が方広寺大仏殿を創建した際、蓮華王院(三十三間堂)も

方広寺の境内に取り込まれたためその工事に伴って築造されたもの。

かつては西にもありましたが、現存する当時のものは南の塀のみ。

〈歌碑・梁塵秘抄〉 〈百僧供養碑〉

〈西門〉

内側から見た画像です。外側には「洛陽古跡 通し矢射場」の木札が

掲げられています。この門から外部への出入りはできません。

もともと秀吉が方広寺を造った際に建てられた西大門は、

東寺の南大門として移設され、現存しています。

修学旅行の定番スポットなんでしょうが、京都に住んでいると

逆に行く機会がなく、初めて訪ねましたが素晴らしいところですね。

ここもまた歴史の坩堝、ディープなドラマを感じられました。

2016.2/14、三十三間堂(蓮華王院)にて。

こんなやつね。

こんなやつね。