竹生島は周囲2キロ、面積は0.14平方キロメートルという小さな島ですが

琵琶湖の最深部に近いところにポコッと頭を出している感じ。

船着き場を除いてはほとんど断崖、考えてみると不思議な島です。

調べてみるとその成り立ちが分りました!(科学的じゃないけど・・・)

多多美比古命(伊吹山の神)が、浅井姫命(浅井岳=現在の金糞岳の神)と高さを

競い、負けた多多美比古命が怒って浅井姫命の首を切り落とした。その首が琵琶湖に

落ちて竹生島になったという。

金糞岳(標高1317m)は滋賀県2位の高峰で、今、最高峰の伊吹山(標高1377m)は、

竹生島の高さを差し引くと本来は2番目だったというわけです。

納得していただけたでしょうか・・・(^_^ゞ

25分の航海(ん、海じゃないから航湖?)を終えて、途中、鯨に船底を破られる

事も無く、無事上陸♪ 神社仏閣が険しい斜面にチラチラ見えます。

この島はお寺参り以外はこれといった観光もできないのに、三ヶ所の港から

1日4便、定期便が往復しているので結構賑わっています。

船着き場から参道に至るまでには、ちょびっと土産店などのお店も並んでいます。

団体ツアー客も多いようですね、関東の某クルマディーラーの旗も見ましたよ。

古来より神の住む島として信仰の対象となっていたこの島には、

都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ)と西国三十三観音霊場、三十番札所である

巌金山 宝厳寺(がんこんさん ほうごんじ)があります。その参道は・・・

道ではなく、勾配も厳しい石段。167段あるとか・・・数えてませんが。

左のはバリアフリーの装置かと思いましたが、そうでは無さそうですね。荷物用?

途中までしかありませんでしたが、これを改良して椅子に座ったまま登れるように

すると良いかもね。

都久夫須麻神社(竹生島神社)は、雄略天皇3年(420年)に浅井姫命を祀る

小祠が作られたのに始まると伝えられています。

そりゃ、この島は浅井姫命(あざいひめのみこと)の首やもんね・・・

一説には首が沈む時に「都布都布(つふつふ)」という音がしたので「都布失島」

という名前になったとも・・・もうエエか?(笑)

最初の鳥居の額には「竹生島神社」と書かれており、右に折れると神社の方へ。

真っ直ぐ参道の石段を登って行くと二の鳥居、これには「巌金山」の額が。

一気に上っていきたいところですが、先を見るとまだ・・・

この石段脇にもちょこちょこスポットがあるので、見物しながら休みましょう。

「本坊」 「湖底深井」

この「瑞祥水(ずいしょうすい)」、平成14年に掘られた霊泉だそうです。

昭和62年頃より川鵜(カワウ)の異常繁殖により、緑樹は枯れ、山崖は崩れ、

全島にわたって大きな被害を受けていました。

もともと島一帯は殺生を堅く禁じていますから、漁船や釣り人も近寄りません。

それをいい事に?日本でも有数の川鵜のコロニーになったようです。最近は木々に

縄を張って近づけなくしたり、駆除!が行われかなり減ったようですが・・・

山からの湧き水が涸れ果て、困っていたところ、ご住職の夢枕にご本尊様が

「ここに井戸を掘れ」とのお告げがあったそうで、工事は難航、1年間かけて

深さ230メートル(湖底下 約130メートル)より、清浄水が出たそうです。

それにしてもこの何ともひょうきんな龍さんは・・・?

放っておいたら逃げていくのでしょうか、紐でぐるぐる縛られてましたよ。(^_^ゞ

「月定院」と「護摩堂」

「鐘楼」

石段を登り終えると少し広場になっており、「本堂(弁財天堂)」があります。

本尊の大弁財天は、江ノ島・宮島と並ぶ「日本三弁財天」の一つで、その中で

最も古い弁財天です。そのため、ここでは大弁財天と称しているようです。

(ご本尊は秘仏で60年に一回開帳、次回の開帳は2037年となります)

宝厳寺は、奈良時代(724)聖武天皇が、夢枕に立った天照皇大神より

「江州の湖中に小島がある。その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ」

というお告げを受け、僧 行基をつかわし、堂塔を開基させたのが始まりです。

行基は、弁才天像をご本尊として本堂に安置。翌年には、観音堂を建立し、

千手観音像を安置しました。

弁財天はもともとインド古代信仰の水を司る神「サラスヴァティー神」です。

よくお寺では弁天池があり、そこに島をつくって弁天様を祀る弁天堂がありますが

此処の場合、弁天池にあたるのが琵琶湖だとしたらスケールが・・・

ちなみに東京 寛永寺の不忍池弁天堂は、琵琶湖の竹生島になぞらえて不忍池に

中之島を築き、建立されたものだそうです。

平安時代末期頃からは観音と弁才天信仰の島として栄えていたのですが、

明治時代になり神仏分離令が発布された際、神社にせよと言われ廃寺の危機に。

どうも七福神の一員、弁財天は神社イメージが強かったようで・・・

寺側は、弁才天は仏教の仏であると主張して譲らず。一悶着の結果、宝厳寺と

都久夫須麻神社に分離することになり、仏教寺院としての存続は果たしましたが

本堂は神社に引き渡すことに。本堂のないままに仮安置の大弁才天でしたが、

昭和17年、現在の本堂が再建されました。

納経所、ここでも団体ツアーの添乗員が一人で大量の納経帳を出すものだから

並んだ家内も随分待たされたようです。

巡礼ツアーでは当たり前のようになっていますが、何だかなぁ・・・です!

「納経所」

「不動明王」

それでは、いよいよ内部へ・・・

ご本尊である行基が彫った大弁財天像は秘仏なので見られませんが、

竹生島最大の祭礼行事「蓮華会(れんげえ)」の頭役(とうやく)が奉納した

弁財天像が左右に安置されていました。

なお、北近江を支配していた戦国大名、浅井(あざい)氏が頭役を努めた際、

奉納した弁財天像も後陣に置かれているようです。

本堂(弁才天堂)の中は「幸せの願いダルマ」で埋めつくされていました。

このダルマは、心にある悩みや苦しみを弁天様に打ち明け、安らぎと幸せを願う

ダルマとして奉製されており、備え付けの用紙に住所、氏名、願い事を一つ書き、

ダルマの底にある穴にその用紙を詰めて、代金と引き替えにダルマの底にシールを

貼ってもらい蓋をし、納めるのだそうですが・・・

「本堂(弁才天堂)」

1942年に平安時代様式で新築されたもので、寺内最大の建物。

「五重石塔」(重文)

「手水舎」

重文の五重石塔は、鎌倉時代のもので高さ2.5mほど。石材は滋賀郡の山中から

採れる小松石だそうです。

五層の仏塔は、地・水・火・風・空の五大をかたどったものといわれています。

手水捨の横の石段を上ると(またぁ!)三重塔、宝物殿があります。

そこが一番高いところかな、その後、下って「都久夫須麻神社」へと向かいますが

・・・それはまた次回。(^_^ゞ

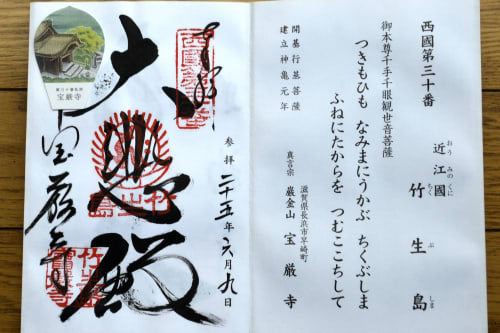

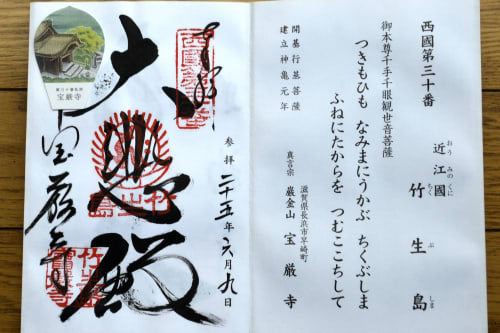

2013.6/9、竹生島 宝厳寺にて。

○宗派:真言宗豊山派 ○開基:行基

○御本尊:千手千眼観世音菩薩(観音堂) ○創建:神亀元(724)年

御詠歌「月も日も 波間に浮かぶ 竹生島 船に宝を 積むここちして」

琵琶湖の最深部に近いところにポコッと頭を出している感じ。

船着き場を除いてはほとんど断崖、考えてみると不思議な島です。

調べてみるとその成り立ちが分りました!(科学的じゃないけど・・・)

多多美比古命(伊吹山の神)が、浅井姫命(浅井岳=現在の金糞岳の神)と高さを

競い、負けた多多美比古命が怒って浅井姫命の首を切り落とした。その首が琵琶湖に

落ちて竹生島になったという。

金糞岳(標高1317m)は滋賀県2位の高峰で、今、最高峰の伊吹山(標高1377m)は、

竹生島の高さを差し引くと本来は2番目だったというわけです。

納得していただけたでしょうか・・・(^_^ゞ

25分の航海(ん、海じゃないから航湖?)を終えて、途中、鯨に船底を破られる

事も無く、無事上陸♪ 神社仏閣が険しい斜面にチラチラ見えます。

この島はお寺参り以外はこれといった観光もできないのに、三ヶ所の港から

1日4便、定期便が往復しているので結構賑わっています。

船着き場から参道に至るまでには、ちょびっと土産店などのお店も並んでいます。

団体ツアー客も多いようですね、関東の某クルマディーラーの旗も見ましたよ。

古来より神の住む島として信仰の対象となっていたこの島には、

都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ)と西国三十三観音霊場、三十番札所である

巌金山 宝厳寺(がんこんさん ほうごんじ)があります。その参道は・・・

道ではなく、勾配も厳しい石段。167段あるとか・・・数えてませんが。

左のはバリアフリーの装置かと思いましたが、そうでは無さそうですね。荷物用?

途中までしかありませんでしたが、これを改良して椅子に座ったまま登れるように

すると良いかもね。

都久夫須麻神社(竹生島神社)は、雄略天皇3年(420年)に浅井姫命を祀る

小祠が作られたのに始まると伝えられています。

そりゃ、この島は浅井姫命(あざいひめのみこと)の首やもんね・・・

一説には首が沈む時に「都布都布(つふつふ)」という音がしたので「都布失島」

という名前になったとも・・・もうエエか?(笑)

最初の鳥居の額には「竹生島神社」と書かれており、右に折れると神社の方へ。

真っ直ぐ参道の石段を登って行くと二の鳥居、これには「巌金山」の額が。

一気に上っていきたいところですが、先を見るとまだ・・・

この石段脇にもちょこちょこスポットがあるので、見物しながら休みましょう。

「本坊」 「湖底深井」

この「瑞祥水(ずいしょうすい)」、平成14年に掘られた霊泉だそうです。

昭和62年頃より川鵜(カワウ)の異常繁殖により、緑樹は枯れ、山崖は崩れ、

全島にわたって大きな被害を受けていました。

もともと島一帯は殺生を堅く禁じていますから、漁船や釣り人も近寄りません。

それをいい事に?日本でも有数の川鵜のコロニーになったようです。最近は木々に

縄を張って近づけなくしたり、駆除!が行われかなり減ったようですが・・・

山からの湧き水が涸れ果て、困っていたところ、ご住職の夢枕にご本尊様が

「ここに井戸を掘れ」とのお告げがあったそうで、工事は難航、1年間かけて

深さ230メートル(湖底下 約130メートル)より、清浄水が出たそうです。

それにしてもこの何ともひょうきんな龍さんは・・・?

放っておいたら逃げていくのでしょうか、紐でぐるぐる縛られてましたよ。(^_^ゞ

「月定院」と「護摩堂」

「鐘楼」

石段を登り終えると少し広場になっており、「本堂(弁財天堂)」があります。

本尊の大弁財天は、江ノ島・宮島と並ぶ「日本三弁財天」の一つで、その中で

最も古い弁財天です。そのため、ここでは大弁財天と称しているようです。

(ご本尊は秘仏で60年に一回開帳、次回の開帳は2037年となります)

宝厳寺は、奈良時代(724)聖武天皇が、夢枕に立った天照皇大神より

「江州の湖中に小島がある。その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ」

というお告げを受け、僧 行基をつかわし、堂塔を開基させたのが始まりです。

行基は、弁才天像をご本尊として本堂に安置。翌年には、観音堂を建立し、

千手観音像を安置しました。

弁財天はもともとインド古代信仰の水を司る神「サラスヴァティー神」です。

よくお寺では弁天池があり、そこに島をつくって弁天様を祀る弁天堂がありますが

此処の場合、弁天池にあたるのが琵琶湖だとしたらスケールが・・・

ちなみに東京 寛永寺の不忍池弁天堂は、琵琶湖の竹生島になぞらえて不忍池に

中之島を築き、建立されたものだそうです。

平安時代末期頃からは観音と弁才天信仰の島として栄えていたのですが、

明治時代になり神仏分離令が発布された際、神社にせよと言われ廃寺の危機に。

どうも七福神の一員、弁財天は神社イメージが強かったようで・・・

寺側は、弁才天は仏教の仏であると主張して譲らず。一悶着の結果、宝厳寺と

都久夫須麻神社に分離することになり、仏教寺院としての存続は果たしましたが

本堂は神社に引き渡すことに。本堂のないままに仮安置の大弁才天でしたが、

昭和17年、現在の本堂が再建されました。

納経所、ここでも団体ツアーの添乗員が一人で大量の納経帳を出すものだから

並んだ家内も随分待たされたようです。

巡礼ツアーでは当たり前のようになっていますが、何だかなぁ・・・です!

「納経所」

「不動明王」

それでは、いよいよ内部へ・・・

ご本尊である行基が彫った大弁財天像は秘仏なので見られませんが、

竹生島最大の祭礼行事「蓮華会(れんげえ)」の頭役(とうやく)が奉納した

弁財天像が左右に安置されていました。

なお、北近江を支配していた戦国大名、浅井(あざい)氏が頭役を努めた際、

奉納した弁財天像も後陣に置かれているようです。

本堂(弁才天堂)の中は「幸せの願いダルマ」で埋めつくされていました。

このダルマは、心にある悩みや苦しみを弁天様に打ち明け、安らぎと幸せを願う

ダルマとして奉製されており、備え付けの用紙に住所、氏名、願い事を一つ書き、

ダルマの底にある穴にその用紙を詰めて、代金と引き替えにダルマの底にシールを

貼ってもらい蓋をし、納めるのだそうですが・・・

「本堂(弁才天堂)」

1942年に平安時代様式で新築されたもので、寺内最大の建物。

「五重石塔」(重文)

「手水舎」

重文の五重石塔は、鎌倉時代のもので高さ2.5mほど。石材は滋賀郡の山中から

採れる小松石だそうです。

五層の仏塔は、地・水・火・風・空の五大をかたどったものといわれています。

手水捨の横の石段を上ると(またぁ!)三重塔、宝物殿があります。

そこが一番高いところかな、その後、下って「都久夫須麻神社」へと向かいますが

・・・それはまた次回。(^_^ゞ

2013.6/9、竹生島 宝厳寺にて。

○宗派:真言宗豊山派 ○開基:行基

○御本尊:千手千眼観世音菩薩(観音堂) ○創建:神亀元(724)年

御詠歌「月も日も 波間に浮かぶ 竹生島 船に宝を 積むここちして」