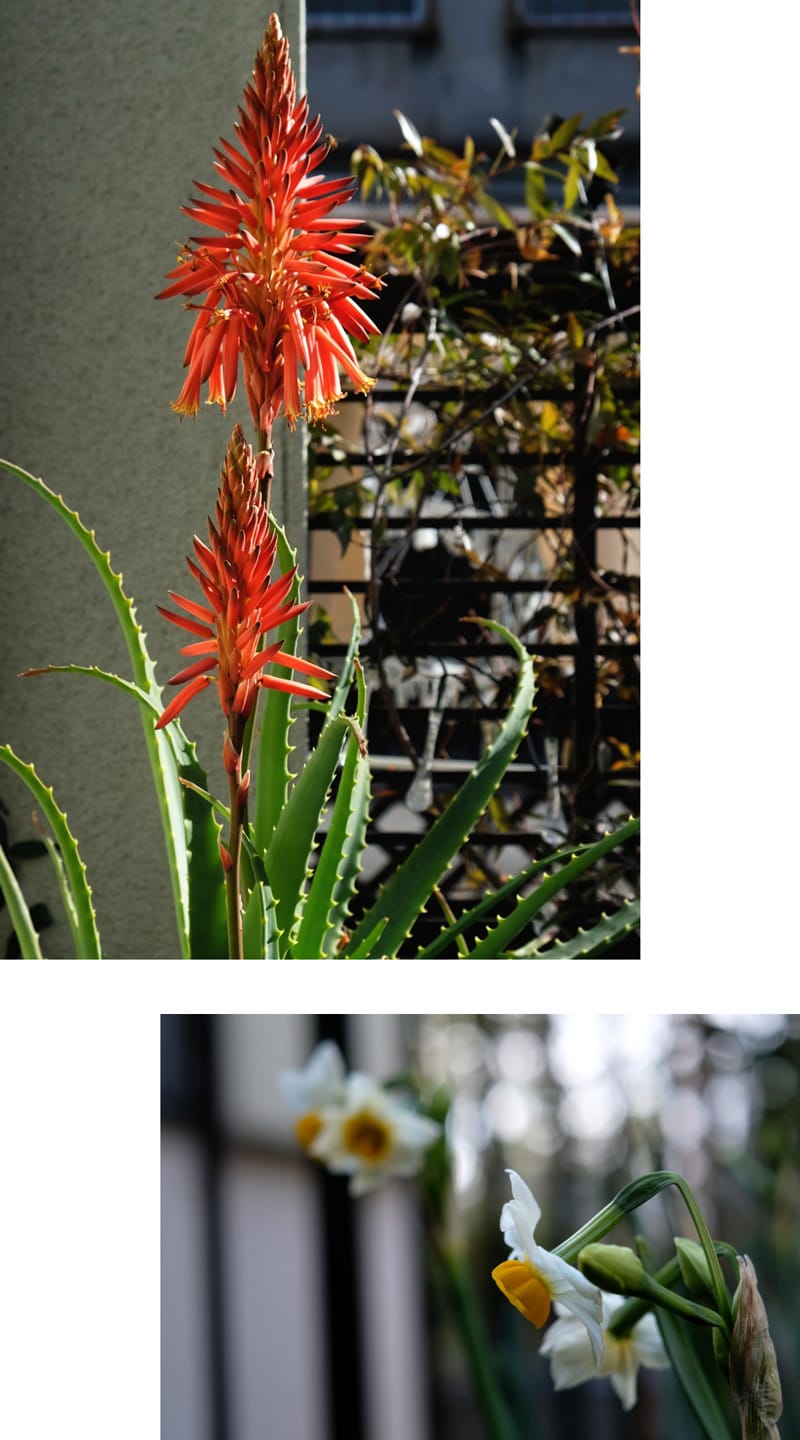

木立アロエ(きだちあろえ・ススキノキ科)

庭の様子をアップするのも久しぶりですが、なにせ冬なんで・・・花が少ない。(^_^ゞ

そんな中、珍しいような珍しくないようなアロエが花を咲かせていました。

万能薬扱いをされることもあるアロエ、歴史は古く、あのクレオパトラも美容と健康のため

愛用したとか?ただ、医学が発達する以前のことですからね、はたして万能薬なのかどうかは?

花言葉も「健康」「万能」とある一方で「悲嘆」「迷信」なんてのもあります。

それでも生薬としてよく使われるのがこのキダチアロエ、食用としては

葉が広くて肉厚なアロエベラが使われるようです。

意外だったのはキダチアロエに関しては、ワシントン条約でその粉末やエキスなど

成分までもが輸出入の制限を受けるとのこと。希少種なんだろうか?理由は知りません。

科名も以前はユリ科とかアロエ科だったのにAPG分類体系で、今はススキノキ科なんて

聞いたことのない科名になっている。よく分からん植物ですね。

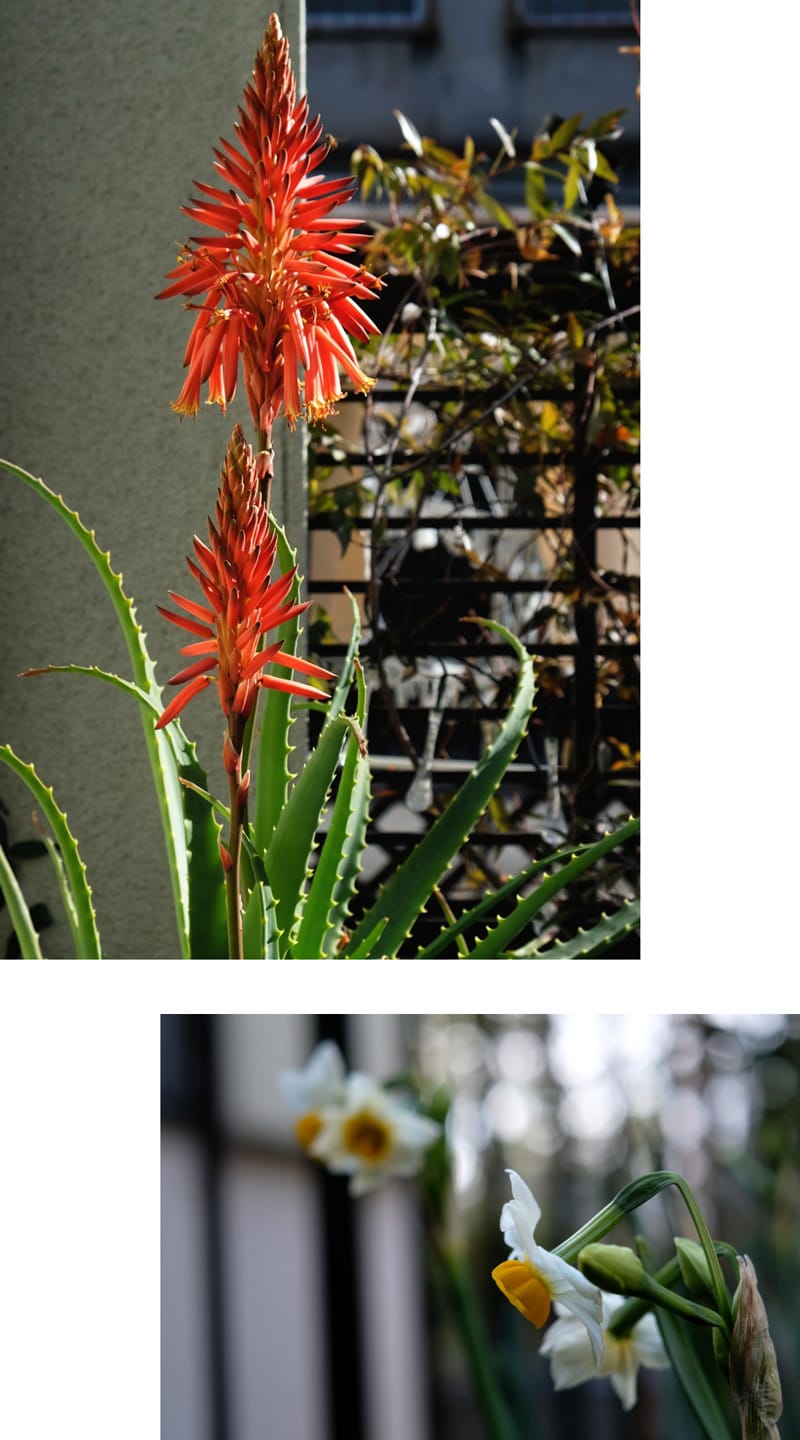

冬の庭の足元を真っ先に飾ってくれます。ウチの庭では春にかけてラッパ水仙など

数種の水仙が時期を少しずらしながら咲いてくれます。

日本水仙(にほんずいせん・ヒガンバナ科)

ヒマラヤ雪の下(ヒマラヤゆきのした・ユキノシタ科)

ちょっと咲き出すのが早いように思うのですが、冬枯れの庭に彩りをそえてくれます。

去年はビオラを植えた花壇、随分長い期間楽しめましたが、今年はパンジーにしてみました。

ビオラかパンジーかは概ね花の大きさで判断するようです。大きいのがパンジーです。

パンジー(スミレ科)

僕らの小学生の頃の花壇といえば三色スミレとひなぎくでした。

ひなぎくをデージーと呼ぶようになって三色スミレもパンジーと呼ぶようになった

と思っていたのですが、厳密には野生のサンシキスミレと野生スミレビオラ・ルテアや

ビオラ・アルタイカを交配させて品種改良されたものがパンジーなんだそうです。

菫(すみれ・スミレ科)

原種のスミレでしょうね、野生のスミレも種類が多くて、これが何スミレなのか

私には判断できませんが。(^_^ゞ

すみれ、たんぽぽ、れんげ草・・・春の野草の代表ですが、スミレは意外と早くから咲いています。

蝋梅(ろうばい・ロウバイ科)

冬の庭には欠かせない花木のひとつかな、花も蝋細工のように半透明で綺麗だし、何といっても

この花の匂いは素敵です♪中国では梅、水仙、椿とともに「雪中の四花」として愛されているとか。

枇杷(びわ・バラ科)

摘花、摘果、袋掛けと少し手間をかけると美味しい実が100個以上も収穫できます。

去年は何が悪かったのか熟す前に落ちてしまった。今年は期待したいな。

万年青(おもと・ユリ科)

クイズ番組の問題になりそうな難読漢字、そもそも原産地が日本もしくは中国ってことで。

常緑多年草だから漢字の「万年青」は納得。中国語でも万年青で通じるようです。

ただこれが日本語で何故「おもと」なのか・・・調べると諸説あって面白かったです。

まず日本でこの植物の位置づけはというと、伝統植物、古典園芸植物として古くから

観賞の対象だったり、愛好家によりとんでもない値段がつけられる利殖の対象になった

時代もある。

「おもと」の名前の由来で最も単純明快な説は、根茎が太くて特徴的なので“大本”から

というもの。これでは面白くない。(^_^ゞ

日本の伝統植物というからには・・・原信仰の地、卑弥呼も関わる宇佐の御許山(おもとさん)

が出てきます。御許山に一大産地があったからというものです。ちなみに大分県には

宇佐神宮奥宮 御許山 大元神社があります。

ちょっとファンタジック(?)なのは、江戸時代には老母草(おもとぐさ)と

書かれていたりするそうです。これは常緑の葉を老母に、赤い実を赤子に見立てて

老母が子を抱く姿から“母人”(おもと)に由来する・・・なんて説もありました。

南天(なんてん・メギ科)

中国原産「南天燭」、日本語では何故か「南天」。古来より日本人は言葉を端折ったり

略したりする癖があるようですね。

この実が実った様子を見ると「燭」も大切な意味があるように思えるのですが・・・

これも古典園芸植物、上記の万年青は長寿や不老イメージで縁起物とされますが、南天は

その名から「難転=難を転ずる」とこじつけ、縁起の良い木とされています。

生命力、繁殖力が強いのは認めます。放っておくと庭中あちこちに南天が育ってしまう、

ブロック塀の隙間もなんのそので。(^_^ゞ

玉竜(たまりゅう・キジカクシ科)

蛇の髭(じゃのひげ・別名:龍の鬚)から園芸種として品種改良されたのが玉竜。

庭にはジャノヒゲも数株あるのですが、単独で茂っているだけ。タマリュウはグランドカバーに

ちょうどいいように小型で葉も短くなっている。

だから特徴的な竜の鬚のような葉っぱは・・・猫の髭より短いかな。

でもこのコバルトブルーの実は龍の眼が光っているようにも見えて神秘的。

万両(まんりょう・サクラソウ科/ヤブコウジ科)

これまた欲張ったお目出度い名前がつけられた庭木、縁起木として南天と同じように

正月に飾られたりします。

冬に真っ赤で艶やかな実をいっぱいつける・・・でもウチの万両はちょっと

名前負けしてるかな、それほど実のつきが良くない気がする。(^_^ゞ

日本人は昔からお金に執着するようで、同じような赤い実がなる古典園芸植物の名前に

実のなり方や数で一両、十両、百両、千両、万両とシリーズのようになっています。

千両(せんりょう・センリョウ科)

よく目にするのはセンリョウかマンリョウだと思いますが、見分け方はセンリョウは

葉の上に実がつく、マンリョウは葉の下にサクランボのようにぶらさがってなります。

十両は藪柑子(やぶこうじ)の別名として、百両は唐橘(からたちばな)の別名です。どちらも万両と同じヤブコウジ科なので実のつき方は似ていますが数が違うようです。

一両はこのシリーズではちょっと特異、でもじつは重要な縁起木なんです・・・

一両(いちりょう・アカネ科)山科毘沙門堂にて。

蟻通し(ありどおし)、一両とも呼ばれる木で今年の初詣の際、毘沙門堂にあったもの。

気になったので調べるつもりで写真に撮っておいたのですが、植物に詳しい馴染みのブロガーさんが

紹介されてこれがイチリョウだと判明、アリドオシだということもね。

細く鋭い棘があるのが特徴で、蟻をも刺し通すとして名付けられたようです。

で、これが何故縁起木として重要かというと、お決まりの駄洒落的こじつけ。

千両万両有り通し・・・となる。ちなみにウチの庭にはこの木がない。(^_^ゞ

庭の様子をアップするのも久しぶりですが、なにせ冬なんで・・・花が少ない。(^_^ゞ

そんな中、珍しいような珍しくないようなアロエが花を咲かせていました。

万能薬扱いをされることもあるアロエ、歴史は古く、あのクレオパトラも美容と健康のため

愛用したとか?ただ、医学が発達する以前のことですからね、はたして万能薬なのかどうかは?

花言葉も「健康」「万能」とある一方で「悲嘆」「迷信」なんてのもあります。

それでも生薬としてよく使われるのがこのキダチアロエ、食用としては

葉が広くて肉厚なアロエベラが使われるようです。

意外だったのはキダチアロエに関しては、ワシントン条約でその粉末やエキスなど

成分までもが輸出入の制限を受けるとのこと。希少種なんだろうか?理由は知りません。

科名も以前はユリ科とかアロエ科だったのにAPG分類体系で、今はススキノキ科なんて

聞いたことのない科名になっている。よく分からん植物ですね。

冬の庭の足元を真っ先に飾ってくれます。ウチの庭では春にかけてラッパ水仙など

数種の水仙が時期を少しずらしながら咲いてくれます。

日本水仙(にほんずいせん・ヒガンバナ科)

ヒマラヤ雪の下(ヒマラヤゆきのした・ユキノシタ科)

ちょっと咲き出すのが早いように思うのですが、冬枯れの庭に彩りをそえてくれます。

去年はビオラを植えた花壇、随分長い期間楽しめましたが、今年はパンジーにしてみました。

ビオラかパンジーかは概ね花の大きさで判断するようです。大きいのがパンジーです。

パンジー(スミレ科)

僕らの小学生の頃の花壇といえば三色スミレとひなぎくでした。

ひなぎくをデージーと呼ぶようになって三色スミレもパンジーと呼ぶようになった

と思っていたのですが、厳密には野生のサンシキスミレと野生スミレビオラ・ルテアや

ビオラ・アルタイカを交配させて品種改良されたものがパンジーなんだそうです。

菫(すみれ・スミレ科)

原種のスミレでしょうね、野生のスミレも種類が多くて、これが何スミレなのか

私には判断できませんが。(^_^ゞ

すみれ、たんぽぽ、れんげ草・・・春の野草の代表ですが、スミレは意外と早くから咲いています。

蝋梅(ろうばい・ロウバイ科)

冬の庭には欠かせない花木のひとつかな、花も蝋細工のように半透明で綺麗だし、何といっても

この花の匂いは素敵です♪中国では梅、水仙、椿とともに「雪中の四花」として愛されているとか。

枇杷(びわ・バラ科)

摘花、摘果、袋掛けと少し手間をかけると美味しい実が100個以上も収穫できます。

去年は何が悪かったのか熟す前に落ちてしまった。今年は期待したいな。

万年青(おもと・ユリ科)

クイズ番組の問題になりそうな難読漢字、そもそも原産地が日本もしくは中国ってことで。

常緑多年草だから漢字の「万年青」は納得。中国語でも万年青で通じるようです。

ただこれが日本語で何故「おもと」なのか・・・調べると諸説あって面白かったです。

まず日本でこの植物の位置づけはというと、伝統植物、古典園芸植物として古くから

観賞の対象だったり、愛好家によりとんでもない値段がつけられる利殖の対象になった

時代もある。

「おもと」の名前の由来で最も単純明快な説は、根茎が太くて特徴的なので“大本”から

というもの。これでは面白くない。(^_^ゞ

日本の伝統植物というからには・・・原信仰の地、卑弥呼も関わる宇佐の御許山(おもとさん)

が出てきます。御許山に一大産地があったからというものです。ちなみに大分県には

宇佐神宮奥宮 御許山 大元神社があります。

ちょっとファンタジック(?)なのは、江戸時代には老母草(おもとぐさ)と

書かれていたりするそうです。これは常緑の葉を老母に、赤い実を赤子に見立てて

老母が子を抱く姿から“母人”(おもと)に由来する・・・なんて説もありました。

南天(なんてん・メギ科)

中国原産「南天燭」、日本語では何故か「南天」。古来より日本人は言葉を端折ったり

略したりする癖があるようですね。

この実が実った様子を見ると「燭」も大切な意味があるように思えるのですが・・・

これも古典園芸植物、上記の万年青は長寿や不老イメージで縁起物とされますが、南天は

その名から「難転=難を転ずる」とこじつけ、縁起の良い木とされています。

生命力、繁殖力が強いのは認めます。放っておくと庭中あちこちに南天が育ってしまう、

ブロック塀の隙間もなんのそので。(^_^ゞ

玉竜(たまりゅう・キジカクシ科)

蛇の髭(じゃのひげ・別名:龍の鬚)から園芸種として品種改良されたのが玉竜。

庭にはジャノヒゲも数株あるのですが、単独で茂っているだけ。タマリュウはグランドカバーに

ちょうどいいように小型で葉も短くなっている。

だから特徴的な竜の鬚のような葉っぱは・・・猫の髭より短いかな。

でもこのコバルトブルーの実は龍の眼が光っているようにも見えて神秘的。

万両(まんりょう・サクラソウ科/ヤブコウジ科)

これまた欲張ったお目出度い名前がつけられた庭木、縁起木として南天と同じように

正月に飾られたりします。

冬に真っ赤で艶やかな実をいっぱいつける・・・でもウチの万両はちょっと

名前負けしてるかな、それほど実のつきが良くない気がする。(^_^ゞ

日本人は昔からお金に執着するようで、同じような赤い実がなる古典園芸植物の名前に

実のなり方や数で一両、十両、百両、千両、万両とシリーズのようになっています。

千両(せんりょう・センリョウ科)

よく目にするのはセンリョウかマンリョウだと思いますが、見分け方はセンリョウは

葉の上に実がつく、マンリョウは葉の下にサクランボのようにぶらさがってなります。

十両は藪柑子(やぶこうじ)の別名として、百両は唐橘(からたちばな)の別名です。どちらも万両と同じヤブコウジ科なので実のつき方は似ていますが数が違うようです。

一両はこのシリーズではちょっと特異、でもじつは重要な縁起木なんです・・・

一両(いちりょう・アカネ科)山科毘沙門堂にて。

蟻通し(ありどおし)、一両とも呼ばれる木で今年の初詣の際、毘沙門堂にあったもの。

気になったので調べるつもりで写真に撮っておいたのですが、植物に詳しい馴染みのブロガーさんが

紹介されてこれがイチリョウだと判明、アリドオシだということもね。

細く鋭い棘があるのが特徴で、蟻をも刺し通すとして名付けられたようです。

で、これが何故縁起木として重要かというと、お決まりの駄洒落的こじつけ。

千両万両有り通し・・・となる。ちなみにウチの庭にはこの木がない。(^_^ゞ

花の少ない時期でも、これだけあれば十分ですね。

冬でもお花がいっぱいのお庭羨ましいです。

P.S.夏には蚊がいっぱいだったのはよく覚えてますが!

家の庭にこれだけの花が咲いてくれると

名前も覚えますね。

万両と言う名前の花があるのですね。

面白いです。

正式名称は、そうなのですね。

子供の頃、実家では「くす玉」と呼んでいました。

竹筒の先端に詰め込んで、後ろから空気圧をかけて音を立てて飛ばすのを、くす玉鉄砲と呼んで遊んでいました。

今の季節は気持ちいいですよ、見通しもいいし・・・

千両、万両、面白い名前をつけるものですね♪

私はツゲの実を鉄砲の玉にしてましたよ。