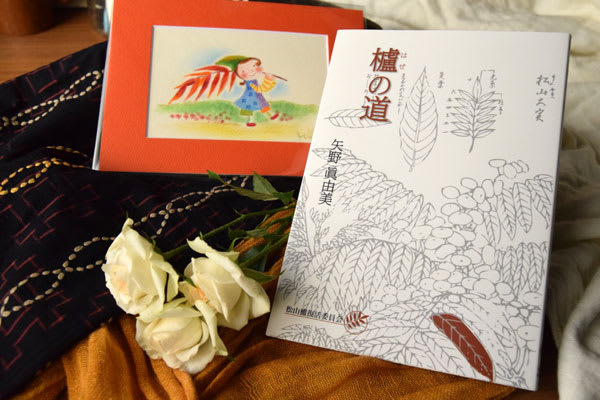

櫨の紅葉が気になって撮影してきました。

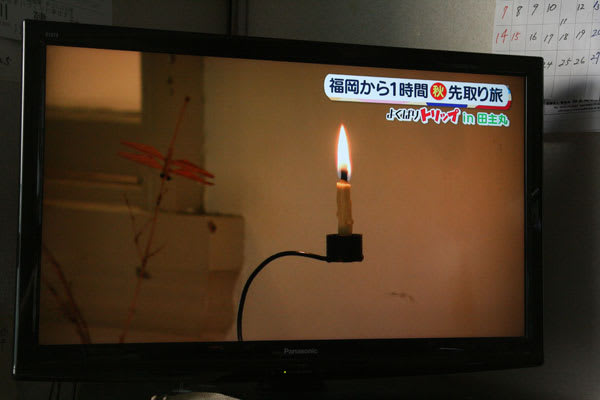

今年は例年より随分はやく寒気が来てしまいました。

寒くならないと櫨は紅葉しないのですが、いきなり寒くなって寒くなって…落葉まで一気に進んでいます。

昨年は12月にならないとここまで紅葉しなかったのになぁ。

カメラを持って撮影に回ろうかと思っていたのですが、時すでに遅しかも。

今年は例年より随分はやく寒気が来てしまいました。

寒くならないと櫨は紅葉しないのですが、いきなり寒くなって寒くなって…落葉まで一気に進んでいます。

昨年は12月にならないとここまで紅葉しなかったのになぁ。

カメラを持って撮影に回ろうかと思っていたのですが、時すでに遅しかも。