Last Updated:April 30,2024

わが国では、米国の民事訴訟における集団訴訟(クラス・アクション)につき実務的な観点から本格的に論じたものが意外と少ない。 (筆者注1) 筆者も決して専門家とはいえないが、米国の大手ローファームであるCovingt on & Burling LLPの8月14日付けブログを読んで、この際、多少踏み込んだ説明を行うべく米国のクラスアクションに関する民事手続法関係サイトを調べてみた。 (筆者注2)

その結果、特に「連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Proceduret)」第23条(d)および(e)(1)(A)等に定める「暫定クラス・アクション(Putative Class Action )」の正確な定義を述べた解説サイトが意外と少なく、また読者層の反応も薄いと感じた(筆者注3) 。一般的に言えばクラスアクションの要件を厳格に訴訟指揮すべ観点から裁判所による適切な命令や被告との示談、却下、和解を許可することがその内容といえるが、この運用は連邦裁判所により運用が一律的でなく、今回取り上げるような裁判所の解釈が話題になる背景と考える。特に筆者が問題視したのは、同裁判所(裁判官はカリフォルニア州北部地区連邦地裁判事 District Judge Lucy Haeran. Koh(46歳) (筆者注4)(筆者注5)がYahhoo!の実務慣行における連邦の人権保護関連法に対する解釈を行った点に注目した。

なお、本件で見るとおり、クラスアクションが起こされこととなった場合、被告は本訴に入る前に、防衛的裁判手続きを取ることはいうまでもないし、クラスアクション自体を起こすことが法律上禁止されている米国法があることも理解しておく必要がある。 (筆者注6)

1.本裁判の論点の概要

推定段階にあるクラスアクション事件「In re Yahoo Mail Litig.」における原告の申し立て内容は次のとおりであった。

”Yahoo!Mail”の ユーザーと非ユーザー間のやり取りのなかに含まれる情報につき”Yahoo!”が従来から慣行として行っている「傍受(intercept)」、「検査(scanning)」、「解析(analyzing)」、「収集」、「保存」行為は連邦法である「通信傍受法(Wiretap Act)」 (筆者注7)、 「保管された通信に関する法律(Stored Communications Act)」の(注5参照)、「カリフォルニア州プライバシー権侵害法(California Invasion Privacy Act):(刑法である)」、 「カリフォルニア州憲法(California Constitution )」に違反すると申し立てた。また同時に原告はこれらの法律違反に基づき、非ユーザーによる推定クラスアクション原告は「差止め救済(injunction relief)」、「宣言的救済(declaratory relief)」、「法定損害賠償(statutory damages)」 (筆者注8)およびYahoo!が得た「不正利益引渡請求(disgorgement)」を求めた。

2.同裁判所は、これら各法律につき、順次、次の決定を行った。

(1)連邦通信傍受法(18 U.S.C.§ 2511(1)(a))の適用について

被告Yahoo!は原告の申し立ての却下をもとめ、現在広く一般的な主張すなわち、通信傍受法は本事件においてEmailにアクセスや検査した時点において、問題となったEmailは保存中で、通過しておらず、傍受は行いようがなかった。この点につき、被告がこの立場を補強すべ裁判手続き上とりたてた証拠を認めなかったとして、この主張は時期尚早であるとして認めなかった。その結果、裁判所は告訴状にいうアクセスした時点でEmailが通過中であったとして事実に関する原告の主張を認めた。

次にYahoo!は傍受法違反に関する告訴を破棄させるべく2番目の主張である「ユーザーの同意」を持ち出した。すなわち、Yahoo!は全Yahoo!Mailのユーザーが同意する”Global Communications Additional Terms of Service(ATOS))”により、傍受や検査に付き同意を得ていると主張した。裁判所は、ASOS文言を改めて検証した結果、メール内容を公開することにつき.同意文言の明確性が得られているとして、原告の請求を棄却した。

(2)「保管された通信に関する法律」の適用について

同裁判所は、同法についての原告の主張すなわち、Yahoo!はYahoo! Mailユーザーと非ユーザー間のメール内容を検査し、その内容を不適切に第三者に開示したという次の申し立てを検討した。

Yahoo!は、原告の主張はどの情報が被告などの間で共有されたかの具体的内容や誰との間で共有されたか、またいかなる目的で共有されたかという「公訴棄却を申し出に対抗するには、告訴内容は裁判所が真実と受け入れる十分な事実を含み、少なくともその告訴が「もっともらしい(plausibly)こと」を暗示させる側面的に支援させるものでなければならない」という連邦最高裁の解釈判例である「Bell Atlantic Corp.対Twombly事件」 (筆者注9)が求める事実関係の特異性を欠くと主張した。同裁判所はYahoo!の主張および棄却申し立てを拒否し、一方原告のYahoo!が第三者とEmailの内容を共有して事実を証拠だてる参照証拠は却下の申し立てを乗り切るの十分であると判示した。

(3)カリフォルニア州プラバシー権侵害法について

カリフォルニア州プラバシー権侵害法に基づく棄却を指示するYahoo!の主張は、前述の通信傍受法に関する主張の繰り返しであった。前述と同様の理由から同裁判所はYahoo!の棄却申し立てを拒否した。

(4)カリフォルニア州憲法について

最後に、裁判所は憲法改正を要するとする原告の要求を破棄した。その際、裁判所はカリフォルニア州憲法がプライバシーの侵害権を確立するために「高いバー」を設定することに言及した。そして一般的に、プライバシーの利益とEmailに関するプライバシーの期待はカリフォルニア法において十分に確立していると言うものであった。

このように、プライバシーの侵害による訴因を申し立てるためには、原告は傍受されたEmailの内容が「機密情報(confidential)」でありかつ「機微情報」である旨申し当てなければならないが、実際はそうではなかった。裁判所は、これらEmailは私的なモノであったとする不十分な主張証拠だけでは被告の申し立て却下させるにははるかに及ばないと判示した。

*************************************************************************************************

(筆者注1)わが国で全体像が見える資料としては、消費者庁「集団的消費者被害回復制度等に関する研究会」第4回(平成21年2月20日)資料 2-1~9「 アメリカにおけるクラス・アクションについて 」が平易かつ詳しい。 なお、2021年2月28日現在「集団的消費者被害回復制度等に関する研究会・報告書」しか閲覧はできない。

なお、消費者庁サイトで「会議・研究会」の資料は2014年以前は閲覧できない、

(筆者注2) 米国の民事訴訟手続に関する法源や関連先URLに付き基本的な解説がコーネル大学ロースクール・サイト”Civil Procedure :An Overview”にある。わが国でも米国訴訟手続きに関する解説書は広く出版されているが、同サイトは基本となる点を理解するうえで必ず目を通しておくべきであろう。

なお、わが国の民事訴訟手続きとの比較に置いて米国の裁判手続き上特筆すべき点をあげておく。

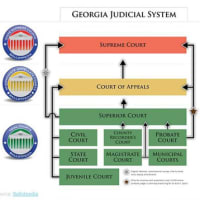

(1)米国では連邦裁判所は「連邦民事訴訟規則」および「連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)」に従い、他方、州裁判所は自州の民事訴訟規則および証拠規則に従う。

(2)連邦裁判所手続きの法源(2009.5.14 筆者ブログなども参照)

① 「裁判準則法(the Rules of Decision Act:28 U.S.C.§1652)」:同法は、州の法(laws)が、合衆国憲法、条約または連邦の制定法に異なる定めがない限り、連邦の裁判所において適用されることを定めている。すなわち、連邦裁判所が州籍相違事件において実体法を生成させることを禁じている

②「連邦最高裁判所規則制定権(授権)法(Rules Enabling Act of 1934:28 U.S.C.2072):同法は連邦裁判所のために実務と手続に関する一般的規則である。規則により実体的権利を縮小、拡大または変更してはならないという重大な制約を課している。

なお、クラスアクションは州籍相違事件としての問題が多々発生する。この事態については、駿河台大学・太田幸夫教授「アメリカ法における近時の実体・手続識別論」が詳しく論じており、本ブログでも一部引用した。

(筆者注3) 「暫定クラスアクション(putative class action)」の説明として、弁護士・ニューヨーク州弁護士 宇野 伸太郎氏の解説「クラスアクション承認基準を厳格化する米国連邦最高裁判決と日本への示唆」から一部抜粋する。

■クラスアクションの承認

クラスアクションは裁判所から「承認」(certification)されて初めて正式なクラスアクションとなる(それ以前は暫定的なクラスアクション(putative class action)として手続が進められる)。

連邦民事訴訟規則23条は、3種類のクラスアクションを定め、それぞれが成立するための要件を定めている。まず、23条(a)は3種類のクラスアクションに共通する要件として、

(1) 提案されているクラス構成員が十分に多数であり(多数性)、

(2) クラス構成員が共通の事実問題又は法律問題を有し(争点の共通性)、

(3) クラス代表者がそのクラスに典型的な請求又は防御を有し(代表者の請求・防御の典型性)、

(4) クラス代表者が公平適切にクラスを代表できる(代表の適切性)

ことを定めている。

なお、より米国の詳しい解説としてはJustice Matters Action Center”What Is Putative Class Action”等が参考になる。

(筆者注4) コオ判事は、160年にわたるカリフォルニア州北部地区連邦地裁における歴史において初代のアジア系アメリカ人の裁判官であり、また、最初の女性の韓国系アメリカ人の合衆国憲法第3章(Article Ⅲ)にもとづく裁判官であり、2人目の韓国系アメリカ人の連邦地裁判事である。米国メデイアが注目している女性判事である。

なお、同判事の両親は韓国からの移民であり、母親は脱北者(탈북자)で元韓国の単科大学教授である。(ニューヨークタイムズのブログ解説等)

(筆者注5) わが国で憲法Article Ⅲ判事の関する政治的プロセスなどは、ほとんど解説らしきもものはない。裏話を解説しているリーガルガイド・サイト「第Ⅲ章連邦地裁判事にあるために必要とされるステップ」を参考として引用しておく。

(筆者注6) 例えば、連邦裁判所の場合、被告が連邦政府や州政府やその官吏であったり、被告の団体規模が100人以下の場合はクラスアクション自体を起こすことはできない。

(筆者注7) スノウデン事件や国家安全保障、国際テロの発生など通信傍受法めぐる議会など改正の動きは著しい。

(筆者注8) 「法定損害賠償」とは、私法上の損害賠償の一種であり、与えられた損害の程度に応じて賠償額を算定するのではなく、制定法の範囲内で規定するものをいう。

(筆者注9) Bell Atlantic Corp.対Twombly事件」2007年5月21日判決(550 U.S. 544(2007) の先例としての意義につき、2010年8月28日の 筆者ブログ「米国「スケアウェア詐欺」に見る国際詐欺グループ起訴と国際犯罪の起訴・裁判の難しさ(その1)」の(筆者注9)で次のとおり解説引用している。

*同判決は、連邦民事訴訟規則(the Federal Rules of Civil Procedure)12条(b)(6)に関し、連邦最高裁は約50年間普及してきた「訴えの却下の申立(motion to dismiss)」の解釈につき一連の判決でその解釈基準を変更した。(以下、略す)

******************************************************************************

Copyright © 2006-2014 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only.

You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.