徳川斉昭の書いた手紙は、公的機関に保存されているだけでも2-3千通あるそうで、筆まめな人だったようですが、字も上手だったようです。江戸後期の書家で漢詩人だった市河米庵は、草書ではお相手できそうだが、斉昭の八分(はっぷん)は近世第一であり、決して大名芸ではないといっているそうです。八分とは、秦の時代に公文書で使われたという隷書のうち、前漢の後半頃に派生して生まれた、線を波形にして、筆端をはねあげる書体だそうです。

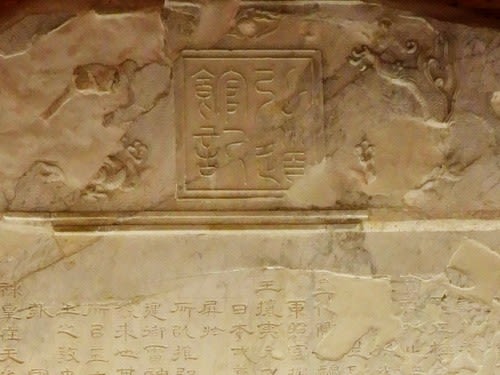

弘道館碑(八卦堂 三の丸1-6)

題字も碑文も斉昭が書いたそうです。下の碑文は、八分のようです。東日本大震災で被災しましたが復興しました。それでも、そうとう剥離のあとが残っています。

偕楽園記碑(偕楽園 常盤町1-3-3)

これはそうとう形象的というか、装飾的というか、そんな感じの書体です。これも、題字、碑文共に同じ書体で書かれていて、斉昭の筆のようです。

要石(かなめいし)歌碑(弘道館鹿島神社 三の丸1-6-4)

「行末(ゆくすえ)も 踏みな違へそ(踏み違えるな) 蜻島(あきつしま) 大和の道ぞ 要なりける」 飛んで書かれていて、たいへん分かりづらい歌です。

扇面の歌(弘道館 三の丸1-6-29)

「弘道館の梅をよめる 斉昭 芦原の 瑞穂の国の 外までも にほひ伝へよ 梅の華園」とあるそうです。草書は、そうとうくせのある書体のようです。

藤田東湖墓誌(常磐共有墓地 松本町13-34)

「表誠之碑」が斉昭の書のようです。