(13:14)

2018年4月21日(土)

大月市民会館で大月市郷土研究会による歴史講演会が開かれました。

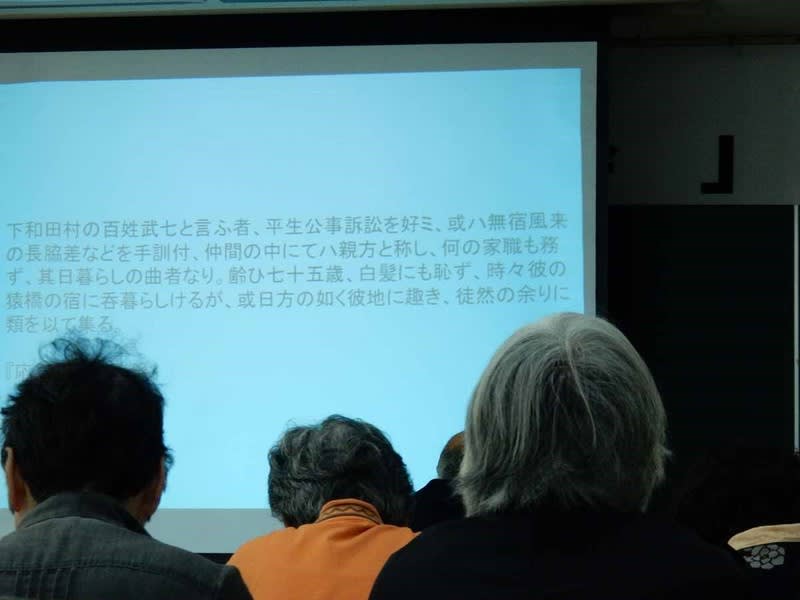

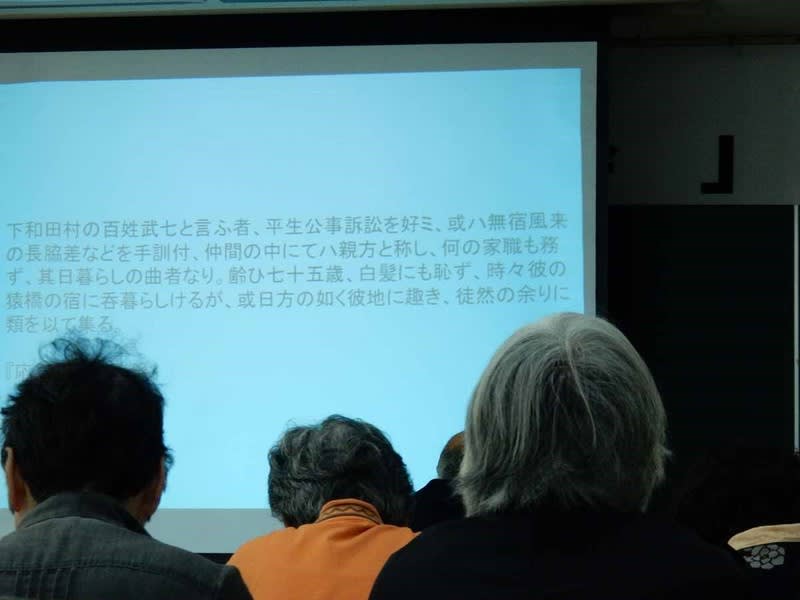

天保騒動の首謀者となった、下和田村次左衛門こと森武七についてでした。

回覧板が回ってきたので、興味があったので出席しました。

演題 「長脇差と葡萄」

講師 大月市猿橋町福泉寺寺族 神戸大学大学院教授 小笠原博毅先生でした。

講演会には90名も来られたそうです。

郷土研究会 会長さん 仁科義民さんの挨拶です。

郷土研究会 顧問 西室泰照さんの挨拶です。

講師の小笠原先生です。

森武七については、私が2010年10月にブログに載せた記事があるので、それをもう一度載せたいと思います。

葛野川を少し入った所に、郡内一揆の代表の一人である森武七の墓があります。

↑が森武七の墓です。

↑クリックで拡大します。

大月市の指定文化財になっています。

※山梨百名山の「滝子山」の中に、森武七について書かれている個所があったので、一部抜粋しました。

滝子山を右に見て山中を急ぐ男があった。

クマザサを分け、ミズナラの木につかまり、周囲に気を配りながら進む。

1836(天保7)年8月23日、男は大月・下和田の治左衛門(武七)だった。

郡内一揆の代表の一人。

ここから東へ十数キロ、扇山のふもとにある自宅を目指していた。

(扇山ではなく、百蔵山の間違いだと私は思います。武七は下和田の住人で、下和田は百蔵山のふもとです。)

治左衛門が犬目の兵助とともに代表となった一揆勢が、滝子山から南へ流れる滝子沢の天神坂林に集合したのは、3日前の20日。

回状を見た22ヵ村の代表が次々と集まった。

準備を整え21日早朝、国中の春日居・熊野堂にある米問屋に向かった。

笹子峠を越えた一揆勢は数千人に膨れあがった。

無宿人、無頼の徒が加わって一揆は変質、2人の代表の統制から離れていった。

22日、治左衛門は一揆を見限って郡内へ引き返す。

「大月市史」の「治左衛門自首書」によると、甲州街道を避けて北にう回した。

天目山中で一泊。

平ッ沢峠で郡内に入り、3日前に意気高く見上げた滝子山の反対側に分け入った。

尾根を越えて真木の桑西に下り馬立峠、西奥山、葛籠峠、東奥山、葛野川を渡って数日後、下和田へ。

これが「大月市史」が推定するルートだ。

下和田では桂川に注ぐ蛇骨沢に身を潜めた。

ここで兵助を逃亡させた後、26日に自首。

11月に石和の牢(ろう)内で病死した。

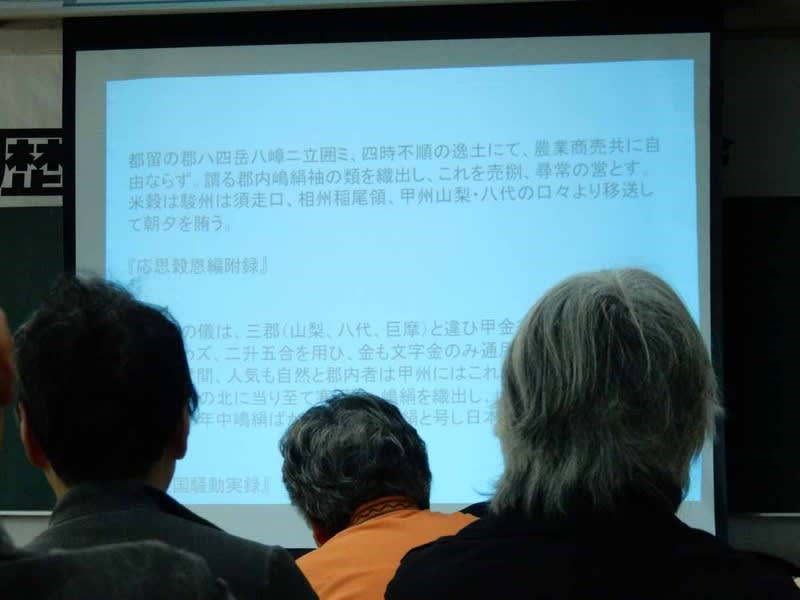

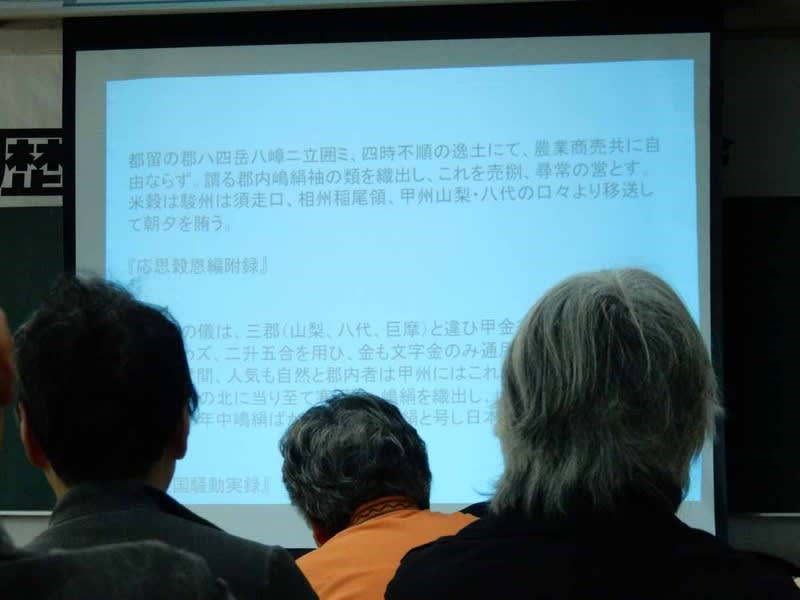

一揆は凶作による飢きんが原因だった。

それでも山村の人たちは、貧しい暮らしの中から、役人に捕まった治左衛門らに心を尽くす。

役人にそでの下をつかませたり、綿入れの購入費、薬代を工面して差し入れる。

石和には村人2~3人を常駐させた。

滝子山は郡内一揆の出発と終えんを見届けた。

また貧しい山村の結束の象徴の役割も果たした。