落とした?スマホが戻る・・・

木曜日の鍼灸は今年最後、少し早く着いたので、ファクトリーでR-1を数個買って、星空さんにあげよう、時間は大丈夫かなとスマホで時間を確認(腕時計を忘れた為)したらしい。バックに入れて(これも らしい・・記憶が曖昧模糊)急いで用事をすませた。

終わって時間を再確認したときスマホが無い。これは現実。確認したのは確かだけどそれがイツだったか頭から飛んでいる。出がけ忙しく走りまわっていたからか、、、星空治療中にセンセがスマホ宛ににコールしてくれた。音が鳴らないので「きっと最初から持参してなかったのでは」と言われ少し前のことなのに忘れ、暢気にそうかもしれないと思った。

治療中に先生携帯コールが鳴った。発信者はなんと我家人。小樽からの電話で、スマホを拾った人が「大通り交番に届けてあります」と拾った本人が私のスマホで連絡してくれたとのこと。

「エエ~!?」やっぱり落としていたのか、それよりどうして小樽の順からの連絡なのだろうか、

その後の経過は後程・・・※・・・・

詳しいいきさつは未だ不明である。結局、無事その日のうちに我が手に戻って来てくれた。拾ってくれた人の連絡先は警察で分り「ありがとうございました」を電話したが出なかったのでショートメールで伝えました。感謝してもしたりないくらい有難い事実に感謝感激。この嬉しい物語で年末を送れるのは超幸せな出来事であります。謝礼を辞退したというその親切な若者にお礼の気持ちを伝えたいが、、、

同じ日の夜、じょじょ黒猫ギター教室忘年会に参加、マツバリータに便乗。生徒さんは二人だけ、10人くらいで愉しい時を過ごせました。せっちゃんも元気そうで何よりでした。

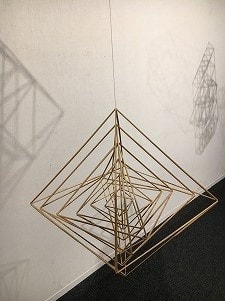

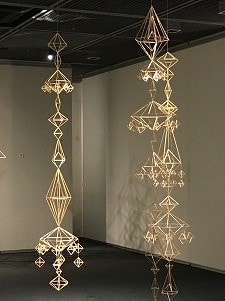

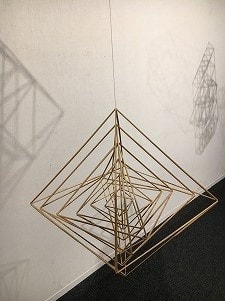

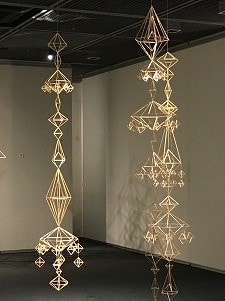

土曜日は星空恒例のクリスマスケーキを頂きに三越へ洋子さんと待ち合わせ。その前に丸井ベンべ屋でのクッキー、大丸藤井で文房具を孫たちへ購入。スカイホールでヒンメリー展etc.開催中。当日はタイミング良く「あらひろこさんカンテレコンサート」もあり美しいヒンメリー(影が美しい)が揺れる中で堪能できました。

木曜日の鍼灸は今年最後、少し早く着いたので、ファクトリーでR-1を数個買って、星空さんにあげよう、時間は大丈夫かなとスマホで時間を確認(腕時計を忘れた為)したらしい。バックに入れて(これも らしい・・記憶が曖昧模糊)急いで用事をすませた。

終わって時間を再確認したときスマホが無い。これは現実。確認したのは確かだけどそれがイツだったか頭から飛んでいる。出がけ忙しく走りまわっていたからか、、、星空治療中にセンセがスマホ宛ににコールしてくれた。音が鳴らないので「きっと最初から持参してなかったのでは」と言われ少し前のことなのに忘れ、暢気にそうかもしれないと思った。

治療中に先生携帯コールが鳴った。発信者はなんと我家人。小樽からの電話で、スマホを拾った人が「大通り交番に届けてあります」と拾った本人が私のスマホで連絡してくれたとのこと。

「エエ~!?」やっぱり落としていたのか、それよりどうして小樽の順からの連絡なのだろうか、

その後の経過は後程・・・※・・・・

詳しいいきさつは未だ不明である。結局、無事その日のうちに我が手に戻って来てくれた。拾ってくれた人の連絡先は警察で分り「ありがとうございました」を電話したが出なかったのでショートメールで伝えました。感謝してもしたりないくらい有難い事実に感謝感激。この嬉しい物語で年末を送れるのは超幸せな出来事であります。謝礼を辞退したというその親切な若者にお礼の気持ちを伝えたいが、、、

同じ日の夜、じょじょ黒猫ギター教室忘年会に参加、マツバリータに便乗。生徒さんは二人だけ、10人くらいで愉しい時を過ごせました。せっちゃんも元気そうで何よりでした。

土曜日は星空恒例のクリスマスケーキを頂きに三越へ洋子さんと待ち合わせ。その前に丸井ベンべ屋でのクッキー、大丸藤井で文房具を孫たちへ購入。スカイホールでヒンメリー展etc.開催中。当日はタイミング良く「あらひろこさんカンテレコンサート」もあり美しいヒンメリー(影が美しい)が揺れる中で堪能できました。

もしかして手根管症候群?

http://www.naoru.com/syukonnkann.htm

私の場合は足もだから違うような気もする。痺れは無いし、重大な感じはしないけど、硬直している時は何とも気持ちが悪く不安がよぎる気分です。かつて仕事で教材棚にしゃがんで向かい寒い時などは足の指も時々なっていた。今は毛糸編みや針仕事、料理で鍋を持っている時に手の自由が利かなくなり硬直する。

http://www.naoru.com/syukonnkann.htm

私の場合は足もだから違うような気もする。痺れは無いし、重大な感じはしないけど、硬直している時は何とも気持ちが悪く不安がよぎる気分です。かつて仕事で教材棚にしゃがんで向かい寒い時などは足の指も時々なっていた。今は毛糸編みや針仕事、料理で鍋を持っている時に手の自由が利かなくなり硬直する。

http://blog.jog-net.jp/201406/article_8.html

http://seikeyuho2.seesaa.net/article/269287948.html

↓転送歓迎記事をコピーしたものです。

近藤亨 ~ ネパールを救った現代の二宮尊徳

近藤亨さんは70歳の誕生日に単身ネパールの秘境に旅立った。

飢えと寒さに泣いている大勢の子供たちを救うために。

■1.70歳、単身でネパールへ出発

ネパールで10数年も国際協力事業団(JICA)の果樹栽柏齧蜑ニとして現地指導をしてきた近藤亨(とおる)さんが定年を迎え、無事に帰国をしたのを祝って、東京で盛大な帰国祝賀会が開かれた。平成3(1991)年のことである。

ブラジルから駆けつけた学友の佐藤隆・元農相はじめ、各界の名士の祝辞が続いた後、近藤さんが答辞に立った。激励に感謝し、JICA時代の悲喜こもごもの思い出を語った後、最後に威儀を正して、こう言った。

__________

皆様、私はこれから再び、今度は一個人の奉仕活動としてネパール中でも秘境中の秘境ムスタンへ間もなく旅立ちます。今後はJICAを離れて全く個人の支援活動ですから、何卒(なにとぞ)一層の熱いご支援を賜りたく切に切にお願い申し上げます。

秘境ムスタンでは、この一瞬でも飢えと寒さに泣いている大勢の子供たちが私どもの温かい援助の手を必死で待ち望んでいるのです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。[1,p18]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

思いがけない決意表明に、会場は一瞬シーンとなり、やがて満場の拍手が湧き起こったが、それが静まると今度は騒然となった。近藤さんの奥さんと娘さんたちは詰め寄って、これまで何も聞かされていなかった、と憤り、佐藤氏も友人として「家庭を守り頑張ってこられた奥さん娘さんと一緒に人並みな家族生活を営んだらどうか」と切々と苦言を呈した。

近藤さんは、こうした猛反対を予想して、あえてこの公の場で自らの決心を公表して、退路を断ったのである。家に帰ってから、近藤さんは家族を集めて、声涙下る思いで堅い決意を伝えた。

__________

このたびの親父の我が儘をどうか黙って許してくれ。必ず、私は秘境の貧しい村人を救うため、立派な仕事をして見せるから。[1,p19]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

決心を変える人間ではないことをよく知っている家族は、半ば諦め、半ばあきれかえった。さらに近藤さんはムスタンでの活動費を捻出するため、先祖伝来の家屋敷や山林まで手放した。

平成3(1991)年6月18日、家族が見送る中を、近藤さんはムスタンに向けて旅立った。70歳の誕生日であった。

■2.「この一瞬でも飢えと寒さに泣いている大勢の子供たち」

ムスタンは、ヒマラヤ山脈の北側にある。標高3千~4千5百メートルの高冷地で、毎秒10~20mの強風が一年中、昼から夕刻まで吹き荒れる。さらに年間降雨量が100~150ミリという超乾燥地帯でもある。世界でも希に見る、農業に不向きな土地であった。

住民が畑で作り、主食としているのは、裸麦、ライ麦、ソバだけで、野菜はソバの緑の葉を茹(ゆ)でて食べる、それがなくなれば、川辺の雑草を食べる。肉や白米は冠婚葬祭の時にしか口に出来ない。これでは栄養も偏り、平均寿命は45歳でしかなかった。

働き手は男女を問わず、カトマンズや、国境を越えてインド、タイ、シンガメ[ルまで出稼ぎに行くが、自分の名前すら書けないので、どこへ行っても最低賃金の重労働の仕事しか得られない。

「この一瞬でも飢えと寒さに泣いている大勢の子供たち」というのは、誇張ではなく、近藤さんが見てきた現実であった。

ムスタン地方の貧しさを救うべく、アメリカの自然保護団体が5年の年月と巨費を投じて、植林を試みたが、失敗して3年前に引き上げていた。またネパール政府がリンゴ栽狽竰{産などの農業振興に取り組んでいたが、いずれも厳しい気候条件下で失敗していた。

近藤さんは、そんな秘境の地に、70歳の老齢ながら、単身で乗り込んでいったのである。

■3.黄金の稲穂

近藤さんが取り組んだプロジェクトの一つに、高地での稲作がある。日本一の水稲王国新潟で生まれ育った近藤さんは、黄金の稲穂をこの地で生み出そうと決心した。

もともと熱帯性植物であるイネを、品種改良してきたとは言え、高地栽狽ヘ日本でも新潟や長野などでの標高1千mが限界だった。それをいきなり標高2750mの河川敷台地で栽狽オようとしたのである。成功すれば、世界最高地での記録となる。

近藤さんは、北海道や青森などの試験場を訪ねて、冷寒用品種の種子を分けて貰い、試しに植えてみた。いずれも、出穂期、穂膨(ばあら)み期までは順調の発育するのだが、最後はすべて「しいな(皮だけで実のないモミ)で終わってしまう。

そんな時、故郷の農業試験場の専門家から、重要なアドバイスを得た。稲はどんなに立派な穂が出来ても、出穂期に15度以下に気温が下がると、「しいな」になってしまう、というのである。

それならと、7月の初めから田んぼの上全面にビニールシートを懸けて、保温してみようと思い立った。しかし、問題は毎日吹く風速10~20mの強風である。これに吹き飛ばされないように、ビニールシートを張らなければならない。

そこで、水田の中に、大量の窒bウ1mほどに立て、その上に縦、横、×字に窒wし渡して、ビニールシートをしっかりと固定した。

3千m近い高地だが、日差しは強い。ビニールシートの下は朝でも水温20度とむっとする温度を保った。毎日、祈る思いで水田を見た。やがて見事な黄金の稲穂が立ち並んだ。どの株も丸々と太り、着粒数も申し分なかった。

平成8(1996)年9月、苦節4年にして、ネパール人青年スタッフたちと、初めての稲刈りを喜びに沸きながら無事に済ませた。その夜、近藤さんは感激に胸が震えて、いつまでも寝付かれなかった。

■4.石垣ャ潟nウス

近藤さんは、この技術を発展させて、標高3千6百mの高冷地ガミ農場で試してみる事とした。富士山頂に近い高さである。

その矢先に、郷里の米作りのアドバイサーから再び貴重な助言が届いた。ャ潟Gステル波板パネルを使えば、ビニールシートより高価だが、耐用年数は15年から20年に延びるという。

さっそく調べてみると、幸運にもカトマンズで、昨年からャ潟Gステル生産工場が操業を開始していた。すぐに透明パネル200枚を発注して、車で運べる所まで運んで貰い、そこからは一人10枚づつ背負って、人力でガミ農場まで運んだ。

パネルは高価なので、少しでも安価に仕上げるために、側面を石垣で囲い、屋根だけャ潟Gステルパネルで張ることにした。石垣は厚さ60センチ、屋根側は2m、裾側は1.5mとして傾斜をつけた。石と石の隙間は泥で密閉した。

石垣作りは家造りに使われる技術で、この地方の人々にはお手の物だった。大小の岩を鉄のハンマーで打ち砕き、小さい金槌(かなづち)で手頃の大きさに形作る。それを直線に張った縄に沿って、垂直に積み上げるのである。

■5.「こんな高地でよくも素晴らしい稲を実らせたものだ」

石垣とャ潟Gステルパネルの組合せは威力を発揮した。日中の強烈な太陽光線による輻射熱がハウス内に籠もり、春から晩秋まで最低でも20度以上、最高は35度に達した。深夜、早朝の外気温は10度前後でも、ハウス内は常夏の熱帯~亜熱帯の気候である。

これに自信を得て、今までの対寒冷用水稲品種ではなく、人気のあるコシヒカリを植えた。石垣ャ潟nウスの高い保温力で、これまでのビニールよりも稲の草丈も優り、豊かな実をつけた。

正式な収量測定のために、国立作物試験場のシレスター博士にカトマンズからヘリコプターで来て貰った。早速、石垣ャ潟nウスに案内すると、博士は驚嘆の声をあげた。「ミスター近藤。こんな高地でよくも素晴らしい稲を実らせたものだ」

正式な収量調査の結果に、博士は仰天した。「なんと素晴らしいことであろう。10アール当たり600キログラム弱、これはネパール平野部の水田地帯に比べて、50パーセント近く多い収量ですよ」

石垣ャ潟nウスは、野菜を作るのにも威力を発揮した。稲の刈り取り後、あるいは通年使う専用ハウスで葉菜類やトマト、ナス、キュウリ、日本カボチャ、メロンなどが次々と見事に実った。真冬でも冬野菜を作って、新鮮な状態で食べることができるようになった。

■6.魚の養殖

稲作と並行して進めたのが、魚の養殖である。チベット高原を源流として、雪解け水を集めながらムスタンを流れるカリ・ガンダキ川上流は、激流のため魚が住める環境ではなかった。そのため、ムスタンではこれまで魚を見たこともない人たちが大部分であった。

近藤さんは水稲栽狽フために、溜め池を作り、冷たい雪解け水をパイプで引き、そこで太陽光で水を温める事を考案していた。その溜め池で魚を養殖すれば、一石二鳥である。

ネパールの国立養魚試験場から鯉の稚魚を入手し、ニジマスは日本の十和田湖の水産試験場から受精卵を分けて貰った。飼料は近隣でとれるソバ、ライ麦などに、カルカッタから入る養鶏用の海魚の乾燥魚骨を混ぜて団子状にして与えると上々の食いつきだった。

稲作が成功した後は、田植えを終えた水田に鯉の稚魚を放し飼いした。ハウス内の高温で育ちも良く、9月上旬までの3ヶ月あまりの間に、2~3センチの稚魚が10センチ前後に成長した。稲刈り直前に鯉をため池に移し、食べたいときに池から捕って、食膳に供する。近所の子供たちも珍しそうに魚を見に来る。

4年目の11月中旬、試しに食べ頃のニジマスや鯉を100キログラム、市場に出した所、あっという間に売り切れた。牛・豚・鶏の肉を忌み嫌うヒンズー教徒の多いネパールで、魚は貴重な動物性タンパク質源として歓迎されたのである。

インド国境近くでも、鯉の養殖がJICAの協力で行われていたが、生活汚水などの影響で、味は泥臭さが抜けきれない。しかし、ムスタンの鯉は、ヒマラヤ山麓の水で養殖しているからおいしく、ニジマスも寄生虫の心配がないので刺身でも食べられるのである。

■7.「ムスタンのリンゴ」

加藤さんはもともと果樹の専門家で、JICA時代にムスタンの状況を調べて、耐寒性の強いリンゴ、アンズ、ブドウ等の果樹栽狽トしていた。その提言に従って、ネパール政府がリンゴ栽狽ノ乗り出したが、失敗していた。指導すべき技師たちが、ムスタンのあまりにも厳しい気候に耐えきれず、定住を拒んだのである。

近藤さんは、自分の提言は決して間違ってはおらず、失敗の原因は、何がなんでもやり通すという意欲の欠如と、ムスタンの厳しい気象条件を無視した技術指導にある、と考えた。

おりしも、リンゴ栽狽ノ失敗したドンバ村の人々が、助けて欲しいと依頼してきた。そのリンゴ園を実際に見て、近藤さんは驚いた。8ヘクタールの園地を立派な高い石垣で囲み、一番高い所に大きな貯水池が設けられ、通水路も立派に作られている。

しかし、葉は未だ9月中旬なのに黄色がかって小さく、所々実がついている木は鈴なりに小さいリンゴが成り放題だった。近藤さんは、2,3年のうちに、立派なリンゴ園に蘇らせてやろうと決心した。近藤さんは村の優秀な若者数人を集めて貰い、手取り足取りの指導を始めた。

__________

うまい大きなリンゴを栽狽キるには絶対にこんなに鈴なりにならせてはいけません。一つの花群に一つ、それも一番真ん中の果実のじっくり太った中心の実を一つだけ残し、後は全部間引いて捨てるのです。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

さらに丈の高い幹を切って、低い位置で実を成らせ、風にやられないようにする、どの枝にも日光が良く当たるように剪定する事などと教えた。若者たちは理解も早く、近藤さんの手足となって良く働いた。

数年を経て、立派なリンゴがたくさんとれるようになった。「ムスタンのリンゴ」としてブランド化され、ネパールの高級スーパーでも取り扱われるようになった。[2]

■8.「日本人の根性」

近藤さんはさらに、松や檜の植林、乳牛の飼育とミルクやバターの生産、小中学校や病院の建設など、八面六臂の活躍を続けている。今も91歳の老齢をものともせず、標高3600mの高冷地の一室に暮らしながら、ムスタンの人々のために尽くしている。

こうした功績が高く評価されて、2013年にネパール民主政府から最高栄誉となる「スプラバル・ジャナセワスリー1等勲章」を外国人としては初めて受賞した。

ムスタンでは近藤さんを知らない人はいない。近藤さんがどこに行っても、子どもからお年寄りまで「近藤バジェ(おじいさん)ナマステ(こんにちは)」と笑顔で挨拶してくる。

「真の国際協力は深い人間愛であり、決して物資、金品の一方的供給ではない。支援を受ける人々が心から感謝し、自らが立ち上がる努力をはらう時、初めてその真価が現われるのである」と言い、「ボランティアやNPOもこういう日本人の根性を勉強しなければいけない」と笑う。[2]

近藤さんの言う「日本人の根性」とは、江戸時代に多くの農村の復興を指導した二宮尊徳を思わせる。その土地の自然に随順しながら、自らの工夫と努力で豊かな生活を作り上げていく。それは自然を守りながら、豊かな生活を作り上げるわが国伝来の道である。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a. JOG(825) 「ブータン農業の父」、西岡京治

30年近くもブータンで農業振興に尽くし、国王からダショーという最高の称号を贈られ、死しては国葬に付された日本人。

http://blog.jog-net.jp/201311/article_6.html

b. JOG(765) 朝鮮農村の立て直しに賭けた日本人

荒廃した朝鮮の農村を建て直そうと、重松は近代的養鶏の普及に取り組んだ。

http://blog.jog-net.jp/201209/article_3.html

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。

1.近藤亨『ネパール・ムスタン物語』★★★、新潟日報事業社、H18

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4861321840/japanontheg01-22/

2. 越後ジャーナル「近藤亨さん、ネパール最高栄誉1等勲章受章 ムスタン地区農業開発の功績認められ」

http://www.palge.com/news/h25/1/20130130kondo.htm

ネパール・ムスタン物語

新潟日報事業社

近藤亨

amazon.co.jpで買う

Amazonアソシエイト by ネパール・ムスタン物語 の詳しい情報を見る / ウェブリブログ商品メ[タル

テーマ

農業

チベット・ブータン

人物探訪

関連テーマ 一覧

家庭菜園

野菜

自然

同じテーマのブログ記事

「農業」 → もっと見る みんなの「農業」ブログ

(11/24)No.825 「ブータン農業の父」、西岡京治

(03/17)NO.790 コメが鍛えた日本人

「チベット・ブータン」 → もっと見る

(06/20)Wing2691 眞子内親王殿下がブータンで訪問されたダショー西岡の事績

(09/28)JOG Tweet 中国(14) チベット侵略56年

(02/15)No.887 人権よりも中国への配慮を優先する「冷酷なハト派」

「人物探訪」 → もっと見る

(08/13)No.1020 下田歌子 ~「ゆりかごを揺らす手が世界を動かす」

(07/23)No.1016 香淳皇后 ~ 昭和天皇を支えたエンプレス・スマイル

(06/04)No.1008 大正天皇と「平和大国日本」のビジョン

http://seikeyuho2.seesaa.net/article/269287948.html

↓転送歓迎記事をコピーしたものです。

近藤亨 ~ ネパールを救った現代の二宮尊徳

近藤亨さんは70歳の誕生日に単身ネパールの秘境に旅立った。

飢えと寒さに泣いている大勢の子供たちを救うために。

■1.70歳、単身でネパールへ出発

ネパールで10数年も国際協力事業団(JICA)の果樹栽柏齧蜑ニとして現地指導をしてきた近藤亨(とおる)さんが定年を迎え、無事に帰国をしたのを祝って、東京で盛大な帰国祝賀会が開かれた。平成3(1991)年のことである。

ブラジルから駆けつけた学友の佐藤隆・元農相はじめ、各界の名士の祝辞が続いた後、近藤さんが答辞に立った。激励に感謝し、JICA時代の悲喜こもごもの思い出を語った後、最後に威儀を正して、こう言った。

__________

皆様、私はこれから再び、今度は一個人の奉仕活動としてネパール中でも秘境中の秘境ムスタンへ間もなく旅立ちます。今後はJICAを離れて全く個人の支援活動ですから、何卒(なにとぞ)一層の熱いご支援を賜りたく切に切にお願い申し上げます。

秘境ムスタンでは、この一瞬でも飢えと寒さに泣いている大勢の子供たちが私どもの温かい援助の手を必死で待ち望んでいるのです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。[1,p18]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

思いがけない決意表明に、会場は一瞬シーンとなり、やがて満場の拍手が湧き起こったが、それが静まると今度は騒然となった。近藤さんの奥さんと娘さんたちは詰め寄って、これまで何も聞かされていなかった、と憤り、佐藤氏も友人として「家庭を守り頑張ってこられた奥さん娘さんと一緒に人並みな家族生活を営んだらどうか」と切々と苦言を呈した。

近藤さんは、こうした猛反対を予想して、あえてこの公の場で自らの決心を公表して、退路を断ったのである。家に帰ってから、近藤さんは家族を集めて、声涙下る思いで堅い決意を伝えた。

__________

このたびの親父の我が儘をどうか黙って許してくれ。必ず、私は秘境の貧しい村人を救うため、立派な仕事をして見せるから。[1,p19]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

決心を変える人間ではないことをよく知っている家族は、半ば諦め、半ばあきれかえった。さらに近藤さんはムスタンでの活動費を捻出するため、先祖伝来の家屋敷や山林まで手放した。

平成3(1991)年6月18日、家族が見送る中を、近藤さんはムスタンに向けて旅立った。70歳の誕生日であった。

■2.「この一瞬でも飢えと寒さに泣いている大勢の子供たち」

ムスタンは、ヒマラヤ山脈の北側にある。標高3千~4千5百メートルの高冷地で、毎秒10~20mの強風が一年中、昼から夕刻まで吹き荒れる。さらに年間降雨量が100~150ミリという超乾燥地帯でもある。世界でも希に見る、農業に不向きな土地であった。

住民が畑で作り、主食としているのは、裸麦、ライ麦、ソバだけで、野菜はソバの緑の葉を茹(ゆ)でて食べる、それがなくなれば、川辺の雑草を食べる。肉や白米は冠婚葬祭の時にしか口に出来ない。これでは栄養も偏り、平均寿命は45歳でしかなかった。

働き手は男女を問わず、カトマンズや、国境を越えてインド、タイ、シンガメ[ルまで出稼ぎに行くが、自分の名前すら書けないので、どこへ行っても最低賃金の重労働の仕事しか得られない。

「この一瞬でも飢えと寒さに泣いている大勢の子供たち」というのは、誇張ではなく、近藤さんが見てきた現実であった。

ムスタン地方の貧しさを救うべく、アメリカの自然保護団体が5年の年月と巨費を投じて、植林を試みたが、失敗して3年前に引き上げていた。またネパール政府がリンゴ栽狽竰{産などの農業振興に取り組んでいたが、いずれも厳しい気候条件下で失敗していた。

近藤さんは、そんな秘境の地に、70歳の老齢ながら、単身で乗り込んでいったのである。

■3.黄金の稲穂

近藤さんが取り組んだプロジェクトの一つに、高地での稲作がある。日本一の水稲王国新潟で生まれ育った近藤さんは、黄金の稲穂をこの地で生み出そうと決心した。

もともと熱帯性植物であるイネを、品種改良してきたとは言え、高地栽狽ヘ日本でも新潟や長野などでの標高1千mが限界だった。それをいきなり標高2750mの河川敷台地で栽狽オようとしたのである。成功すれば、世界最高地での記録となる。

近藤さんは、北海道や青森などの試験場を訪ねて、冷寒用品種の種子を分けて貰い、試しに植えてみた。いずれも、出穂期、穂膨(ばあら)み期までは順調の発育するのだが、最後はすべて「しいな(皮だけで実のないモミ)で終わってしまう。

そんな時、故郷の農業試験場の専門家から、重要なアドバイスを得た。稲はどんなに立派な穂が出来ても、出穂期に15度以下に気温が下がると、「しいな」になってしまう、というのである。

それならと、7月の初めから田んぼの上全面にビニールシートを懸けて、保温してみようと思い立った。しかし、問題は毎日吹く風速10~20mの強風である。これに吹き飛ばされないように、ビニールシートを張らなければならない。

そこで、水田の中に、大量の窒bウ1mほどに立て、その上に縦、横、×字に窒wし渡して、ビニールシートをしっかりと固定した。

3千m近い高地だが、日差しは強い。ビニールシートの下は朝でも水温20度とむっとする温度を保った。毎日、祈る思いで水田を見た。やがて見事な黄金の稲穂が立ち並んだ。どの株も丸々と太り、着粒数も申し分なかった。

平成8(1996)年9月、苦節4年にして、ネパール人青年スタッフたちと、初めての稲刈りを喜びに沸きながら無事に済ませた。その夜、近藤さんは感激に胸が震えて、いつまでも寝付かれなかった。

■4.石垣ャ潟nウス

近藤さんは、この技術を発展させて、標高3千6百mの高冷地ガミ農場で試してみる事とした。富士山頂に近い高さである。

その矢先に、郷里の米作りのアドバイサーから再び貴重な助言が届いた。ャ潟Gステル波板パネルを使えば、ビニールシートより高価だが、耐用年数は15年から20年に延びるという。

さっそく調べてみると、幸運にもカトマンズで、昨年からャ潟Gステル生産工場が操業を開始していた。すぐに透明パネル200枚を発注して、車で運べる所まで運んで貰い、そこからは一人10枚づつ背負って、人力でガミ農場まで運んだ。

パネルは高価なので、少しでも安価に仕上げるために、側面を石垣で囲い、屋根だけャ潟Gステルパネルで張ることにした。石垣は厚さ60センチ、屋根側は2m、裾側は1.5mとして傾斜をつけた。石と石の隙間は泥で密閉した。

石垣作りは家造りに使われる技術で、この地方の人々にはお手の物だった。大小の岩を鉄のハンマーで打ち砕き、小さい金槌(かなづち)で手頃の大きさに形作る。それを直線に張った縄に沿って、垂直に積み上げるのである。

■5.「こんな高地でよくも素晴らしい稲を実らせたものだ」

石垣とャ潟Gステルパネルの組合せは威力を発揮した。日中の強烈な太陽光線による輻射熱がハウス内に籠もり、春から晩秋まで最低でも20度以上、最高は35度に達した。深夜、早朝の外気温は10度前後でも、ハウス内は常夏の熱帯~亜熱帯の気候である。

これに自信を得て、今までの対寒冷用水稲品種ではなく、人気のあるコシヒカリを植えた。石垣ャ潟nウスの高い保温力で、これまでのビニールよりも稲の草丈も優り、豊かな実をつけた。

正式な収量測定のために、国立作物試験場のシレスター博士にカトマンズからヘリコプターで来て貰った。早速、石垣ャ潟nウスに案内すると、博士は驚嘆の声をあげた。「ミスター近藤。こんな高地でよくも素晴らしい稲を実らせたものだ」

正式な収量調査の結果に、博士は仰天した。「なんと素晴らしいことであろう。10アール当たり600キログラム弱、これはネパール平野部の水田地帯に比べて、50パーセント近く多い収量ですよ」

石垣ャ潟nウスは、野菜を作るのにも威力を発揮した。稲の刈り取り後、あるいは通年使う専用ハウスで葉菜類やトマト、ナス、キュウリ、日本カボチャ、メロンなどが次々と見事に実った。真冬でも冬野菜を作って、新鮮な状態で食べることができるようになった。

■6.魚の養殖

稲作と並行して進めたのが、魚の養殖である。チベット高原を源流として、雪解け水を集めながらムスタンを流れるカリ・ガンダキ川上流は、激流のため魚が住める環境ではなかった。そのため、ムスタンではこれまで魚を見たこともない人たちが大部分であった。

近藤さんは水稲栽狽フために、溜め池を作り、冷たい雪解け水をパイプで引き、そこで太陽光で水を温める事を考案していた。その溜め池で魚を養殖すれば、一石二鳥である。

ネパールの国立養魚試験場から鯉の稚魚を入手し、ニジマスは日本の十和田湖の水産試験場から受精卵を分けて貰った。飼料は近隣でとれるソバ、ライ麦などに、カルカッタから入る養鶏用の海魚の乾燥魚骨を混ぜて団子状にして与えると上々の食いつきだった。

稲作が成功した後は、田植えを終えた水田に鯉の稚魚を放し飼いした。ハウス内の高温で育ちも良く、9月上旬までの3ヶ月あまりの間に、2~3センチの稚魚が10センチ前後に成長した。稲刈り直前に鯉をため池に移し、食べたいときに池から捕って、食膳に供する。近所の子供たちも珍しそうに魚を見に来る。

4年目の11月中旬、試しに食べ頃のニジマスや鯉を100キログラム、市場に出した所、あっという間に売り切れた。牛・豚・鶏の肉を忌み嫌うヒンズー教徒の多いネパールで、魚は貴重な動物性タンパク質源として歓迎されたのである。

インド国境近くでも、鯉の養殖がJICAの協力で行われていたが、生活汚水などの影響で、味は泥臭さが抜けきれない。しかし、ムスタンの鯉は、ヒマラヤ山麓の水で養殖しているからおいしく、ニジマスも寄生虫の心配がないので刺身でも食べられるのである。

■7.「ムスタンのリンゴ」

加藤さんはもともと果樹の専門家で、JICA時代にムスタンの状況を調べて、耐寒性の強いリンゴ、アンズ、ブドウ等の果樹栽狽トしていた。その提言に従って、ネパール政府がリンゴ栽狽ノ乗り出したが、失敗していた。指導すべき技師たちが、ムスタンのあまりにも厳しい気候に耐えきれず、定住を拒んだのである。

近藤さんは、自分の提言は決して間違ってはおらず、失敗の原因は、何がなんでもやり通すという意欲の欠如と、ムスタンの厳しい気象条件を無視した技術指導にある、と考えた。

おりしも、リンゴ栽狽ノ失敗したドンバ村の人々が、助けて欲しいと依頼してきた。そのリンゴ園を実際に見て、近藤さんは驚いた。8ヘクタールの園地を立派な高い石垣で囲み、一番高い所に大きな貯水池が設けられ、通水路も立派に作られている。

しかし、葉は未だ9月中旬なのに黄色がかって小さく、所々実がついている木は鈴なりに小さいリンゴが成り放題だった。近藤さんは、2,3年のうちに、立派なリンゴ園に蘇らせてやろうと決心した。近藤さんは村の優秀な若者数人を集めて貰い、手取り足取りの指導を始めた。

__________

うまい大きなリンゴを栽狽キるには絶対にこんなに鈴なりにならせてはいけません。一つの花群に一つ、それも一番真ん中の果実のじっくり太った中心の実を一つだけ残し、後は全部間引いて捨てるのです。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

さらに丈の高い幹を切って、低い位置で実を成らせ、風にやられないようにする、どの枝にも日光が良く当たるように剪定する事などと教えた。若者たちは理解も早く、近藤さんの手足となって良く働いた。

数年を経て、立派なリンゴがたくさんとれるようになった。「ムスタンのリンゴ」としてブランド化され、ネパールの高級スーパーでも取り扱われるようになった。[2]

■8.「日本人の根性」

近藤さんはさらに、松や檜の植林、乳牛の飼育とミルクやバターの生産、小中学校や病院の建設など、八面六臂の活躍を続けている。今も91歳の老齢をものともせず、標高3600mの高冷地の一室に暮らしながら、ムスタンの人々のために尽くしている。

こうした功績が高く評価されて、2013年にネパール民主政府から最高栄誉となる「スプラバル・ジャナセワスリー1等勲章」を外国人としては初めて受賞した。

ムスタンでは近藤さんを知らない人はいない。近藤さんがどこに行っても、子どもからお年寄りまで「近藤バジェ(おじいさん)ナマステ(こんにちは)」と笑顔で挨拶してくる。

「真の国際協力は深い人間愛であり、決して物資、金品の一方的供給ではない。支援を受ける人々が心から感謝し、自らが立ち上がる努力をはらう時、初めてその真価が現われるのである」と言い、「ボランティアやNPOもこういう日本人の根性を勉強しなければいけない」と笑う。[2]

近藤さんの言う「日本人の根性」とは、江戸時代に多くの農村の復興を指導した二宮尊徳を思わせる。その土地の自然に随順しながら、自らの工夫と努力で豊かな生活を作り上げていく。それは自然を守りながら、豊かな生活を作り上げるわが国伝来の道である。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a. JOG(825) 「ブータン農業の父」、西岡京治

30年近くもブータンで農業振興に尽くし、国王からダショーという最高の称号を贈られ、死しては国葬に付された日本人。

http://blog.jog-net.jp/201311/article_6.html

b. JOG(765) 朝鮮農村の立て直しに賭けた日本人

荒廃した朝鮮の農村を建て直そうと、重松は近代的養鶏の普及に取り組んだ。

http://blog.jog-net.jp/201209/article_3.html

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。

1.近藤亨『ネパール・ムスタン物語』★★★、新潟日報事業社、H18

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4861321840/japanontheg01-22/

2. 越後ジャーナル「近藤亨さん、ネパール最高栄誉1等勲章受章 ムスタン地区農業開発の功績認められ」

http://www.palge.com/news/h25/1/20130130kondo.htm

ネパール・ムスタン物語

新潟日報事業社

近藤亨

amazon.co.jpで買う

Amazonアソシエイト by ネパール・ムスタン物語 の詳しい情報を見る / ウェブリブログ商品メ[タル

テーマ

農業

チベット・ブータン

人物探訪

関連テーマ 一覧

家庭菜園

野菜

自然

同じテーマのブログ記事

「農業」 → もっと見る みんなの「農業」ブログ

(11/24)No.825 「ブータン農業の父」、西岡京治

(03/17)NO.790 コメが鍛えた日本人

「チベット・ブータン」 → もっと見る

(06/20)Wing2691 眞子内親王殿下がブータンで訪問されたダショー西岡の事績

(09/28)JOG Tweet 中国(14) チベット侵略56年

(02/15)No.887 人権よりも中国への配慮を優先する「冷酷なハト派」

「人物探訪」 → もっと見る

(08/13)No.1020 下田歌子 ~「ゆりかごを揺らす手が世界を動かす」

(07/23)No.1016 香淳皇后 ~ 昭和天皇を支えたエンプレス・スマイル

(06/04)No.1008 大正天皇と「平和大国日本」のビジョン

森山良子さんのラジオ番組に笹久保伸さんが出演

放送オンエア日程

■FM大分 12月14日木曜日 15時~

■FM山形 12月14日木曜日 28時~

■FMとやま 12月16日土曜日 26時~

■FM三重 12月16日土曜日 28時~

■FM OH! 12月17日日曜日 27時30分~

■FM栃木 12月17日日曜日 28時~

■FM佐賀 12月19日火曜日 20時~

radiko(プレミアム)、ドコデモFM、LismoWave

笹久保伸ライブ演奏ありだが↑有料でしか聴けない。

放送オンエア日程

■FM大分 12月14日木曜日 15時~

■FM山形 12月14日木曜日 28時~

■FMとやま 12月16日土曜日 26時~

■FM三重 12月16日土曜日 28時~

■FM OH! 12月17日日曜日 27時30分~

■FM栃木 12月17日日曜日 28時~

■FM佐賀 12月19日火曜日 20時~

radiko(プレミアム)、ドコデモFM、LismoWave

笹久保伸ライブ演奏ありだが↑有料でしか聴けない。