第14章 日本での実用化と7年間の空白

ジェットエンジンに関する日本での研究と開発は、比較的早くから始められた。航空機工業が産業としての形態を整えたのは、昭和5,6年のことだと云われている。(1)その科学技術的な基礎を構築するために、1920年に東京帝国大学に航空学科が創設された。特に大学での流体力学と燃焼理論に関する研究は、世界的にも進んでいた。ジェットエンジンについては、12.3.4で示したように、種子島大佐の下で研究が開始された。

しかし、当初はエンジン名の「ネ」(燃焼の頭文字)が示すように、初期には構造がより簡単な燃焼器のみを基本とするロケットが注目されていた。それは、陸軍の戦闘機や輸送機のレシプロエンジンの出力が限界に近づいたために、その補助推力を得るためのものであった。しかし、試作と実験を繰り返しても、期待した性能は得られなかった。そして、俄かにジェット機の開発が実用に向かって加速されたのは、海軍によってドイツからもたらされたエンジンの断面図によるものであった。

14.1 日本での実用化

1944年7月、日本からの天然資源と引き換えに取得したドイツのBMW003Aの図面が潜水艦(伊号第29など)で日本に運ばれた。しかし、全ての潜水艦は連合軍により撃沈され、総ての技術史料は海の藻屑と消えたのだが、わずかにシンガポールから空輸された15分の1の断面図だけが日本にもたらされた。そこから、産官学あげての本格的な実用機の開発が急ピッチで進んだ。この時点で、失敗続きとはいいながらも、実機テストを積み重ねていたので、断面図一枚からでも、詳細設計が見通せたのであった。

14.1.1 ネ―0からネ―4まで

1943年(昭和18年)に、陸軍に於いてレシプロに代わる、連続燃焼の燃焼器の開発が俄かに始められた。

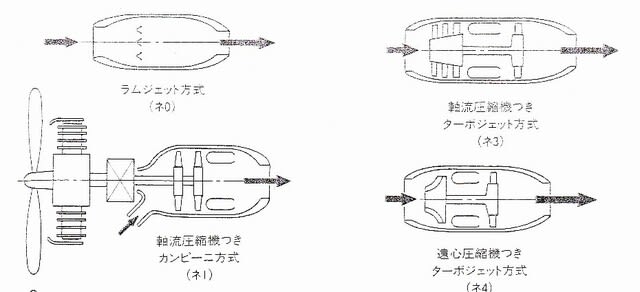

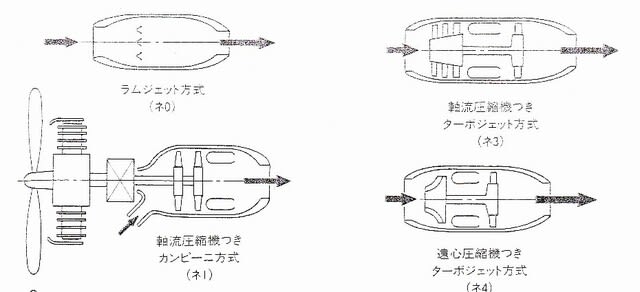

燃焼効率もさることながら、目的はロケットとして機体の下部に装着して補助推進力を得るためのもので、冷態時(非燃焼時)の空気抵抗により優劣が競われた。ネ―0用の燃焼器として候補になった6種類の図を(図14.1)に示す。

図14.1 ネ―0用の燃焼器(2)

図14.2 陸軍航空機用補助ジェットエンジン(2)

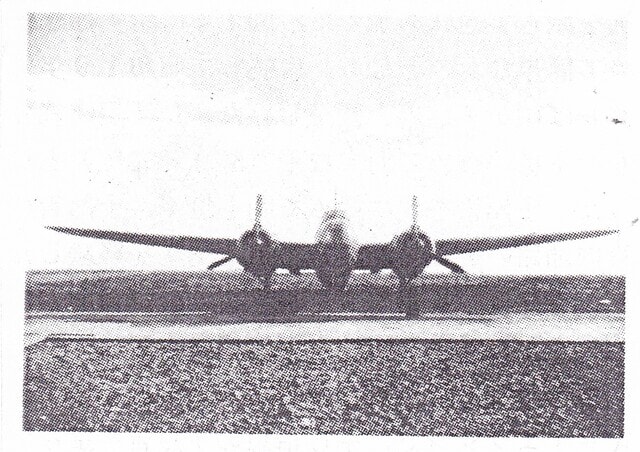

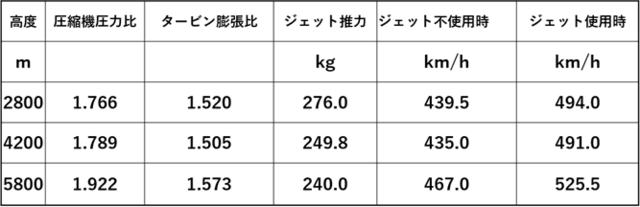

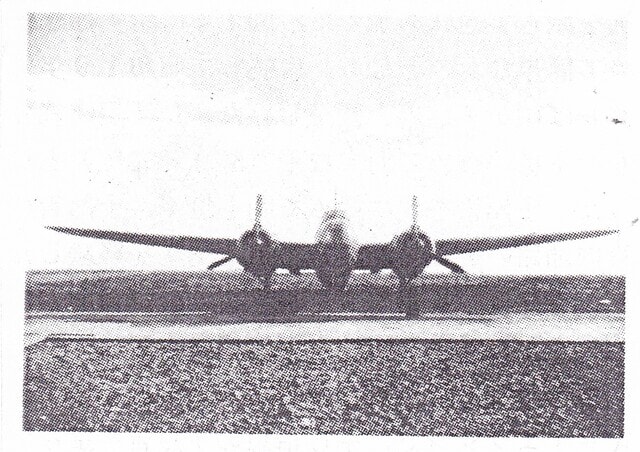

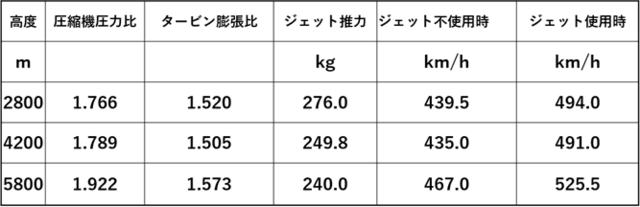

その改良型の燃焼器に圧縮機を取り付けたネ―3(軸流圧縮機)とネ―4(遠心型圧縮機)が、キ―48Ⅱ型の双発軽爆撃機に搭載されて空中試験が行われた。燃焼飛行試験に成功した時の写真を(図14.3)に、その時の性能諸元を(図14.4)に示す。この時点では、軸流式に軍配が上がった。熱効率は悪いが、得られた推力による機速の増加が大きかったためである。

図14.3 キ―48Ⅱ型の第1回燃焼試験飛行(2)

図14.4 ネ―4のエンジン性能((2)のデータより筆者作成)

しかし、これらの成功の裏では、軍用機用のピストンエンジンの質及び生産数の低下が顕著になり、実戦機用の改良と増産と整備に注力されることになり、この種の開発は中断してしまった。そして、それ以降はジェットエンジンの開発は海軍の手にゆだねられることになった。その中断に関して、当時の関係者は『ネ―4による日本初のターボジェット推進飛行を実施し得たものと、今もって痛恨に堪えぬ』(2)(p.31)と激白している。

先に述べたドイツ軍の事情と酷似しており、技術とハードの信頼性欠如が問題だった。

14.1.2 ジェットエンジン「ネ-130,230、330」

ドイツからもたらされた断面図をもとに進められた開発プロジェクトは、海軍の航空技術廠が有名であるが、民間各社でも並行して開発がすすめられていた。そのことは、日立製作所の「日立タービン60周年記念会」から発行された、「第2次世界大戦中の日本におけるジェットエンジン技術」(3)に、当時携わった社員自らの記録として示されている。この書は、A4サイズで21ページにわたり、当時設計や製作に直接に作業にかかわった人たちによる生々しい未公開の資料ということになる。

私は、日立のOB会のご厚意により偶然に入手した。内容の紹介は、いくつかの文節を直接に引用する。すべての文章は、直接かかわった人たちの言葉なのだから、それがベストの方法だと思うゆえである。そもそもの始まりは、このように記されている。三菱、日立、石川島による3社同時並行の競争だったことがわかる。

『“ネ-230”の試作は、1944年(昭19)4月、当時の日立工場松野原動機部長がタービン設計課長の柴田を連れて帝国海軍空技廠に出頭して種子島大佐から潜水艦によってドイツから送られて来たジェットエンジンの断面図を1枚下付されて、至急設計試作せよと命じられたところから発足している。 この席上には見知らぬ民間会社の人達が同席していた。それは、三菱、石川島、中島飛行機からの技術者と責任者達であって、三菱グループ、石川島グループとの競争試作への命令が下された。日立の航空機機体部門は中島飛行機と組むことが示された。』(p.1)

具体的な分担について、ネ-20と、これらのエンジンとの関係は、次のように明確に示されている。

『昭和19年の7月空技廠で、タービンロケットに関する大会議がひらかれ、日立からは松野さんが出席され、私はカバン持ちでお供をした。柴田さんか山中さんもご一緒だったと思うが、記憶はない。この席上ドイツから潜水艦で持ってきたというタービンロケットの組立断面図1枚が配られた。写真で引き延ばしたというこの図面には、寸法が1箇所も記入されていない。 三菱の人だったと思う、使われているボルトの太さを想定してそれから計算してみると、ロケットの全長はこれこれの大きさになると発言した方がおり、うまいところに目をつけたものだと感心した覚えがある。この会議の結果、日立はネ-230の開発を、それを搭載する飛行機は中島飛行機が担当することに決まった。ネ-130は石川島、ネ-330は三菱担当と決まったのもこの会議のときである。ネ-20は空技廠自身が開発を担当したもので、海軍はネ-20 の開発に全力をそそぎ、民間三社の開発にはあまり口出しはしなかったと、いまはそんな気持ちもしている。』(p.15)

そして、直ちに設計と試作が始まった。『唯1枚の断面図を頼りに設計試作することは、戦時下とは言え全くの難題であったが、タービン設計課は全力を挙げてこれに取組み、当時の設計課内で各人の分担を定めて総合設計と部分試作に取組み、翌1945年(昭20)の6月に試作機を組立て、火入れを行うに到った。6月20日のB29による大爆撃によって日立工場は壊滅に等しい状態になったが、この時、試作機2機は高萩工場に移されていて難を免れた。試作を通して最も難行したのは、タービンの中空冷却翼の成形であったと記憶している。』(p.1)

設計については、こんな記述がある。

『「“ネ-230"のネは燃焼する(非火薬燃料を)という意味で230はスラスト・ ホース・パワーが2300馬力であることを示す」と呼称の意味を柴田さんから伺いました。推力の計算は山中さん作成の技術資料にあった計算式に依りました。噴出する 燃焼ガスのモーメンタムからエンジンに吸込まれる空気のモーメンタムを差し引くという理論通りの式でした。ダイヤフラムの設計では燃焼室を出る800 ℃のガスによる熱変形が心配でしたが、別に新しいことはしませんでした。』(p.3)

特に、高圧タービンの冷却設計には苦労をされたようで、試運転の様子も詳細に書かれている。

『高温ガスの中での、ディスク、翼は高温度にならないように、空気圧縮機からの圧縮された空気でディスクのまわりを包み、翼を中空にして圧縮された空気を流入させて、高温化を抑制する構造にすることになったのですが、耐熱合金を中空にする加工は加工工数の関係で困難であることなどからパイプを原材料として 成形加工によって中空空冷翼を成形する方法が採用されました。 製作完了後、高萩の試験場に据付けられて試運転が始まったが、ガス噴出口から見ると翼の温度は相当高い様子である。試運転中に翼が損傷したなら万事休すの気持ちで試運転に携わっていたのですが「青木さん」の記述にありますように仕様通りの出来栄えで試運転が終わりほっとした記憶が強く残っております。』(p.6)

これと同じ経験は、後に1970年から始まる三鷹の航空技術研究所におけるFJR710の高圧タービンの高温試験機に引き継がれることになる。私自身が設計したタービン翼が、回転が上がるにつれて赤色から橙色になり、さらに透明に見えたときには心臓が高鳴った。実に25年間のギャップがあったことになる。

試運転については、ネ-20で活躍する「永野少佐」との関係が示されている。後に、石川島播磨の副社長としてFJR710の設計と、それに続く日英共同開発事業の立ち上がりで、大いに活躍をされた方である。

『起動には30kw程度の電動機が使われましたが自力で加速するところまでもって行くのが思ったほど容易でありませんでした。私はもっと楽に始動出来るものと予想していましたので、それを見てタービン・ブレードの入口側のプレス加工の関係でシャープでなく円くなっていることが気になりました。竹内さんが何かの折りに「ブレードの代わりに円い棒を立てて置いてもタービンは回る 」と言われたことがありますが、空技廠の永野少佐もこれをかなり気にしておられました。』(p.4)

3月に入り、B29による本土爆撃の恐れにより、3月2日と4月11日に、拠点を移したとある。そして、いよいよ試作機の飛行機への取り付けが行われた。

『「ネ-230」は一号機で、中島飛行機製の本体に二号機と共に左右に搭載され、機名は火龍と命名されていたということでした。飛行機の全長11.5メートル、2台のジェットエンジンの中心距離4.5メートル。最大時速約800キロメートル、航続距離1000キロメートルという計画であったとのことでした』(p.8)

その後、日立工場は6月10日にB29の「大爆撃」にあったが、その前に高萩に移動したために、終戦までに9000回転までの運転に成功した。試運転についての記述は以下のとおり。

『私が書いた前記の一文によると、ネ-230の一号機が完成したのは昭和20年5月、ひきつづき2号機、3号機が完成しており、1,2号機は運転の結果使用不可能なまでに破損し、3号機の運転にはいろうとしたときに終戦になってしまったと、残念そうに書いている。ただ私のおぼろげな記憶では、この3台のほかにもう1台あったと思われてならないのである。田無にあった中島飛行機の発動機試運転場に、たしかに一台運びこんでいる。杉林のなかを一部伐りひらいてつくった運転場で、コンクリート造りのものものしい運転室がいくつも並び、人影はなく、こんな処に置いて帰るのかと思ったことをかすかに覚えている。』(p.13)

当時の中島飛行機田無工場の写真(図14.5)によれば、日立や中島の工場は何度も空襲にあったようだが、この写真にある田無工場の「ウナギの寝床」は、無事石川島播磨重工のジェットエンジン工場として21世紀初頭まで存続した。(確かに、工場建屋の形は似ているのだが、ごく近隣の他の工場との説もある)

図14.5 中島航空金属製作所(後のIHI田無工場?)

技術の伝承については、終戦後にGHQの呼び出しに応じて話された内容として、次のような記述がある。

『先生(沼池教授)のお話を要約すると、戦後GHQの呼出しに応じて行ってきた。(中略)米国でできなかったことを君達は成功した。その原因を教えてくれ、ということであった。それは「カルマンの学説に対して、沼池の翼の干渉理論の方が正しかった。軸流圧縮機の効率の良否だ」と説明した。』(p.11)

当時の日本の高速流体理論が、カルマンよりも優れていたとは驚きなのだが、V2500設計時にも、同じことがあった。東大航空学科卒で石川島播磨重工業(現IHI)の若手社員であった八島 聰が書いた圧縮機内の非定常流に関する学位論文(4)が、Rolls-Royceの最先端の理論よりも、はるかに優れていたことが、今も同社内で伝わっている。なお、IHIが担当したネ-210エンジンについては、8月に松本での台上試験で最高回転数までに成功したが、異物吸い込みで破損したと伝えられている。

(注記)田無工場は中島飛行機の工場又は下請け(豊和産業)でアクチュエーターを生産しており、当時の発動機試験場は現在の東大和市にあったガス電の所にありJ01などの開発に使われた、との話もある。

14.1.3 「ネ-20」エンジン

このエンジンの開発時の正式な日本語の記録はない。そこで、実務に携わった芹沢良夫「変転の日々を生きて―海軍ジェットエンジンの開発など」日本機械学会誌 [1984](5)から一部を引用する。

彼の経験はわずかに4か月半だったが、当時の開発プロジェクトの様子を知ることができる。

『昭和19年設計開始、20年4月試作第1号の実験に入った。恐らく試作を12台ぐらい作り、搭載した双発戦闘機「橘花」で試験飛行に成功し,終戦の時はすでに量産に入っていた。私の着任はその実験の初日であったが、挨拶もなく、実験見学、仕事に入った。』(p.1328)

また、当時の技術レベルについては、以下のように記されている。

『実験の始めに,軸流送風機の翼列の知識不足から圧力が出なかつたが,推定で計算をやり直し, ペンチで羽根をひねって見事に圧力を出した。断面図の見違いで,円周上に並んだ円筒状の燃焼室を,一つのリング状の燃焼室と間違え,燃焼の偏りに悩んだ。高圧の燃料ポンプが難しく,多くの変わった試作をしたが,歯車ポンプに落着いた。噴射弁,その直後の空気と燃料を混ぜるスワールカップ,一次,二次の燃焼室の形,溶接の苦労, タービンについても材質,冷却,強度などの努力、またスラストが大きく,軸受でも,ミッチェル式 などいろいろな試作をした。』

ネ-20を搭載した橘花の飛行試験については、周知のように2回目の試験の滑走中に、補助装置のロケットの燃焼時間を誤り、離陸できずに木更津の海に着水し、その歴史を閉じた。それと同時に、全ての技術に関する資料は破棄されてしまった。しかし、米軍に接収されたエンジンは米国で研究され、英文の論文と単行本が存在する。そのリストが下記のように記載されている。

『参考のため「ネ-20」に関する論文と単行本の一部を添えておく。

(10-1)種子島時休氏の研究の全容は,同氏 がSmithsonian Instituteの要請によって書かれた“The Technical History of the Development of the jet Engine in Japan”(1968) に詳しく述べてある。

(10-2)その内容を整理したもの“The Technical History of The Development of The Jet Engine in Japan”という題目で,防衛大学の紀要Vol. 10, No.1 (1970),pp. 23-27.に掲載されている。

(10―3) Robert C. Mikesh 著“KIKKA” (Nomogram Aviation Publications,Mass. 1979)

中には「ネ-20」と「橘花」の生立ちと,specificationが詳しく書かれている。』(5)

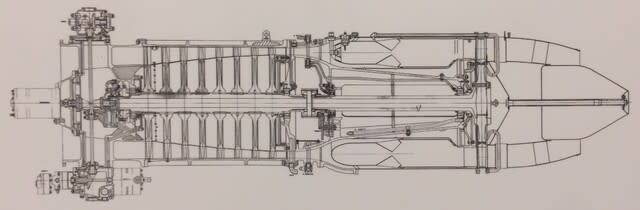

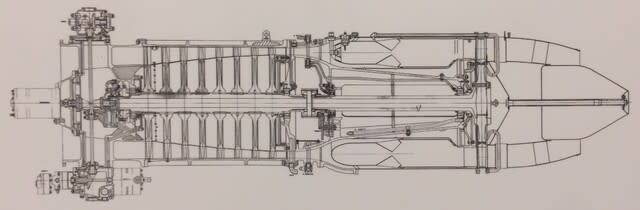

ネ-20エンジンは実物が日本に実在する。(図14.6)その経緯については、技術の系統化の項で述べる。

図14.6 ネ-20エンジンの実物写真(IHI提供)

図14.7 ネ-20エンジンの断面図(IHI提供)

しかし、当時はれっきとした技術の系統が存在した。それは、ネ-10からネ-20への伝承であった。

ネ-10エンジンは、海軍空技廠で実機試験が繰り返されていたが、遠心圧縮機のために所定の圧力比を得るために回転数を異常に高くし、結果インペラー等の破損事故を繰り返していた。そこで、前部に4段の軸流圧縮機を加えたネ-10改、更に改良を加えたネ-12の開発を進めていた。そこに、ドイツから全段軸流圧縮機の断面図が送られてきたというわけであった。つまり、基本的な設計技術も製造技術も十分に備わっていたわけである。また、タービン動翼についても、蒸気タービンの度重なる事故調査から、翼の振動問題や製造方法に関する十分な技術の蓄積があった。(2)

ジェットエンジン技術は、当時の国際関係の中にあって、特に同盟国間の技術の伝承と国家による援助が早期から行われていた。この国際間での協力の伝統は、現在もなお続いている。また産官学の連携についても同様で、このことはまさに最初のネ-0から始まっている。

『陸軍では、川崎航空機が1942年11月に第2陸軍航空研究所の委託により,東京帝国大学航空研究所の援助を得ながら,ターボジェットエンジンの研究試作を開始した。林貞助技師以下僅か10名がこれに当たり,「ネ-0ラムジェットエンジン」を開発し,早くも1943年12月23日 には陸軍99式双発爆撃機「キ-48」に搭載して試験飛行に成功した。これは日本においてジェット推進による空中で運転した最初のエンジンであった。』(p.180)(2)

このように、航空機用エンジンに係わる技術の伝承と系統化は、当初からヒトからヒトへであった。それは、この製品が何よりも安全性が必要であり、かつ広範囲な科学と技術の同時適用が必要なためであったからと考える。

終戦までの間に製造された航空機用エンジンの数は、三菱重工が約5万1000台、中島飛行機が4万6726台、川崎航空機が約1万4000台という膨大な数であった。しかし、これら全ては軍需用であった。民間機としては、昭和13年の「航研機」による周回飛行距離世界記録の樹立、翌年の「ニッポン号」の世界20か国、5万2800キロに及ぶ世界一周飛行などの記録があるのみである。(3)周回飛行距離世界記録とは、これを実現するために特に設計された飛行機で、関東平野の一周約400キロのコースを62時間以上無着陸で飛行し続けた記録であった。

しかし、このような軍用偏向には大きな欠点があった。それは、品質管理、コスト分析といった工業化としての基本的課題が全く追及されなかったことである。特に品質管理に関しては、エンジンの運用上に大きな問題があった。当時の日本の飛行機は、単発機の性能では世界一であったが、大型の4発機はうまく操縦ができなかった。これはエンジンの性能がバラバラだったためと云われている。また、エンジン修理に於いては、他のエンジンからの交換部品が手直しをしないと取りつかないといった問題があり、全体としての稼働率は世界最低のレベルだった。

さらに、戦術面でも大きな問題が語り継がれている。ゼロ戦に悩まされたアメリカ軍が、個々の空中戦では不利と考えて、新たな戦闘法を実行することを決定した。それは、戦場まで高空で大編隊を移動させて、一気に急降下攻撃をする戦法であった。このためには、飛行性能、特にエンジンの性能が均一でなければならず、アメリカの工場では当時品質管理が徹底的に行われていた。その結果、ゼロ戦はその後連戦連敗になってしまった。この品質管理に関する話は、私自身が戦後まもなくGHQ(連合軍総司令部)で品質管理(敢えてQuality Controlと呼ぶ)を学んだIHIの先輩から伺ったのだが、その教育は朝鮮戦争にあたって、修理などを日本企業に委託せざるを得ず、短期間に急遽行われたものとも伺った。これ以来、特にIHIの航空エンジン部門では、Quality Controlに関する研究と実践が大いに進むことになるのだが、そのことは後の章で説明する。

ジェットエンジンに関する日本での研究と開発は、比較的早くから始められた。航空機工業が産業としての形態を整えたのは、昭和5,6年のことだと云われている。(1)その科学技術的な基礎を構築するために、1920年に東京帝国大学に航空学科が創設された。特に大学での流体力学と燃焼理論に関する研究は、世界的にも進んでいた。ジェットエンジンについては、12.3.4で示したように、種子島大佐の下で研究が開始された。

しかし、当初はエンジン名の「ネ」(燃焼の頭文字)が示すように、初期には構造がより簡単な燃焼器のみを基本とするロケットが注目されていた。それは、陸軍の戦闘機や輸送機のレシプロエンジンの出力が限界に近づいたために、その補助推力を得るためのものであった。しかし、試作と実験を繰り返しても、期待した性能は得られなかった。そして、俄かにジェット機の開発が実用に向かって加速されたのは、海軍によってドイツからもたらされたエンジンの断面図によるものであった。

14.1 日本での実用化

1944年7月、日本からの天然資源と引き換えに取得したドイツのBMW003Aの図面が潜水艦(伊号第29など)で日本に運ばれた。しかし、全ての潜水艦は連合軍により撃沈され、総ての技術史料は海の藻屑と消えたのだが、わずかにシンガポールから空輸された15分の1の断面図だけが日本にもたらされた。そこから、産官学あげての本格的な実用機の開発が急ピッチで進んだ。この時点で、失敗続きとはいいながらも、実機テストを積み重ねていたので、断面図一枚からでも、詳細設計が見通せたのであった。

14.1.1 ネ―0からネ―4まで

1943年(昭和18年)に、陸軍に於いてレシプロに代わる、連続燃焼の燃焼器の開発が俄かに始められた。

燃焼効率もさることながら、目的はロケットとして機体の下部に装着して補助推進力を得るためのもので、冷態時(非燃焼時)の空気抵抗により優劣が競われた。ネ―0用の燃焼器として候補になった6種類の図を(図14.1)に示す。

図14.1 ネ―0用の燃焼器(2)

図14.2 陸軍航空機用補助ジェットエンジン(2)

その改良型の燃焼器に圧縮機を取り付けたネ―3(軸流圧縮機)とネ―4(遠心型圧縮機)が、キ―48Ⅱ型の双発軽爆撃機に搭載されて空中試験が行われた。燃焼飛行試験に成功した時の写真を(図14.3)に、その時の性能諸元を(図14.4)に示す。この時点では、軸流式に軍配が上がった。熱効率は悪いが、得られた推力による機速の増加が大きかったためである。

図14.3 キ―48Ⅱ型の第1回燃焼試験飛行(2)

図14.4 ネ―4のエンジン性能((2)のデータより筆者作成)

しかし、これらの成功の裏では、軍用機用のピストンエンジンの質及び生産数の低下が顕著になり、実戦機用の改良と増産と整備に注力されることになり、この種の開発は中断してしまった。そして、それ以降はジェットエンジンの開発は海軍の手にゆだねられることになった。その中断に関して、当時の関係者は『ネ―4による日本初のターボジェット推進飛行を実施し得たものと、今もって痛恨に堪えぬ』(2)(p.31)と激白している。

先に述べたドイツ軍の事情と酷似しており、技術とハードの信頼性欠如が問題だった。

14.1.2 ジェットエンジン「ネ-130,230、330」

ドイツからもたらされた断面図をもとに進められた開発プロジェクトは、海軍の航空技術廠が有名であるが、民間各社でも並行して開発がすすめられていた。そのことは、日立製作所の「日立タービン60周年記念会」から発行された、「第2次世界大戦中の日本におけるジェットエンジン技術」(3)に、当時携わった社員自らの記録として示されている。この書は、A4サイズで21ページにわたり、当時設計や製作に直接に作業にかかわった人たちによる生々しい未公開の資料ということになる。

私は、日立のOB会のご厚意により偶然に入手した。内容の紹介は、いくつかの文節を直接に引用する。すべての文章は、直接かかわった人たちの言葉なのだから、それがベストの方法だと思うゆえである。そもそもの始まりは、このように記されている。三菱、日立、石川島による3社同時並行の競争だったことがわかる。

『“ネ-230”の試作は、1944年(昭19)4月、当時の日立工場松野原動機部長がタービン設計課長の柴田を連れて帝国海軍空技廠に出頭して種子島大佐から潜水艦によってドイツから送られて来たジェットエンジンの断面図を1枚下付されて、至急設計試作せよと命じられたところから発足している。 この席上には見知らぬ民間会社の人達が同席していた。それは、三菱、石川島、中島飛行機からの技術者と責任者達であって、三菱グループ、石川島グループとの競争試作への命令が下された。日立の航空機機体部門は中島飛行機と組むことが示された。』(p.1)

具体的な分担について、ネ-20と、これらのエンジンとの関係は、次のように明確に示されている。

『昭和19年の7月空技廠で、タービンロケットに関する大会議がひらかれ、日立からは松野さんが出席され、私はカバン持ちでお供をした。柴田さんか山中さんもご一緒だったと思うが、記憶はない。この席上ドイツから潜水艦で持ってきたというタービンロケットの組立断面図1枚が配られた。写真で引き延ばしたというこの図面には、寸法が1箇所も記入されていない。 三菱の人だったと思う、使われているボルトの太さを想定してそれから計算してみると、ロケットの全長はこれこれの大きさになると発言した方がおり、うまいところに目をつけたものだと感心した覚えがある。この会議の結果、日立はネ-230の開発を、それを搭載する飛行機は中島飛行機が担当することに決まった。ネ-130は石川島、ネ-330は三菱担当と決まったのもこの会議のときである。ネ-20は空技廠自身が開発を担当したもので、海軍はネ-20 の開発に全力をそそぎ、民間三社の開発にはあまり口出しはしなかったと、いまはそんな気持ちもしている。』(p.15)

そして、直ちに設計と試作が始まった。『唯1枚の断面図を頼りに設計試作することは、戦時下とは言え全くの難題であったが、タービン設計課は全力を挙げてこれに取組み、当時の設計課内で各人の分担を定めて総合設計と部分試作に取組み、翌1945年(昭20)の6月に試作機を組立て、火入れを行うに到った。6月20日のB29による大爆撃によって日立工場は壊滅に等しい状態になったが、この時、試作機2機は高萩工場に移されていて難を免れた。試作を通して最も難行したのは、タービンの中空冷却翼の成形であったと記憶している。』(p.1)

設計については、こんな記述がある。

『「“ネ-230"のネは燃焼する(非火薬燃料を)という意味で230はスラスト・ ホース・パワーが2300馬力であることを示す」と呼称の意味を柴田さんから伺いました。推力の計算は山中さん作成の技術資料にあった計算式に依りました。噴出する 燃焼ガスのモーメンタムからエンジンに吸込まれる空気のモーメンタムを差し引くという理論通りの式でした。ダイヤフラムの設計では燃焼室を出る800 ℃のガスによる熱変形が心配でしたが、別に新しいことはしませんでした。』(p.3)

特に、高圧タービンの冷却設計には苦労をされたようで、試運転の様子も詳細に書かれている。

『高温ガスの中での、ディスク、翼は高温度にならないように、空気圧縮機からの圧縮された空気でディスクのまわりを包み、翼を中空にして圧縮された空気を流入させて、高温化を抑制する構造にすることになったのですが、耐熱合金を中空にする加工は加工工数の関係で困難であることなどからパイプを原材料として 成形加工によって中空空冷翼を成形する方法が採用されました。 製作完了後、高萩の試験場に据付けられて試運転が始まったが、ガス噴出口から見ると翼の温度は相当高い様子である。試運転中に翼が損傷したなら万事休すの気持ちで試運転に携わっていたのですが「青木さん」の記述にありますように仕様通りの出来栄えで試運転が終わりほっとした記憶が強く残っております。』(p.6)

これと同じ経験は、後に1970年から始まる三鷹の航空技術研究所におけるFJR710の高圧タービンの高温試験機に引き継がれることになる。私自身が設計したタービン翼が、回転が上がるにつれて赤色から橙色になり、さらに透明に見えたときには心臓が高鳴った。実に25年間のギャップがあったことになる。

試運転については、ネ-20で活躍する「永野少佐」との関係が示されている。後に、石川島播磨の副社長としてFJR710の設計と、それに続く日英共同開発事業の立ち上がりで、大いに活躍をされた方である。

『起動には30kw程度の電動機が使われましたが自力で加速するところまでもって行くのが思ったほど容易でありませんでした。私はもっと楽に始動出来るものと予想していましたので、それを見てタービン・ブレードの入口側のプレス加工の関係でシャープでなく円くなっていることが気になりました。竹内さんが何かの折りに「ブレードの代わりに円い棒を立てて置いてもタービンは回る 」と言われたことがありますが、空技廠の永野少佐もこれをかなり気にしておられました。』(p.4)

3月に入り、B29による本土爆撃の恐れにより、3月2日と4月11日に、拠点を移したとある。そして、いよいよ試作機の飛行機への取り付けが行われた。

『「ネ-230」は一号機で、中島飛行機製の本体に二号機と共に左右に搭載され、機名は火龍と命名されていたということでした。飛行機の全長11.5メートル、2台のジェットエンジンの中心距離4.5メートル。最大時速約800キロメートル、航続距離1000キロメートルという計画であったとのことでした』(p.8)

その後、日立工場は6月10日にB29の「大爆撃」にあったが、その前に高萩に移動したために、終戦までに9000回転までの運転に成功した。試運転についての記述は以下のとおり。

『私が書いた前記の一文によると、ネ-230の一号機が完成したのは昭和20年5月、ひきつづき2号機、3号機が完成しており、1,2号機は運転の結果使用不可能なまでに破損し、3号機の運転にはいろうとしたときに終戦になってしまったと、残念そうに書いている。ただ私のおぼろげな記憶では、この3台のほかにもう1台あったと思われてならないのである。田無にあった中島飛行機の発動機試運転場に、たしかに一台運びこんでいる。杉林のなかを一部伐りひらいてつくった運転場で、コンクリート造りのものものしい運転室がいくつも並び、人影はなく、こんな処に置いて帰るのかと思ったことをかすかに覚えている。』(p.13)

当時の中島飛行機田無工場の写真(図14.5)によれば、日立や中島の工場は何度も空襲にあったようだが、この写真にある田無工場の「ウナギの寝床」は、無事石川島播磨重工のジェットエンジン工場として21世紀初頭まで存続した。(確かに、工場建屋の形は似ているのだが、ごく近隣の他の工場との説もある)

図14.5 中島航空金属製作所(後のIHI田無工場?)

技術の伝承については、終戦後にGHQの呼び出しに応じて話された内容として、次のような記述がある。

『先生(沼池教授)のお話を要約すると、戦後GHQの呼出しに応じて行ってきた。(中略)米国でできなかったことを君達は成功した。その原因を教えてくれ、ということであった。それは「カルマンの学説に対して、沼池の翼の干渉理論の方が正しかった。軸流圧縮機の効率の良否だ」と説明した。』(p.11)

当時の日本の高速流体理論が、カルマンよりも優れていたとは驚きなのだが、V2500設計時にも、同じことがあった。東大航空学科卒で石川島播磨重工業(現IHI)の若手社員であった八島 聰が書いた圧縮機内の非定常流に関する学位論文(4)が、Rolls-Royceの最先端の理論よりも、はるかに優れていたことが、今も同社内で伝わっている。なお、IHIが担当したネ-210エンジンについては、8月に松本での台上試験で最高回転数までに成功したが、異物吸い込みで破損したと伝えられている。

(注記)田無工場は中島飛行機の工場又は下請け(豊和産業)でアクチュエーターを生産しており、当時の発動機試験場は現在の東大和市にあったガス電の所にありJ01などの開発に使われた、との話もある。

14.1.3 「ネ-20」エンジン

このエンジンの開発時の正式な日本語の記録はない。そこで、実務に携わった芹沢良夫「変転の日々を生きて―海軍ジェットエンジンの開発など」日本機械学会誌 [1984](5)から一部を引用する。

彼の経験はわずかに4か月半だったが、当時の開発プロジェクトの様子を知ることができる。

『昭和19年設計開始、20年4月試作第1号の実験に入った。恐らく試作を12台ぐらい作り、搭載した双発戦闘機「橘花」で試験飛行に成功し,終戦の時はすでに量産に入っていた。私の着任はその実験の初日であったが、挨拶もなく、実験見学、仕事に入った。』(p.1328)

また、当時の技術レベルについては、以下のように記されている。

『実験の始めに,軸流送風機の翼列の知識不足から圧力が出なかつたが,推定で計算をやり直し, ペンチで羽根をひねって見事に圧力を出した。断面図の見違いで,円周上に並んだ円筒状の燃焼室を,一つのリング状の燃焼室と間違え,燃焼の偏りに悩んだ。高圧の燃料ポンプが難しく,多くの変わった試作をしたが,歯車ポンプに落着いた。噴射弁,その直後の空気と燃料を混ぜるスワールカップ,一次,二次の燃焼室の形,溶接の苦労, タービンについても材質,冷却,強度などの努力、またスラストが大きく,軸受でも,ミッチェル式 などいろいろな試作をした。』

ネ-20を搭載した橘花の飛行試験については、周知のように2回目の試験の滑走中に、補助装置のロケットの燃焼時間を誤り、離陸できずに木更津の海に着水し、その歴史を閉じた。それと同時に、全ての技術に関する資料は破棄されてしまった。しかし、米軍に接収されたエンジンは米国で研究され、英文の論文と単行本が存在する。そのリストが下記のように記載されている。

『参考のため「ネ-20」に関する論文と単行本の一部を添えておく。

(10-1)種子島時休氏の研究の全容は,同氏 がSmithsonian Instituteの要請によって書かれた“The Technical History of the Development of the jet Engine in Japan”(1968) に詳しく述べてある。

(10-2)その内容を整理したもの“The Technical History of The Development of The Jet Engine in Japan”という題目で,防衛大学の紀要Vol. 10, No.1 (1970),pp. 23-27.に掲載されている。

(10―3) Robert C. Mikesh 著“KIKKA” (Nomogram Aviation Publications,Mass. 1979)

中には「ネ-20」と「橘花」の生立ちと,specificationが詳しく書かれている。』(5)

ネ-20エンジンは実物が日本に実在する。(図14.6)その経緯については、技術の系統化の項で述べる。

図14.6 ネ-20エンジンの実物写真(IHI提供)

図14.7 ネ-20エンジンの断面図(IHI提供)

しかし、当時はれっきとした技術の系統が存在した。それは、ネ-10からネ-20への伝承であった。

ネ-10エンジンは、海軍空技廠で実機試験が繰り返されていたが、遠心圧縮機のために所定の圧力比を得るために回転数を異常に高くし、結果インペラー等の破損事故を繰り返していた。そこで、前部に4段の軸流圧縮機を加えたネ-10改、更に改良を加えたネ-12の開発を進めていた。そこに、ドイツから全段軸流圧縮機の断面図が送られてきたというわけであった。つまり、基本的な設計技術も製造技術も十分に備わっていたわけである。また、タービン動翼についても、蒸気タービンの度重なる事故調査から、翼の振動問題や製造方法に関する十分な技術の蓄積があった。(2)

ジェットエンジン技術は、当時の国際関係の中にあって、特に同盟国間の技術の伝承と国家による援助が早期から行われていた。この国際間での協力の伝統は、現在もなお続いている。また産官学の連携についても同様で、このことはまさに最初のネ-0から始まっている。

『陸軍では、川崎航空機が1942年11月に第2陸軍航空研究所の委託により,東京帝国大学航空研究所の援助を得ながら,ターボジェットエンジンの研究試作を開始した。林貞助技師以下僅か10名がこれに当たり,「ネ-0ラムジェットエンジン」を開発し,早くも1943年12月23日 には陸軍99式双発爆撃機「キ-48」に搭載して試験飛行に成功した。これは日本においてジェット推進による空中で運転した最初のエンジンであった。』(p.180)(2)

このように、航空機用エンジンに係わる技術の伝承と系統化は、当初からヒトからヒトへであった。それは、この製品が何よりも安全性が必要であり、かつ広範囲な科学と技術の同時適用が必要なためであったからと考える。

終戦までの間に製造された航空機用エンジンの数は、三菱重工が約5万1000台、中島飛行機が4万6726台、川崎航空機が約1万4000台という膨大な数であった。しかし、これら全ては軍需用であった。民間機としては、昭和13年の「航研機」による周回飛行距離世界記録の樹立、翌年の「ニッポン号」の世界20か国、5万2800キロに及ぶ世界一周飛行などの記録があるのみである。(3)周回飛行距離世界記録とは、これを実現するために特に設計された飛行機で、関東平野の一周約400キロのコースを62時間以上無着陸で飛行し続けた記録であった。

しかし、このような軍用偏向には大きな欠点があった。それは、品質管理、コスト分析といった工業化としての基本的課題が全く追及されなかったことである。特に品質管理に関しては、エンジンの運用上に大きな問題があった。当時の日本の飛行機は、単発機の性能では世界一であったが、大型の4発機はうまく操縦ができなかった。これはエンジンの性能がバラバラだったためと云われている。また、エンジン修理に於いては、他のエンジンからの交換部品が手直しをしないと取りつかないといった問題があり、全体としての稼働率は世界最低のレベルだった。

さらに、戦術面でも大きな問題が語り継がれている。ゼロ戦に悩まされたアメリカ軍が、個々の空中戦では不利と考えて、新たな戦闘法を実行することを決定した。それは、戦場まで高空で大編隊を移動させて、一気に急降下攻撃をする戦法であった。このためには、飛行性能、特にエンジンの性能が均一でなければならず、アメリカの工場では当時品質管理が徹底的に行われていた。その結果、ゼロ戦はその後連戦連敗になってしまった。この品質管理に関する話は、私自身が戦後まもなくGHQ(連合軍総司令部)で品質管理(敢えてQuality Controlと呼ぶ)を学んだIHIの先輩から伺ったのだが、その教育は朝鮮戦争にあたって、修理などを日本企業に委託せざるを得ず、短期間に急遽行われたものとも伺った。これ以来、特にIHIの航空エンジン部門では、Quality Controlに関する研究と実践が大いに進むことになるのだが、そのことは後の章で説明する。