TITLE: 法華経を生きる その場考学研究所 メタエンジニアの眼シリーズ(212)

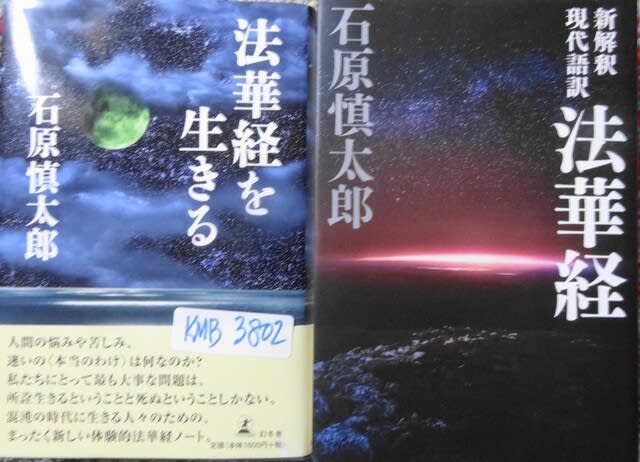

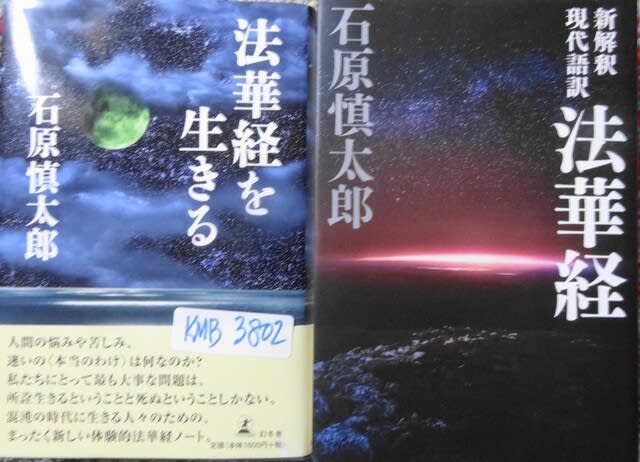

書籍名;法華経を生きる(1998)

著者;石原慎太郎、発行年、月;1998.12

発行所;幻冬舎

法華経について、Wikipediaには次のようにある。

『法華経は、大乗仏教(密教も含まれる)の代表的な経典。大乗仏教の初期に成立した経典であり、法華経絶対主義、法華経至上主義が貫かれており、法華経が開発した観世音菩薩や地蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩は密教に引き継がれている。また、壮大なフィクションや、法華経の無限連鎖などの、独自性は他に類を見ない。法華経は、在家仏教徒が創作した独自経典であるため、土着信仰や呪文、神通力やフィクションが混在している。また、カルト的という特色を持つ一方で、誰もが平等に成仏できるという、新しい仏教思想が説かれている。般若経典や華厳経などの経典群と呼ばれるものは、追加・増広される事によって発達した膨大なお経である。しかし法華経は在家を対象とした聖典であり、一本のお経である。法華経は哲学的思想においては単純であり、布教こそが最大の菩薩行となっている。』

ここでも、「在家仏教」という言葉が強調されているのだが、この著者は、そのことが実感として納得できるように書かれている。それは、石原慎太郎が、法華経を徹底的に学び、碩学から教えを受け、議論をした結果だった。文中で、彼は何度も自分の経験を引き出して、法華経の第何章(法華経は全部でx章)に思い当たると書いている。これは、僧侶が法事の際に唱えるお経とは全く異なる、自己啓発の者であり、それ故に「在家仏教」とされているように思われる。

石原慎太郎は、これとは別に「法華経現代語訳」を出版しているので、これとの対比で読んでゆくと、なおわかりやすい。

以降は、正確を期すために、原文から引用してゆく。

『人間だけが哲学をする』(p.15)

『彼(釈迦)はただの思想家などではなしに、あくまで哲学を行動にした無類の行為者、探検家だった。』(p.29)

『従属矛盾の解決改良のためには、あくまで主要矛盾への認識とその解決を目指さなくては物事は決して本当によくなりはしないと説いている。』(p.32)

『十如是とは何か』(p.37)

十如是は、このことを実践するプロセスで、10段階の「如是何々」がある。それらは、

相、性、体、力、作、因、縁、果、報、本末。法華経の根幹の言葉。

『気になるものごとがなんでこうなったのかという正しい分析と理解のための方法論』(p.40)

メタエンジニアリング的に考えると、この十如是は、MECIプロセスを更に完全なモノにしたように思われてくる。一つひとつの中身は、このように書かれている。

如是;何々のような

如是相:何であれそこにあるものごと

如是性:相を現わす性質

如是体:性質を表す本体

如是力:その背後で働く力

如是作;その力がもたらす作用

如是因;それがそうなる原因

如是縁;色々な条件が重なったり偶然も含めて訪れた機会

如是果;事の結果

如是報;その結果は、それにとどまらずに、必ず何かを残す

如是本末究竟;宇宙や人間社会の諸事は、これら9つが絡み合っている

私の理解では、これは釈迦が入滅するに際して、様々な菩薩等を集め、話をした後での質問に答える形で、いわばプラトンの対話編を思わせる。釈迦は、それぞれの菩薩に対して、このままの修行を続ければ、将来必ず如来になれるといっている。その際の何々如来の名前が面白い。一貫しているのは、他力本願ではなく、あくまでも自力、自律を貫くこと。

『弥陀の本願というのは、宝蔵菩薩が、自分がもし正覚(正しい悟り)を得たら、西方極楽に在って阿弥陀仏となり、自分の名前を称えたる者がいたら必ずみんあ救ってやる、と誓った』(p.130)

釈迦の言葉には、何億千万のガンジス川の砂の数倍などというとてつもない数(時間、人数など)が、やたらと出てくる、このことにも根本的な意味がある。つまり、永遠と輪廻転生のことだった。ハッブル望遠鏡の話の後で、

『人間の存在との対比において、その数や広がりにおいての宇宙の巨きさを感覚的にだが実に正確に捉えていました。』(p.148)

以下は、「存在」と「時間」、「実相、「空」について、彼の解釈を述べているのだが、私には、いずれも素直に理解できるように書かれている。

十如是をMECIプロセスに当てはめてみよう。

Mining.

如是;何々のような

如是相:何であれそこにあるものごと

如是性:相を現わす性質

如是体:性質を表す本体

Exploring.

如是力:その背後で働く力

如是作;その力がもたらす作用

Converging.

如是因;それがそうなる原因

如是縁;色々な条件が重なったり偶然も含めて訪れた機会

Implementing.

如是果;事の結果

如是報;その結果は、それにとどまらずに、必ず何かを残す

エンジニアリングとは、通常What & Howで始まる。つまり、何をどうするかである。しかし、現代の技術は、資金と時間さえあれば、望むことは何でもできてしまう。そこに、現代の根本的な問題がある。つまり、人類を滅亡に向かわせるかもしれない技術の存在である。

メタエンジニアリングは、What & Howの前にWhyを置く。つまり、何故その技術を現代社会に実現しなければならないかを、先ず考える。

思考の先は、人文科学なのだが、主に、自然人類学と社会人類学、そしてそれを統合する哲学になる。

現代人類は、生物としての諸機能を、様々な発明により代替えすることで、地球上のいかなる生物よりも、格段に優れた能力を獲得した。例えば、優れた目は、眼鏡だけではなく、顕微鏡や望遠鏡で達成されている。しかし、そのことは自然人類学的には、恐ろしい退化を招いている。現代人の目は、古代人に比べて視力が劣るが、TVゲームやスマホなどの影響で、更に悪化している。チャットGPTは、深く考える思考能力を劣化させる危険性が大きい。

イノベーション指向の現代では、これらの危険性がますます高まるであろう。メタエンジニアリングは、それらのことを防ぎ、人類文明の安全な継続を目的としている。

書籍名;法華経を生きる(1998)

著者;石原慎太郎、発行年、月;1998.12

発行所;幻冬舎

法華経について、Wikipediaには次のようにある。

『法華経は、大乗仏教(密教も含まれる)の代表的な経典。大乗仏教の初期に成立した経典であり、法華経絶対主義、法華経至上主義が貫かれており、法華経が開発した観世音菩薩や地蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩は密教に引き継がれている。また、壮大なフィクションや、法華経の無限連鎖などの、独自性は他に類を見ない。法華経は、在家仏教徒が創作した独自経典であるため、土着信仰や呪文、神通力やフィクションが混在している。また、カルト的という特色を持つ一方で、誰もが平等に成仏できるという、新しい仏教思想が説かれている。般若経典や華厳経などの経典群と呼ばれるものは、追加・増広される事によって発達した膨大なお経である。しかし法華経は在家を対象とした聖典であり、一本のお経である。法華経は哲学的思想においては単純であり、布教こそが最大の菩薩行となっている。』

ここでも、「在家仏教」という言葉が強調されているのだが、この著者は、そのことが実感として納得できるように書かれている。それは、石原慎太郎が、法華経を徹底的に学び、碩学から教えを受け、議論をした結果だった。文中で、彼は何度も自分の経験を引き出して、法華経の第何章(法華経は全部でx章)に思い当たると書いている。これは、僧侶が法事の際に唱えるお経とは全く異なる、自己啓発の者であり、それ故に「在家仏教」とされているように思われる。

石原慎太郎は、これとは別に「法華経現代語訳」を出版しているので、これとの対比で読んでゆくと、なおわかりやすい。

以降は、正確を期すために、原文から引用してゆく。

『人間だけが哲学をする』(p.15)

『彼(釈迦)はただの思想家などではなしに、あくまで哲学を行動にした無類の行為者、探検家だった。』(p.29)

『従属矛盾の解決改良のためには、あくまで主要矛盾への認識とその解決を目指さなくては物事は決して本当によくなりはしないと説いている。』(p.32)

『十如是とは何か』(p.37)

十如是は、このことを実践するプロセスで、10段階の「如是何々」がある。それらは、

相、性、体、力、作、因、縁、果、報、本末。法華経の根幹の言葉。

『気になるものごとがなんでこうなったのかという正しい分析と理解のための方法論』(p.40)

メタエンジニアリング的に考えると、この十如是は、MECIプロセスを更に完全なモノにしたように思われてくる。一つひとつの中身は、このように書かれている。

如是;何々のような

如是相:何であれそこにあるものごと

如是性:相を現わす性質

如是体:性質を表す本体

如是力:その背後で働く力

如是作;その力がもたらす作用

如是因;それがそうなる原因

如是縁;色々な条件が重なったり偶然も含めて訪れた機会

如是果;事の結果

如是報;その結果は、それにとどまらずに、必ず何かを残す

如是本末究竟;宇宙や人間社会の諸事は、これら9つが絡み合っている

私の理解では、これは釈迦が入滅するに際して、様々な菩薩等を集め、話をした後での質問に答える形で、いわばプラトンの対話編を思わせる。釈迦は、それぞれの菩薩に対して、このままの修行を続ければ、将来必ず如来になれるといっている。その際の何々如来の名前が面白い。一貫しているのは、他力本願ではなく、あくまでも自力、自律を貫くこと。

『弥陀の本願というのは、宝蔵菩薩が、自分がもし正覚(正しい悟り)を得たら、西方極楽に在って阿弥陀仏となり、自分の名前を称えたる者がいたら必ずみんあ救ってやる、と誓った』(p.130)

釈迦の言葉には、何億千万のガンジス川の砂の数倍などというとてつもない数(時間、人数など)が、やたらと出てくる、このことにも根本的な意味がある。つまり、永遠と輪廻転生のことだった。ハッブル望遠鏡の話の後で、

『人間の存在との対比において、その数や広がりにおいての宇宙の巨きさを感覚的にだが実に正確に捉えていました。』(p.148)

以下は、「存在」と「時間」、「実相、「空」について、彼の解釈を述べているのだが、私には、いずれも素直に理解できるように書かれている。

十如是をMECIプロセスに当てはめてみよう。

Mining.

如是;何々のような

如是相:何であれそこにあるものごと

如是性:相を現わす性質

如是体:性質を表す本体

Exploring.

如是力:その背後で働く力

如是作;その力がもたらす作用

Converging.

如是因;それがそうなる原因

如是縁;色々な条件が重なったり偶然も含めて訪れた機会

Implementing.

如是果;事の結果

如是報;その結果は、それにとどまらずに、必ず何かを残す

エンジニアリングとは、通常What & Howで始まる。つまり、何をどうするかである。しかし、現代の技術は、資金と時間さえあれば、望むことは何でもできてしまう。そこに、現代の根本的な問題がある。つまり、人類を滅亡に向かわせるかもしれない技術の存在である。

メタエンジニアリングは、What & Howの前にWhyを置く。つまり、何故その技術を現代社会に実現しなければならないかを、先ず考える。

思考の先は、人文科学なのだが、主に、自然人類学と社会人類学、そしてそれを統合する哲学になる。

現代人類は、生物としての諸機能を、様々な発明により代替えすることで、地球上のいかなる生物よりも、格段に優れた能力を獲得した。例えば、優れた目は、眼鏡だけではなく、顕微鏡や望遠鏡で達成されている。しかし、そのことは自然人類学的には、恐ろしい退化を招いている。現代人の目は、古代人に比べて視力が劣るが、TVゲームやスマホなどの影響で、更に悪化している。チャットGPTは、深く考える思考能力を劣化させる危険性が大きい。

イノベーション指向の現代では、これらの危険性がますます高まるであろう。メタエンジニアリングは、それらのことを防ぎ、人類文明の安全な継続を目的としている。