第13章 ジェットエンジンの成立(その7)

13.1.5自動車に勝る速度が求められた

当時の飛行機は、飛行速度が遅く、向かい風時には平均速度で自動車と同等だった。かつ、エンジンの信頼性は極端に低く、燃料ばかりを大量に必要とする代物だった。そこで、飛行機と自動車でのスピード競争が始まった。

時速200kmの壁は、14気筒(7気筒の複列)で180馬力のエンジンを搭載したデベルヂュッサン機により1913年に突破された。ライト兄弟の初飛行からわずか10年の経過は、技術競争の激しさを示している。

しかし、瞬間的な速度とは別に、民間用旅客機に求められるのは長距離飛行の平均速度になる。この記録は、エンジンの強力化により急速に伸びた。1913年レベルでは、160馬力のGnome14エンジン搭載機の時速73.6km/hだったが、10年後の1923年では、465馬力エンジン搭載のカーチスR3機が285.5km/hを達成、さらに1931年には、2769馬力のRolls-Royce エンジン搭載機が547.3km/hを達成した。(p.113)(1)

この時のエンジンの進化については、後章の図5.3に示す。このように、航空機の速度が圧倒的に勝ることが示されて、民間用旅客機への期待が高まった。

13.1.6最初の実用旅客機

飛行機の性能と信頼性が向上し、旅客機製造の機運が俄かに高まった。そのような中で、経験のなかった新興メーカーのダグラス社がDC-1の開発を始めた。ボーイング247に遅れること5ヶ月あまりの1933年6月に初飛行を行った。カーチス・ライト社の690hp(Wright R-1820)のエンジンで12座席の旅客機であった。その性能・機能において、多くの点でボーイング247を上回ったが、小型すぎたことから1機のみの試作に終わった。

TWA社は、DC-1のエンジンを強化し、機体長を18インチ延長して2座席増加の14座席にした機体を20機注文した。これが量産型のDC-2となった。

機種選択競争はこの頃から始まり、以降、「スポーティーゲーム」と呼ばれる熾烈な戦いが現代まで続いている。新機種が、有力なエアラインに選ばれるかどうかは、常に企業全体の死活問題になる。このことは、後の章で解説する。

DC-2は、TWA社に続いてKLMオランダ航空など他の航空会社からの受注にも成功する。KLMオランダ航空は植民地であるジャワとの長距離定期便に就航させ、国際旅客航空網が作られ始めた。日本では日本航空輸送が8機を輸入して運用した。日本アルプス上空を飛ぶDC-2機は、日本で切手になった。(図13.4)

(略)

図13.4 1937年に発行された飛行場整備寄付金付愛国切手

13.1.7長距離飛行の信頼性問題

この時代の飛行機の信頼性は、もっぱらエンジンが飛行中に止まるかどうかだった。「エンジンが止まると、飛行機は石になる」との名言がある。この問題は、IFSD(in flight shut down)」と呼ばれて、今世紀初めまで延々と続いたエンジン設計と製造上の大問題だったので、後に別項を設けて詳述する。

この時代のIFSDの原因の多くは、高圧電流を必要とする点火系統と、エンジンの冷却系統だった。ラジエターの水漏れは、1960年代の乗用車でもたびたび経験されていた。この問題は、1930年代に冷却水をエチレングリコールに変更して解消された。(p.124)(1)

13.1.8日本でのプロペラ機の発展

この時代の日本は、日清・日露の戦争に勝利し、まさに富国強兵時代の只中にあり、航空機に対する開発熱は異常なものであったと推察される。中でも、軽快機敏な戦闘機と長距離飛行が可能な輸送機は重要視されたために、多くの機種がほぼ毎年登場することになった。

1937年には三菱96式陸上攻撃機が、中国本土に向かって長距離渡洋爆撃を行い、世界中を驚嘆させた。さらに、1式陸上攻撃機では、長大な航続距離のために、独自の艦隊護衛行動が可能になった。これらは、エンジンの出力と燃料消費率が飛躍的に向上したことを示している。

13.2プロペラ機からジェットエンジン機へ

プロペラ機の性能と信頼性が許容できるまでに増し、多くの実用機が商用飛行に用いられ、エアラインの収益性も向上した。一方で、更に高空を高速で飛行する要求は、軍用機の世界で急速に高まった。単に目標を爆撃するだけならば、ロケットでも良かったのだが、パイロットが乗る戦闘機としてのジェット機は、制空権を握るための必須の条件であり、第2次世界大戦中の英米独日のそれぞれの国で、国家を挙げて開発がすすめられた。その結果、大戦の終末期には、いくつかのジェット機が実用化への道を進んだ。その技術は、終戦と同時に一気に民間機に適用されることになった。

13.2.1パンナムの登場とその影響力

1927年3月に実業家グループによってパンナム社(パンアメリカン航空)が設立された。キューバへの航空郵便から始めたが、その後カリブ海路線、南アメリカ路線を開発し、1930年代には路線網をヨーロッパやアジア太平洋地域をはじめとした世界各国へ拡大した。1980年代には、アメリカのフラッグ・キャリアーとして世界中に広範な路線網を広げた。この時期、各国がフラッグ・キャリアーするエアライン(日本では日本航空)を持ち、そのエアラインの注文を取り付けることが、新規の開発機種とエンジンの双方にとっては最重要課題だった。

従って、パンナム社は世界の航空機業界内での影響力が大きく、アメリカ初のジェット旅客機であるボーイング707や、世界最初の超大型ジェット旅客機であるボーイング747といった機材の開発の後押しをした。また、現在も使われている、航空関係のビジネスモデルの多くを開発した。ボーイング747機とその進化型はエンジンの改良により実現した。燃費の大幅な改善により、以前はアラスカでのワンストップが必須だった同じ機体で、1976年に東京-ニューヨーク直行便が可能になった。つまり、同量の燃料で、より遠距離への飛行が可能になった。続いて、全ての日欧間の飛行ルートも直行便になった。つまり、大陸間航空路を持つ有力なエアラインは、民間航空機とそのエンジンの分野で、多くの技術の系統化に最大の影響力を持つ企業体ということができる。

しかし、1970年代にアメリカで導入された航空自由化政策「ディレギュレーション」の施行により、パンナム社は次第に経営が悪化を始めた。そして、1988年末にイギリス上空で発生したPA103便の爆破事件が追い打ちとなり、1991年12月に会社は破産し消滅し、その機能は分散してしまった。米ソ冷戦時に作成された米国のTVドラマ「Pan Am」では、乗務員が外交官の役割の一部を演じる場面まであり、その影響力の大きさを推測することができる。

13.2.2ジェット旅客機の導入

米国のダグラス・エアクラフト社は1921年7月に設立された。同社は、1924年に世界初の世界一周飛行(ダグラス ワールド クルーザー)を行って社名を広めた。1920年代後半には軍用機市場での地位を確保し、水陸両用機市場にも乗り出した。その後は軍用機の量産で会社を拡大して、1933年に民用双発機DC-1と、翌年にDC-2を製造し、続いて1936年には有名なDC-3を開発した。

DC-3はダグラスの民間部門を一躍トップシェアにした上に、軍の輸送機C-47のベースになった。その後継機であるDC-4もベストセラーとなり、DCシリーズは近代的な旅客機の代名詞となった。多くのダグラス製航空機は非常に耐用期間が長く、DC-3やDC-4は21世紀初頭の今日も少数は現役として残されている。エンジンは、プラット・アンド・ホイットニー R-1830-92で、空冷二重星型14気筒。日本海軍は三井物産にダグラス社からDC-3の製造ライセンスを取得させ、実際の生産は1937年に設立された昭和飛行機工業に委ねた。

昭和飛行機では、当初少数の機体をノックダウン方式で生産したが、その後完全に国産化した。このような手法は、エンジンの世界でも共通している。その後、エンジンは三菱の「金星」に変更され、日本海軍から零式輸送機として、大東亜戦争における日米開戦前の1940年に制式採用された。このエンジン換装によりカタログデータ上ではC-47を一部上回っていたとも云われる。太平洋戦争中期からは中島飛行機も一時生産を行い、両社によって、1945年までに合計486機が製造された。技術の系統化は、このような形でも行われた。

民間航空機のジェット化は、1950年代初頭に世界最初のジェット旅客機であるデ・ハビランド DH.106 (コメットI)が、パンナムと英国海外航空(BOAC)や日本航空(以降JAL)、エールフランスなどのフラッグ・キャリアーから発注されたことに始まった。しかし、その直後に同機の設計に問題が発覚、ボーイングがアメリカ空軍の輸送機として開発していたボーイング367-80を民間旅客機用に転用したアメリカ初のジェット旅客機のボーイング707型機に乗り換えられた。

一方で、戦後のダグラス社は、大型旅客機のDC-8と、その後ベストセラーとなったDC-9などの量産で維持されたが、品質とキャッシュフローの問題からマクドネル・エアクラフト社と合併し、マクドネル・ダグラス社となった。日本が初めて民間旅客機用エンジン開発に参加したV2500エンジンはマクドネル・ダグラス社のMD90機に独占的に採用され、日本国内でも黒澤明の虹の七色の塗装でローカル線に採用されたが、TDAがJALに吸収される際に機種の絞り込みが行われ、MD90機は日本から姿を消してしまった。その後マクドネル・ダグラス社がボーイング社に吸収され、ダグラス製航空機の製造は終了した。

以上、プロペラ機から始まり、ジェットエンジン機に至る民間航空機の技術の系統の概略を示した。各技術の内容については章を改めて解説する。

13.2.3 ドイツでの実用化

1941年5月に、グロースター・ホイットルE28‐39ジェット機が、英国で初飛行に成功すると、ジェット機の実用化への認識がにわかに高まり、特に第2次世界大戦の当事国では、開発競争が始まった。そこで先行したのは、同年すでにポーランド侵攻を開始していたドイツだった。

当時の戦争は、制空権が重要視され始めたときで、戦闘機の高速化が最大の課題であった。その期間には多くの名機が誕生した。日本のゼロ戦、英国のスピットファイアー、ドイツのメッサーシュミットなどである。

しかし、当時の星形発動機エンジンでは、高速を要求すればエンジン重量は増し、さらに空気抵抗が高まってしまう。そこで注目されたのが、ジェット機だった。

英国に先行して、ドイツではハインケル社が1939年にターボジェット機ハインケルHe178の初飛行に成功していた。また、1941年にはHeS8ジェットエンジンを搭載したV-1機が飛行した。さらに、メッサ―シュミットMe262機は、高度7000メートルで時速868 km/hの飛行記録を達成した。しかし、エンジンの安定性と信頼性が十分でなく、量産は遅れた。同機は、1944年7月にようやく実戦配備されたが、既にドイツの敗戦は決定的だった。このことからも、当時米軍内でグラマン機に適用された、製品機能のバラツキをコントロールするための品質管理技術が、開発成功から量産に至る過程でいかに重要かが解る。

ドイツのエンジン開発は、ハンス・フォン・オハインにより主導された。上記の初飛行は、第2次世界大戦が始まる僅か5日前のことだった。ドイツでのターボジェットの開発は、当初は国家の援助を受けない2社(ハインケル社とユンカース社)により行われた。フォン・オハインは、博士課程でジェット機の基礎計算を行い、時速500マイルが可能であるとして、特許も取得した。そして、1936年にハインケル社に入社した。1937年委は、水素燃料でHeS1エンジン(図2.5)のテストに成功した。その改良型のHeS3Bエンジン(図13.6)で初飛行に成功した。ドイツでは、早くから遠心に拘らずに、軸流の圧縮機との併用を進めていたことが分かる。しかし、性能的には十分なのだが、信頼性が全くなく、寿命に関するデータも全くない状態では、戦争を目前に控えたドイツ航空省には相手にされなかった。

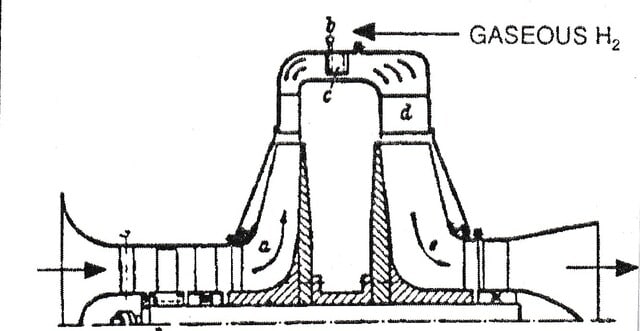

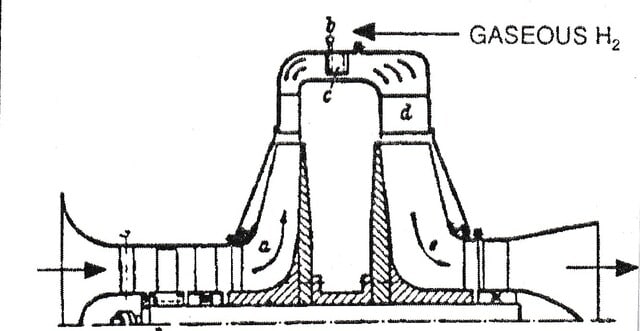

図13.5 HeS1エンジンの断面図 (2)

図13.6 HeS3Bエンジンの断面図(2)

しかしその後、実績の積み重ねで航空省の援助を取り付け、ついにHeS011エンジン(図13.7)を完成させた。圧縮比4.2、2段空冷タービン、回転数10205 RPMという、小型エンジンとしては戦後の発展期でも遜色のないものだった。(2)断面図を(図13.8)に示す。

図13.7 HeS011エンジン(2)

図13.8 HeS011エンジンの断面図(2)

第13章の参考・引用文献;

(1) 黒田光彦「プロペラ飛行機の興亡」NTT出版(1998)

(2) 吉田英生訳「Hans von Ohain博士による先駆的なターボジェット開発」日本ガスタービン学会誌(2008)p.141-146

(3) 勝又一郎「石川島播磨重工におけるFJRジェットエンジン開発とV2500エンジンへの実用化」日本ガスタービン学会誌(2016)p.452-457