城郭遺跡見学講師 信長公記講師 お城イベント案内 民俗学講師 神道思想史講師 などの情報を発信して行きます。

近江高島郡田中の城 ビイスタ工法

◆一般者

城郭ビイスタ論動画が巷間で

話題になっていると聞いてお

り視聴数が3100人との事です。

◆長谷川

図形には基本基準として

1 方眼紙状グリッド線

2 放射腺状グリツド腺

3 円弧腺状グリッド線

などは世の古今東西に存在

その中で測量台測量盤を設

けて分度を利用し放射状に

計測する測量法2は現在で

も普遍的に用いられいます。

◆一般者

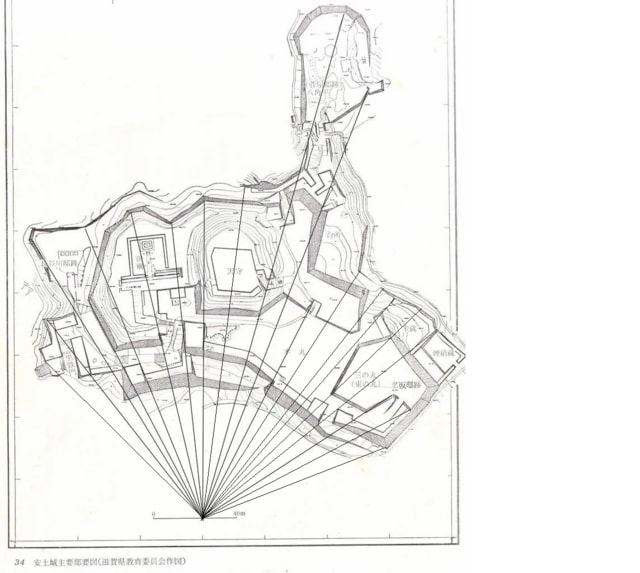

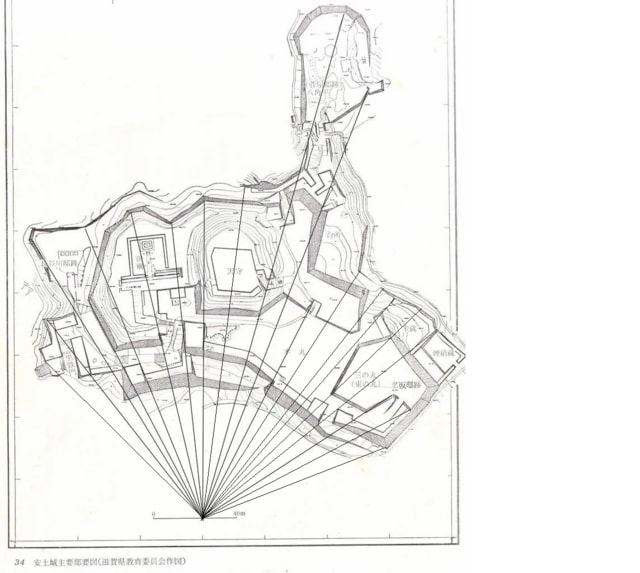

でも織田信長の安土城の設計線

たる安土城ビイスタ工法を発見

された事は戦前戦後を通し最大

の功績、未曾有の発見と見解!

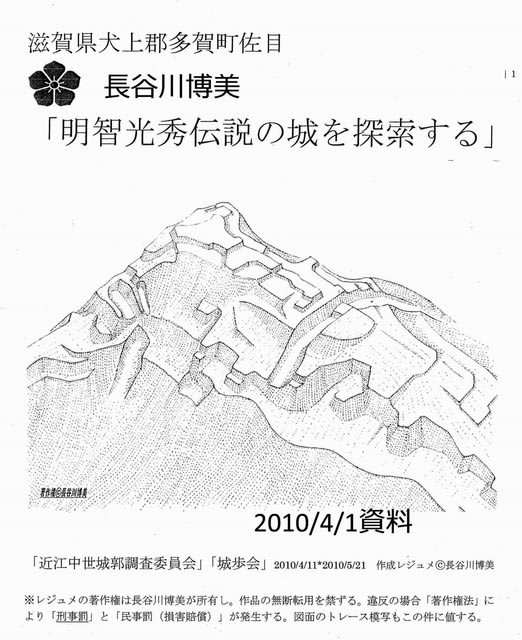

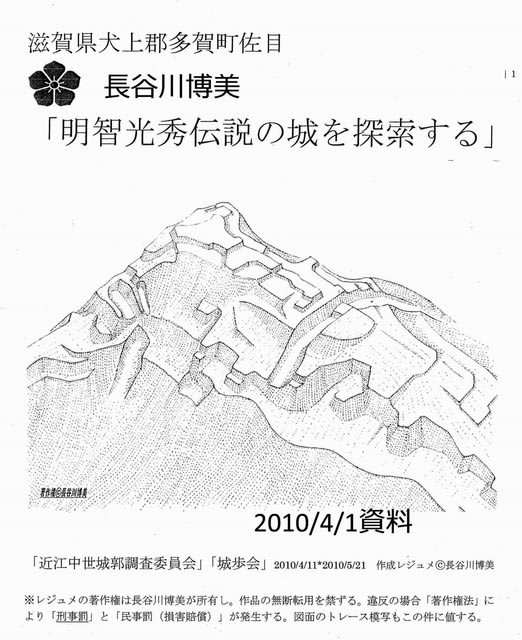

◆対談者

二次資料で地誌『淡海温故録

』には近江犬上郡佐目に明智

十兵衛光秀の伝説が記されて

いますが多賀町佐目の城に現

在日本全国で話題騒然の城郭

ビイスタ工法が読取れますか?

◆長谷川

明智十兵衛光秀近江犬上郡出

身説の真偽は今回述べません。

◆対談者

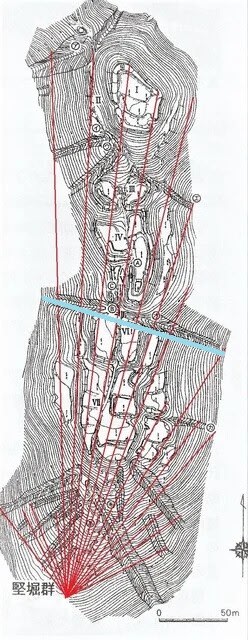

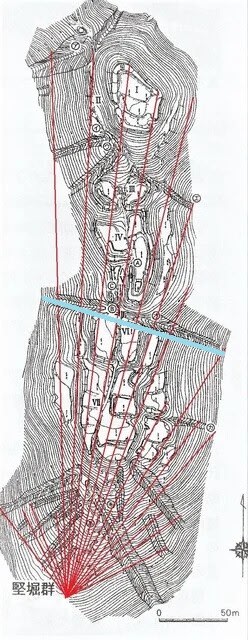

では多賀町佐目の城に城郭ビ

イスタ工法が読取れますか?

◆長谷川

中世城郭のクサビ型形状城郭

ビイスタ工法は読み取れます。

城郭遺構として凹凸メリハリ

少ない中世城郭ながらも堀切

など小字「腰越」の急峻な山

頂に小刻みに郭を繊細に配置

したセンスある中世城郭です。

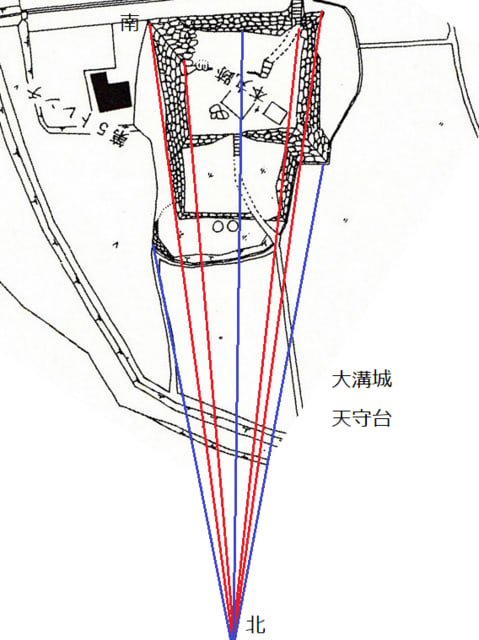

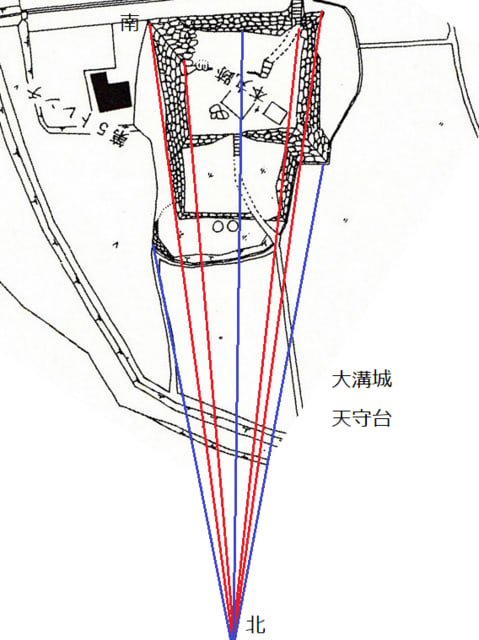

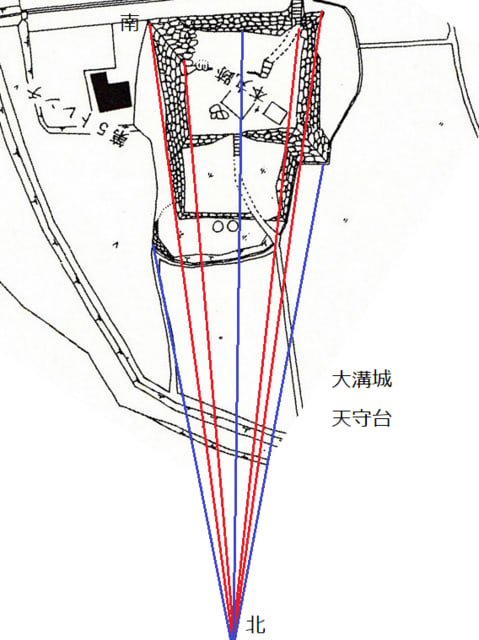

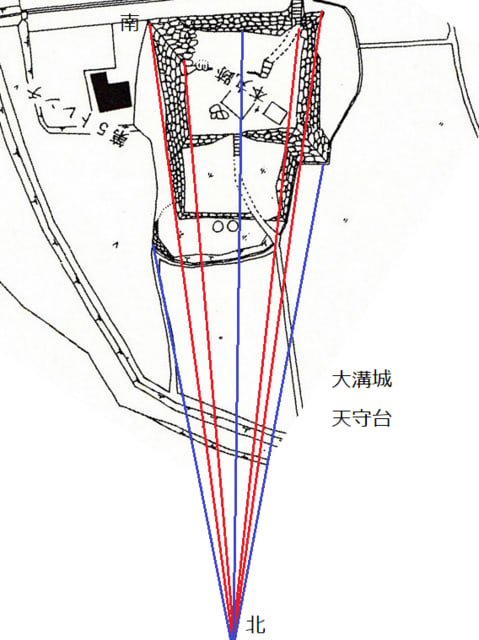

◆質問者

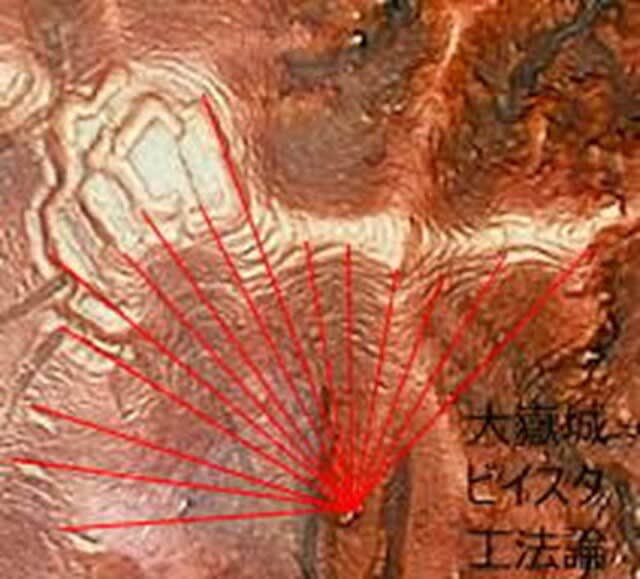

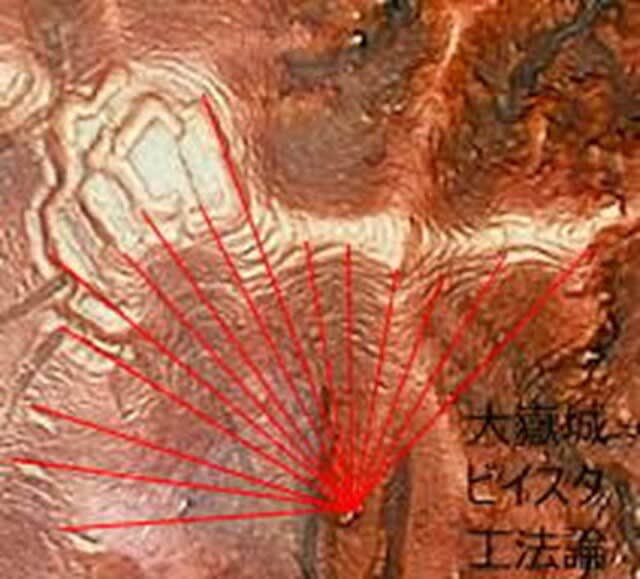

近江高島大溝城は織田信長の甥

織田信澄の城として信澄の妻の

父、明智光秀が大溝城の縄張を

担当したとして伝承されていま

すが大溝城の中心部天守台には

ビイスタ工法が読取れますか?

◆長谷川

意外にも大溝城天守台及びその

付帯する附け櫓石垣は正方形で

なく私の分類するクサビ型ビイ

スタに分類されると思います。

◆長谷川

一次資料には近江高島田中の城が

文献『信長公記』に3度登場します。

1回目、元亀元年(1570)4月20日

信長が京都から越前へ向う際に高島郡

田中の城に織田信長の宿泊記録がある。

2回目元亀3年(1572)3月11日

信長が高島郡で浅井・朝倉軍を攻撃

した際の記録で信長家臣の明智光秀

や丹羽長秀らが木戸・田中両城を看視

しています。

3回目元亀4年(1573)7月26日、

信長が大船で湖上から高島郡を攻撃、

陸からも木戸・田中両城を攻撃した

記録木戸・田中両城を信長から明智

光秀下賜されています。

二次資料として

熊本藩の家老米田家に伝わる医学

書『針薬方』永禄9年奥書に「明智

十兵衛尉高嶋田中籠城之時口伝也」

とある田中城と光秀に関する伝承

ですが、二次資料口伝の範疇です。

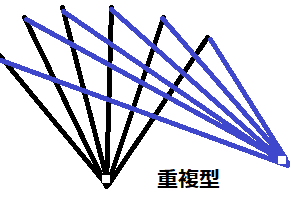

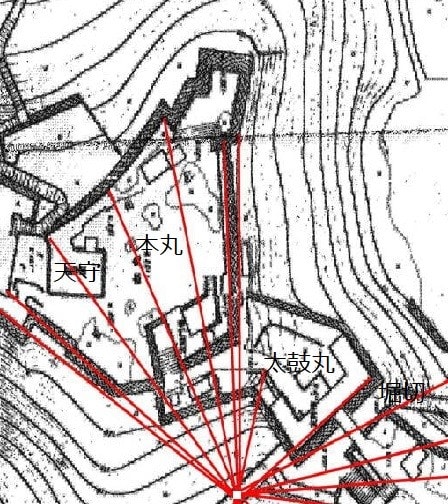

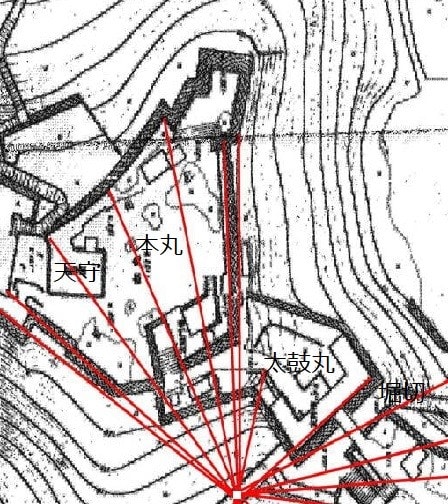

◆質問者

近江高島田中の城にビイスタ工法

が明智関係の城として存在する?

◆長谷川

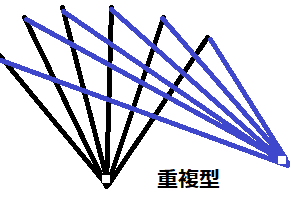

山頂部の詰め城部分に重複型の

城郭ビイスタ工法読み取れます。

見事な中世城郭構図と言えます。

◆一般者

長谷川先生!この投稿は明智光秀

を考える上で非常に重要な投稿!

◆長谷川

興奮しないで下さい!誤解しない

で下さい!私は空偶然明智関係の

城のビイスタ工法を取り上げる訳

であり明智が占有してビイスタの

法則駆使した事を述べる訳でなく

『近江輿地志略』の高島の項目に

「上寺村の上の山に在り」と簡略

に記さてるだけで、上寺城であり

田中の城と未だに確定できない。

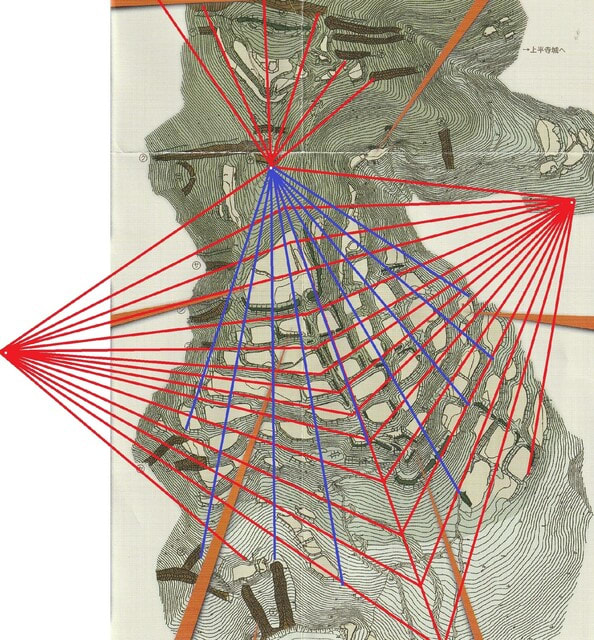

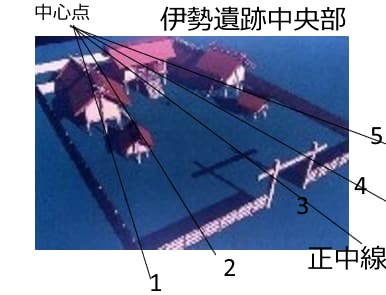

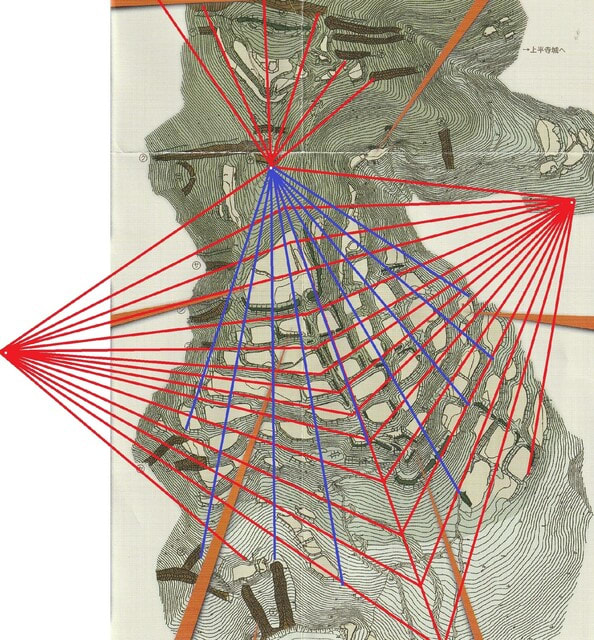

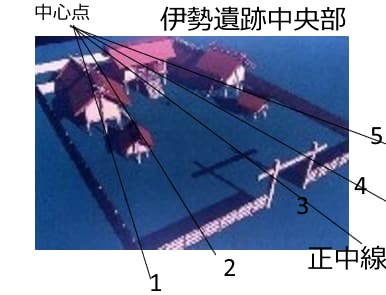

先ず高島七寺のひとつ松蓋寺遺跡

として全山の寺院ビイスタ工法を

検討致しましょう。所在地滋賀県

高島氏安曇川町田中大畑平安時代

の遺跡である事を認識しましょう。

▼松蓋寺遺跡本堂を中心とする図

松蓋寺本堂跡を中心の寺院城郭

ビイスタに該当致します。

▼武者隠しから見た城郭ビイスタ図

この城は山頂の城、中腹の城そし

て城下集落の三部構成の城ですね

◆長谷川

近江坂田郡の伊吹七寺のひとつ

とされる弥高寺跡遺跡も典型的

山岳寺院ビイスタ縄張ですよ。

◆対談者

しかし佐目城、田中の城、大溝

城に日本の城郭の基準とも言え

るクサビ型ビイスタ工法が存在

する事自体が新しい城郭論です

城郭ビイスタ法が如何に革新的

令和の先駆的城郭研究論である

と巷では評判が高いのです!

▼明智伝説の城 多賀町

▼明智伝承の城 高島市

▼明智光秀縄張伝承 大溝城 高島市

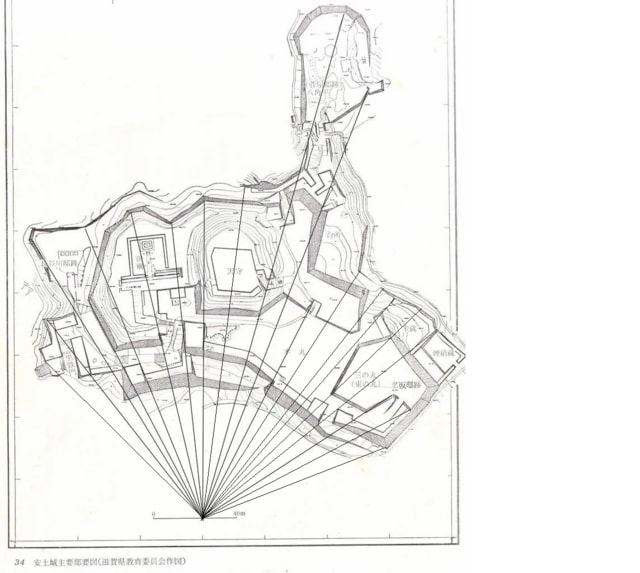

▼長谷川

ここで近世の城郭の開祖とも

評判の高い安土城なのですが

信長安土城以前にも中川重政

が旧土城に在番していた記録

は『信長公記』にありその先

は佐々木六角配下の目賀田氏

の城であつた事やその前身の

安土寺まで遡って安土城縄張

を考えなければなりません。

安土の縄張が最新鋭の縄張で

はなく旧城郭の様式を踏襲し

た日本の寺院城郭の延長線上

であつた可能性も考慮すべき

です。安土城には六角氏寺院

江南寺御殿や甲賀寺仏塔など

旧材を集めたリサイクル城郭

の要素もあった事も考慮する。

◆長谷川

小谷城最高峰の大嶽城ビイスタ

も山岳寺院『大嶽寺』ビイスタ

の可能性も考えておく事が大切

◆対談者

長谷川先生の研究視点とは

深淵ですね本当に深堀です。

◆一般者

室町幕府の要職にあった細川

藤孝の正妻は若狭熊川城主の

沼田氏でした。また熊川城に

関しては明智光秀の書簡など

も発見されており若狭方面と

明智光秀の関係は深いですね。

◆長谷川

元亀元年『信長公記』に若狭

で活動する明智光秀が記録さ

れています。「明智十兵衛

丹羽五郎左衛門 両人若狭

に差し遣わされ、武藤上野

人質執候て参るべきと」記

さて若狭方面の明智の動向

を知る事が出来ます。

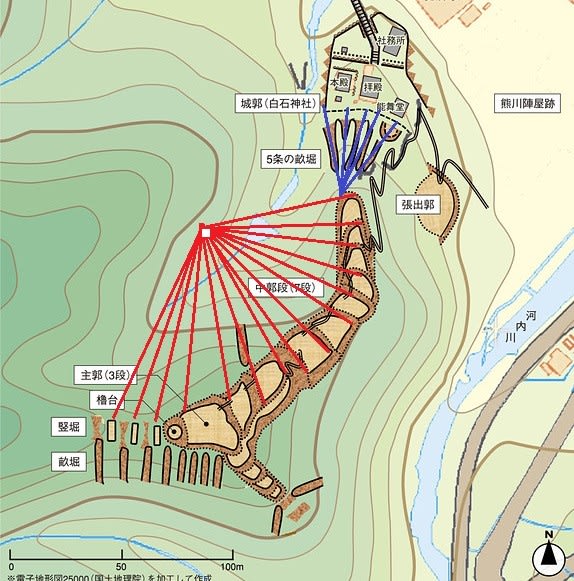

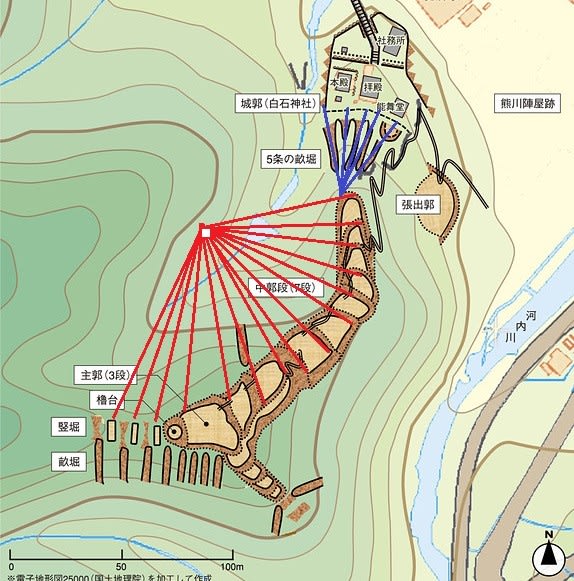

◆対談者

若狭熊川城には城郭ビイスタ

は存在するのでしょうか?昔

の城の縄張の仕方や選地には

最近の城郭ビイスタ論の評価

が非常に高く話題騒然です!

◆長谷川

山城城郭自体中世城郭とし

て弓なりに縄張しています

もう解りますね!扇状ビイ

スタ工法です。赤腺の畝堀

もビイスタ工法と言えます。

▼若狭熊川城ビイスタ工法

◆長谷川

主郭の南にある連続竪堀も

みどり色の上から2本目の

ビイスタ腺に従って中世

城郭としての縄張を展開

しております。

◆一般者

余計な質問を致します。

明智光秀の丹波亀岡城

にビイスタ工法は存在

しましたか?

◆長谷川

複数のビイスタ工法が存在

致します。

▼亀岡城本丸のビイスタ工法

◆長谷

今回の投稿を通してこの様な

元亀元年頃の世相を考えます

越前朝倉義景

↓

足利義昭を奉じての上洛不履行

↓

足利義昭

美濃の織田信長を頼み上洛成就

↓

足利幕府再興を望む利潤探求者

↓

前将軍足利義輝に従属して利権

を得て生計を立てていた奉行集

↓

織田信長義昭を室町将軍に擁立

↓

室町幕府 臣下細川藤孝の立身

↓

細川藤孝の正室は若狭もと熊川

城主の沼田氏出身

↓

熊川城は若狭松宮玄番が奪取

↓

沼田家は熊川領奪還を目指す

↓

元亀年間越前朝倉は若狭国へ

侵攻を繰り返していた

↓

細川氏や室町幕府方の意向と

して若狭国の室町的秩序回復

↓

幕臣から信長家臣へ傾く細川

↓

細川の妻 沼田氏から若狭領

問題を細川氏へ伝達された。

↓

細川は沼田氏の旧領復帰や

若狭武藤氏の領域侵犯を信

長に要請細川は織田信長へ

日本海側の動静を報告する

役目を帯びていた。内面で

縁戚明智をも牽制的に目付

の役目を信長から得ていた。

↓

信長は若狭秩序回復を名目

に朝倉氏の敦賀郡まで侵犯

↓

江北浅井氏は信長の湖北の

塩海産物の供給源の敦賀へ

の派兵を危惧し朝倉に回帰

ライフライン、商業圏確保

↓

信長は急遽敦賀金ケ崎から

朽木を通り挟撃の危機回避

京都に駆着やがて岐阜回帰

↓

姉川合戦

浅井朝倉VS織田徳川

日本海 太平洋

物流資本 物流資本

↓

元亀元年志賀の陣勃発

↓

天正10年

本能寺の変の際の細川家の

冷酷な反応、信長死すとも

織田家の体制の中で明智を

牽制する役目を継続し続け

明智光秀娘を一時幽閉して

細川家は明智光秀に加担せ

ず。

志賀の陣(しがのじん)は、元亀元年

(1570年)9月16日から12月17日にかけて

発生した、織田信長と浅井長政、

朝倉義景、比叡山延暦寺の戦いを言う。

↓

天正元年北陸物流勢力

浅井朝倉勢力が滅亡へ

◆『信長公記』元気元年引用

江北浅井備前手の反履の由、追々

其注進候。

然共、浅井は歴然御縁者たるの上

、剰江北一円に仰付けらるゝの間、

不足これあるべからざるの条、

虚説たるべきと思食候処、方々よ

り事実の注進候。是非に及ばず、

の由候て、金か崎の城には木下

藤吉郎残しをかせられ、四月晦日、

朽木越をさせられ、朽木信濃守馳

走申し、京都に至つて御人数打納

れられ、是より、明智十兵衛

・丹羽五郎左衛門両人若州へ差遣

はされ、武藤上野人質執候て参る

べきの旨御諚候。

◆ウイッキペデイア若狭松宮玄番引用

松宮 清長(まつみや きよなが)は、

戦国時代から安土桃山時代にかけての

武将。若狭武田氏の家臣。長講堂領

吉田荘の代官を務めた[1]。

若狭国守護・武田義統に仕えた。

遠敷郡東部に勢力を張り、膳部山城主

の他、瓜生城主として瓜生・井ノ口・

天徳寺、熊川を領す[2]。松宮氏被官だっ

た沼田氏が沼田清延の時代に熊川城を

築くと、永禄12年(1569年)、沼田一族

を攻め、子・左馬亮を熊川城主とした。

結果、新道・河内・熊川を得て三宅庄

まで進出し、近江国から若狭へ入る街道

筋を掌握した[3]。元亀元年(1570年)4月

22日、織田信長が朝倉義景討伐のため越前

へ侵攻する際(第一次越前侵攻)、若狭国

内の諸将と共に信長を出迎え、熊川城を

「若州熊川松宮玄蕃所」として提供する[4]。

粟屋勝久らと共に敦賀の手筒山城攻めを始

め信長軍として活躍し、元亀4年(1575年)

の朝倉義景攻め(第二次越前侵攻)に参陣

。天正3年(1575年)7月1日、武田元明に

随従して上京、相国寺にて信長に謁見した[5]。

同年8月の越前一向一揆討伐戦に若狭衆と

して参加。海賊衆を率いて一揆と戦う。

その後の消息は不明だが、明智光秀の乱に

与し武田元明と共に没落したとの説もある。

◆対談者

私城郭ビイスタ論動画は30人視聴

したら大成功と思っていましたが

先生のブログを見たら3000回視聴

がありこ何かの?間違いだと思う。

◆反論者

城郭ビイスタ動画など絶対見るな!

◆忠告者

何故貴方は毎回否定論を先行する?

全人未踏の日本の城郭新論の地平が

広がっているのに何故城郭ビイスタ

論いや日本の城郭研究の進歩進捗を

阻止する為のシャッターを閉める様

な陰鬱で陰険な精神を持ってるの?

◆質問者

彦根城天守閣って何故魅力的に

見えます?美の秘密の根源は?

◆長谷川

天守閣自体に美的均衡に配慮し

たビイスタ工法を採用してます。

簡単に言うなら建築デザイン!

◆一般者

上からでも下からでも放射線状に

均整均衡のとれた美しい建築図案

が検討されているので彦根天守が

美しい訳なんですね勉強なった!

◆対談者

日本国に上半身も下半身も均整が

取れた武士の正装は存在しますか?

◆長谷川

羽織袴、裃「かみしも」姿とは

日本人が持つちあわせた調った

概念が存在致します。この装束

の場合人間のヘソがビイスタの

中心という民俗学や服飾の観点

から見た柔軟見解と言えます。

特に裃の折り目こそビイスタ!

◆質問者

彦根城石垣にもビイスタ工法を

使ってると長谷川先生の指摘が

◆反論者

こんなビイスタ工法が存在する事を

俺れは50年も知らず弟子達に彦根城

教えてたんだが!俺様こそ一番だ!

◆対談者

1番2番3番は競技の世界の順位!

学問は新しい法則や定理の発見!

固定概念に固執して進歩は無い!

定説とは覆される為にある虚説!

日本城郭史パラダイム固定概念

は令和の世にパラダイムシフト

し新しい日本新城郭研究が出発

する。天運は我らの頭上にあり!

◆長谷川

私は柔和で穏やかな性格人間性

を好みます過激な言葉を控えて

◆質問者

姫路城大天守閣に裃のような肩が

いかったようなデザインで日本的

美観に従った意匠が存在しますか?

◆反論者

V字が日本の文化とでも言うか?

くだらん考え方をする学者だよ!

◆長谷川

銅鐸に描かれた人はV型字です。

日本人に通底するVの文化論!

▼突然消えた日本の銅鐸文化も

クサビ型ビイスタ逆ビスタです

古墳の周囲に配された円筒

埴輪のV型も日本の美です。

前方後円墳の前方部もV

古墳時代の円筒埴輪も

中世城館のビイスタも

遊具羽子板も日本の文化です。

佐和山城下から出土した符丁も

日本の伝統文化として捉える事

佐和山城天守の行方

城郭研究家 長谷川博美さん を検索下さい。

▼近江図書館に陳列されたV定規も

◆長谷川

天守閣のプラニング設計構図とし

は三階大入母屋屋根や四階千鳥破

風等に上に行くほど大きい様相の

意匠配置がなされて10カ所の鯱の

位置もビイスタ工法で配置してる

勿論土中から計測している訳では

なく一度設計図面を作成している。

◆長谷川

日本の熨斗飾の意匠も日本人の

持つ美観や概念に従い作られて

います。日本の城郭は和の美術

此処で私が述べたいのは日本国

の美的センスの比較研究文化論

◆長谷川

楔型ビイスタの中間には必ず

中仕切り中の切りが存在する

賤ケ岳城にいってもちやんと

現地で緑色のビイスタの中切

を説明したりしてるのですよ。

◆反論者

そんなの誰も聞いて無いわ解んない!

◆長谷川

そう言わずに、上平城に何度も昔から

行きました「中切」の説明しても知ら

ん顔されていて本当に残念なんですよ。

▼上平館

◆長谷川

この城も何度も見学会致しまた。

リクエスト無いので行きません。

▼苅安尾城 中切の堀 水色

◆長谷川

清水谷の水堀も中切なのです。

◆佐目の城に中切はありますか?

◆長谷川

もう説明しなくても貴方なら解る。

城ってこんな風に設計されている。

多賀町佐目の城はセンスある城で

築城術を理解した人の理知的な城

◆長谷川

姫路城大天守は御覧の如く

非の打ちどころない和の美

的要素「ハエ」ビイスタ法

法に準拠した完璧な建築美

構成美を十二分考慮楼閣で

十二分に見栄がする姫路城

◆一般者

これは素晴らしいですね!長谷川

先生のビイスタ論動画が3000回を

超えているのは中世や戦国や近世

に限定した城郭論と言う狭視野に

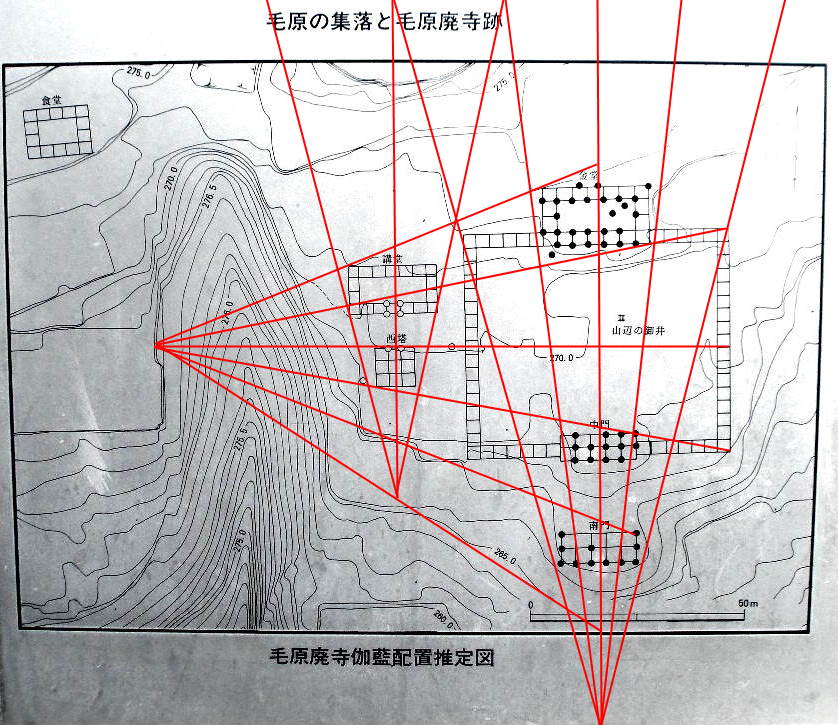

とどまらない広範な歴史視座です。

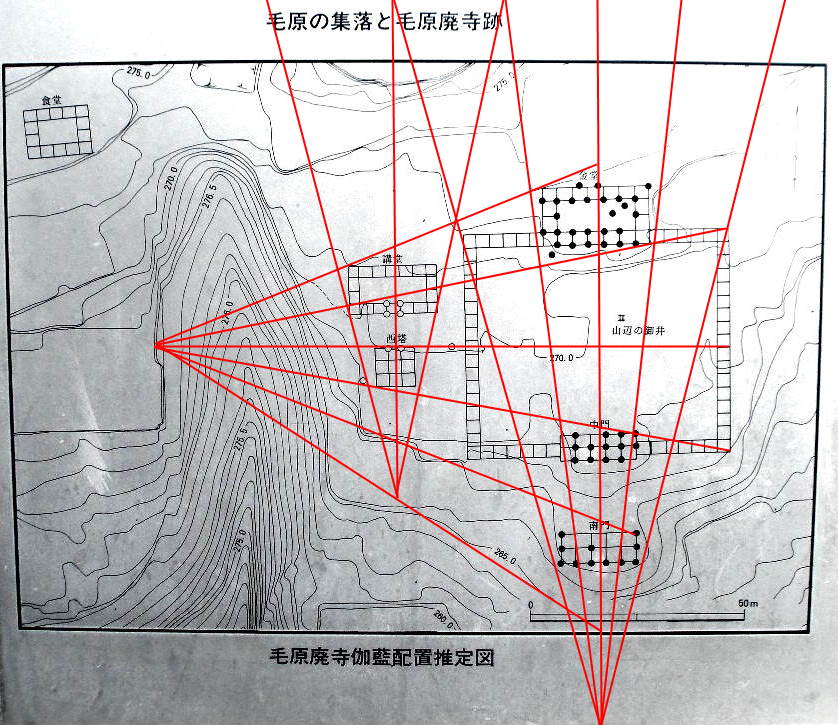

奈良纏向弥生宮殿遺跡のビイスタ

▼大和毛原廃寺のWビイスタ

日本の建築測量文化の大観!

をされているから動画視聴数

が30でなく3000に到達した訳

である事を私は今更ようやく

解ってきましたこれ面白い!

◆反論者

馬鹿な事を言うな姫路城にビイスタ

工法存在する訳がなかろう非常識な

◆対談者

城郭は感情や怒気ではなく冷静な

分析をする人々の所に新研究解明

の女神が知恵の恵みを与えるもの

◆長谷川

姫路城には様々なビイスタ工法が

存在それが原因で様々な方向から

の素晴らしい景観が現代も楽しむ

事が可能です。これが姫路城の美

▼主郭部の扇型ビイスタ

▼各所のビイスタ工法

▼主郭部と西の丸のビイスタ工法

▼三国堀を中心とする中央ビイスタ

益田市七尾城対談

◆対談者

益田市七尾城には城郭ビイスタ

工法が存在するのでしょうか?

◆長谷川

青 大ビイスタ

赤 中ビイスタ

薄青〇小ビイスタ

と大中小のビイスタ工法が存在

致します。基本は自然地形です

が地選地取段階にビイスタ工法

適用し易い地形を選択したもの

▼上を東に見た図

▼下を北に見た図

以下ウイッキペデイア益田城引用

七尾城(ななおじょう)は島根県

益田市七尾町にあった日本の城。

城跡は、同市三宅町にある三宅

御土居跡とともに国の史跡「

益田氏城館跡」に指定されている[1]。

七尾城は、石見国の国司として

鎌倉時代(建久年間)に益田荘を

本拠とした益田氏の城。歴代の

益田氏が居館とした三宅御土居など

[2]の詰めの城として、標高約120

メートルの七尾山に築かれた。

山頂の本丸跡(標高約118メートル)

からは益田平野から日本海までを

一望できる。なお、三宅御土居跡

とは、益田川を挟み870メートル

の距離がある。発掘調査により、

大小40あまりの曲輪・空堀・土塁・

井戸跡などが発掘された[3]。さらに、

戦国時代後期のものとされる礎石建

物や遺物が多く出土しており、毛利

元就と対立した頃には益田藤兼と

家臣たちが居城とするなど、戦時

のみに使われる城郭という従来の

山城のイメージを塗り替えるもの

である[4][5]。

築城時期は諸説あるが、通説では

建久4年(1193年)に益田兼高が

築城したとされる[6][7]。史料に登

場するのは南北朝時代で、延元元

年(1336年)に南朝方の三隅氏が

「北尾崎木戸」(当時の大手口[8])

を急襲したことが益田家文書に

残る[6]。

戦国時代後期、益田氏は陶氏と

縁戚関係にあり、大寧寺の変で

も陶隆房(後の陶晴賢)に協力

していたが、その陶晴賢が天文

24年(1555年)の厳島の戦いで

毛利元就に敗れると、当時の益

田氏当主・益田藤兼は毛利勢の

攻撃に備えて城を大改修した[6]。

この時、藤兼とその家臣たちは、

三宅御土居を出て七尾城内に移

住したとされる。その後、藤兼

は元就の軍門に降って毛利氏の

家臣となり、藤兼の子・益田

元祥は三宅御土居に居館を戻し

た[9]。慶長5年(1600年)、関

ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元は

周防国・長門国の2ヶ国へ減封

されると、益田元祥も毛利氏に

従って長門須佐へと移り、七尾

城は廃城となった。

◆日野町民様

先週投稿の滋賀県日野町鎌掛

城のビイスタ工法には驚愕を

いたしました素晴らしい研究

家の存在を令和に知りました。

滋賀県蒲生郡日野町の場合

▼山頂を中心とするビイスタ

▼中腹を中心とする鎌掛城ビイスタ

◆有識者

僕は梯郭式、連郭式、円郭式、連

郭式、曲輪論、虎口論、考古論を

中心に学んできた優等生タイプ人

間ですが安土城ビイスタ論に驚く

◆対談者

僕が会得してきた城郭論は僕が

図書や講演や講座で取得した知識

既知理論、既成概念論の上に醸造

バイヤス上の昭和平成城郭理論で

それと異なる全く新しい城郭幾何

学理論ビイスタ工法動画の台頭は

本当に驚異的とも言えるものです。

▼姫路城 扇型ビイスタ

▼肥前名護屋城 ビイスタ論図

◆米原市民様

最初鎌刃城ビイスタ論を鼻先で

私は笑って失笑したものですが

長谷川さん御指摘を冷静に傾聴

する新しい城の世界知るべき時

節と考え始めました。時代とと

もに研究視点や会社は変わてく

ものと最近考えている所です。

◆長谷川

思いもよらぬ方に推薦を先年

賜り地元米原学びあいステー

ションの講師として招聘され

て自分自身が驚いております。

私が講演に行く所とは名古屋

岐阜三重兵庫と県外である事

が多かったので米原町内講座

は誠に夢の様にもに感じます。

米原市内での講座ご案内です。

◆日時 令和4年7月28日木曜

御前10時~11時30

◆場所 滋賀県米原市下多良三丁目

◆施設 米原学びあいステーション

◆☎ 0749ー52-2240

◆講師 滋賀民俗学会理事 長谷川博美

◆参加費 500円