城郭遺跡見学講師 信長公記講師 お城イベント案内 民俗学講師 神道思想史講師 などの情報を発信して行きます。

◆質問者

守護職能登畠山氏の巨城と

言われる七尾城のビイスタ

を、この投稿の後半に是非

解説して頂きたい思います。

令和の現代ではビイスタを

知らずば城知らずと言われ

るとか?最近特に話題です。

◆長谷川

能登畠山氏は北近江余呉町

にも別業を持っていました

文献『江北記』には、東蔵

畠山殿として京極氏の与力

の様な形で記録されていま

す。東蔵とは言うまでも無

く「一切経」を護る役職の

事で「一切経」は余呉菅山

寺に保管されていた一部を

徳川家康の命令で江戸上野

寛永寺に所蔵された経典!

また余呉菅山寺城には堀切

残っており既に見学会済み

◆対談者

前例の無い城郭測量痕跡を

考察する事により新しい城

の研究視点を長谷川先生が

動画で提示された事が話題

を呼んでいます。私達とし

は駄目動画ボツ動画にしか

見えない動画が何故3400人

もの視聴があるのか全く理

解に苦しみます私に解らず。

◆有識者

明治大正昭和平成令和に至る

まで城郭測量法に着目して城

郭の設計施工に所謂土木設計

原点に回帰した城郭遺跡分析

が成されていなかった現実は

城郭研究において大きな盲点

だと言えます。長谷川さんの

研究家として力量は半世紀前

から非常に高かった私達現代

人が知り得ぬ城郭縄張の奥義

を知る人としてその道の特殊

な人間であったと言えますが

しかし近年非常に優秀な一部

の方々が長谷川さんの城郭に

対する造詣の深さを洞察して

更に城郭遺跡の見学の仕方を

根本から学び直すと言う機運

が萌芽し始めていると言えま

す。長谷川さんの山科本願寺

城の分析は城郭研究史におい

てとてっもない高いレベルで

論述された研究視点である事

には驚愕せざるを得ません!

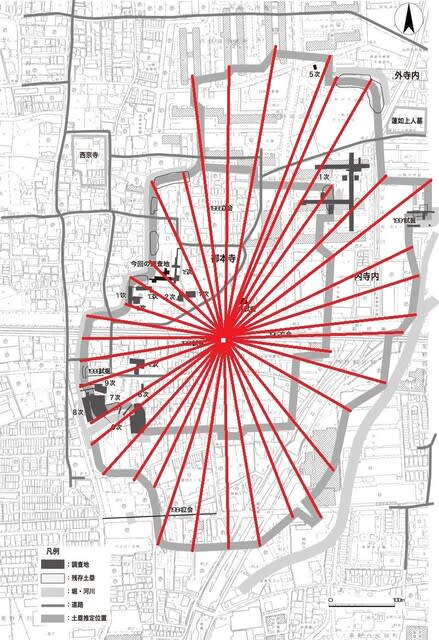

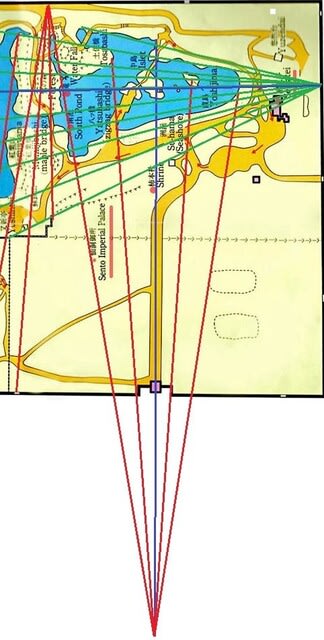

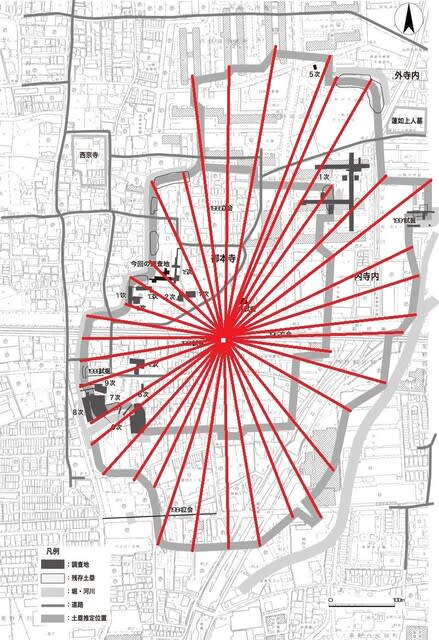

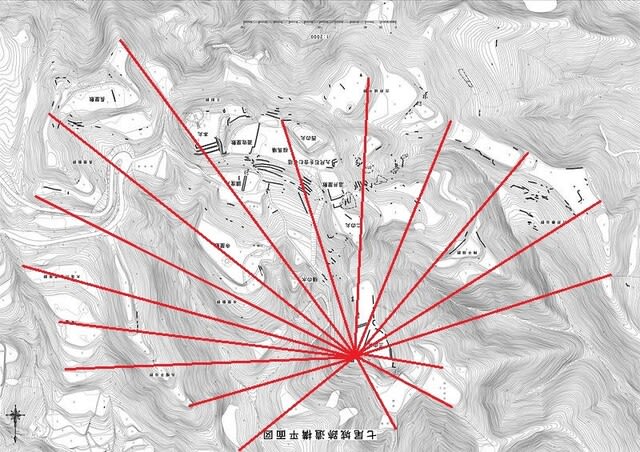

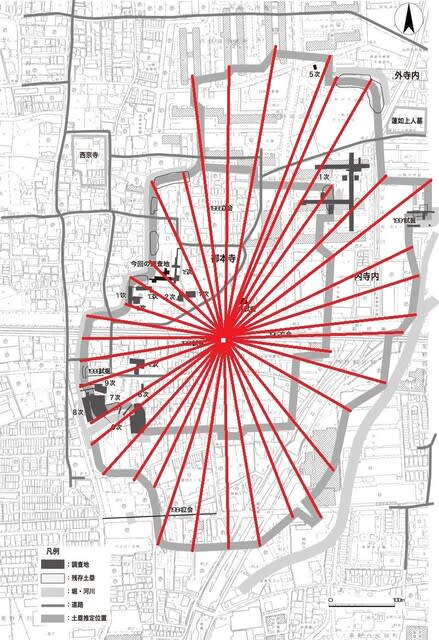

▼山科本願寺城のビイスタ論 扇型

▼山科本願寺城のビイスタ論 放射型

◆有識者

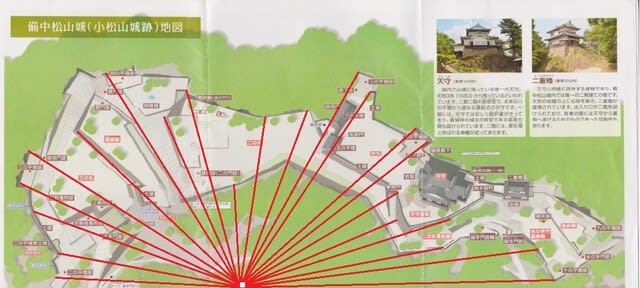

加えて城郭構造の画期とも言

われる安土城の縄張分析等も

従来の城の研究手法を完全に

凌駕する城郭研究のデッド壁

を突き破るほどの衝撃を含む

ものだったのです。私大学院

で教鞭を取っていた経験ある

者ですが長谷川さんを兄とも

呼んで支障なき学兄に相当し

一般社会から過小評価された

眠れる未知の逸材たる人です。

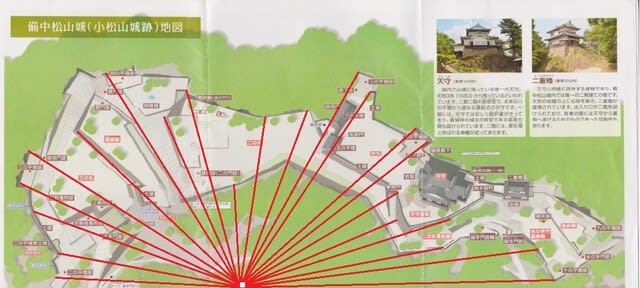

▼安土城 ビイスタ工法図説

◆対談者

私はその辺の学問の深淵までは

理解できません。ただ言える事

はビイスタ工法で縄張された城

が日本全国に次々と登場して来

た普遍性、蓋然性、必然性には

次々に私は目を見張っています。

私観光で備中松山城行きました

こんな縄張だと夢にも思わず私

の城見学の人生観さえ変化した。

◆長谷川

能登七尾城概略をウイッキ

ペデイアより引用致します

別名 :松尾城、末尾城

城郭構造 :連郭式山城

天守構造 :なし

築城主 :畠山満慶

築城年 :1428年 - 1429年(正長年間)

主な改修者 :畠山義綱、上杉謙信

主な城主 :畠山氏、上杉氏、前田氏

廃城年 :1589年(天正17年)

遺構 :郭、石垣、土塁、堀切、虎口、

指定文化財 :国の史跡

室町三管領家の七尾畠山氏の初代当主

で能登国守護の畠山満慶が正長年間

(1428年~1429年)頃にこの地に築いた

と思われるが、当時の七尾城は砦程度の

規模と見られ、行政府である守護所も

府中(現七尾市府中)に置かれていた。

次第に拡張、増強され、以後約150年間

にわたって領国支配の本拠となり、五代

当主である畠山慶致の頃には守護所も

府中(七尾城山の麓)から七尾城へと

移されたという。その後、畠山義続・

畠山義綱の頃に能登では戦乱が続いた

ために増築され、最大の縄張りとなっ

たと言われる。1576年(天正4年)に

能登国に侵攻した上杉謙信に包囲され

るが、一年にわたって持ちこたえた。

しかし、重臣同士の対立の末に擁立

されていた若年の当主畠山春王丸が

長続連、遊佐続光、温井景隆らの対立

を収めることができず、結果七尾城は

孤立し、最終的には遊佐続光の内応に

よって徹底抗戦を主張した長氏一族が

殺害され、同年9月13日に開城された

(七尾城の戦い)。越中国と能登国を

繋ぐ要所である七尾城は、のちに織田

氏によって領され、城代として菅屋長頼

が入って政務にあたった後に前田利家が

入るが、既に山城の時代ではなく、拠点

を小丸山城に移したため、しばらく子の

前田利政が城主となっていたが、のち、1

589年(天正17年)廃城となった。

Wikipedia

◆質問者

城郭ビイスタ論は日本の城郭

研究論の中でも戦前戦後を通

しても最高峰の研究論と言わ

れておりますがこの理論とは

城郭の基礎が身に付いてない

人には全く解らないとも言わ

れている基礎に立脚した理論

能登七尾城のビスタ解説を!

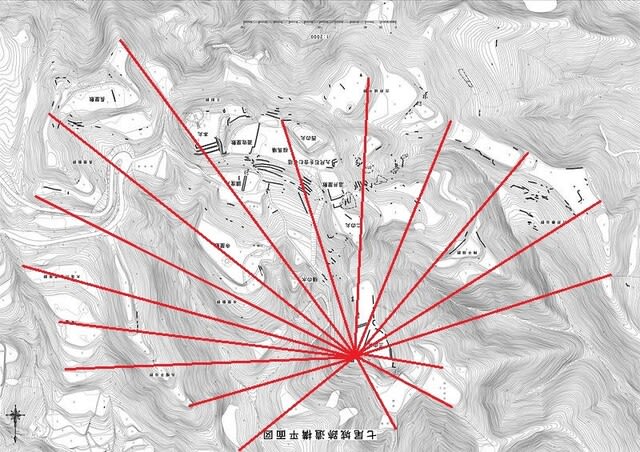

◆長谷川

あまりに巨大な城郭遺跡です

その一部しか検討できません

本丸、桜馬場、西の丸、温井

屋敷、二の丸など真に見事な

扇型ビイスタの縄張がみられ

ます。調度丸が測量起点です。

本丸と西の丸の間は青腺で

測量腺のビイスタで縄張が

なされております私は此を

重複型ビイスタ工法と呼称

◆長谷川

全山の曲輪を放射状に配置

した放射型ビイスタも読み

取れます。当時の測量術は

谷を越えても施工されてい

ます。測量櫓をくみ上げて

の縄張だと推測されます。

▼扇型ビイスタ工法 複数

◆長谷川

また思わぬ所からも測量が

実施された事にも驚きます。

▼中央型ビイスタ工法 Ⅰ類

▼中央型ビイスタ工法 Ⅱ類

▼各所に潜在する扇型縄張

◆参加者

米原学びあいステーシヨンでの

長谷川先生の講義は従来にない

柔軟性あふれる講座が好調です。

◆対談者

犬山城天守閣の楼閣ビイスタの

解説に斬新さを私は感じました。

◆長谷川

私自身取り立てて斬新な講座と

考えておりません。柔軟にもの

事を考える事が新しい発見や研

究の進化に繋がると私は思いま

す。

▼山科本願寺城の縄張

▼安土城の縄張

◆質問者

京都西本願寺様の楼閣「飛雲閣」

に楼閣ビイスタ工法は存在しま

すか?

◆長谷川

左右対称を定型とする特殊な

楼閣「アンシンメトリカル」

な三重の楼閣と認識してまし

たが日本人の美の琴線に響く

安定したビイスタ「建築」で

あり日本語で言う「見栄え」

を考慮した優美な楼閣である

事が読取れると私は思います。

◆質問者

奇妙な質問をし申し訳ありま

せんが、地上から上へと設計

された建築見栄えやバランス

整合性ある整いの設計思想は

飛雲閣には存在するのですか?

◆長谷川

一見アンバラスな外観に感じる

飛雲閣ですが練りに練った楼閣

の見栄えは流石に用意周到なる

構図に裏打ちされた建造物です

西本願寺飛雲閣黄鶴台から寛永

五年三月から寛永六年八月迄の

墨書が発見され高台院屋敷すな

わち秀吉の京都新城の遺構だと

する説も最近は存在致します。

◆長谷川

一般の大工は図面道理手本通り

に建築物を作れば良いしかし人

が建物を見る角度を考慮する事

はケース、バイ、ケースであり

工匠や棟梁と呼ばれる人々は型

から脱したアーテステック芸術

的優美な建物を設計するアート

感覚を身に着けているものです

大工さんではなくデサイナー!

▼飛雲閣の家相 長谷川加筆

◆質問者

飛雲閣の語意や意味は何です?

◆長谷川

中世「山」は比叡山の隠語で

「松」は内裏、皇室の隠語で

「雲」は皇居、内裏に昇殿が

許された高位高官の事、殿上

人を「雲客」と言いますので

身分高き人のみ登閣許された

風流や茶事の為の建築名と私

は考えています飛雲閣黄鶴台

と言う地名の台」は古くから

東洋の府都に設置された為政

の為の国見櫓の意味があろう

かと私は個人的に思います。

◆質問者

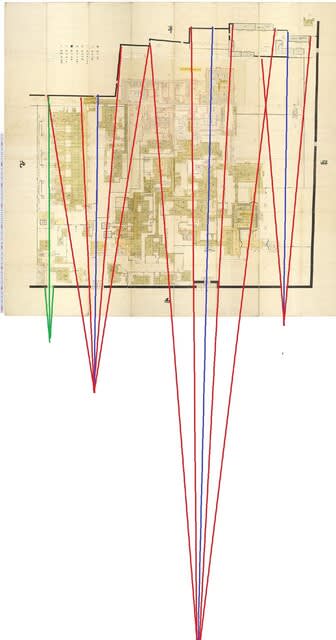

徳川幕府により京都仙道御所寛永4

年(1627)年後水野尾天皇御退位に伴

う仙道御所建設では御所の平面設計

「縄張」にはビイスタ工法が活用さ

れたのでしょうか?

▼創建当時の仙道御所

◆長谷川

私にはこの件に関して正確に答え

られません、ビイスタ工法の研究

課題とし試論的に考察させて頂き

ます、複数のクサビ型ビイスタで

縄張した可能性があると思います

▼安土城表門複数門のビイスタ

◆長谷川

仙道御所は天皇が退位された後

の上皇や法王が居住される殿舎

を言います創建当初の仙道御所

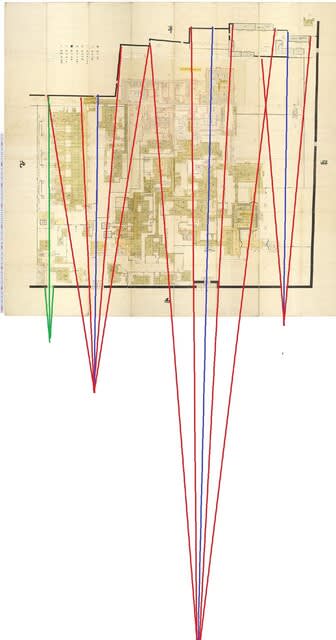

▼山科本願寺のクサビ型ビイスタ 長谷川分析

◆質問者

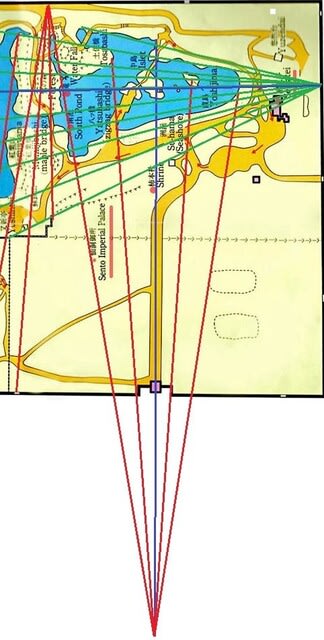

現代の京都仙道御所の南池近辺

が小堀遠州の作庭と巷間で言わ

れてますが、南池近辺には庭園

ビイスタが存在しますか?

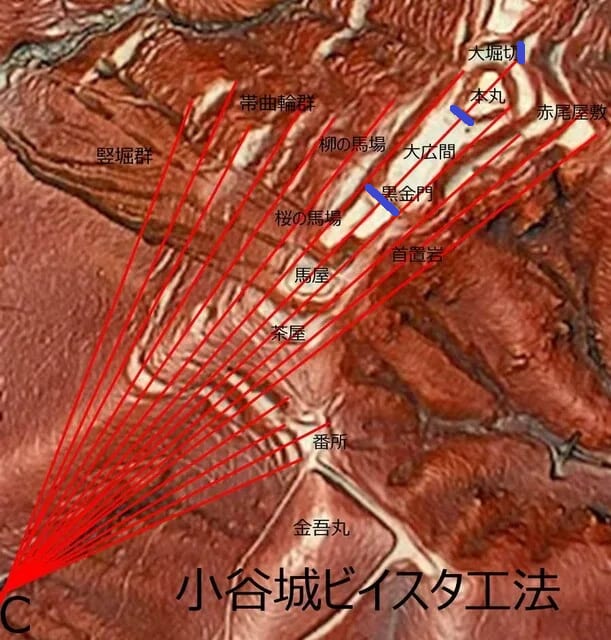

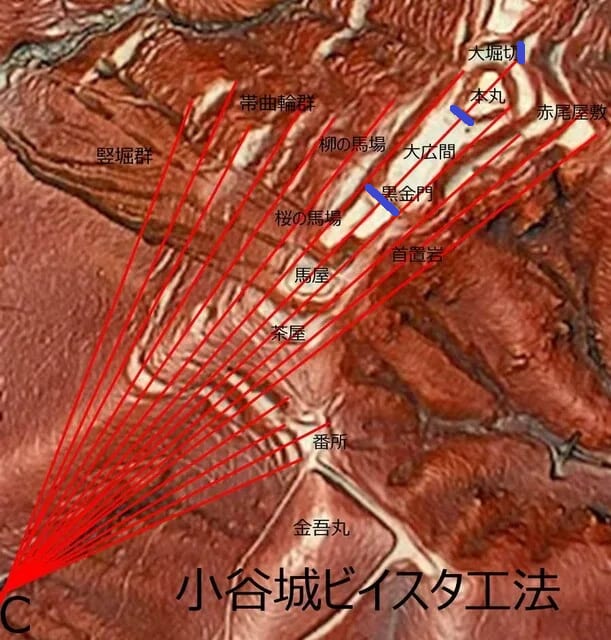

◆長谷川

小堀遠州や片桐石州の家系

は近江浅井家の被官として

出発しております。浅井氏

居城小谷城は文献『信長

公記』では天正3年まで

羽柴秀吉が居住していた

記録あり小谷城ビイスタ

も時に考え併せましょう。

▼小谷城ビイスタ工法

▼尾張 小牧山城の複数ビイスタ

◆一般者

ビイスタ論ってスゴイ理論です!

◆ベテラン様

長谷川さんの幾何学論

城郭ビイスタ論動画が

3400回も視聴されてる

事に異常さを感じる!

長谷川さんは城を楽し

んでおられない「楽」

ではなく「学」です!

◆対談者

器に盛られた旬の物

を頂いて味覚を賞味

する事も日本食文化

とも言えますtaste

味わいですが一方で

その器の造詣自体を

深く精神的に鑑賞を

する事も重要だと私

は思います。織部焼

にも様々な工夫設計

が成されいて日本の

器の文化として親し

み楽しむ事が織部焼

を鑑賞する楽しみ。

◆長谷川

山科本願寺も日本の幾何学

文化の通過点として捉える

事が寺院城郭を鑑賞する為

の和の心ではないですか?

山科本願寺を巨大な幾何学

の「織部焼」のような日本

文化論として考えましよう

器「うつわ」は食品を入れ

る容器、曲輪は人々を戦乱

から守る「くるわ」です。

◆山本様【匿名】

長谷川先生の城郭ビイスタ論

動画が巷間で大変な話題です

京都の山科本願寺城址は平城

で1世紀前に近代城郭の要素を

含むと『中世城郭辞典』には

「城郭史上、特筆すべき城郭

跡といえる」と解説されてま

す。城郭研究史上重要な城な

のですか?

▼山科本願寺城 主要部

◆長谷川【著者】

山科本願寺城は(1532年)の

『経厚法印日記』に「山科

本願寺ノ城ヲワルトテ」と

記録され六角氏と法華宗が

落城させています。縄張は

100年進んだ横矢の配置で

近世城郭縄張の基礎が既に

萌芽している優れた縄張の

寺院城郭と言えます。山科

本願寺の創築自体は天文10

年1478年1月29日に開始さ

れています。

◆山本様【匿名】

蓮如さんが布教活動された

代表的な場所は何処です?

◆長谷川

堅田、吉崎、山科、石山何れも

天険の要害と水陸の交通の要衝

に選地して築城しておられる事

を考えると城郭を作る然るべき

要害の地を「見立て」選び取る

センスは日本城郭史においても

稀有の資質を持ち合わせた人で

地勢経営学の達人とも言える人

築城の事を「経始」と言います。

◆山本様【匿名】

大坂城は大坂石山本願寺の跡に

羽柴秀吉が自らの根城とし築城

しますが先生のビイスタ分析に

よりますと中央型ビイスタ工法

との事で私個人は大変驚きます。

▼天正大坂城

◆長谷川

織田信長の永禄6年1563年築城

小牧山城も中央ビイスタ型です

◆山本様

山科本願寺城は(1532年)

落城していますが中央に

ビイスタ工法が存在しま

すか?

◆長谷川

天文期に既に横矢配置や巧妙

な曲輪配置が存在する事自体

が非常に驚くべき事と思います

◆長谷川

家相学 方位学 四神相応

に計画された寺院城郭でも

あり正しく法城に相応しい

縄張設計がなされています。

▼ 仏城 曼荼羅 参考資料

◆山本様

この優れた幾何学や測量術

を保持していた縄張技能集

団は真宗教団自体ですか?

◆長谷川

山科本願寺自体の縄張を

実施した人名を私は知り

ません。山科本願寺後身

の石山本願寺では天文21

年1553年松田三郎入道と

呼ばれる加賀の国の城作

りが招聘されて築城され

ていますから山科本願寺

も加賀の国の職能集団が

縄張を担当した可能性が

あると私は考えています。

◆山本様

天正4年段階で織田信長は

安土城に扇型の縄張を採用

した事は長谷川先生の研究

で既に全国に知れ渡ったて

います。山科本願寺城にも

扇型ビイスタ工法は存在す

るのですか?

▼安土城 扇型ビイスタ工法

◆長谷川

見事な扇型ビイスタが安土と

同じく方位軸「北」を中心に

読み取れる事が可能です。

◆長谷川

航空写真で分析しますと御本寺

内寺内、外寺内、蓮如も生活し

た南殿も含めて扇型ビイスタで

縄張された本願寺の都市計画が

読み取れます。

◆一般様

長谷川先生!これだけ大論

を解説出来る城郭研究家は

日本国屈指の城郭研究家だ

◆長谷川

私は残念なから

著書一冊も無し

仕事は一切無し

支持者全く無し

肩書も勿論無し

◆対談者

重複型ビイスタ工法は存在

しますか?

◆長谷川

南と東から存在致します。

◆長谷川

また北から南に向けた様々な

ビイスタ工法も存在致します。

特に下図赤線放射状ビイスタ

は御本寺を中心とする扇型の

寺内通路とも密接に関連して

います。

◆対談者

小ビイスタ、緻密ビイスタは

存在しますか?

◆対談者

扇型やクサビ型ビイスタ存在

致します。

◆長谷川

方角を変えると様々な

大小のビイスタ工法が

存在に気付きます。

◆長谷川

西から東へのビイスタも

見事なものがあります。

以下ウイッキペデイアより引用

造営され、約6年間で建設

されたと言われている。

(旧音羽川)の合流地点で、

この地域は東海道から宇治

街道へ抜ける分岐点、交通

の要所であった。

山科本願寺がどのような寺院、城郭であっ

たかについて、天文元年(1532年)8月24日

『二木水』の条では

四、五代に及び富貴、栄華を誇る。寺中は

広大無辺、荘厳ただ仏の国の如しと云々、

在家また洛中に異ならざるなり、居住の者

おのおの富貴、よつて家々随分の美麗を嗜む