ライ、クーダー ドリーム

何と飾り気のない色褪せた場末の

路地裏を行くような雰囲気の演奏

だろうか?ライのスライドギター

も深い哀調を秘めて、セピア色し

たピアノ演奏なども真に深い情緒

を感じる素晴らしい古典佳曲です。

木琴によるトレモロ演奏も流麗だ。

ライ、クーダー ドリーム

何と飾り気のない色褪せた場末の

路地裏を行くような雰囲気の演奏

だろうか?ライのスライドギター

も深い哀調を秘めて、セピア色し

たピアノ演奏なども真に深い情緒

を感じる素晴らしい古典佳曲です。

木琴によるトレモロ演奏も流麗だ。

石田三成辞世の句とは?

◆長谷川

8月22日眼下に望まれた景色こそ

が三成の言う筑摩江だったのです。

◆質問者

何故羽柴秀吉は秀長に命じ

て長浜市丹生谷の小原へと

木之本町黒田の住民を夫丸

に駆り出しているのです?

◆長谷川

長浜市高時川上流は丹生

谷丹生川と呼ばれてます。

小原は越前岐阜方面とも

間道を通し、通じてます。

秀吉は高時川上流丹生谷

へと作業員を派遣した人

間道閉鎖と警戒を彼は抜

かりなく怠ってません。

また古代は余呉が越前

への正式通路ではなく

高時川上流こそが元来

越前への正式な路でした。

◆質問者

余呉東野山城を見学しま

した。何故高時川上流の

丹生谷に掘を深く土塁を

高く構築してるのです?

◆長谷川

賤ケ岳の合戦は北国街道

余呉庄を中心とした合戦

なのですが歴史現実とは

常に異なっている事があ

ります。歴史は勝者が記

録しており自分達に都合

の良い事を書いています。

東野山城が丹生谷側土塁

が高い事は丹生谷に軍事

緊張が存在した証拠です。

城を見る基本は土塁が何

にむかって高く敷設して

いるかを、知る事が基本。

◆質問者

長谷川先生と余呉町の下

丹生砦や摺墨砦を見学し

て驚いた経験があります。

丹生谷に賤ケ岳合戦の時

の軍兵が進駐したのなら

堀秀政方の将兵は坂田郡

へと戦利品を持ち帰る事

は当時の社会現象だった

のでしょうか?

◆長谷川

伊香郡の将兵が犬上郡に

侵攻した場合伊香郡へと

戦利品を持ち帰ってます。

信長は今川義元の佩刀を

分捕ってますそれが戦国

戦利品は戦国期の社会の

特徴であつた現実歴史が

あります。例えば賤ケ岳

城の陣鐘は木之本黒田の

大澤の寺に返して欲しい

旨の嘆願書は残ってます。

◆長谷川

22年8月22日の米原歴史

紀行の結果報告をします。

先ず米原駅を出て米原氏

の城館の跡の水堀見学を

致しました。これが①番

次に小谷吉継の首塚見学

を実施致しました②番と

言う事になります。

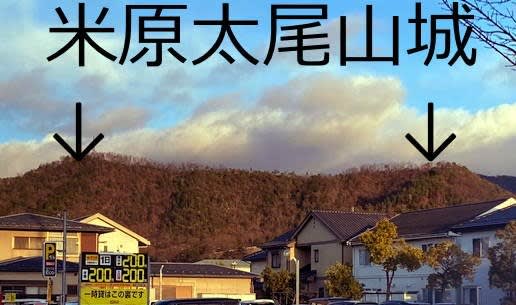

そこからは米原太尾山城の

形状がよく視認出来る位置

でした。太尾山の東山麓に

は大谷と呼ばれる小字に館

が残っております。その道

は8月22日に見学解説して

います。

◆質問者

うかしいじやありませんか?

大谷吉継は長浜市小谷出身

説はもう定番になって来た。

何故米原に大谷吉継の首塚

があるのですか?変ですよ?

◆長谷川

そこは自分で考えて下さい。

◆長谷川

次の見学場所は願乗寺所蔵

の余呉町菅波地区から米原

に梵鐘が移動された件に関

太鼓櫓と梵鐘見学しました。

これが③番見学になります。

これは城郭の門矢倉の見学。

真宗寺院様で言う、太鼓門。

鐘の丸の語源は梵鐘を城内

で打った事が始まりで陣城

では陣鐘を使います。

◆歴史探訪愛好家

そんな素晴らしい探訪会なら

何故ブログで事前に紹介しな

いのですか?

◆長谷川

私のブログ誰も読んでません

読んでいてもせいぜい20名様

紹介しても意味がないのです。

◆質問者

うかしいじやありませんか?

何故余呉丹生谷菅波の岩本寺

六所権現の梵鐘が米原に存在

するのですか?

◆長谷川

そこは自分で考えて下さい。

井戸町踏切も見学しました。

有名な井戸村与六作職書付

(さくしきかきつけ)を是

非思い出してください。

これが本日の④番目見学。

◆長谷川

次に向かった場所は岩脇山

城跡と岩脇氏舘跡を見学し

ました。岩脇山山頂にて早

めの昼食を取らせて頂いた。

岩脇山が⑤番見学、館跡が

⑥番見学です。⑦が善行堂

で城郭の懸造り「懸造」の

学習目的としたものです

◆長谷川

次に岩脇山山麓の太平洋戦争

末期に掘削された蒸気機関車

用の退避濠を2箇所見学です。

これが第⑦番の見学でした。

◆長谷川

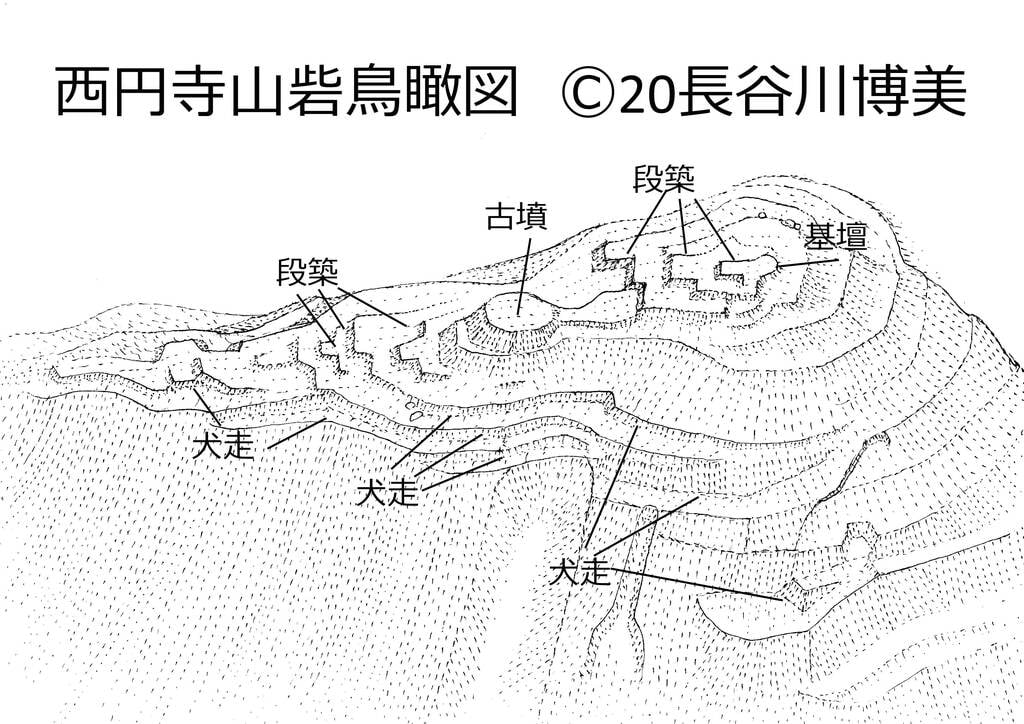

次に西円寺山砦の竪堀を遠望

しました。これが第8番見学

◆長谷川

次に岩脇道踏切を見学しま

した。これは小字岩脇道か

ら踏切名称がつけられてる

勿論中世はこれが北国道で

あり太尾や番場へと連結

する重要な要衝、通路で

この岩脇道が第9番見学で

す。我々は米原高校へと

向かう途中にトトロの森

女山を見学第10番見学で

またこの土地が「小字」

「ふとんぼ」で太尾坊の

意味です。これが⑪番見

学です。米原坂で合戦が

あったと言う事でここが

米原坂古戦場で⑫番見学

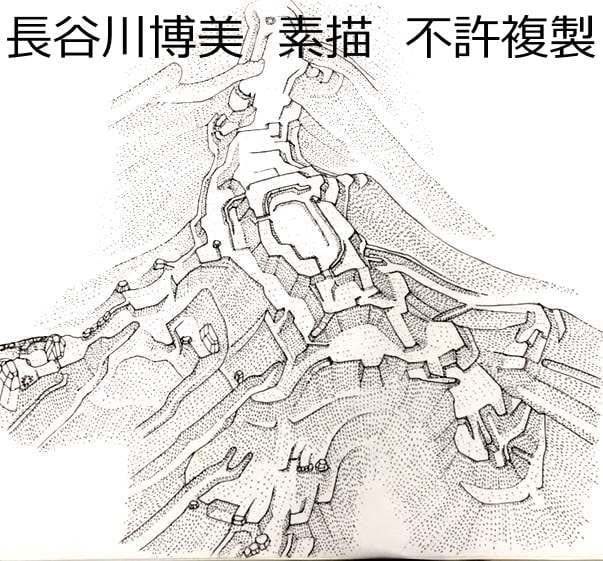

◆長谷川

我々は太尾山「盗人岩」の

巨岩の岩場で暫時休息して

太尾城北城へと向かいます。

これが⑬番⑭番見学場です。

◆長谷川

次に我々は太尾山城南城へ

と大小の櫓台の見学をする

これが⑮番見学と言う事に

▼楼閣のイメージ

◆長谷川

無事下山して山麓の湯谷神社

に参拝休憩した後に解散しま

した。これが16番見学でした。

◆歴史探訪愛好家

是非参加したい見学会の様子

です。城郭と歴史と交通歴史

を関連づけて見学されてます。

◆一般様

随分と余呉と米原は関係が

深い事を知って驚きです!

◆長谷川

余呉城郭研究会ですからね。

◆対話者

近所の年配の方が自分の

家屋敷の航空写真を見て

激怒され修正を求められ

た。その人が言うには父

から親からウチの屋敷は

四角四面だと聞いている

航空写真のウチ屋敷の写

真は間違っていると激怒

された話なんですけど?

◆対談者

それ文字や言語による

伝達媒体です。図書館

で言えば書は読んでる

が図は見ていない形状

不認識タイプの人です。

◆長谷川

それ文字や言語学習に

よって父祖から刷り込

まれた固定概念認識と

言うものです。その方

自分の土地を四角四面

と教え込まれ文字言語

学習の強固な固定概念!

◆一般者

ウチの孫ちゃんブロク

で遊ばせてます。これ

は知育脳活の為の訓練。

四角のブロックは四角

のパズルに当てはまり

ます。台形は台形へと

当てはめるゲームして

ます。観察力や応用力

を幼少期から養う為に

前方後円墳

羽子板

◆一般者

日本の文化を理解している

と羽子板でも古墳でも開い

た設計をしています。将棋

は中国から来ましたが開い

ている。扇や唐笠とは勿論

中国からもたらされた幾何

学物です。

◆長谷川

城館の場合正方形のものは

少ない傾向にあり大多数が

台形で作られております。

◆長谷川

日本の城の櫓台は正方形の

ものが少なく1234辺の長さ

が計測すると異なる事こそ

それが日本の城の常識です。

貴方は四角四面と決めっけ

ていたものが実は台形だと

認識する事が城見学の基本

になります。ビイスタ理解

の近道にもなります。四辺

を見ない人は万年正方形と

盲信する傾向が脳内形成さ

れます。貴方の脳が最初か

ら正方形と断定するタイプ

の人は城郭ビイスタ論とは

心には響いてきません。淀

城の図を見ても心に反応し

ない人間になってしまう訳

※徳川将軍休憩所の考察

◆一般者

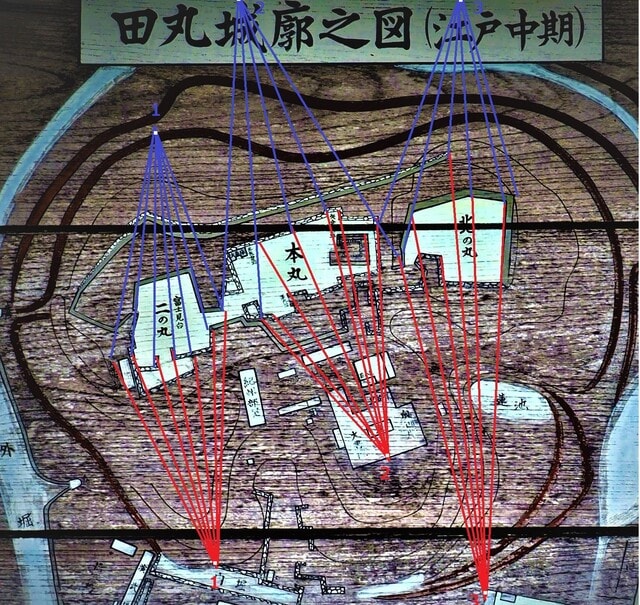

前回投稿の伊勢田丸城の秘密

興味深く読ませて頂きました。

◆長谷川

前回の田丸城の投稿に対する

閲覧者は30名を超えて感謝!

なんとか閲覧者を30名を保持

したいのが本音です。

◆対談者

以前ある人と滋賀東近江市

能登川伊庭御殿跡に行きまし

たが何故か幻滅してしまった。

しかし暫くして長谷川先生が

偶然安土城に行かれる事とて

伊庭御殿跡も行きましょうと

言われイヤイヤ行きましたが

◆対談者

北近江出身の小堀遠州の作と

も言われる徳川将軍の為の茶

屋で休憩所である場所との事

前回行ってウンザリでしたが

今回は長谷川先生と個人授業

と言う事で私は先生に今、大

変話題のビイスタが伊庭御殿

にありますかと質問しました

ら作庭、作事も含め伊庭御殿

のビイスタ工法を素朴に解説

を受けて私は衝撃を受けまし

た片桐石州や小堀遠州や藤堂

高虎は特殊な才腕や技術所持

者は近江出身の人に多いです。

▼伊庭山城イラスト長谷川作

また能登川では徳永石見守寿昌

の事や伊庭御殿の裏山にある伊

庭山城の図面も教示を賜り興味

深く楽しく時間を過ごせました。

▼城郭ビイスタの概念「見栄え」

▼伊庭御殿のビイスタ工法

◆番外質問者

長谷川先生は素朴に人々の

疑問に答えて下さる先生と

聞いております。江戸時代

の江戸城浜御殿にビイスタ

工法は存在するのですか?

▼江戸期の江戸浜御殿図

◆対談者

もうこの浜御殿の形見れば

正方形でないのでビイスタ

工法で作られてると思うわ!

◆長谷川

では早速検討致しましょう。

▼浜御殿遠隔ビイスタ工法

◆長谷川

素直な城郭を見る感性を備え

ておられます!感心致します

御明察です。江戸城浜御殿は

遠隔型ビイスタ工法該当です。

◆一般者

対談者さんスゴイね!私達が

解らない事に気付く眼力また

洞察力は長谷川先生の御指導?

◆長谷川

対談者様は素直な性格の方で

す。城の本丸が四角四面90度

の本丸か台状の本丸かを確実

に認識理解されている訳です。

私は難解な事ではなく素朴で

純心な方々と城を勉強したい。

◆反論者

何が城郭研究家長谷川だよ

素人初心者のくせに生意気

なんだよ!城郭ビイスタ論

なんざ絶対に存在しない!

絶対に城郭ビイスタ動画を

見てならんぞ絶対見るな!

◆長谷川 ▲江戸浜御殿

江戸浜御殿は様々な作庭作事

の工夫にビイスタ工法を採用

◆みんな

すごいね!ビイスタ論って!

動画再生数が3600回超えた!

これ令和の本物の城郭論だ!

◆質問者

徳川三代将軍、家康、秀忠、

家光の為に作られた近江国

の永原御殿の縄張の御教示

を長谷川先生是非願います。

▼近江野洲 永原御殿跡図

◆長谷川

先ず念頭に置くべき事は日本

の城の測量方法の基本で享保

18年段階ではこの様な幾何学

測量が存在した事、これ日本

の城郭測量文化の基本ですね。

◆長谷川

徳川幕府開祖者徳川家康晩年

の隠居城、駿府城においても

中央ビイスタ型と遠隔型扇状

ビイスタを併用している事に

着目比較研究を致しましょう。

▼駿府城中央ビイスタ型縄張

▼駿府城遠隔ビイスタ型 扇型縄張

◆長谷川

徳川将軍の為に作られた永原

御殿にも駿府城の如く中央に

中央測量起点のある中央型の

ビイスタ工法が読み取れます。

▼永原御殿 中央型ビイスタ

◆長谷川

ちなみに天正12年(1584年)の

家康小牧山本陣も中央ビイスタ

◆長谷川

徳川の永原御殿には

遠隔ビイスタ工法も

扇型ビイスタも併用

し定番どおりの工法

◆若者様

すげえよ!こんな解説初めて

聞いた!ゴルゴ13の射撃にも

匹敵する確実で完璧理論だ!

▼永原御殿

南ビイスタ工法

◆反論者

絶対この様な理論認めないぞ

長谷川城郭研究など異端者め

何故ならば我々こそ正当派!

◆一般様の質問様

あのう~徳川の水口御殿

の水口城にビイスタは?

◆反論者

騙されたちやいかんよ!

水口城は四辺の角度が

みな90度直角なんだよ!

水口にビイスタなんぞ

ある訳が絶対ないんだ!

◆対談者

そうやって、明治、大正

昭和、平成と城郭幾何学

を顧みなかった日本城郭

研究は否定論を第一とす

マイナス思考文化論です。

積極的に検証検討する心

が欠落した否定の概念が

日本の城の学問の進捗と

進展を阻害して来ました。

否定なら子供でも出来る。

◆長谷川

失敗を恐れず学問に取り組

ましょう。思わぬ成果可能

性があるかもしれませんね。

◆長谷川

水口城の外郭も含めると中央

ビイスタ存在したと思います。

いや其ればかりか方円の高度

な幾何学を応用した見事な城

であった可能性も考察します。

主郭部が角の聞いた「方」な

ら外郭にはコンパスを用いた

縄張「円」も読み取れますね。

それからビイスタ工法定番の

クサビ型ビイスタ読み取れる。

◆みんな

すげえ!今回の投稿は図書館

に行って調べても、大学に行

って、尋ねても、全く解答の

無い、新しい「令和」の城郭

研究の新視点が提示されてる。

こんな城郭ビイスタ論動画が

大切な理論だと日本の誰もが

言及し気付いてない事に驚く!

◆長谷川

上図の如く別角度からも

水口ビイスタ工法を検討

しましよう。素晴らしい

縄張が展開されています。