みなさん、こんにちは!有限会社人事・労務の西田です。

今回は少しかたい話になりますが、最近、ニュースや新聞などで同一労働同一賃金という言葉を耳にすることが多くなってきました。

今年の4月から施行されている「同一労働同一賃金」関連の法改正、いわゆるパートタイム・有期雇用労働法が、来年4月1日からは中小企業も適用となります。その言葉から何となくどのような法律なのか、なんとなくイメージはつくけど、はっきりしないという方も多いかと思います。

「同一労働同一賃金」とは、正社員と非正社員(アルバイトや契約社員等)との間での不合理な待遇差を禁止するものです。よって、正社員同士やアルバイト同士などは対象とならず、あくまで正社員とアルバイト、正社員と契約社員といった形態で比較し、そこに不合理な待遇差があった場合は法律違反ということになるのです。

そこで問題となるのは、何をもって「同一」と見るのかという部分です。そこで今回は今年の10月の大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件の最高裁判決から同一性のポイントについてまとめていきます。

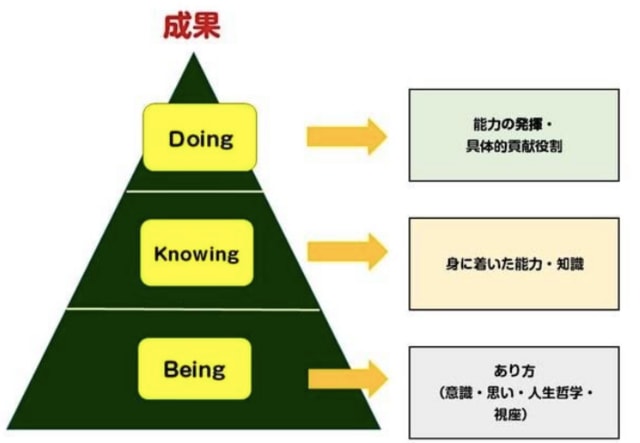

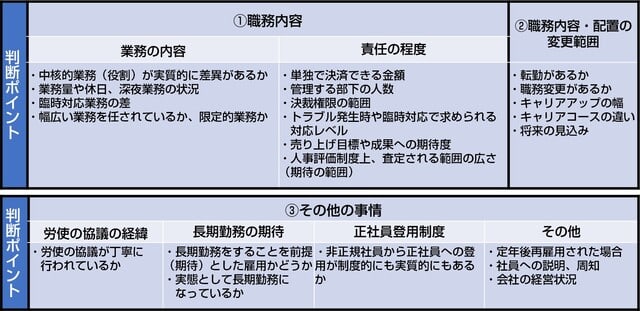

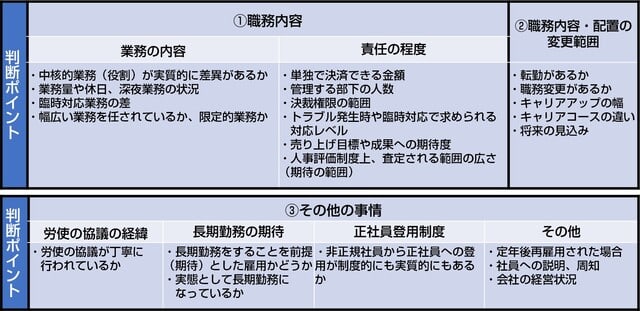

「同一労働同一賃金」の考えのもととなる「不合理な待遇差の禁止」について、パートタイム・有期雇用労働法の第8条に「①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの」とされています。

つまり、この①、②、③の内容を考慮して「同一労働同一賃金」を判断するということになります。それでは、この①、②、③は具体的にどのようなことでしょうか。

①の職務内容を更に分けると「業務の内容」と「責任の程度」に分けられます。業務の内容とは、主に「中核的業務(役割)に実質的に差異があるか」「業務量や休日、深夜業務の状況」「臨時対応業務の差」「幅広い業務を任されているか、限定的業務」といったことが該当します。

正社員と非正規社員における役割や従事している業務が同じかどうかという部分はもちろんですが、例えば、正社員は休日や深夜、または欠勤等の社員に変わって対応することがあるかなどの状況も判断されます。メトロコマース事件では、正社員が休暇や欠勤で不在の販売員に変わって取った代務業務を担当していることも判断要素となっています。また、メトロコマース事件や日本郵便事件においても、非正規社員が特定の限定業務に専従していたことに対して、正社員の幅広い業務に従事することを判断要素としています。

また、「責任の程度」については、決済できる金額や管理する部下の人数、決済権限の範囲、トラブル発生時や臨時対応で求められる対応レベルなどとともに、成果への期待度や人事評価の査定範囲等もポイントになります。

日本郵便事件では、正社員は組織全体に対する貢献等の項目によって業績が評価されるほか、自己研鑽、状況把握、論理的思考、チャレンジ志向等の項目によって正社員に求められる役割を発揮した行動が評価される一方で、契約社員の人事評価は正社員とは異なり、組織全体に対する貢献によって業績が評価されること等はない、としています。つまり、人事制度での求める役割や期待の範囲等もポイントに挙がります。

次に、②「職務内容・配置の変更の範囲」については、将来の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等の有無や範囲等になります。

これは、配置変更や転勤があるかどうか、また職務内容が限定されているかどうかといったことや、昇任や昇格により役割や職責が大きく変動することが想定されているかどうかというキャリアアップやコース、将来の見込みの違いもポイントになります。

最後は、③「その他の事情」です。名前の通り、事情によって判断されるということですが、具体的なポイントとしては、労使の協議や社員への説明、周知が丁寧に行われているか、会社の経営状況に加え、長期勤務の期待がどうか、正社員登用制度が実質的にあるかどうかといったところも判断になります。

例えば、退職金などは長期功労に対する報償という意味合いで支給していることが多いかと思います。長期雇用を前提としている正社員には支給して、期間契約を結び、原則として限定的な期間のサポートとして勤務している契約社員やアルバイトには長期勤務を期待しているわけではないので、退職金は支給しない。あるいは金額が少ないといったことであれば、合理的な理由と言えそうですが、実態として契約社員もアルバイトも正社員と同じように長期間働いているのに退職金を払わないということであれば、長期功労に対する報償として退職金を支給するのであれば、それは合理的とは言えなくなってくるでしょう。

今回のメトロコマース事件では、「退職金は、職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するものであり、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対して支給するものとした。」とされており、人財の確保や定着、様々な部署の継続的に就労することへの期待を考慮して、原告の契約社員に対して支給しなくても、不合理とは言えないという判決でしたが、一方で、判決の中で、功労報償的な性質から考えると、不支給は不合理だという反対意見がありましたので、長期功労を期待したり、実質的に長期雇用がしているようであれば、正社員ほどの支給額の水準かは別として、退職金を全く支給しないということは、リスクに繋がる可能性があります。もし、正社員には退職金を支給して非正規社員に退職金を支給しないのであれば、退職金の意味合いをはっきりと明確にして、なぜ正社員には支給して非正規社員には支給しないのかといったことを合理的に説明できて、納得感を持たせることができるということが必須になります。これは当然、賞与にも言えることです。

なお、今回の判決から賞与や退職金といった制度そのものに関しては、会社の事情や裁量なども総合的に判断して判決が下り、結果的に大阪医科薬科大学事件の賞与もメトロコマース事件の退職金も支給しないことが「不合理」とはされませんでしたが、日本郵便事件では、扶養手当、年末年始手当、夏季・冬期休暇など正社員と非正規の処遇差を合理的に説明することが難しい手当や労働条件に対しては相違が不合理と判断されています。

今回の法改正の中では、「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」として、非正規社員から正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになり、求めがあった場合は、事業主は説明をしなくてはなりません。

「合理的」とは言いにくい待遇差が正社員と非正規社員との間にあるかどうかを確認した上で、もしも、あった場合は待遇差をなくしていく、あるいは減らしていくことを判断していく必要があります。

最近は、例えば育児介護といった事情や個人の価値観により、正社員にはなれない、あるいはなりたくないといった方も多く、その結果、非正規社員として働いている方々も少なくありません。もちろん、非正規社員の中にも優秀な方も多く、会社として大きな仕事や責任を任せているのに、非正規社員といった理由で給与が低かったり、福利厚生が受けられないといったことも実際よく見ます。今回の「同一労働同一賃金」は、このような扱いをなくしていくための改正です。

繰り返しになりますが、中小企業は2021年4月から施行されます。それまでの期間に自社の非正規社員の実態を確認して、不当な待遇差をなくすようにしていくことをおすすめします。