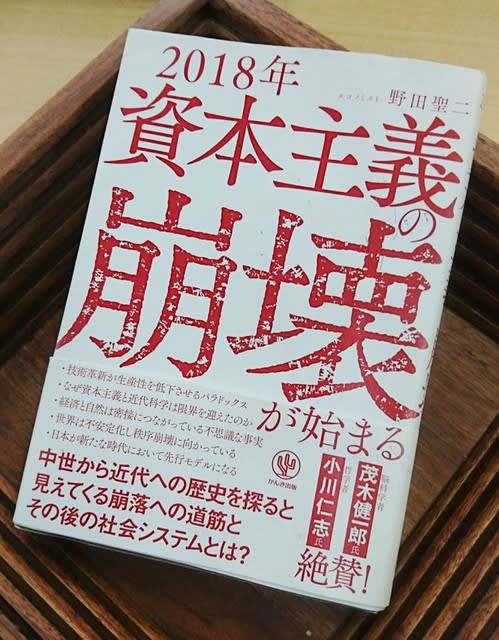

本日はZOOMによる読書会第3弾、書籍「資本主義の崩壊が始まる」の著者野田先生をお呼びした第2回目

本日のテーマは第4章「資本主義の崩壊を歴史の枠組みから解き明かす」でした。

前回は、技術革新で生産性が上がるのかをテーマとし、技術革新が進んでも経済成長に結びつかないことを、エントロピー増大の法則に基づいてご説明していただきました。

その続きとして、今回は歴史も絡めながらお話いただけるということで、参加メンバーも楽しみな様子。

まずは、中世から近代へのパラダイム転換

中世では、「神」「人間」「自然」がキリスト教的世界観の中で繋がっていましたが、近代はそれぞれが「宗教」「芸術・哲学」「自然科学」と科学的世界観になりバラバラになっています。

中世の秩序ある世界から、近代の無秩序(自由)へと移り変わったんですね。これは前回学んだ”エントロピー増大”です!

同様に、自然科学の分野でも「生命(秩序)」から「物質(無秩序、自由)」へ変化が起こります。

要素還元主義の下、近代科学ではどこまでも要素に分け、要素から全体を説明することに注力してきました。

しかし、生命を分析する=解体は”死”でしかなく、近代化学はいまだに生命を解明することができていません。

そして次に、資本主義の経済の本質をお話してくださりました。

現在の資本主義では、人間を「商品という物質」にしてしまったそうです。

これがどのような意味かと言いますと…

経営者と労働者の対立構造を考えると、わかりやすく理解できました。

資本主義の中で、経営者は「労働力」という商品の「使用価値」(労働者の労働力を自由に使うこと)を目的に労働力を購入しているのに対して、労働者は「労働力」という商品の「交換価値」(賃金を得ること)を目的に、労働力を売っているんですね。つまり労働者は、賃金を得るためであれば、嫌な仕事も経営者に指示されればやらざるを得ず、経営者が労働者に支払う賃金は、労働者の労働力を使用するための単なる手段であるため、賃金を可能な限り抑えようとするわけです。

現在、私たちにとって当たり前の資本主義は、人間を「物質」にしてしまう仕組みとなってしまっていたんですね。

資本主義をこのような視点で考えたことがなかったので、驚きではありますが、野田先生のお話を聞いていると「なるほど。確かに人間は商品になっている…」と思ってしまいます。

最後は、資本主義は人間の生存欲求しか満たせない経済システムであるというお話。

資本主義の仕組みの中では、労働者は経営者の下で労働の主体性を奪われ、”働くこと”が「生計を立てるための手段」になっています。つまり、大半の労働者にとっての働く目的が、生理的欲求や安全欲求など、人間が生命として最低限生きていく上で欠かせない「生存欲求」を満たすことにあるんですね。さらに、経営者は最低限の賃金しか原則として与えないことになるので、労働者はますます生存欲求に縛られてしまうんです。

今の経済システムはこのような仕組みになってしまっていたんですね。

ですから、周囲を見渡しても「お金のために…」と言って働く人が大勢いるんですね。なんだか残念です。

さて、野田先生の解説が終わると参加者との対話がスタート

「私たちの生活や仕事の中で、外部不経済が生まれていると感じる機会はあるか?」

こんな問いの下で、対話をしていきました。

観光地でのゴミ問題や人間関係の摩擦によって生まれてしまうロス、科学技術の発展に追いつくための学ぶ時間(例えばパソコンの操作方法習得のための時間など)の増加…

と、普段気にかけていないと当たり前のことが、「よく考えてみるとこれも外部不経済だよね」と次々に!

いま問題のコロナのために、オンラインミーティングなどリモートワークが進んでますが、これは科学技術の革新によってもたらされている恩恵です。

しかし、本来触れられる距離にいて、同じ空間で話をする方が自然。野田先生のお話にもあったように、中世では、神と人間と自然が繋がっていました。それが今は切り離され矛盾し、限界に近づいている。この部分を解決しなければきっと次の時代はやってこないでしょう。

これからは本にも出てくるような共同体、共同体感覚がきっと必要になってくるはずです。でもそれは中世とは違います。資本主義だって、きっと新しい時代への必要な通過点。中世と近代のどちらかに偏るのではなく、それぞれの良いところを組み合わせた時代が次にやってくるのではないでしょうか。

そんな時代が少しでも早くやってくるようには何をしたらいいのだろうか。

残り2回の野田先生のお話できっとヒントが出てくるはずです。野田先生との対話を通して、新たな経済システムの姿をみんなで見ていきましょう。

残り2回もどうぞよろしくお願いいたします。