◯統計からみる目標管理

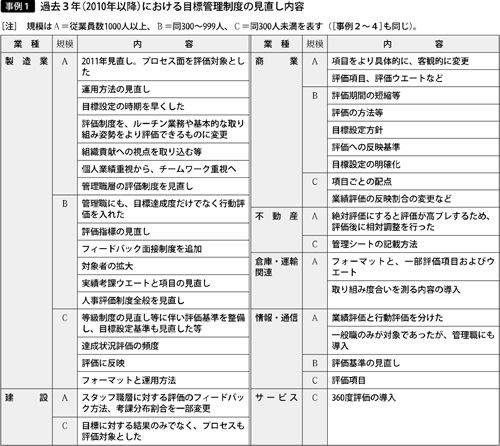

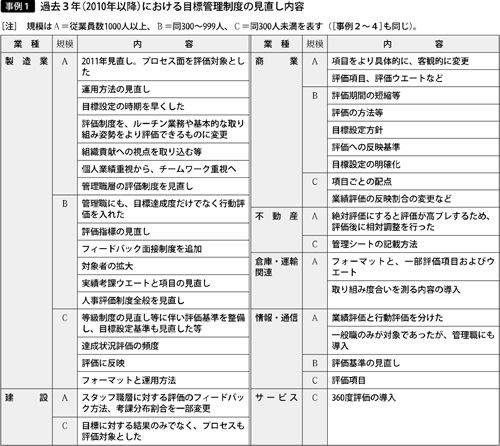

目標管理制度についての統計を見ると、80%以上の企業が目標管理制度を実施していることが分かります。また、企業がどのような点に関心を持ち制度の見直しを行っているかについて特徴的なのは、まずは、「個人業績重視から、チームワーク・つながり重視へ」変わってきているという点です。

これまでは個人の業績を測っていたところを、チームや部署といった組織としての貢献を見ていくというのが大きな流れとなってきています。そして、「目標に対する結果のみではなく、プロセスも評価対象として」取り入れる企業が増えています。なぜ、そのような評価になったのか、今までの業績や数値での目標のほかに、日々の業務の中で行動基準を体現できていたかを評価していくということが、大きな視点になってきています。その他にも、「業績評価と統合評価を分けた」企業や「360度評価」を導入する企業等、目標管理制度も企業により様々なかたちで実施されていることが分かります。

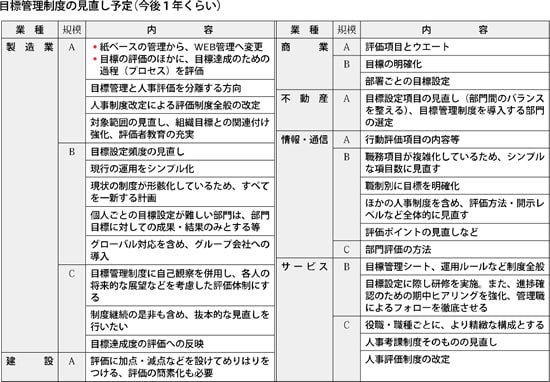

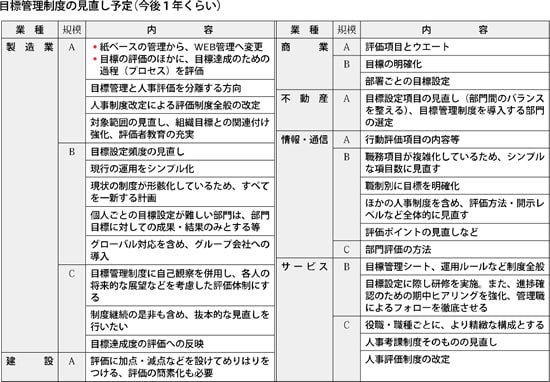

次に、今後どのような点について改善を図りたいと考えているのかについて見てみると、まず、目につくのは「紙ベースからウェブへの変更」です。紙を使用しないことで環境負荷を軽減するということはもちろんですが、生産性の面で見ても、なるべく手間のかからない方法で制度を運営していくという視点が大切となります。

その他、特徴的な点は「目標評価のほかに目標達成のための過程を評価する」とあるように、やはり、目標に対する結果のみではなく、プロセスを評価対象にしていこうと考えている企業が多いことが分かります。

◯評価との関係

では、目標管理制度をどのように評価制度とつなげていけば良いのかということについて、評価とつなげる方法と評価とはつなげない方法の二つがあります。評価をつなげない場合というのは、例えば、管理職を育成する研修の中で、チームとしての目標をたてアクションプランにまで落とし込む研修を実施するという事例があります。いきなり新しい制度を評価制度に落とし込むのではなく、まずは、小さく組織の中に取り入れてみて組織の相性を見てみるというのも一つの考えでしょう。

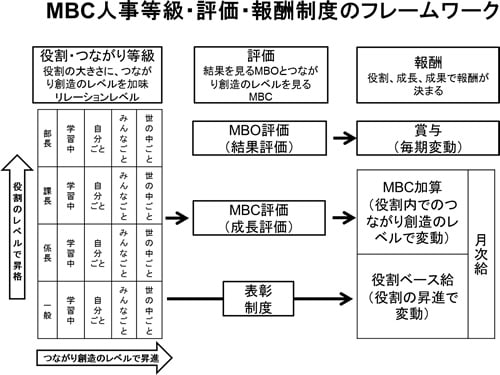

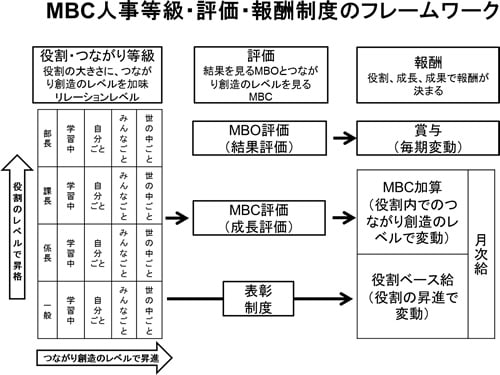

次に、実際に目標管理を評価につなげる方法についてですが、右脳の行動評価と左脳の業務評価の両方の軸から評価を決めていくという方法を紹介いたします。実際に取り入れている企業では、行動評価は給与に加算させるという方法で実施している企業があります。基本給を上げ下げではなく、行動規範が守れている人には基本給に加算して支給するという方法です。また、行動評価にあたって360度評価を実施しているという企業もあります。基本給への上乗せや賞与への反映など、プラスαで加える項目として使用することで導入への抵抗を和らげることができます。

◯目標面談は未来志向で、フィードバックはリアルタイムで

最後に評価において非常に大切になるのがフィードバックのあり方です。極論、フィードバック面談は本当はいらないということを評価の話をする際は必ずお伝えするようにしています。どういう意味かといいますと、フィードバックは日々の業務の中やカウンセリングなどの機会を使ってリアルタイムで行っていくべきものだということです。

これまでの評価のフィードバックというのは、評価期間である半年や1年の業務の結果という過去に対するフィードバックを行うのが主であり、最後に、これからの目標や次のステップを目指すために必要なことをおまけのように話すというものが主でした。しかし、変化の激しい時代、そもそも半年前に立てた目標が半年後には変わっている可能性も少なくないでしょう。変化に合わせて目標も変化していかなければいけませんし、その目標に対する進捗もリアルタイムで見ていく必要があります。フィードバックはリアルタイムで実施し、目標面談においてはこれまではおまけのように話されていた未来のこと、これから目指す姿やキャリアビジョン、そのための道筋を話し合う機会に変えていくことが大切です。また、リアルタイムでフィードバックがされることは評価に対する納得度が高くなるという効果も期待できます。ぜひ、目標面談を取り入れる際は、日常の学びを充実させることに価値があるということ、日常の管理の仕組みこそ大切だと言う視点を忘れずにもっていていただきたいです。

目標管理制度についての統計を見ると、80%以上の企業が目標管理制度を実施していることが分かります。また、企業がどのような点に関心を持ち制度の見直しを行っているかについて特徴的なのは、まずは、「個人業績重視から、チームワーク・つながり重視へ」変わってきているという点です。

これまでは個人の業績を測っていたところを、チームや部署といった組織としての貢献を見ていくというのが大きな流れとなってきています。そして、「目標に対する結果のみではなく、プロセスも評価対象として」取り入れる企業が増えています。なぜ、そのような評価になったのか、今までの業績や数値での目標のほかに、日々の業務の中で行動基準を体現できていたかを評価していくということが、大きな視点になってきています。その他にも、「業績評価と統合評価を分けた」企業や「360度評価」を導入する企業等、目標管理制度も企業により様々なかたちで実施されていることが分かります。

次に、今後どのような点について改善を図りたいと考えているのかについて見てみると、まず、目につくのは「紙ベースからウェブへの変更」です。紙を使用しないことで環境負荷を軽減するということはもちろんですが、生産性の面で見ても、なるべく手間のかからない方法で制度を運営していくという視点が大切となります。

その他、特徴的な点は「目標評価のほかに目標達成のための過程を評価する」とあるように、やはり、目標に対する結果のみではなく、プロセスを評価対象にしていこうと考えている企業が多いことが分かります。

◯評価との関係

では、目標管理制度をどのように評価制度とつなげていけば良いのかということについて、評価とつなげる方法と評価とはつなげない方法の二つがあります。評価をつなげない場合というのは、例えば、管理職を育成する研修の中で、チームとしての目標をたてアクションプランにまで落とし込む研修を実施するという事例があります。いきなり新しい制度を評価制度に落とし込むのではなく、まずは、小さく組織の中に取り入れてみて組織の相性を見てみるというのも一つの考えでしょう。

次に、実際に目標管理を評価につなげる方法についてですが、右脳の行動評価と左脳の業務評価の両方の軸から評価を決めていくという方法を紹介いたします。実際に取り入れている企業では、行動評価は給与に加算させるという方法で実施している企業があります。基本給を上げ下げではなく、行動規範が守れている人には基本給に加算して支給するという方法です。また、行動評価にあたって360度評価を実施しているという企業もあります。基本給への上乗せや賞与への反映など、プラスαで加える項目として使用することで導入への抵抗を和らげることができます。

◯目標面談は未来志向で、フィードバックはリアルタイムで

最後に評価において非常に大切になるのがフィードバックのあり方です。極論、フィードバック面談は本当はいらないということを評価の話をする際は必ずお伝えするようにしています。どういう意味かといいますと、フィードバックは日々の業務の中やカウンセリングなどの機会を使ってリアルタイムで行っていくべきものだということです。

これまでの評価のフィードバックというのは、評価期間である半年や1年の業務の結果という過去に対するフィードバックを行うのが主であり、最後に、これからの目標や次のステップを目指すために必要なことをおまけのように話すというものが主でした。しかし、変化の激しい時代、そもそも半年前に立てた目標が半年後には変わっている可能性も少なくないでしょう。変化に合わせて目標も変化していかなければいけませんし、その目標に対する進捗もリアルタイムで見ていく必要があります。フィードバックはリアルタイムで実施し、目標面談においてはこれまではおまけのように話されていた未来のこと、これから目指す姿やキャリアビジョン、そのための道筋を話し合う機会に変えていくことが大切です。また、リアルタイムでフィードバックがされることは評価に対する納得度が高くなるという効果も期待できます。ぜひ、目標面談を取り入れる際は、日常の学びを充実させることに価値があるということ、日常の管理の仕組みこそ大切だと言う視点を忘れずにもっていていただきたいです。