影山先生の講義の後は、いよいよ宴会へ!

ジャンベの演奏と共に

今年より、新理事長に就任した金野より、今年の活動目標が

会場の皆さんへ発表。

弊協会は、いままで社労士、キャリアコンサルタントとして若者の

就労支援をしてまいりました。大学や企業そして協会内のさまざまな

若者に触れ、そして企業から多くの相談を受けてまいりました。

そんな中、協会の活動をとおして私たちに見えてきたのは、

就職難の時代から、これからの日本は、採用難の時代へと突入していくということ。

それも景気の変動にかかわりなく中長期的にこの傾向は続いていく。

学生の就職難が解消されつつ一方、就職できない若者との格差は

益々拡がるばかりです。

労働市場から弾き飛ばされた若者たちがなんと多いことか!ネットカフェ難民

は、若者が半分近くを占める。ホームレス状態の若者の比率も増加傾向にある。

そんな状態の中、弊協会はいままでの経験のなかで、ホームレス、うつ病、

フリーター、ニートとさまざまな若者達と接してきました。

沢山の失敗もしてきましたが今では、正社員として、士業として開業したりと。立派に

活躍しているものもいます。しかし、いままでは、なにもわからず、無我夢中で

「日本の未来の働くを考える」というテーマの中で動いてきた結果のなかでたまたま出会った

彼らと接してきたのです。

しかし、ここ最近、様々な関係者からセミナーや大学の講演、メンタル不全の

相談、そして最近の心理学用語から、経済用語へとなりつつある

企業のレジリエンスという話題の中、

「困難を抱えた若者たちに対して、JESでの企業側の取り組みを教えてほしい」

「レジリエンスの観点から、しなやかな、メンタルに強い組織を創るためにはどうすればよいのか教えてほしい」

「ニート、発達障害を抱える団体ですが、そのような若者たちと企業を結ぶために手を貸していただけないか」

といった問い合わせをいただくようになってきました。

これは、私たち自身も気付かずにやってきたことでした。私たちは医者でもなければ、社会福祉士でもなく、心理学の専門家でもない。

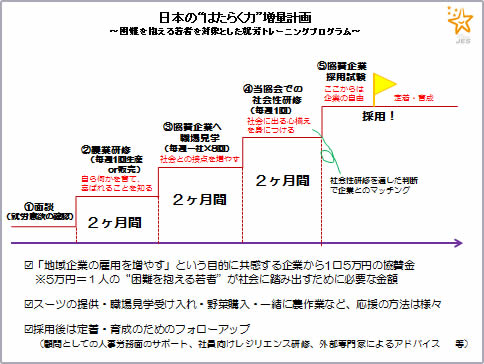

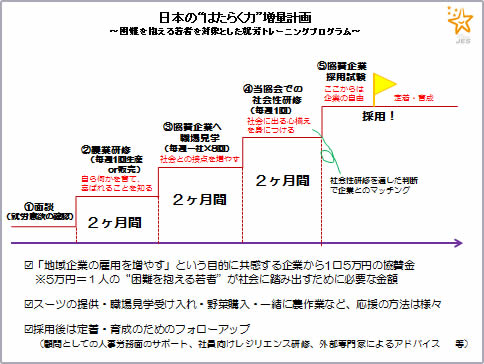

しかし、私たちが、「日本の未来のはたらくを考える」というテーマのもと、関係者の方々とオープンイノベーションで

なにか私たちができることがあるのならば、「日本の働く力を増やす」というコンセプトからあらたな、プログラムを作ることができるのでは

ないかと活動を絞り込んで活動しようと動き出した次第です。このように私たちは、困難を抱えた若者を自立させるプロではない。しかし、社会に

出て働きたいという困難を抱えた若者がそのように真摯おもっているならば、企業がちょっとした職場の改善、そして社員たちの理解とやさしさから

彼らを受け入れる体制づくりのお手伝いはできる。

そして、就労できた本人がイキイキと働き、企業は、職場に優しさを取り戻し、イノベーティブな組織へと

変貌していくということは、企業にとっても私たちにとっても望外の喜びであるし、カンフル剤的に外国人を受け入れこの国のアイデンティティが崩れるのを

ささやかながら食い止めることに貢献できると信じています。

そのあとは、写真のとおり、新年会は、2次会、3次会と続き朝までつづくのでした。

この学生たちの若いパワー!そんな彼らの力がいかんなく発揮される日本であり続けてほしいなあと思います。

少々私自身は、お疲れモードでしたが・・・・。

ジャンベの演奏と共に

今年より、新理事長に就任した金野より、今年の活動目標が

会場の皆さんへ発表。

弊協会は、いままで社労士、キャリアコンサルタントとして若者の

就労支援をしてまいりました。大学や企業そして協会内のさまざまな

若者に触れ、そして企業から多くの相談を受けてまいりました。

そんな中、協会の活動をとおして私たちに見えてきたのは、

就職難の時代から、これからの日本は、採用難の時代へと突入していくということ。

それも景気の変動にかかわりなく中長期的にこの傾向は続いていく。

学生の就職難が解消されつつ一方、就職できない若者との格差は

益々拡がるばかりです。

労働市場から弾き飛ばされた若者たちがなんと多いことか!ネットカフェ難民

は、若者が半分近くを占める。ホームレス状態の若者の比率も増加傾向にある。

そんな状態の中、弊協会はいままでの経験のなかで、ホームレス、うつ病、

フリーター、ニートとさまざまな若者達と接してきました。

沢山の失敗もしてきましたが今では、正社員として、士業として開業したりと。立派に

活躍しているものもいます。しかし、いままでは、なにもわからず、無我夢中で

「日本の未来の働くを考える」というテーマの中で動いてきた結果のなかでたまたま出会った

彼らと接してきたのです。

しかし、ここ最近、様々な関係者からセミナーや大学の講演、メンタル不全の

相談、そして最近の心理学用語から、経済用語へとなりつつある

企業のレジリエンスという話題の中、

「困難を抱えた若者たちに対して、JESでの企業側の取り組みを教えてほしい」

「レジリエンスの観点から、しなやかな、メンタルに強い組織を創るためにはどうすればよいのか教えてほしい」

「ニート、発達障害を抱える団体ですが、そのような若者たちと企業を結ぶために手を貸していただけないか」

といった問い合わせをいただくようになってきました。

これは、私たち自身も気付かずにやってきたことでした。私たちは医者でもなければ、社会福祉士でもなく、心理学の専門家でもない。

しかし、私たちが、「日本の未来のはたらくを考える」というテーマのもと、関係者の方々とオープンイノベーションで

なにか私たちができることがあるのならば、「日本の働く力を増やす」というコンセプトからあらたな、プログラムを作ることができるのでは

ないかと活動を絞り込んで活動しようと動き出した次第です。このように私たちは、困難を抱えた若者を自立させるプロではない。しかし、社会に

出て働きたいという困難を抱えた若者がそのように真摯おもっているならば、企業がちょっとした職場の改善、そして社員たちの理解とやさしさから

彼らを受け入れる体制づくりのお手伝いはできる。

そして、就労できた本人がイキイキと働き、企業は、職場に優しさを取り戻し、イノベーティブな組織へと

変貌していくということは、企業にとっても私たちにとっても望外の喜びであるし、カンフル剤的に外国人を受け入れこの国のアイデンティティが崩れるのを

ささやかながら食い止めることに貢献できると信じています。

そのあとは、写真のとおり、新年会は、2次会、3次会と続き朝までつづくのでした。

この学生たちの若いパワー!そんな彼らの力がいかんなく発揮される日本であり続けてほしいなあと思います。

少々私自身は、お疲れモードでしたが・・・・。