Windows7のサポートが終了しすでに10日以上経過しているが、未だに自宅のノートパソコンのOSがWindows7のままだった。

実はWindows 7のサポート期限を2023年まで延長できるようになっていると聞いていた。

それは「拡張セキュリティ更新プログラム (ESU) プログラム」というものなのだが、

それを使用するには条件があって、Windows 7の種類によって加入できるかどうかが異なります。

Winodws 7 Home Premium:×(加入できない)

Windows 7 Professional:○(加入できる)

Windows 7 Enterprise:○(加入できる)

個人で購入しているパソコンはほとんどが Winodws 7 Home Premium

なので、「拡張セキュリティ更新プログラム (ESU) プログラム」は使えない。

それじゃ、OSをWindows10にアップデートするか、新しいパソコンを購入するしかない。

今使用しているノートパソコンはすでにHDがオバーフロー寸前。

それに最近HDも時々断末魔の叫びみたいな音を出すことがある。(笑)

なので、OSアップデートは少し無理があるだろうと思い、新しいノートパソコンを導入した。

最近はストレージが昔と大きく違っているようで、昔は「HDD」といううタイプでしたが、

近頃は「SSD」というものが良いらしいのです。

近頃は「SSD」というものが良いらしいのです。

何が違うのかというと、皆さんスマホ使ってますよね? スマホのアプリってタップするとすぐに立ち上がりますよね?

でも、パソコンのアプリはダブルクリックしてから立ち上がるまで結構時間かかりますよね。

この立ち上がりの時間の差がまさに「HDD」と「SSD」の違いなんです。

スマホのストレージは「SSD」なんですよね。古いパソコンは「HDD」なんです。

要は読み書きに「HDD」は時間がかかるけど、「SSD」は時間がかからないんですね。

でも、やはり面白いもので、物には長所と短所がありまして。

「HDD」と「SSD」は同じストレージ容量だと「HDD」の方が安価なんですよね。

なので容量の多い「SSD」を搭載するとパソコン本体の値段が上がってしまうんです。

なので最近のパソコンはストレージが「SSD」だとHD容量が少なく、

「HDD」だとHD容量が多いという機種が多くなっています。

そんな中、「SSD」と「HDD」両方搭載している「ハイブリッドタイプ」もあるんですね。

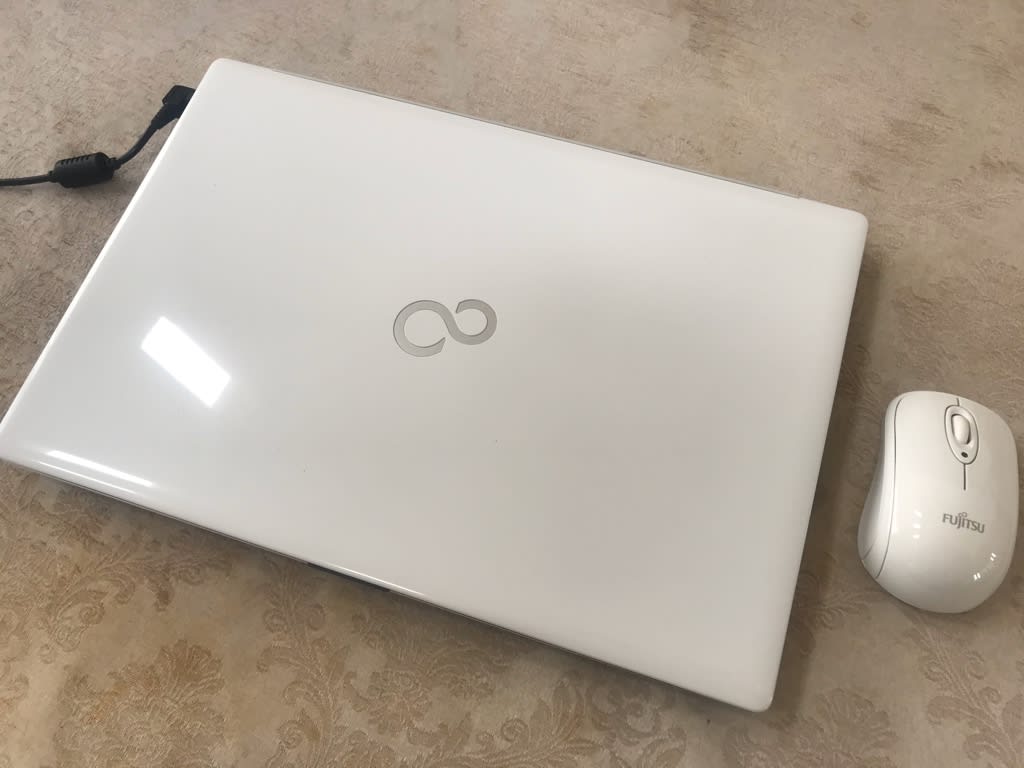

今回自分はその「ハイブリッドタイプ」を購入しました。

富士通の「AH77/D1」という機種です。

15.6型ワイド フルHD対応スーパーファイン液晶

CPUは「Core i7-8565U」 ストレージは「128GB SSD 1TB HDD」のハイブリッド。

ブルーレイドライブ搭載 メモリ8GB

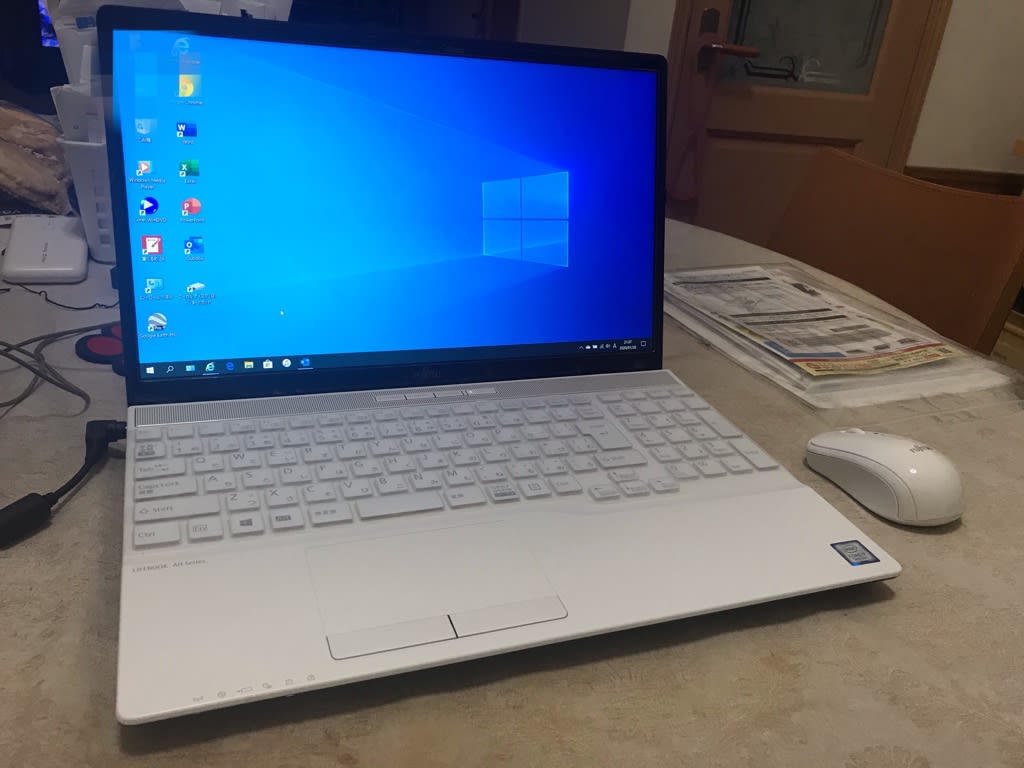

アプリケーションは「SSD」に入れておけば、スマホのようにパッとアプリは立ち上がります。

写真や動画など作成したものは「HDD」へ格納と使い分ければ、快適に使用することができます。

初期設定も終わり、使用し始めましたが、超快適です。

使いやすいように慣れてるWindows7風にして使っております。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます