■【心 de 経営】『書話力』を高める3-7053 ロジカル・ライティング的な執筆基本

*

私には、「正しい日本語」とはなにか、というようなことを書いていくだけのバックグラウンドがあるわけではありません。一方で、人前でお話をする機会が多々あります。少しでも「美しい日本語ですね」と言われるような言い方をしたいと平素からこころがけています。

経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

■【あたりまえ経営のすすめ】3 すべてのコンサルタント・士業、ビジネスパーソンがめざす一歩上の発想とスキル

時代に即したスキルを磨きながら、業務に活かし、自分の更なる成長に繋げるにはどうしたらよいのでしょうか。その方法は、多岐にわたると思います。

「あたりまえ経営のきょうか書」シリーズの第三章として、経営コンサルタントという仕事を通して、感じてきたことを、ビジネスパーソンに共通する面を中心にお話しています。

しかし、このコーナーは、もともとはコンサルタント・士業などの経営の専門家向けに執筆したものですので、その論調になっています。ビジネスパーソンの皆様には、それを踏まえてお読みくださるようお願いします。

■3-7050 ロジカル・ライティングを知り、身につけて活用する

コンサルタント・士業に限らず、文章を書いたり、人前で話をしたりする機会というのは訪れてくる可能性が高いです。

そのためのスキルを養成するのが「ロジカル・ライティング」です。「ライティング」といいましても、書くだけのスキルではなく、表現力全般にわたりますので、応用力が高いです。

ここでは、書話スキルの高揚を、ロジカル・ライティングを中心にお話します。

コンサルタント・士業に限らず、文章を書いたり、人前で話をしたりする機会というのは訪れてくる可能性が高いです。

そのためのスキルを養成するのが「ロジカル・ライティング」です。「ライティング」といいましても、書くだけのスキルではなく、表現力全般にわたりますので、応用力が高いです。

ここでは、書話スキルの高揚を、ロジカル・ライティングを中心にお話します。

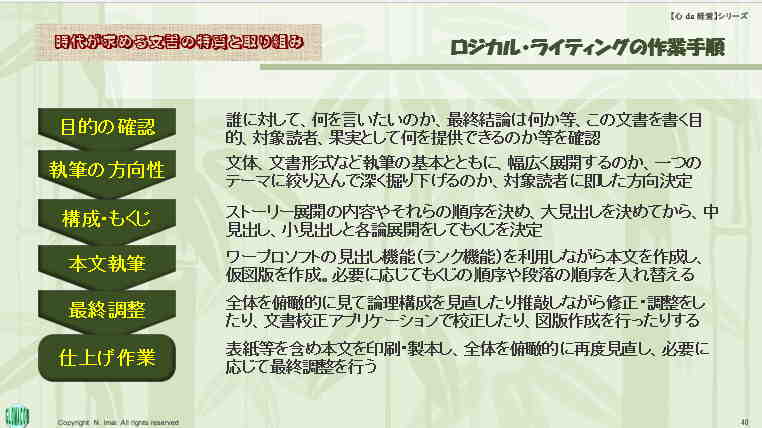

■7053 ロジカル・ライティング的な執筆基本

論理思考研究の中でも、コンサルタント・士業やビジネスパーソンに有益なスキルとしてロジカル・シンキングがあります。すでにご紹介しましたように、その一環としてロジカル・ライティングがあります。ロジカル・ライティングの目指すところは、文字通り論理思考に基づく文章の執筆に関するスキルです。

ここではロジカル・ライティングをベースにして執筆をする方法やメリットの一端をご紹介してまいります。

◇具体性

ロジカル・ライティングは、論理思考法の一種ですので、「論理的」ということが根底にあります。論理的であるためには、裏づけの取れた、具体性ある事実をもとに論述されなければなりません。

具体的であるためには、例えば、事例などで例示して論述する方法があります。それにより、論旨の信頼性を高めることにつなげられます。

具体的な事例とともに、統計データやグラフなどで裏付けられた一次情報(データ)を用いることによってさらに内容の信頼性を高められます。

他の論文や文献等から引用することも裏付けを示すことにつながりますので、信頼性を高めることにつながります。当然のことながら、その際には引用した基の資料などの出典を明示します。

出典明示の方法として、wordで執筆する場合には【参考資料】というタブの機能を利用すると良いでしょう。

◇因果関係を利用する

「論理的である」と読み手に感じとっていただく方法として、しばしば利用されるのが「因果関係」です。因果関係とは、「ある出来事が、別の出来事を直接的に引き起こすという、原因と結果の関係で結びついている事象関係」のことです。

因果関係を流れに沿って論述することにより、読み手が、そこに書かれた事象を信頼しやすくなります。何かの事象があれば、そこに原因と結果が明確であることが多いからです。

因果関係を利用する場合に、しばしば「演繹法」が利用されます。演繹法とは、ご存知の方が多いように、「一般的に認められている法則やすでに知っていることを、新しい知識や情報と組み合わせて、そこから結論を導き出す」思考法のことです。

演繹法の中でも、読み手にわかりやすい論法として「三段論法」が便利です。三段論法というのは、ご存知のように「A=B、B=C、ゆえにC=A」という関係です。

演繹法とともに、帰納法もしばしば利用されます。帰納法とは、「複数の現象に共通している因子があることに着目して結論を導き出そうという論理展開法」のことです。多くの事象に共通している因子があることで、結論を推論する思考する方法です。

いろいろな事例を紹介して、そこに見出される共通因子を論点としますので、論理性の裏付けとすることができます。

*

「論理的」という視点でロジカル・ライティングを説明してきましたが、ロジカル・ライティングは奥も深く、まだまだ多くの関連事項があります。ロジカルライティングに関する文献等を参考にして、深めてくださると幸いです。

では、 論理ステップを踏んで論述するには、どうしたらよろしいのでしょうか。

「まず、結論から言う」ということがしばしば言われますが、ケース・バイ・ケースです。この方法とは異なりますが、私は「目的や伝えたいことの要約を盛り込んだ総論を先に述べる」ということが多くの文書や講話などで有効と考えます。

ビジネス現場での報連相などでは、「結論から」という方法が有効です。しかし書籍を執筆したり、講義や講演などの場合には、まずは、「これから何について話すのか」ということを相手に伝えたりしておきます。相手は、それをもとに心構えができますので、理解も深まり、正確性も高まります。

その上で、具体的な内容に入ってゆきます。それを受けて、その根拠となる各論を展開するのです。ここでは論証的な意味合いも含めて事例などを紹介するのもよいでしょう。そして、最後はまとめの文章で結びます。締めくくりは単なるまとめではなく主張に対する具体例をあげながら、論点の信頼性を念押しすることもあります。

起承転結という文書執筆の基本にも近いですが、①大まかな現状の説明、②その詳細な内容、③解決策、④今後の方策というような流れになりますと、多くの聞き手・読み手が納得してくれるようです。

論理思考研究の中でも、コンサルタント・士業やビジネスパーソンに有益なスキルとしてロジカル・シンキングがあります。すでにご紹介しましたように、その一環としてロジカル・ライティングがあります。ロジカル・ライティングの目指すところは、文字通り論理思考に基づく文章の執筆に関するスキルです。

ここではロジカル・ライティングをベースにして執筆をする方法やメリットの一端をご紹介してまいります。

◇具体性

ロジカル・ライティングは、論理思考法の一種ですので、「論理的」ということが根底にあります。論理的であるためには、裏づけの取れた、具体性ある事実をもとに論述されなければなりません。

具体的であるためには、例えば、事例などで例示して論述する方法があります。それにより、論旨の信頼性を高めることにつなげられます。

具体的な事例とともに、統計データやグラフなどで裏付けられた一次情報(データ)を用いることによってさらに内容の信頼性を高められます。

他の論文や文献等から引用することも裏付けを示すことにつながりますので、信頼性を高めることにつながります。当然のことながら、その際には引用した基の資料などの出典を明示します。

出典明示の方法として、wordで執筆する場合には【参考資料】というタブの機能を利用すると良いでしょう。

◇因果関係を利用する

「論理的である」と読み手に感じとっていただく方法として、しばしば利用されるのが「因果関係」です。因果関係とは、「ある出来事が、別の出来事を直接的に引き起こすという、原因と結果の関係で結びついている事象関係」のことです。

因果関係を流れに沿って論述することにより、読み手が、そこに書かれた事象を信頼しやすくなります。何かの事象があれば、そこに原因と結果が明確であることが多いからです。

因果関係を利用する場合に、しばしば「演繹法」が利用されます。演繹法とは、ご存知の方が多いように、「一般的に認められている法則やすでに知っていることを、新しい知識や情報と組み合わせて、そこから結論を導き出す」思考法のことです。

演繹法の中でも、読み手にわかりやすい論法として「三段論法」が便利です。三段論法というのは、ご存知のように「A=B、B=C、ゆえにC=A」という関係です。

演繹法とともに、帰納法もしばしば利用されます。帰納法とは、「複数の現象に共通している因子があることに着目して結論を導き出そうという論理展開法」のことです。多くの事象に共通している因子があることで、結論を推論する思考する方法です。

いろいろな事例を紹介して、そこに見出される共通因子を論点としますので、論理性の裏付けとすることができます。

*

「論理的」という視点でロジカル・ライティングを説明してきましたが、ロジカル・ライティングは奥も深く、まだまだ多くの関連事項があります。ロジカルライティングに関する文献等を参考にして、深めてくださると幸いです。

では、 論理ステップを踏んで論述するには、どうしたらよろしいのでしょうか。

「まず、結論から言う」ということがしばしば言われますが、ケース・バイ・ケースです。この方法とは異なりますが、私は「目的や伝えたいことの要約を盛り込んだ総論を先に述べる」ということが多くの文書や講話などで有効と考えます。

ビジネス現場での報連相などでは、「結論から」という方法が有効です。しかし書籍を執筆したり、講義や講演などの場合には、まずは、「これから何について話すのか」ということを相手に伝えたりしておきます。相手は、それをもとに心構えができますので、理解も深まり、正確性も高まります。

その上で、具体的な内容に入ってゆきます。それを受けて、その根拠となる各論を展開するのです。ここでは論証的な意味合いも含めて事例などを紹介するのもよいでしょう。そして、最後はまとめの文章で結びます。締めくくりは単なるまとめではなく主張に対する具体例をあげながら、論点の信頼性を念押しすることもあります。

起承転結という文書執筆の基本にも近いですが、①大まかな現状の説明、②その詳細な内容、③解決策、④今後の方策というような流れになりますと、多くの聞き手・読み手が納得してくれるようです。

■ バックナンバー