■【あたりまえ経営のすすめ】経営戦略編 経営理念の構築・再構築 42 経営理念の構築・再構築のコンサルティング 3-2 クリティカル・シンキング法を実践に用いる

多様化の時代になり、ホンモノ智恵が求められる昨今です。

世の中には、「専門家」とか「プロ」と呼ばれる人が多数いらっしゃいます。

ところが、残念なことに、その大半というのが、「エセ専門家」「エセプロ」なのです。

管理職も、“真”のプロ管理職にならなければなりません。

ホンモノのプロ、要は「“真”のプロ」とは、どの様な人を指すのでしょうか。

エセプロの多くは、「あたり前のことが、あたり前にできる」ということを軽視しています。

「今の時代、最新の経営理論に基づく経営が重要である」と「あたり前」を蔑視をしている人もいるほどです。

では、「あたり前」とは、なんでしょうか?

「“真”のあたり前」を知らずして、あたり前を軽視して欲しくないですね。

あたり前は、その辺に転がっているのではなく、「あたり前は創るもの」です。

1970年代から、半世紀にわたる経営コンサルタント経験から、最善の策ではないにしても、ベターな策を講じるための智恵をご紹介してまいります。

![]()

■【経営支援編】第5部 経営戦略編 戦略思考で経営者・管理職のレベルアップを図る 3章 経営理念の構築・再構築に取り組む

企業経営では、日常業務におけます事項から、経営戦略など、企業の根幹になるようなじこうまで、いろいろなレベルや内容の意思決定をしなければなりません。

高度な戦略的な意思決定を行うには、戦略思考ができませんと、誤った方向に企業が走り出しかねません。

一方で、戦略思考というのは、容易には身に付けることは困難です。この課題に取り組んで行きましょう。

*

5-3 経営理念の構築・再構築に取り組む

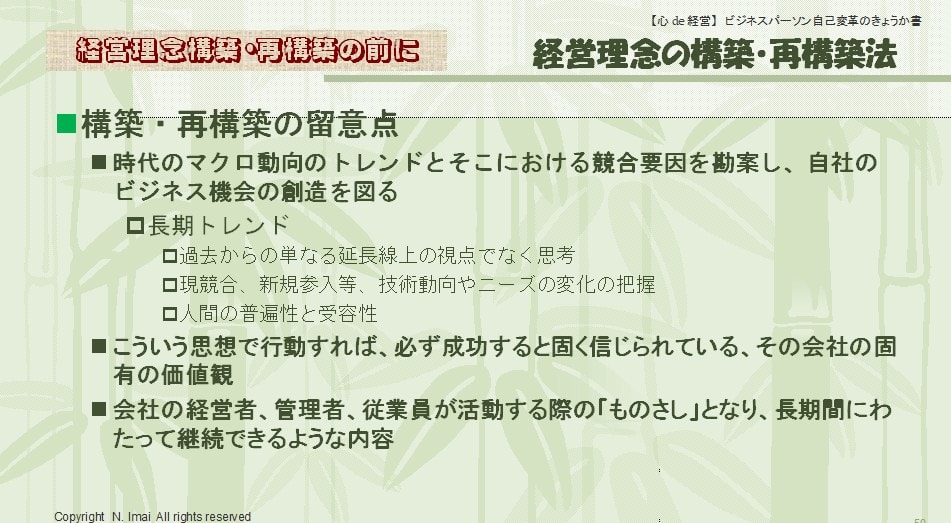

経営理念とは何かについて、共通認識ができましたら、実際に経営理念構築・再構築の実務編に入りたいと思います。

経営理念をどの様に構築・再構築するか、その方法となりますと一般的には確立されていないといえます。他社の事例を参考にして経営者が、エイヤーッと作成したり、経営コンサルタントに依頼して作成したりとするケースが多いようです。

ここでは、経営理念だけではなく、経営基本戦略や中長期経営計画など、経営管理を行う上で、関連する次項を念頭において、経営コンサルタント歴40年余の実績から、経営理念構築・再構築の方法をご紹介します。

*

◆5-42 経営理念の構築・再構築のコンサルティング 3-2 クリティカル・シンキング法を用いる

前項で、クリティカル・シンキング法による経営理念の構築・再構築をする方法を紹介しました。

*

作業全体の流れをどの様に設計するのかを「クリティカル・シンキング作業フロー構造化」といい、「フレーミング」と略称されることがあります。

クリティカル・シンキングの流れは、「課題」-「分析」-「検証」-「意思決定」と作業を進めます。

① 課題

クリティカル・シンキングのメインタイトルでもあり、作業概要でもあります。

ここでは、「経営理念構築・再構築」となります。その主旨や目的も含めて「課題」といいます。途中の作業が横道にそれていないかどうかをチェックする「ものさし」でもあります。また、③項の検証に用いることもできます。

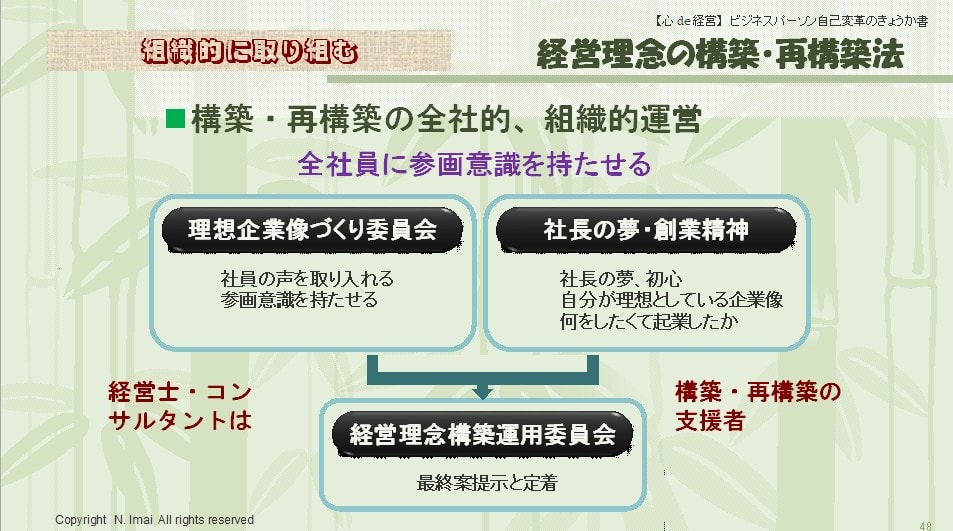

また、この作業とは独立して、「経営者の夢・創業者精神」を経営者が、「わが社の理想像」を当該するプロジェクト・チーム等が担当することは、既述の通りです。これは、三番目の作業であります「検証」の時に利用する「ものさし」ともなります。

② 分析

経営分析に相当します。経営環境の切り口で見ますと、外部環境と内部環境に分かれます。ただし、分析項目の中でも、自分達だけでは実施が難しいとか、専門性が高いなどの分析は外部ブレインやアウトソーシングで行います。

③ 検証

検証をするために、分析結果を集約します。集約につきましては既述の通りですが、多くの企業がSWOT分析表を利用します。

分析結果の集約と、上述の「経営者の夢・創業者精神」と「わが社の理想像」とを照合します。その際に忘れてはならないのが、「①課題」で確認しました「ものさし」もここに含めることです。

④ 意思決定

集約表と検証項目により、経営理念案を仮決定し、その進捗管理ができるように、実務管理に方向や取り組むべき課題等を整理し、管理表なり、管理会計システムの構築を行います。

取締役会・役員会等で最終決定し、実施して行きます。企業によりましては、上記の決定に基づき、新たな経営理念により、経営基本戦略を見直し、それに基づく中長期経営計画を構築・再構築します。

新たな経営の再出発のための発表会を開催するなどすることにより、結束を新たに強めることも必要となります。

クリティカル・シンキング法を概説いたしましたが、当該する書籍等を参照したり、クリティカル・シンキング法に通じたコンサルタントに依頼したりして、作業を進める必要があるでしょう。

*

■【あたりまえ経営のすすめ】 バックナンバー

あたり前の重要性を知る ←クリック

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理職編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>

■【プロの心構え】 バックナンバー

プロとして、いかに思考すべきか ←クリック