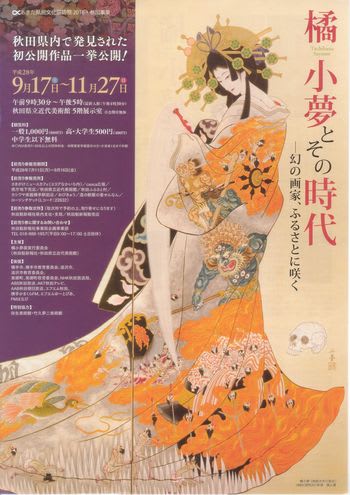

「橘小夢とその時代」展を観てきました。

秋田県立近代美術館(横手市)で11月27日まで開催されているのでした。

表題の画像がそのポスターです。そこに描かれているのが「地獄大夫」と名付けられた絵。

普通、私たちが美人画と言われるもののイメージは竹久夢二などの可憐な美しい女性が描かれていると思っています。

ところが橘小夢が描く美人画は少し違っているのでした。

「地獄大夫」に描かれている女性の着物の柄が、普通ではありません。

その絵柄は「地獄」なのです。着物の裾には「針地獄」、その少し上には「火炎地獄」が描かれておりました。おまけに腰のあたりから前身頃(まえみごろ)にかけては何やら恐ろし気な「閻魔大王」までも描かれています。

着物の柄の奇妙さとは裏腹に描かれている女性の顔は、実は典型的な美人なのです。

面長な顔立ち、ピンと通った鼻筋、切れ長の目、という妖艶な日本美人なのです。

こんな美人が「地獄絵」柄の装いをしている奇妙さはありますが、絵そのものとしては大変美しいと感じることが出来ます。

美しさには「地獄」に通ずる何かがあるのでしょうかね。

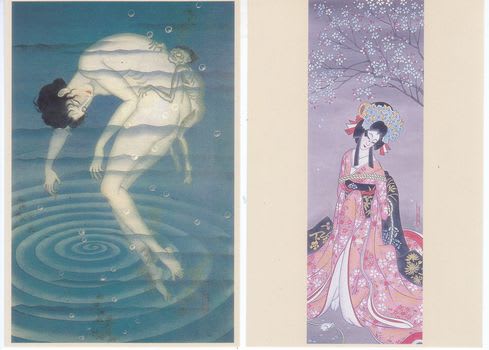

もう一つ、惹かれた絵に次のものがありました。

上の画像の左のものです。

河童に取りつかれて水底に沈んでいく女性が描かれています。

「水魔」という題がつけられていました。この絵は1932年に描かれているそうです。

ある展覧会に出品された後、内務省により発禁の処分を受けたそうです。

今見ると、そんな処分を受けるものとは思えないのですが、当時の世情からすれば、「死を甘美なものとして退廃的な印象を与える」との理由でもあったのでしょうか。

いずれにせよ、この絵は今見てもやはりその題材の選び方や、女性の体の描き方などを観ても、充分煽情的で官能的な印象を与えることはあるでしょう。

さらに、上の画像の右のものは「雪姫」と題されたもの。

これは前に紹介したものとは少し趣が違っています。

「雪姫」は歌舞伎の演目にもある題材のようです。

『祇園祭礼信仰記【ぎおんさいれいしんこうき】』に登場する姫で、室町時代に活躍した有名な絵師雪舟の孫という設定です。敵役の松永大膳によって桜の木に縛られた雪姫が、桜の花びらを集めて爪先でねずみの絵を描くと、そのねずみが動き出して縄を噛み切り姫を助けるという「金閣寺」の場面が有名です。

この歌舞伎の画像を探したらありました。次のものです。

そのほかに、この絵画展では同時代に活躍した画家による女性を描いたものが数多く展示されています。

その多くは、当時の雑誌や小説本の挿絵でした。

大正から昭和初期のころはは画像と言えば絵画ぐらいしか無い時代ですので、これらの絵が大衆の興味を引いたという事は十分に考えられます。

ちょうど江戸時代に役者絵が江戸町民にもてはやされと同じことなのでしょう。

さて、「地獄大夫」の絵に話を戻しましょう。

こんな美人にその切れ長な目で見つめられたら、着物の柄が「地獄」であろうと、また「天国」であろうとオジサンはどうでも良いと思ってしまうのは間違いないでしょう。

秋田県立近代美術館(横手市)で11月27日まで開催されているのでした。

表題の画像がそのポスターです。そこに描かれているのが「地獄大夫」と名付けられた絵。

普通、私たちが美人画と言われるもののイメージは竹久夢二などの可憐な美しい女性が描かれていると思っています。

ところが橘小夢が描く美人画は少し違っているのでした。

「地獄大夫」に描かれている女性の着物の柄が、普通ではありません。

その絵柄は「地獄」なのです。着物の裾には「針地獄」、その少し上には「火炎地獄」が描かれておりました。おまけに腰のあたりから前身頃(まえみごろ)にかけては何やら恐ろし気な「閻魔大王」までも描かれています。

着物の柄の奇妙さとは裏腹に描かれている女性の顔は、実は典型的な美人なのです。

面長な顔立ち、ピンと通った鼻筋、切れ長の目、という妖艶な日本美人なのです。

こんな美人が「地獄絵」柄の装いをしている奇妙さはありますが、絵そのものとしては大変美しいと感じることが出来ます。

美しさには「地獄」に通ずる何かがあるのでしょうかね。

もう一つ、惹かれた絵に次のものがありました。

上の画像の左のものです。

河童に取りつかれて水底に沈んでいく女性が描かれています。

「水魔」という題がつけられていました。この絵は1932年に描かれているそうです。

ある展覧会に出品された後、内務省により発禁の処分を受けたそうです。

今見ると、そんな処分を受けるものとは思えないのですが、当時の世情からすれば、「死を甘美なものとして退廃的な印象を与える」との理由でもあったのでしょうか。

いずれにせよ、この絵は今見てもやはりその題材の選び方や、女性の体の描き方などを観ても、充分煽情的で官能的な印象を与えることはあるでしょう。

さらに、上の画像の右のものは「雪姫」と題されたもの。

これは前に紹介したものとは少し趣が違っています。

「雪姫」は歌舞伎の演目にもある題材のようです。

『祇園祭礼信仰記【ぎおんさいれいしんこうき】』に登場する姫で、室町時代に活躍した有名な絵師雪舟の孫という設定です。敵役の松永大膳によって桜の木に縛られた雪姫が、桜の花びらを集めて爪先でねずみの絵を描くと、そのねずみが動き出して縄を噛み切り姫を助けるという「金閣寺」の場面が有名です。

この歌舞伎の画像を探したらありました。次のものです。

そのほかに、この絵画展では同時代に活躍した画家による女性を描いたものが数多く展示されています。

その多くは、当時の雑誌や小説本の挿絵でした。

大正から昭和初期のころはは画像と言えば絵画ぐらいしか無い時代ですので、これらの絵が大衆の興味を引いたという事は十分に考えられます。

ちょうど江戸時代に役者絵が江戸町民にもてはやされと同じことなのでしょう。

さて、「地獄大夫」の絵に話を戻しましょう。

こんな美人にその切れ長な目で見つめられたら、着物の柄が「地獄」であろうと、また「天国」であろうとオジサンはどうでも良いと思ってしまうのは間違いないでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます