「非嫡出子相続二分の一は違憲」判断について

――長谷川三千子論文を支持しつつ憲法問題に及ぶ――

去る9月4日、最高裁大法廷が、「非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一」という民法の規定について、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判断を下しました。

この民法の規定は、わが国の司法界でかなり長い間問題視されてきました。欧米先進諸国ではそのような規定はなく、日本だけがこれを「残している」という事実の提示と、国連の懸念の表明、「法改正」勧告とが、わが国の司法に圧力をかけ続けてきたのです。今回の判断で一応の結論が出た形になるのでしょう。

しかし私は、この欧米及び国連の杓子定規な「平等」原理を日本社会に適用することが妥当と言えるのかと疑ってきました。これは各国の国情、人間生活の具体性というものを無視した悪しき形式主義なのではないか。

とはいえ私自身、この問題についてこれまで明確な意思表示をしたわけではありません。自分の私生活に直接関係があるわけではないので、どうもヘンだな、面白くないな、という程度でやり過ごしていたのです。

また論壇全体でも、この議論が盛り上がったという話を聞きません。今回の最高裁判断に対しても違和感の表明や明確な反論が数多くなされてはいないようです。新聞各紙は、こぞってこの判断に対して疑問の余地なく容認といった按配です。もしこの判断に基づいて「改正法案」が国会に上程されれば、おそらく満場一致で可決されてしまうことでしょう。「差別」がなくなることはよいことだ~、と。

一見、法適用の対象そのものが特殊なので、みんなの真剣な注意をあまりひかないのだと思われますが、よく考えると、この成り行きにはけっして見過ごしてはならない重要な法的かつ思想的問題が含まれています。

ところでここにただ一人、このたびの最高裁判断に対して敢然と異議を表明している論客がいます。長谷川三千子氏です(産経新聞9月12日付「正論」欄「憲法判断には『賢慮』が必要だ」)。この論文の主旨は次の通り。

民法の現行規定は、法律婚以外の関係で生まれた子には法律の保護が及ばないという問題と、両当事者を完全に均等に扱ってしまうと今度は法律婚の意義そのものがあいまいになってしまうという問題の矛盾を広く見渡して、両者に配慮した調整の意味をもっているのであり、そこに法律の「賢慮」が見られるのだ。それを軽視してはならない。

氏の論文の明快な論理性、人間洞察の深さに対して、私は全面的に賛同の意を表したいと思います。

氏によれば、今回の決定についての「法廷意見要旨」の冒頭には、次のようなことがちゃんと謳われているそうです。

相続制度を定めるにあたっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならず、また、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識などを離れてこれを定めることはできない。

え、だったらなんで? と思いませんか。今回の決定は、この冒頭の文言とまったく背馳していますね。一応原則のようなものを形式的にそろえてはおくものの、実際の判断にあたっては、欧米先進国の既成事実と、国連の勧告という「脅し」の前に屈しているのです。日本の司法は、憲法問題との関連では、完全に背骨を抜き取られているようです。背骨を抜き取られた国家機関の判断が、大手を振ってまかり通ってしまうところがまさに問題なのです。

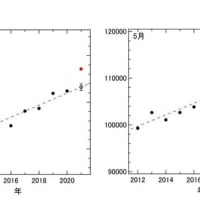

ここで、日本の婚外子の比率が欧米といかにかけ離れているかを示しておきましょう。これこそまさに、「法廷意見要旨」が言うところの、「それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情」を如実に表しています。

これでわかるように、欧米では事実婚が当たり前で、婚姻が法的に認可されたものかそうでないかがほとんど意味をもっていません。 したがって、法的には婚外子であっても別に不倫関係による子ではない場合、先妻と後妻の子どうしである場合などが非常に多いことが考えられます。これなら同等に扱われて当然でしょう。つまり、この問題に関する限り、欧米スタンダードに基づく「平等主義」を日本に適用するのは間違いなのです。

同じような例に、これに先立つ数か月前、広島高裁及び同岡山支部が3月に下した「一票の格差=違憲、平成24年12月の衆院選無効」判決があります。私はこれについて、月刊『Voice』6月号誌上で、単に算術的な平等によって物事を判断するのは、都市住民と地方住民との事情を無視した機械的な判断であり、法曹界のごく少数の「平等原理主義者」が民意の総体も検証せずに、権力を悪用した典型であると批判しました。問題の構造が同じであることを納得していただけるでしょう。

それはともかく、長谷川氏の論の「さわり」を、もう少し紹介しておきましょう。

そもそも嫡出子と婚外子がともに存在するという状況自体、そこに置かれた人間には辛く苦しいものであって、今回の発端となった遺産分割審判の双方のコメントを見ても、それぞれのやり切れない思いが切実に伝わってきます。

(意見書の結論によれば――引用者注)「上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立してきている」。だからこの規定は違憲だというのです。

しかしこの結論はおかしい。まず、先ほども見たとおり、これは親を同じくする嫡出子と非嫡出子の利害を調整した規定であって、自ら選択の余地のない事情によって不利益をこうむっているのは嫡出子も同様なのです。その一方だけの不利益を解消したら他方はどうなるか、そのことが全く忘れ去られています。またそれ以前に、そもそも人間を「個人」としてとらえたとき,(自らの労働によるのではない)親の財産を相続するのが、はたして当然の権利と言えるのでしょうか? その原理的矛盾にも気付いていない。

ここには、国連のふり回す平等原理主義、「個人」至上主義の前に思考停止に陥った日本の司法の姿を見る思いがします。

氏の指摘によって浮かび上がる問題点を私なりに敷衍すると、次の三つになるかと思われます。

①法があって人間があるのではありません。人間生活の辛い現実があるからこそ法の運用の妥当性がそのつど測られるのです。そのことを忘却した法的判断は、人間音痴の典型です。

目下の問題に即して言えば、この事例の背景には、どちらがいくらもらえるかといった、欲得ずくの争いだけがあるのではありません。嫡出子側にも辛く苦しい事情があるという氏の指摘について想像力を馳せるなら、そこには、まず自分の父親(まあ、たいていは父親でしょう)に母親以外の女がおり、子どもまで作っていたと知った時の心の動揺と解決のつかなさが考えられます。あるいは、その父親は、「外」では金を使うが家に金を入れず、妻子に苦しい生活を強いてきたかもしれない。愛情のバイアスをもっぱら「外」に差し向けていたのかもしれない、等々。仮にこうした事情があった時に、嫡出子の心境として、法的に正当な婚姻関係の下に生まれた自分と、そうではない子とがまったく対等なのだという論理を持ち出されて釈然としないものを感じないで済ませられるでしょうか。

②今回の決定は、欧米先進国のリベラリズムを金科玉条として、それに抗することのできない思想的戦後レジームの惰性的な継続が見事に象徴されています。

この問題は、いまの日本社会のあらゆる領域に依然としてしみわたっていて、むしろますますそれを「普遍的価値」としてそのお先棒担ぎを演ずるような傾向が随所に見られます。別に私は国粋主義者ではないので、いいものはどんどん取り入れればよいと思っています。現に欧米的な価値観や行動様式の中には、すぐれたものがたくさんあります(ex.言論の尊重、責任の重視)。

ですが問題は、この敗戦コンプレックスからいまだに脱却できないために、自国にとって何が取り入れるべき価値であり、何は乗っかるに値しないかという選別眼がすっかり衰弱してしまっていることなのです。だから欧米や国連が(傲慢にも)「普遍的価値」を僭称して押し付けてくれば、それに対して深い考慮もなく跪拝してしまう。その権威主義的な精神構造を何とかしなくてはなりません。日本人は、人間関係の繊細な綾、自然と向き合う時の丁寧な手つきをとても大切にする民族です。それは、人間を社会や自然から孤立した「個人」としてとらえる価値観とは合わないものです。

しかし、急いで付け加えなくてはならないのは、「個人」至上主義なるものが、必ずしも西欧的な価値観にそのまま重なるものではないということです。ヨーロッパにはもともと強固な共同体的伝統があり、それを無視して「個人」至上主義があちら由来の「普遍的価値」だと思い込むことが、戦後社会特有の誤解に基づいているのです。ヨーロッパが「個人」至上主義に見えるとすれば、それは、戦後日本人が敗北の痛手から勝手に構想した突然変異的な「ゆがんだ神様」の姿にほかなりません。人間は孤立した個人ではないという認識こそが真に普遍的なのであって、それは欧米でも同じ。その認識を世界に通用させていくことにとって、日本人の伝統的な感受性はとても有利なのだということだけは言っておきたいと思います。

③現行憲法に規定された「すべて国民は個人として尊重される」(13条)とか、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し……」(24条1項)などの条文は、習俗や道徳に介入しないという近代憲法の精神を考える限り、じつに余計で下らない規定です。ですから逆に、「家族の尊重」などの条文を憲法の中に盛り込もうといった一部保守派の目論見もただの反動なのです。個人も尊重されなくてはならないし、家族も尊重されなくてはならないのは当たり前であって、憲法の条文でわざわざ謳わなくても、良識と人倫とが生きていれば自然に果たされることです。両者は別に矛盾しません。どちらも「お互いに相手の存在を認め合い思いやって大切にする」ということですから。

逆にこうしたことを謳わなくてはならないというその動機の中に、人間不信と統治者の自信のなさとあせりとが覗けて見えます。こんな条文があろうとなかろうと、現実的な社会秩序が安定し生活にゆとりがあればこうした良識や人倫は守られるし、逆に秩序が乱れたり生活が困難を克服できなくなれば、たちまち良識も人倫も荒廃するのです。

ちなみに、実際の婚姻過程では、「両性の合意のみに基づいて成立」するなどということはまずあり得ず、良識ある若者たちは、みな両親や兄弟姉妹の理解と合意とを不可欠と考えて行動しています(事前にフィアンセを両親に引き合わせるとか、結婚式・披露宴を挙行するとか)。

ところでこの条文は、占領軍が原案を作ったのだから、アメリカ的価値観をそのまま持ち込んでいるのではないか、やはりその事実は、「個人」至上主義が欧米からやってきたことを証明しているのではないかという反論があるかと思われます。

それは半分は当たっていますが、半分は当たっていません。というのは、もともとこの憲法は、米占領軍の統治のための暫定的措置でした。アメリカは、日本軍国主義を解体するという火急の目的のために、とりあえず何が必要かと考えました。そうしてその精神的基礎に封建思想や集団主義のもつ負の側面の強固な残存を見たのです。だからその反措定として「個人」というイデオロギーをことさら打ち出すことにしました。そこには彼らの日本誤解が映し出されています。

今その誤解について詳しく論じるだけの余裕がありませんが、一番の問題は、そういう応急手当を、これこそが素晴らしく新しい道徳的理想なのだと受け取ってしまった日本人の側にあります。それは、あれだけコテンパンにやられた敗者の感受性として、致し方なかった部分があるかもしれませんが、同時に卑屈になり下がった日本人の悲しさ、情けなさをも示しています。そうしてこの悲しさ、情けなさが、豊かな大国となった今の日本の平均的な生活実感とはほとんど縁がなくなっているにもかかわらず、いまだに精神構造として残っていること、それが法的な物事を決める時の基準として必ず顔を出してくること、それこそが脱却しなくてはならない「戦後レジーム」なのです。

私たちは、「自由」とか「平等」といった言葉の価値をそれなりに認めつつ、いっぽうで日本人の伝統的な世界観にふさわしい価値機軸を表現できる言葉を創出していかなくてはなりません。

コメント(8)

コメントを書く

2013/09/17 17:34

Commented by 美津島明 さん

当論考の主張に全面的に賛同します。ツイッターに「当違憲判決問題は、戦後レジームからの脱却がいかに難しい課題なのかを象徴していることを言葉を尽くして説いている秀逸な論考です」という口上を入れて当論考のURLを掲載し拡散を図りました。

2013/09/17 17:48

【返信する】

Commented by kohamaitsuo さん

To 美津島明さん

さっそくのコメント、ありがとうございます。

また、有効な援護射撃もしていただいたようで、深く感謝いたします。

それにしても、長谷川氏の秀逸な論考に皆さんが注目してくださるといいのですが。お互いに、少数ながらも孤立しない闘いが必要ですね。

2013/09/18 13:17

Commented by 美津島明 さん

ツイッター仲間のプシケさんのツイッター上でのコメントをご本人の承諾を得た上で、掲載します。

*****

読んで、靄が晴れました。

論評中にある婚外婚の各国割合を提示したうえで、我が国においてどうか?という議論、報道がなされるべき類いですね。

各国の婚外婚の割合を見て、感じていた違和感がすっきりしました。

これも国柄を踏まえていない事例なのですね。

2013/09/18 16:26

Commented by tiger777 さん

私もこの件について何も知らなかったのですが、婚外子を平等に扱えば今後の遺産相続は更に揉めることにことになるだろうなあという思いとやはり直観的に日本的な家族観を壊すことになるだろうなという思いはすぐに浮かんできました。

判決当日の夜のテレ朝報道ステーションで、コメンテーター(誰だか知らないが、当然朝日の人間でしょうが)が、しきりに家族形態が多様化しているんだから、それを認めた判決は素晴らしい、と絶賛し、自民党が旧来の家族に重きを置くことを批判していました。これは大ごとかも、と。

経済評論家三橋貴明氏のブログ「新世紀のビッグブラザーへ」で後藤孝典弁護士の投稿が紹介され、法律専門家の意見を知りました。後藤弁護士は、自らの「会社分割の後藤孝典が語る!」(http://toranomon.cocolog-nifty.com/gototakanori/)というブログで最高裁判決批判を書いています。

9月 6日 「最高裁平成25年9月4日大法廷決定の矛盾(婚外子)」

9月12日「婚外子相続分2分の1違憲は家業を潰す」

「婚外子は家庭の中の子なのか、外の子なのか?」

少し引用してみます。

「そもそも現行法上、遺産というものは、被相続人の個人的な財産であって、妻がいても子供がいても、家庭の外に子がいようと、いないとにかかわらず、どう処分しようが、被相続人の勝手だという大原則があります。だから遺言状で自由に処分することが認められています。

ついで、遺言状がないときは、相続人同士で相談の上、法定相続分などまったく無視して遺産を分割することが認められています(民法906条)。つまり、相続分に反する内容の遺言状を書いても違法にはなりませんし、相続分に反する遺産分割も違法にはなりません。

ですから本件の決定が、相続分は権利だと言っていますが、期待分という程度のはなしで、債権や物権のような権利ではないのです。不利益を及ぼすことは許されないと大見得を切っていますが、遺産分割である以上、不利益を及ぼしてもいいのです。長男の取分が次男より多いことなど普通の話です。」

(続く)

2013/09/18 16:28

Commented by tiger777 さん

(続きです)

また、後藤弁護士は「婚外子相続分2分の1違憲は家業を潰す」として、次のように述べています。

「最高裁は、家庭を個人が棲むところ位にしか思っていないようだが、家庭は古来家業を遂行する場所なのだ。家業(もちろん農業・漁業を含め)においては、家産の承継は死活的に重要な意味をもっている。

全国の企業総数約420万社のうち99%は小規模、中小企業で、同族企業だ。この小規模、中小企業、同族企業が日本の産業の基盤をなしている。このように小規模、中小企業にとっては、遺産の最重要部分は中小企業の生産施設とか当該企業の株式であるから、その企業の生産と収益向上に貢献する可能性の高いほうに法定相続分を多くするのが合理的である。

家庭の外にいて、家産の承継ではなく、家産の取得だけを考えるものに対して、厳しくすることには合理性がある。家産の集中、累積は、単に物的財産の蓄積ではない。知識と技術の蓄積でもある。いわば、日本の国力なのだ。最高裁の裁判官たちは、家業とか老舗とか、事業を継続し承継することの重要性を理解していない。」

最高裁が勝手に日本の家族解体につながる判決を安易にすることも問題ですが、最高裁判事全員が賛成したのはもっと驚きでした。韓国の最高裁のように成り下がってしまったような。

2013/09/18 19:18

Commented by tourokurad さん

kohamaitsuoさん こんにちは

最高裁判決が示す社会的影響はメデイアの報道にも、ネットの反応にも

大きな振幅があります。

長谷川三千子論文の価値は法解釈における判例とも言うべき事で、

判決文、弁護士、行政書士などの法を飯の種にする職業人とは異なり、

論議するには、不得手な、法の範囲に生活する庶民の手助けになります。

最高裁は今回の判決で、2%の非嫡出子の法の元の正義を守った。

それでは、残り98%の人々の正義は如何になりましょうか。

メデイアの報道にも拘らずに、弁護士や行政書士にも、

判決に異論を言う人がおります。

民法の規定、(民法第900条第4号ただし書の規定)は、

まったくただし書きであって、非嫡出子の相続分を零にするのは、

可哀想だとの温情から社会的認知を含めた分量と解しております。

この様な考え方は、日本国民一般の考えであり、今回の司法判断に

批判的見解は広く通用している。我々は、社会の根幹に位置しており、

その考えは絶対多数派であります。

司法が国民の総意を曲げれば、当然に弾劾裁判などの法的措置は

考えられるところです。

2013/09/18 20:47

【返信する】

Commented by kohamaitsuo さん

To tiger777さん

貴重なコメント、ありがとうございます。

ご紹介いただいた後藤弁護士の論説、「小規模、中小企業にとっては、遺産の最重要部分は中小企業の生産施設とか当該企業の株式であるから、その企業の生産と収益向上に貢献する可能性の高いほうに法定相続分を多くするのが合理的」「家産の集中、累積は、単に物的財産の蓄積ではない。知識と技術の蓄積でもある。いわば、日本の国力なのだ。最高裁の裁判官たちは、家業とか老舗とか、事業を継続し承継することの重要性を理解していない。」

は、不覚にも私にとってまことに新鮮な観点であり、蒙を啓かれる思いでした。本当に、こういうことも考えるべきですね。

最高裁判断の迷妄は、安倍政権の一角に巣食う竹中一派の「新自由主義」と連動している感じがします。日本はどうなることやら。

2013/09/18 21:09

【返信する】

Commented by kohamaitsuo さん

To tourokuradさん

貴重なコメント、ありがとうございます。

>メデイアの報道にも拘らずに、弁護士や行政書士にも、

>判決に異論を言う人がおります。

>民法の規定、(民法第900条第4号ただし書の規定)は、

>まったくただし書きであって、非嫡出子の相続分を零にするのは、

>可哀想だとの温情から社会的認知を含めた分量と解しております。

>

>この様な考え方は、日本国民一般の考えであり、今回の司法判断に

>批判的見解は広く通用している。我々は、社会の根幹に位置しており、

>その考えは絶対多数派であります。

このご意見に触れて、少々ホッとしました。ただ懸念されるのは、たとえ批判的見解が絶対多数だとしても、その民意と遊離した形で違憲判決にのっとった「改正法案」が国会を通過する可能性は高いでしょうし、法曹界は判例を重んじる風習が強いので、その後の訴訟の解決方向がこの判決による悪影響を相当程度こうむるのではないか、という点です。問題は、一部の人たちの粗雑な「平等・個人原理主義」が、複雑な民意と無関係に、権力の中枢部で機能してしまう、という点ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます