2018年4月8日 撮影

2017年3月30日の記事

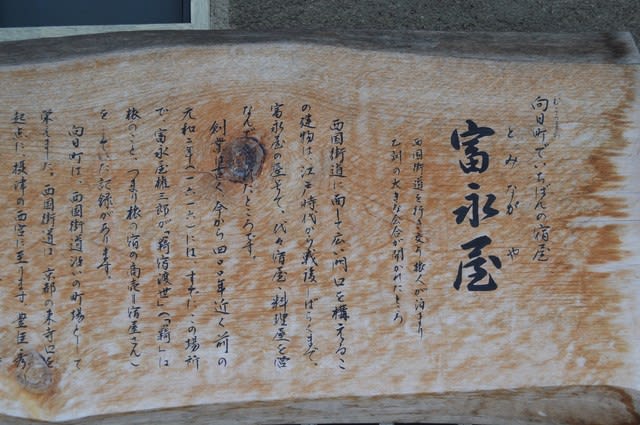

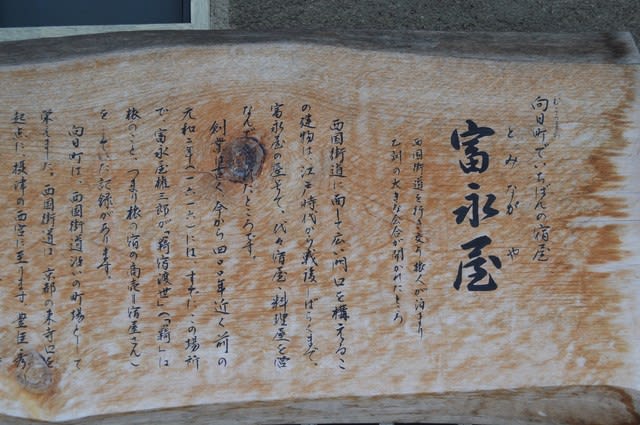

西国街道を行き交う旅人が泊まり、乙訓の大きな会合が開かれたところ

西国街道に面して広い間口を構えるこの建物は、江戸時代から戦後しばらくまで、富永屋の屋号で、代々宿屋・料理屋を営んでこられたところです。

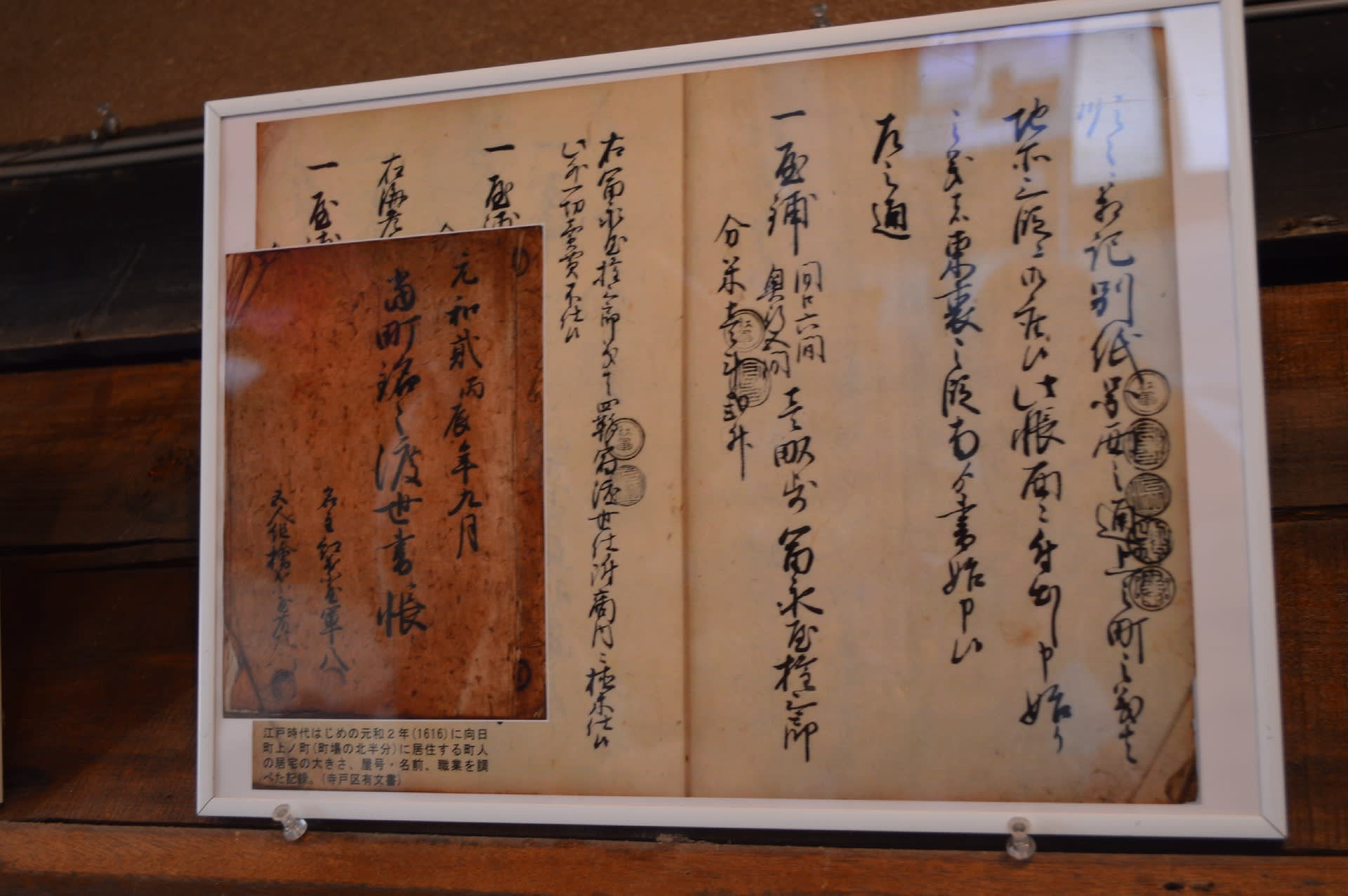

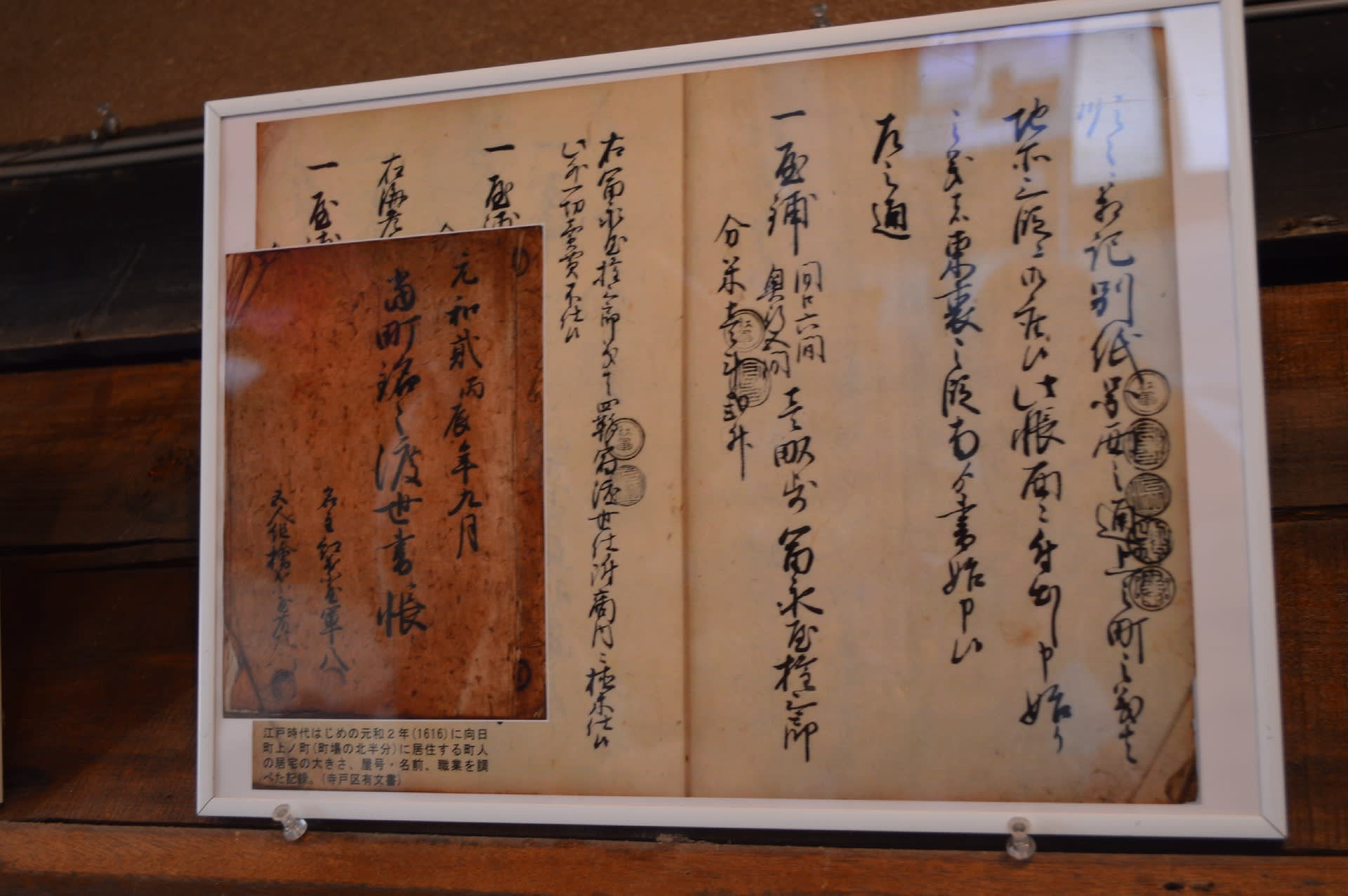

創業は古く、今から400年近く前の元和2年(1616)には、すでにこの場所で富永屋権三郎が「羇宿渡世」(「羇」は旅のこと、つまり旅の宿の商売 宿屋さん)をしていた記録があります。向日市は、西国街道沿いの町場として栄えました。西国街道は、京都の東寺口を起点に摂津の西宮に至ります。豊臣秀吉が朝鮮出兵の物資や軍勢を送るため街道を拡張・整備した時、京都を出てひと休みの場所にある向日神社の門前に、町場をつくることを認めたのが始まりです。

江戸時代には乙訓の商業・文化の中心として、西山の寺社を参詣する人々などでにぎわいます。当時の旅のガイトブックに向日町の宿屋が掲載されるときは、まず富永屋が紹介されていました。日本全図を作ったことで名高い伊能忠敬も測量旅行の途中、富永屋で宿泊しています。

明治時代に入ると、乙訓の官公庁、郡役所、警察署や高等小学校などが向日町に集中し、町場はいっそうにぎやかになりました。郡内のおもな会合は向日町で開催され、富永屋はその場所としてひんぱんに利用されました。昭和30年頃に向日神社で大相撲の興行があった時、当時人気力士だった初代若乃花が富永屋で風呂に入ったという話も聞かれます。街道に面して建つこの店棟は、享保20年(1735)の棟札が伝わり、今から280年前の江戸時代中期に建てられたことがわかる貴重な町屋の遺構です。表構えは改造されていますが、南陽の門や大きな屋根、中庭にある高いヤマモモの木などにかつての風情が感じられます

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き向0505 須田家住宅 江戸時代の住宅

五七五

風誘う 魔法かけたし 旅に出る /岸本

ことわざ

可愛い子には旅をさせよ