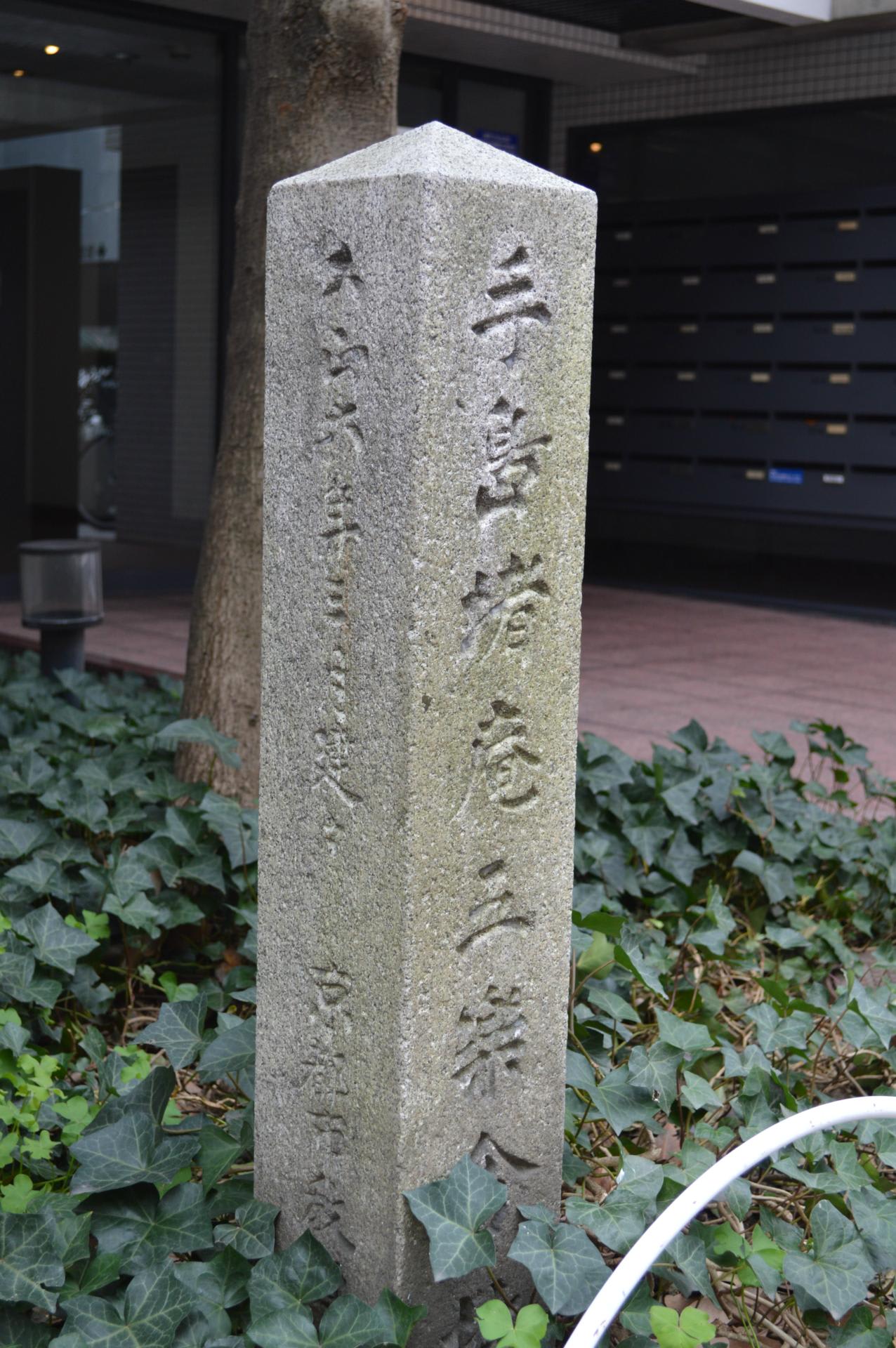

手島堵庵五楽舎址

大正六年三月建之 京都市教育会

手島堵庵(1718~86)は,石田梅岩直門の最年少だったが,師や兄弟子の没後,門下の組織的改革や教化法の改善を進め,講舎五楽舎を開設して石門心学の普及に努めた。長男手島和庵(1747~91)が五楽舎を受け継いた

手島堵庵五楽舎址

この地は、石田梅岩の門弟、手島堵庵が創立した心学講舎「五楽舎」があったところである。堵庵は名は信、喬房ともいう。京都の富商の生まれ、通称近江屋嘉左衛門。18歳のとき石田梅岩の門に入り、家業の傍ら心学を修め、梅岩の没後は同門の中心的人物と目された。

先師の17回忌を機に家業を子の和庵にゆずり、洛東華頂山麓に隠居した。五楽舎は明和2年(1765)隠居後の書斎としてこの地に営み、あわせて講学の場としたもので、これが舎号りはじめである。その後、門弟の増加により手狭になったので、下京に修正舎、西陣に時修舎、中京に明倫舎を設立し、諸制度を制定した。

堵庵の説教はわかりやすい言葉におきかえ、婦女子のためにも配慮した。天明6年(1786)2月9日、69歳で亡くなった。会葬者によって家から鳥辺山まで人でうめつくされたといわれている。

関連記事 ➡ 明倫舎 右書き看板 明倫舎 説明書きがないのですが

京都芸術センター 建物はこの前が明倫小学校 今は登録有形文化財

石田梅岩 石碑 元日彰小学校 日彰学区の歴史

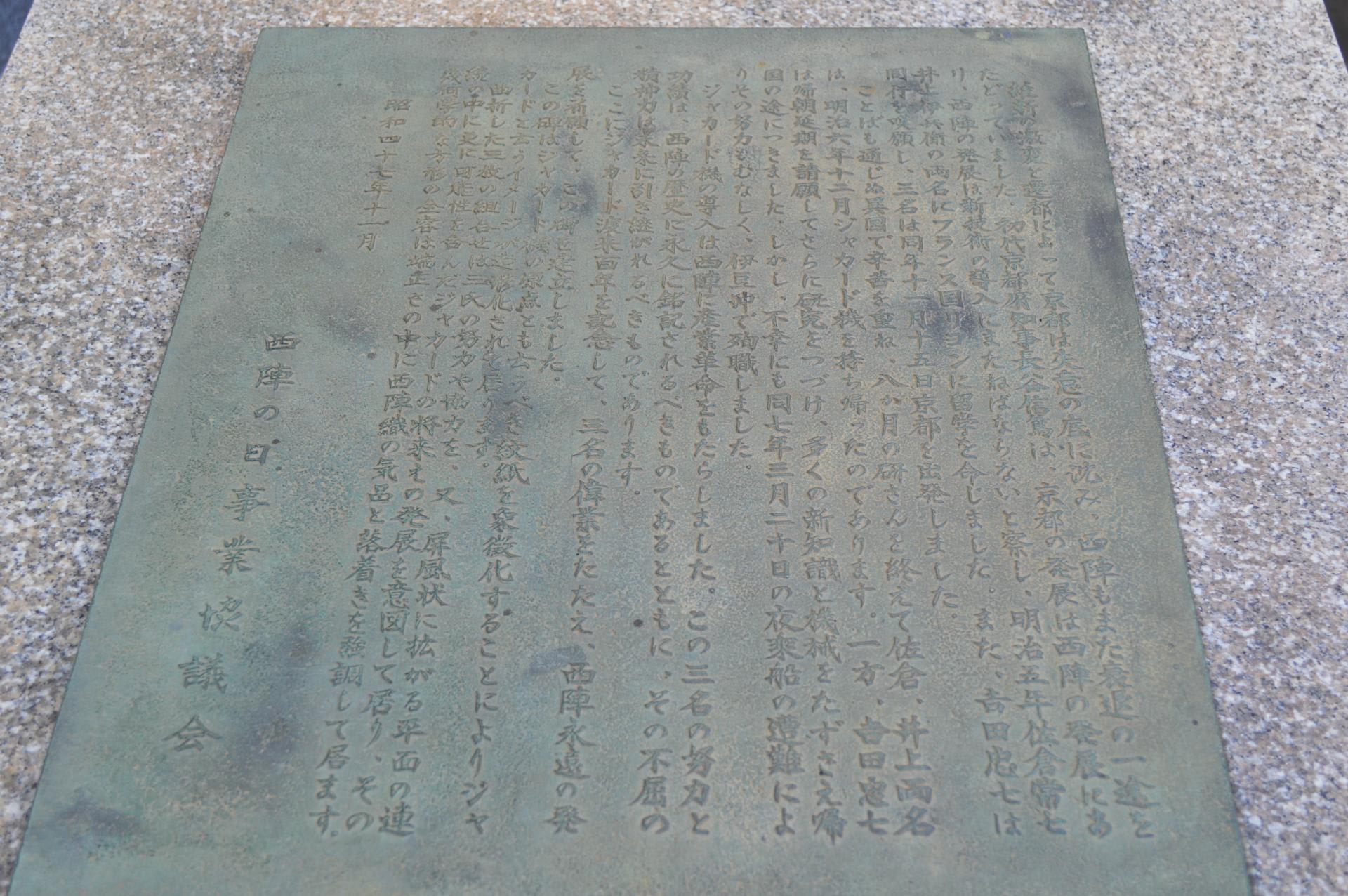

前回の記事 ➡ 石碑6 ジャガード渡来100年記念碑 西陣織会館

次回の石碑記事 ➡ 石碑8 退營記念 方位石 (野戰重砲々彈)