この 門の前 境内を会場に コンサートが開かれたりするが 今年はどうなんだろう

寺院 前回の記事 ➡ 寺院右0390 御室仁和寺 仁王門 五重塔

五七五

雲行きがあやしくなって待機する /吉岡

ことわざ

我が身を抓って人の痛さを知れ

ここは 御室八十八ケ所の八十八番札所 の境内入口

発起 泉州堺 神南辺

大道心隆光

関連記事 ➡ 関連記事0015 神南辺道心

まち歩き右0595 御室八十八ケ所 京都の眺望 道標右0128 神南辺道心

道標 前回の記事 ➡ 道標右0128 神南辺道心

五七五

逆境が生きるチャンスをくれました /衣川

ことわざ

湯の山の道連れ

平成28年12月11日撮影

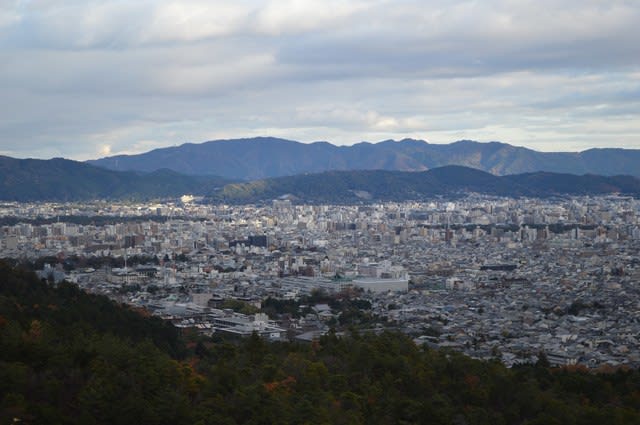

空気が澄んでいて 見晴らしは素晴らしい

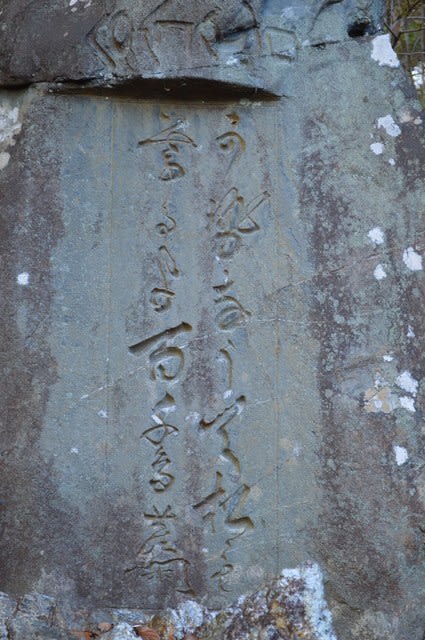

神南辺道心の道標

双ケ丘

中央は 妙心寺

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き右0594 御室八十八ケ所 市内の眺め

関連記事 ⇒ 関連記事0015 神南辺道心

道標 前回の記事 ➡ 道標右0127 神南辺道心 の道標

五七五

私の恥を笑わぬ電子辞書 /古田

ことわざ

笛吹けども踊らず

ここは 御室八十八ケ所

四十七番を過ぎたあたりにありました

上と右に 穴が開いています

何が書かれているのか 歌碑かも

石碑 前回の記事 ➡ 石碑山0129 この付近 西野山古墓

五七五

熱帯夜 今夜も暑そう 絶対いや

ことわざ

死んだ子の年を数える

中央 やや右寄りに 清水寺

中央に 京都タワー

右端に 京都タワー

中央に 京都タワー

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き右0591 嵐電 北野線 御室仁和寺駅

五七五

街忙し 錦市場は国際色 /中尾

ことわざ

総領の甚六

ここは御室八十八ケ所 一番札所

文政10年 11月

神南辺大道心

神南辺大道心の道標 ➡ 寺院東0334 遺迎院 浄土宗西山禅林寺派

道標 前回の記事 ➡ 道標山0126 大石太夫閉居址

五七五

今は亡き名優ばかり出る名画 /速川

ことわざ

果報は寝て待て

大内山と号する真言宗御室派の大本山で、仁和寺門跡・御室御所ともいう。仁和2年(886)光孝天皇が在位中、国家の安泰と仏法の興隆を願って建立に着工されたが、その半ばにて崩御された。よって宇多天皇は父帝の遺志をついで工事を進められ、仁和4年(888)に金堂が完成した。先帝の等身阿弥陀三尊を安置し、先帝の一周忌をあわせて盛大な落慶供養が行われた。これが当寺の起こり。

仁王門

南大門ともいう。5間三戸、重層、屋根は入母屋造り、本瓦葺、朱塗の楼門で、禅宗寺院の三門に似ているが、これには左右に山廊がなく、また上層の屋根が大きく、急勾配であるため、鎌倉時代以前の建物にみられるような安定感に欠けている。しかし平面的な広がりと圧倒的な重量感は、豪壮さがある。また柱上には上下階とも典型的な三手先斗栱を組み、間斗束を組んで軒を支える等、純和様でつくられているのも特色で、王朝時代に創建された当寺の三門にふさわしい復古的な気風がただよっている。正保元年(1644)徳川家光の寄進と伝わる。

五重塔

方三間、本瓦葺の五重塔婆で、高さは33m、東寺の五重塔と同じく、寛永期を代表する塔であるが、各層の逓減率が乏しく、古代・中世の塔のもつ安定感におよばない。しかし、各層の木割や斗栱・尾棰など建築細部には均斉がよく保たれ、塔全体に破綻のない調和をみせている。「仁和寺のシンボル」となっている。

関連記事 ➡ 光孝天皇 後田邑陵

寺院 前回の記事 ➡ 寺院山0389 勧修寺

五七五

水族館に唇の忘れもの /平賀

ことわざ

亭主の好きな赤烏帽子

平成28年12月11日 撮影

関連記事 ➡ まち歩き右0003 双ヶ丘山頂から仁和寺を眺める

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き右0589 どんぐり 双ケ丘で

五七五

陽の真下 稚児のせりだし鉾動く /中山

ことわざ

鉄は熱いうちに打て