今回は、シロバナハギ(白花萩)だ。秋の七草の一つの「ハギ」といえば、一般的な “紅紫色のヤマハギ(山萩)”を指す。今回、見かけた“白色の萩”は、ミヤギノハギ(宮城野萩)の変種という。因みに、ハギ(萩)という名前の植物は存在せず、マメ科ハギ属の総称で、〇〇ハギというように多くある。ちょっと、ややこしいね。

<2021年9月16日> 美咲が丘4丁目

ズームアウトして、全景から眺めていこう

◇ こんな感じで咲いている。

◇右側の空き区画は、コマツヨイグサを2016年に見つけたところだよ。家はいつ建つのかな?

コマツヨイグサはこちら リンク先 → 小次郎と秋の草花-コマツヨイグサ(小待宵草)-

◇ ここ、お友達のワンちゃんちだよ。「この木、急速に生い茂るので剪定が大変!」とは、お家の方の弁。

ズームインしていこう。

「秋の七草」「ハギ(萩)」「シロバナハギ(白花萩)」の勉強をしておく。

【秋の七草】

「① 萩(はぎ)」「② 尾花(おばな)」「③ 葛(くず)」「④ 撫子(なでしこ)」「⑤ 女郎花(おみなえし)」「⑥ 藤袴(ふじばかま)」「⑦桔梗(ききょう)」

春の七草は食べるが、秋の七草は見て楽しむ(鑑賞)。

【ハギ(萩) 】

◇ マメ科ハギ属の落葉低木。

古くから日本人に親しまれてきた植物の一つ。別名として「庭見草(にわみぐさ)」、 「野守草(のもりぐさ)」、「初見草(はつみぐさ)」などがある。

◇ 原産地:日本。日本各地の山野でごく普通に見られる。多く見かけるのは「ヤマハギ(山萩)」と「ミヤギノハギ(宮城野萩)」である。

◇ 開花時期:7月~10月にかけて多数の赤紫色の花を咲かせる。花は豆のような蝶形花。

【由来】

◇ 毎年古い株から芽を出すので「ハエキ(生芽)」の意味。

◇ 茎が這うように伸びることから「ハエクキ(延茎)」の意味。

◇ 葉が早く黄色になることから「ハキ(葉黄)」の意味。

等、諸説ある。

【シロバナハギ(白花萩)】

◇ 今回のシロバナハギは「ミヤギノハギの変種」で、花の白いものをいう。

◇ 7月~9月頃、枝垂れる枝の葉腋から長い総状花序をだして白い蝶形花をいっぱいに咲かせる。

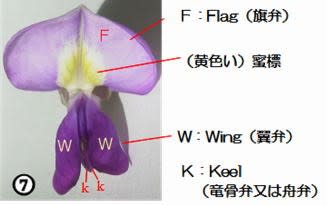

【蝶形花】

◇ 蝶に似た形なので「蝶形花」という。

※ フジ(藤)の花も蝶形花。

◇ 花びらは5枚で各々「旗弁」「(黄色の)蜜標」「翼弁」「舟弁」の名前が付いている。

◇ 昆虫は蜜標を目印にしてもぐりこむとき脚で翼弁と舟弁を押し下げる。

◇ すると舟弁の中に隠されていた雌しべと雄しべが出てきて昆虫と花粉の授受を行う。昆虫が飛び去ると翼弁と舟弁は元の位置にもどる。

「白花萩」を改めて見てみよう

紅紫色のヤマハギ(山萩)=一般的な、いわゆるハギ(萩)の方も、改めて見ておこう。

<2021年9月22日> 美咲が丘2丁目

お終い。