今回は、夭折(ようせつ)した朗子(あきこ)ちゃん(ひろ兄ちゃんの妹)の墓参りに田川郡大任町の「十輪院」に行った話しだ。正月明けに、ひろ兄ちゃんが「1/8は朗子の命日だよ、家族で墓参りに行こう!」となった。ボク(小次郎)も家族なので一緒に行ったんだよ。その時の様子と十輪院の紹介をする。近くには、西日本最大級の「道の駅おおとう桜街道」もあるよ。因みに朗子ちゃんは今年が47周忌という。ぼくは今年で15才だし………、ずいぶん昔なんだね。ところで「周忌と回忌」はどう違うんだっけ?

<2025年1月8日>十輪院 田川郡大任(おおとう)町

◇本殿前での記念撮影。

◇十輪院までのルートを示す。都市高速、篠栗、八木山、飯塚を経由して73km。約1時間35分の行程。

【お参り 十輪院の納骨堂】

◇本堂の裏に納骨堂がある。

◇ボクは、納骨堂の前で待機!

◇正面にお参りしてロウソクや線香を頂いてから、お参りするんだって。

◇あっこちゃんの戒名は「早生 妙朗 嬰女(そうせい みょうろう えいにょ)」 ※ 先頭の文字は「梵字(ぼんじ)」、「嬰女」は1歳までに亡くなった女の子に付ける。

◇お参り

【供養】

「思い出して偲ぶ」事も供養になるという。うむ、写真を見ながら偲んでみよう

田 辺 朗 子(たなべ あきこ)

1977年11月2日AM9:12 九州大学付属病院にて、田辺宣一、郷子の長女として誕生

1878年1月8日AM10:10 九州厚生年金病院にて、永眠(わずか67日間の人生)

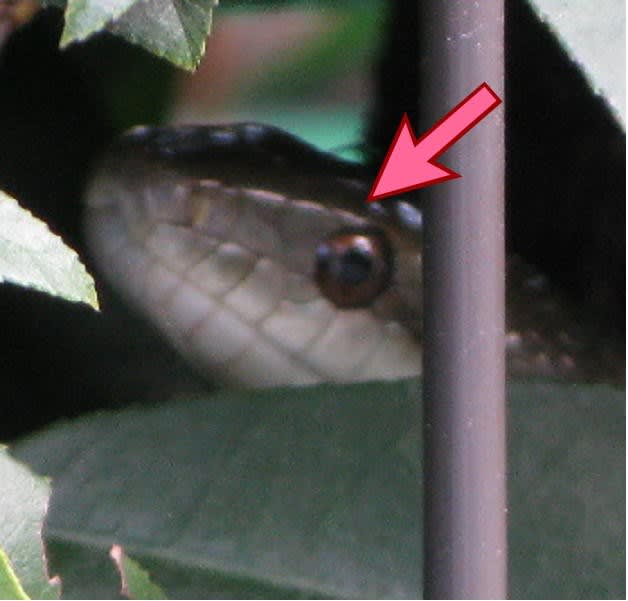

死因:先天性心臓病(*)による心不全

・僧坊弁両室挿入症。“僧坊弁(そうぼうべん)”とは、左心房と左心室の間にある逆流を防ぐ弁で、お坊さんの帽子に似ていることから名付けられている。この弁がうまく働かないと、溺れているのといっしょでとても苦しい。

・心臓は、五臓六腑説では君主の官であり、神を蔵し、火の性質を備えていると考え、いのちの座であり、精神作用の中枢とみなされている。

【周忌と回忌の違い】

故人が亡くなってから経過した年数と、法事の回数で区別される。

・「周忌」は故人が亡くなってから経過した年数なので、「亡くなって1年後」は、「亡くなって1周した」ことになるので「一周忌」と数える。

・「回忌」は故人が亡くなって行った葬儀を1回目の忌日として数えるもので、一回忌、二回忌、三回忌などと呼ばれます。即ち

葬儀・・・(一回忌)

1年後・・(二回忌)一周忌

2年後・・(三回忌)二周忌

となる。

うむ、朗子ちゃんは、2年後は「50回忌」となる。

<2020年7月23日>十輪院

以前の墓参りは4年半前。コロナもあったけど、しばらくご無沙汰していた。うむ、まずい。

◇藤本善光住職との記念撮影。

◇お経を上げて頂いた後。左のコチョウランは? 我々の供花ではない。

◇「こころを込めて 感謝 IKKO」とかいてある。うむ、日本のメイクアップアーティスト、美容家、ビューティーディレクター、タレント、書家の、あの“IKKO”さんだ。聞いてみると、実家が檀家で、先日の法事で頂いたという。

ーーーーー

ボク(小次郎)が十輪院を紹介するね。

【十輪院】 ※撮影時期は異なる

◇正面玄関(外から)

◇正面玄関(内側から)

※入口に、ボクがいると「狛犬(こまいぬ)みたいだね。「狛犬」は、神社や寺院の社頭や社殿の前などに置かれる、一対の空想上の守護獣像。邪気を祓い、神前を守護する意味があるとされてる。因みにボクは、犬種は、シェルティ(シェトランドシープドッグ)だよ。

【十輪院】

◇ 名称:高野山真言宗(★) 松霊山十輪院 田川四国霊場本部

★ 真言宗の18宗派の1つ。他に「金剛峯寺」「善通寺」…、などがある。

◇ 住職:藤本善光 先代住職:藤本弘文

※ 田辺家との関係は、先々代と祖母の田辺モンの付き合いから。田辺モンは大正時代に四国・愛媛県より田川郡赤池町上野(あがの)へ移住して「石鎚本教 石鎚神社 福岡田川教会」を運営。先々代は上野の田辺モンさんの道場に修行の一環でよく行かれていた由。田辺モンさんは“霊感”の強い人でしたね、とは、先代の弁。

◇ 住所:〒824-0511 福岡県田川郡大任町大字今任原2590

◇ 創建:江戸中期(1717年) 九州二十四地蔵尊霊場第5番札所

◇ 本尊は鎮火地蔵尊。江戸の大火の際に小笠原藩邸への延焼をくい止めたと伝えられ、本尊のお札を家に貼っておくと火事にならないと信仰されている。

◇ また、本堂内の龍神の柱をなでるとご利益があるとされ、パワースポットとなっている。

◇文化九年(1812)7月14日、伊能忠敬測量隊がここに立ち寄り参拝した祭に、掲題の大きな松を見た伊能忠敬翁(おう)は、その松を宝蓋松と名づけました。2018年の春の法要で伊能忠敬200回忌法要を行い2代目宝蓋松の植樹を実施。

◇説明文

松霊山 十輪院 高野山真言宗の寺院 本尊 鎮火地蔵菩薩

亨保二年(1717)、小倉城主小笠原忠雄(ただたか)公が江戸の藩邸に滞在中、大火災が発生し、炎が迫ってきたとき、一人の僧が現れ、延焼を食い止めました。「私は領内豊前田川郡今任原の地蔵である」と告げ姿を消しました。 後日家来が調べたところ僧が告げたこの十輪院のお堂には確かに地蔵菩薩が安置されていました。それ以来、十輪院は火難守護のお寺として有名になりました。

文化九年(1812)7月14日、伊能忠敬測量隊がここに立ち寄り参拝した祭に、掲題の大きな松を見た伊能忠敬翁(おう)は、その松を宝蓋松と名づけました。

※鎮火地蔵のお守りのストラップ(2013年に購入)。今も売っている?

【竜神の柱】

◇ 本堂内の龍神の柱をなでるとご利益があるとされる。

◇ 竜神の柱をなでているママ。

【おもかる仏像】

◇「おもかる仏像」もある。「おもかるさん」と言われる仏像を持ち上げたときに重く感じるか軽く感じるかで願い事が叶うかどうかを占うもの。パパは、なんの願い事をしているのかな? 軽かった?

【宝蓋(ほうがい)】

「宝蓋」は、仏像の頭上にかざす蓋(きぬがさ)のこと。 天空でつねに仏の頭上にあるので、華蓋(かがい)、懸蓋(けんがい)とも呼ばれる。 これは仏の威信の象徴。

【伊能忠敬と宝蓋松】

◇伊能忠敬は1812年7月14日に大任町を訪れた。測量日誌に、測量隊は英彦山から添田町を経て、下今任村 十輪院にて小休(休憩)『(十輪院には)宝蓋松 阿里(あり)』と記されている。

◇1923年の写真には樹高十数mの松の巨木があり、根元の祠に本尊の地蔵尊が祭られていた。伊能忠敬はこの本尊を覆うように伸びた松を宝蓋松と呼んだと言われる。

◇初代 宝蓋松 ※ネット(西日本新聞)より

◇この(初代)宝蓋松は50年前、炭鉱閉山に伴う鉱害復旧工事や松くい虫の影響で枯れてしまった。

◇2代目 宝蓋松

◇2018年の春に、伊能忠敬没後200年の記念行事に合わせて2代目“宝蓋松”が植樹されたという。

【境内の施設、等】

【本堂と母屋】

◇ボクが目立たないので、ズームしておこう。

◇右:本堂、左:母屋(居住区)、左:二代目宝蓋松 ※ ボク(小次郎)は階段前にいるんだよ。

◇これは、2017年なので2代目宝蓋松は、まだ、ない!

【水子地蔵】水子地蔵を祀っているお堂もある。

【水子】

水子とは、流産や死産、中絶などによってこの世に生まれ来ることができなかった胎児や、産まれてすぐに亡くなってしまった赤ちゃんを指します。正式には「水子菩提(すいじぼだい)」と呼ばれ、ご供養や弔いを行う。

名前の由来には、以下のような説がある

・胎児や赤ん坊を川に流して弔っていたという説。

・光を見ずに亡くなった子ども(見ず子)という説

・日本神話に登場する「ヒルコ(水蛭子)」に由来する説

◇ボク(小次郎)も入っちゃった! まずかったかな? でも、ちゃんとお座りしているから許してもらおう。

【藤棚】

◇藤棚もあるよ。

◇藤棚の下の碑。「地蔵のくびに 藤の花」と書いてある。

【鐘楼(しょうろう)】

◇鐘楼の前に、「説明文」がある。

【カタバミ(酢漿草)】

カタバミも植えられていたよ。花言葉は、【喜び」「輝く心」「母のやさしさ」などという。

カタバミはこちら リンク先 → 小次郎と冬の草花-ハナカタバミ(花酢漿草)-

【駐車場】

◇ 向こうの建物の前は、立派な「直線道路」。うむ、昔の鉄道(添田線)の跡地なので、まっすぐの道なんだな。

◇ 「十輪院」「道の駅おおとう桜街道」「添田線(跡)」の位置関係

【道の駅おおとう桜街道】※ネットより

西日本最大級の規模を誇る道の駅。毎日届く新鮮な農産物、海産物のほか、農産物加工品等が並んだ直売所と、癒しを追求した1億円トイレや食事処を兼ね備える物産施設、天然温泉を利用した内湯・露天風呂・薬石浴などの温泉施設、更には、親子のふれ合いを重視した広場や電動遊具を備えた遊園施設、ドッグラン施設など4つの施設で構成されている。

◇1億円のトイレが話題になった。

お終い