今回は、ギボウシ(擬宝珠)。山間の湿地などに自生する多年草。食用となり花が美しく日陰でもよく育つ。名前は「ぎぼし(擬宝珠)」に似ている事から。

<2020年6月30日>

◇ ここは若松・高塔山 ん? 小次郎くんがいないぞ! ちょっと引いてみよう。

◇ この構図でギボウシは分かるかな? 岩の間から伸びている花だよ。 ズームしていく。

◇ ギボウシ全体が分かるように斜め上から撮影

◇ 花にズームイン

◇ 上の方はつぼみだが、下の方は……。きれいに開いたのがない。

◇根元(葉)にズームイン 草丈は2mにもなり、葉は幅広く根元から出て、根元にまとまってつくのが特徴という。

うーん、きれいに開花した花をネットで探してみよう。

◇ こんな感じで花をつける。この花の付き方を「総状花序」という

◇夏に青または白の細長い花をつける。つぼみの形が“ぎぼし(擬宝珠)”に似ているかららしいが……、こんな形だっけ?

【ギボウシ(擬宝珠)】

◇ キジカクシ科ギボウシ属の多年草。

◇ 原産地は、日本及び東アジア。最も多くの種が分布する日本列島では各地に普通に見られる。海岸近くの低地から亜高山帯、湿原から岸壁まで生息環境も多様。

◇ 草丈は15~200㎝。葉は根元にまとまってつく。

◇ 開花期は7~8月。総状花序に青or白の細長い花をつける。

◇ 由来は、擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうしゅ)の転訛で、この植物のつぼみ、または包葉に包まれた若い花序が擬宝珠に似ることによる。

◇ 食用にも用いられ、「ギボウシ」「タキナ」の名で山菜として若芽、若葉が利用される。なお、若葉は毒草のバイケイソウに似ていて誤食事故が報告されている。

ここで、“ぎぼし(擬宝珠)”についても勉強しておこう。

【擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうしゅ)】

◇ 伝統的な建築物の装飾で橋や神社、寺院の階段、廻縁の高欄(手すり、欄干)の柱の上に設けられている飾り。

◇ ネギの花に似ていることから「葱台(そうだい)」とも呼ばれる。

◇ 紛らわしいものに五重塔、五輪塔などの仏塔の先端に飾られるものがある。これは擬宝珠ではなく“宝珠”そのものである。

※ 宝珠は仏教で霊験を表す宝の珠のこと。

◇ 起源は諸説あるが、一つは仏教の宝珠を模した形から「模擬の宝珠」というもの。

ん? 今度は“ほうじゅ(宝珠)”が出てきた。これは?

【宝珠(ほうじゅ)】

◇ 宝珠は釈迦の骨壺(舎利壺)の形とも、龍神の頭から出てきた珠とも言われ、地蔵菩薩などの仏像が手のひらに乗せているものである

そういえば、『♪ 大きな玉ねぎの下で~ ♪』という歌もあったなあ? 小次郎くんは知らないよね。

【大きな玉ねぎの下で~】

◇ これ、1989年に発売された爆風スランプの歌。

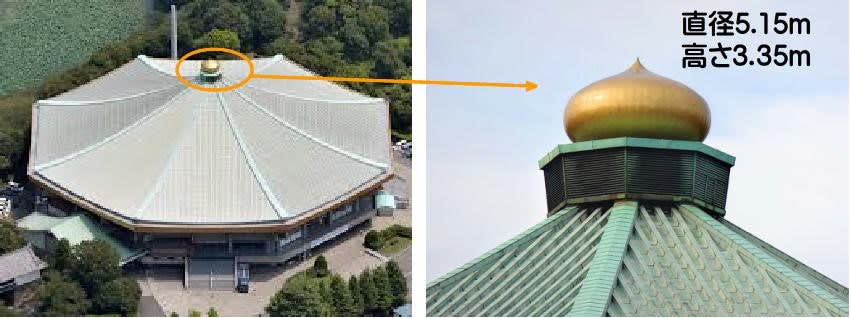

◇ 題名の「大きな玉ねぎ」は、日本武道館の屋根の上に載っている『擬宝珠』のこと。これが、玉ねぎに見えることに由来する。

お終い。